小説「ダブル・ハート」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「ダブル・ハート」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

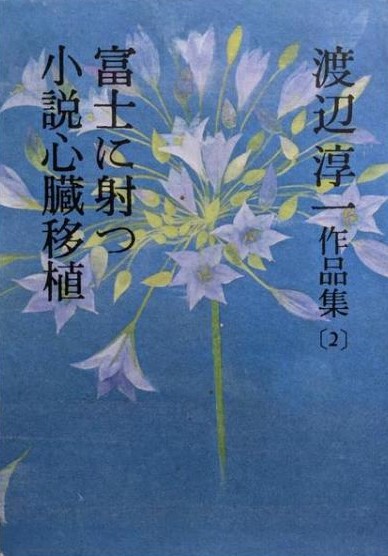

本作は、渡辺淳一氏が自身の医師としての経験を基に、生命倫理という重いテーマに正面から切り込んだ初期の傑作です。物語の背景には、日本で初めて行われた心臓移植手術、いわゆる「和田移植事件」があります。この実際に起きた事件が、作品に底知れないリアリティと緊迫感を与えているのです。

物語の中心となるのは、大学病院という閉鎖的な組織の中で、野心と良心との間で引き裂かれる一人の医師の苦悩です。上司の非情な命令、かつての恋人との再会、そして生命を左右する選択。息もつかせぬ展開の中に、人間のエゴや組織の論理、そして「死」とは何かという根源的な問いが突きつけられます。

この記事では、物語の核心に触れながら、その衝撃的な結末が何を意味するのかを深く掘り下げていきます。読後にずっしりと心に残る、忘れがたい読書体験があなたを待っていることでしょう。生命の尊厳について、深く考えさせられる物語の世界へご案内します。

小説「ダブル・ハート」のあらすじ

物語の舞台は、熾烈な派閥争いが渦巻く大学病院。アメリカ帰りのエリート外科医、津野教授は、日本初となる心臓移植手術を成功させ、医学界での絶対的な名声を確立しようと野望に燃えていました。彼が掲げたのは「ダブルハート方式」という独自の手術法。それは、患者自身の心臓を温存したまま、ドナーの心臓を隣に移植するという前代未聞の計画でした。

この壮大な計画の実現には、ドナーとその家族からの心臓提供の同意が不可欠です。津野教授は、この最も困難で倫理的に繊細な任務を、対立派閥に属し冷遇していた部下の殿村耕介医師に命じます。これは、意図的に彼を計画の共犯者に引きずり込み、その手を汚させるための巧妙な罠に他なりませんでした。

組織の一員として、屈辱的な命令を受け入れざるを得なかった殿村。彼が同意を取り付けるために向かった先で、残酷な運命が待ち受けていました。植物状態で横たわるドナー候補の男性、その妻は、なんと殿村がかつて深く愛した恋人、里子だったのです。この偶然の再会が、彼の苦悩を公的なものから、耐え難いほど私的なものへと変えてしまいます。

医師としての使命と、一人の男としての感情との間で引き裂かれながら、殿村は里子に夫の心臓を提供するよう説得を試みます。それは、悲しみにくれる女性を、医師という権威を盾に追い詰めていく、あまりにも過酷な対話の始まりでした。果たして殿村は非情な任務を遂行できるのか、そして津野教授の野心的な計画の行く末はどうなるのでしょうか。

小説「ダブル・ハート」の長文感想(ネタバレあり)

この物語の深層を理解するためには、まずその執筆背景に触れなければなりません。作者である渡辺淳一氏は、この作品を発表した当時、札幌医科大学の整形外科講師でした。そして本作が題材としているのは、まさにその札幌医大で一九六八年に行われた日本初の心臓移植、世に言う「和田移植事件」なのです。作者が単なる傍観者ではなく、事件の渦中にいた「内部者」であったという事実が、この物語に比類なき迫真性と告発の色合いを与えています。

渡辺氏がこの作品の発表を機に大学を去り、作家活動に専念することになった経緯を考えれば、本作が単なる創作物ではなく、彼の医師としての良心から生まれた叫びであったことがうかがえます。医学界の権威主義、そして生命倫理がないがしろにされる現実に対する、痛切な批判が込められているのです。

物語の舞台となる大学病院は、まさに権力闘争が渦巻く閉鎖空間として描かれます。その中心にいるのが、二人の対照的な医師です。一人は、自らの名声のために日本初の心臓移植に執念を燃やす野心家の津野英春教授。そしてもう一人が、本作の主人公であり、私たちの視点となる殿村耕介医師です。彼は有能でありながら学内派閥に敗れ、不遇をかこっています。

この津野と殿村の対立構造は、単なる個人間の争いにとどまりません。それは、功名心にかられ倫理を顧みない勢力と、そのあり方に疑問を抱く良識的な勢力との、大学内部に存在したであろう深刻な亀裂を象徴しています。津野が現実の執刀医をモデルにしていることは明らかであり、その傲慢ともいえる言動が、物語全体に不穏な緊張感をもたらしているのです。

この物語の構図をさらに複雑で深みのあるものにしているのが、ドナーの妻・里子の存在です。彼女は、主人公である殿村のかつての恋人でした。この設定は、単なるメロドラマ的な偶然ではありません。殿村が向き合わなければならない倫理的な葛藤を、極限まで高めるための、実に残酷で効果的な仕掛けなのです。

もしドナーの家族が見ず知らずの他人であったなら、殿村の苦悩はあくまで「医師としての」ものにとどまったかもしれません。しかし、相手がかつて愛した女性であることによって、彼の葛藤は、医師の倫理と個人の情愛が絡み合う、逃れようのない地獄へと変貌します。この「残酷な偶然」こそが、読者を物語の奥深くへと引きずり込む強力な磁力となっています。

物語の核心には、津野教授が考案したとされる「ダブルハート方式」という架空の手術法があります。これは、患者の心臓を摘出せず、その横にドナーの心臓を並列に移植するというもの。実際の和田移植とは異なるこの設定は、本作のテーマを象徴する上で極めて重要な役割を果たしています。

「ダブル・ハート」という言葉が、「ふた心」や「裏切り」「二枚舌」といった、二重性や欺瞞を強く暗示していることは明らかです。この二重性は、物語のあらゆる側面に反響します。医師としての顔と一人の男としての顔を持つ殿村、亡き夫への想いと元恋人への複雑な感情の間で揺れる里子、そして公的な成功と私的な失敗という手術そのものが持つ二つの側面。この架空の術式は、物語全体を貫く「倫理的な欺瞞」というテーマの、見事なメタファーとして機能しているのです。

物語は、津野教授が殿村に対し、移植計画の最も汚れ役であるドナー家族からの同意取り付けを命じるところから、大きく動き出します。これは、殿村を計画の共犯者として引きずり込むための、津野の冷酷な策略でした。そして、その相手がかつての恋人・里子であると知った時、殿村の心は激しく揺さぶられます。

組織の一員として、この非情な命令を拒否することはできません。しかし、それは愛した女性に対して、彼女の夫の死を決定づけ、その心臓を差し出すよう説得することを意味します。ここからの殿村の苦悩は、読んでいて胸が締め付けられるほどです。津野への反発と、里子への断ち切れない想い、そして医師としての倫理観。それらが彼の内で激しくぶつかり合います。

本作の白眉ともいえるのが、殿村と里子の間で交わされる、息詰まるような対話の場面です。殿村は、自身の医師という絶対的な権威を巧みに利用し、悲しみに打ちひしがれ、無力な状態にある里子を心理的に追い詰めていきます。彼の言葉は、冷静なようでいて、巧みに彼女の罪悪感や無力感につけこんでいくのです。

彼は、心臓提供を「夫の死に意味を与える唯一の方法」であるかのように語り、それを選択することがあたかも気高い行為であるかのように錯覚させます。ここで行われているのは、本来あるべきインフォームド・コンセント(十分な情報提供に基づく同意)とはかけ離れた、一方的な心理操作に他なりません。実際の和田移植事件でも、この同意取得の過程は大きな論点となりました。渡辺氏は、その問題点を鋭くえぐり出しているのです。

苦悩の末に里子からの同意書を手に入れ、ついに手術は実行されます。しかし、その手術室の描写は、生命を救う神聖な場としてではなく、津野教授の野心と虚栄心を満たすための「劇場」として描かれます。成功を確信し、自己満足に浸る津野。その一方で、敗北感と疎外感に苛まれる殿村。手術全体が、生命への冒涜であるかのような不気味な空気に包まれています。

この手術が、患者を救うという本来の目的から逸脱し、あくまで医師個人のエゴを満足させるためのパフォーマンスと化していることが、殿村の冷めた視点を通して克明に描き出されます。読者は、この手術の成功が、決して真の救いにはならないことを予感せずにはいられません。

手術はマスコミ向けには「成功」したと華々しく発表されます。これは、実際の事件でレシピエント(移植を受けた患者)が記者会見に臨んだ史実を反映したものでしょう。しかし、その見せかけの勝利は、長くは続きません。レシピエントの容態は、術後しばらくして悪化の一途をたどります。拒絶反応か、あるいは感染症か、彼の体はゆっくりと、しかし確実に死へと向かっていくのです。

医学の奇跡という公的なプロパガンダと、一人の若者がなすすべもなく苦しみながら死んでいく私的な現実。その絶望的な乖離が、この心臓移植計画の根底にあった欺瞞を、何よりも雄弁に物語っています。この展開は、実際のレシピエントが術後八十三日で亡くなった悲劇的な結末と、痛々しいほどに重なります。

物語は、レシピエントである貴島栄太郎の死によって、終局を迎えます。津野教授が夢見た「奇跡」は、公式に失敗に終わりました。そして、最後の、そして最も過酷な役目が、再び殿村に課せられます。彼は、ドナーの妻である里子のもとを訪れ、彼女の夫の心臓を受け取った男もまた死んだという事実を、報告しなければならないのです。それは、彼が深く関わってしまった一連の悲劇の環を、自らの手で閉じるための、最後の儀式でした。

この小説を読んだ誰もが、決して忘れることのできないであろう場面が、この最後の報告シーンです。殿村からレシピエントの死を告げられた里子の反応は、常人の予測をはるかに超えています。彼女は悲しむでもなく、驚くでもなく、ただ静かに「そうですか。死んだのですか」と呟くと、その口元にかすかな笑みを浮かべるのです。

この「微笑み」は、読者の背筋を凍らせるほどの衝撃を与えます。それは一体、何を意味するのでしょうか。この微笑みには、幾重にも重なった、黒く複雑な感情が凝縮されているように思えてなりません。一つは、虚無的な勝利の笑みです。自分たちを苦しめ抜いた津野教授の野心的な計画が、完全な失敗に終わったことへの、皮肉な安堵感。津野の野望は、脆くも崩れ去ったのです。

しかし、その微笑みは、同時に「共犯者」のそれてもあります。彼ら二人だけが、この移植手術の醜い真相、すなわち、いかにして里子の夫の心臓が「提供」されたかを知っています。法的に脳死が認められていない状況下での心臓摘出が、限りなく殺人に近い行為であったという暗黙の了解。その共有された罪悪感が、二人を分かちがたく結びつけ、この不気味な微笑みを生んだのかもしれません。

さらに里子にとっては、これは絶望的な形での「解放」を意味したのかもしれません。夫の肉体の最後の名残であった心臓も、それを抱いていた男の死と共に、この世から完全に消え去ったのです。彼女はようやく、恐ろしい形で過去から解き放たれました。そしてそれは、倫理的な悪夢に苛まれ続けた殿村にとっても同様でした。この微笑は、耐え難い緊張からの解放であり、破滅によってのみ得られる、歪んだカタルシスだったのではないでしょうか。

この結末は、一般的な医療ドラマが与えてくれるような安易な感動や教訓を、根底から覆します。そこには誰の改心も、英雄的な救済もありません。それどころか、主人公である殿村と里子は、医療行為の完全な失敗そのものの中に、唯一の救いを見出すのです。これは、医療における人間の傲慢さに対する、極めて痛烈でラディカルな批判といえるでしょう。

彼らにとって、倫理的に破綻した「成功」ほど、おぞましいものはありませんでした。患者の死という悲劇的な結末こそが、津野教授の野心がもたらしたこの悲劇から生まれうる、唯一の「善」であった。そう言わんばかりの、あまりにも重い結末です。この救いのなさが、かえって本作を忘れがたい作品たらしめているのです。

『ダブル・ハート』は、半世紀以上前に書かれた小説ですが、その問いかけは少しも色褪せていません。医療技術が目覚ましく進歩し、生命の領域に人間がどこまで介入すべきかが問われ続ける現代において、本作の持つ意味はむしろ増しているとさえいえるでしょう。進歩という大義名分のもとに、個人の尊厳が踏みにじられてはいないか。私たちは常に自問し続けなければなりません。本作は、そのための永遠の警鐘であり、生命倫理を考える上での必読の書であると、私は確信しています。

まとめ

渡辺淳一氏の『ダブル・ハート』は、単なる医療サスペンスの枠を超え、読む者の心に深く突き刺さる問いを投げかける作品です。日本初の心臓移植という史実を背景に、大学病院という組織の論理と、医師個人の倫理との間で繰り広げられる葛藤が、息詰まるほどの緊張感で描かれています。

物語の魅力は、主人公の殿村医師が直面する過酷な運命にあります。上司の非情な命令と、かつて愛した女性との再会という偶然が、彼を逃れようのない苦悩の淵へと追い込みます。その心理描写は圧巻の一言であり、読者は彼の葛藤を我がことのように体験することになるでしょう。

特に、すべてが破綻した後に訪れる衝撃的なラストシーンは、この物語の核心を象徴しています。登場人物が浮かべるかすかな微笑みの意味を考えるとき、私たちは生命の尊厳とは何か、そして医療における真の「成功」とは何かを、根源から問い直さずにはいられません。

読後、心にずっしりとした重みを残すかもしれませんが、それこそが本作が傑作である証です。人間の倫理観を揺さぶり、長く記憶に刻まれるであろうこの物語。ぜひ一度、手に取っていただきたいと強く思います。