小説「リボルバー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「リボルバー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

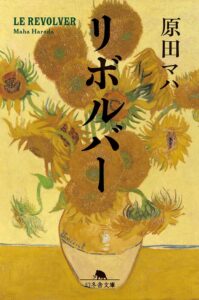

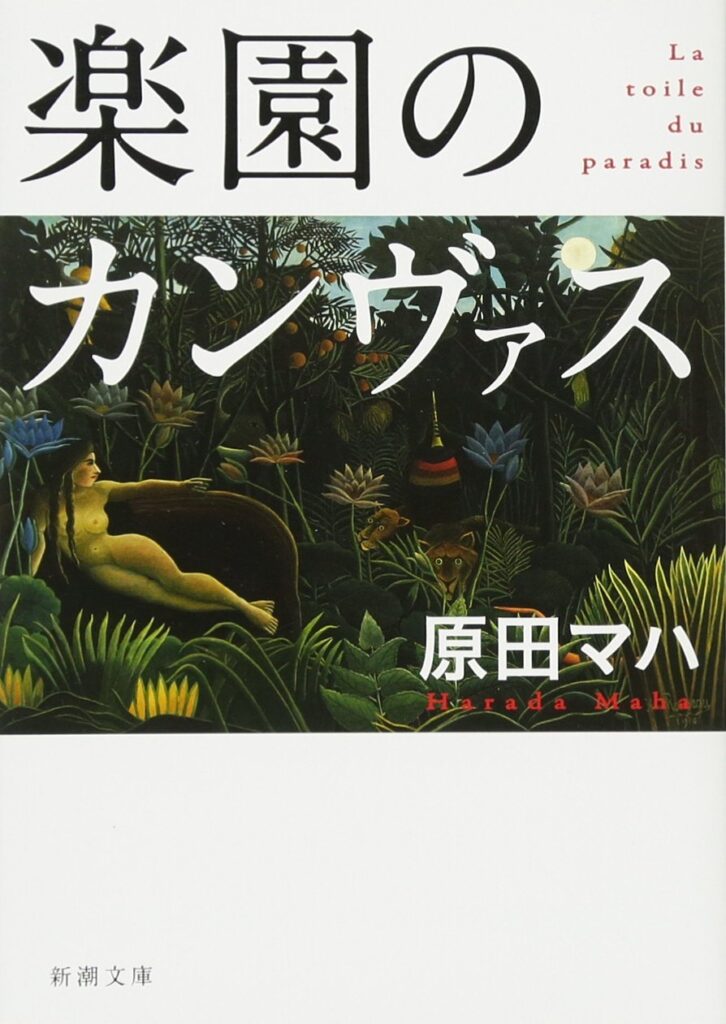

原田マハさんの長編小説「リボルバー」は、かのフィンセント・ファン・ゴッホの死を巡るアート史上最大の謎に深く切り込む、著者渾身の傑作ミステリーとして多くの読者を魅了しています。これまでも「楽園のカンヴァス」や「たゆたえども沈まず」といった作品で、名画や画家の人生を題材にしたアート小説の第一人者としての評価を確立してきた原田マハさんですが、本作もその芸術への深い洞察と物語性が織りなす系譜に連なる重要な一作と言えるでしょう。

著者は、ゴッホという存在に長年魅了されながらも、その情熱的で激しい側面に「はまってしまったら抜けられない」と感じ、あえて距離を置いていたと語っています。しかし、最終的には「ゴッホは生きた。そして書いた。その事実に近づきたくて、1歩踏み込んでしまった」と述べるほど、深い思い入れと覚悟を持って本作の執筆に臨んだことが伺えます。この言葉は、作品が単なる謎解きに留まらず、芸術家の魂の深淵に迫ろうとする著者の真摯な姿勢を示唆しており、読者は、この作品を通じて、ゴッホの人生と芸術が持つ圧倒的な引力、そしてそれに向き合うことの作家としての覚悟を感じ取ることができます。

「リボルバー」は、ミステリー要素が強く、読者を惹きつける構成を持ちながらも、原田マハさんのアートに関する深い知識と創造性に基づき、史実の隙間を埋めるかのような壮大な物語を展開します。そのため、美術に関する専門知識がない読者でも、純粋なミステリーとして物語を楽しむことができ、同時に芸術の世界への新たな扉を開くきっかけともなり得るでしょう。

小説「リボルバー」のあらすじ

物語は現代のパリを舞台に幕を開けます。主人公は、パリ大学で美術史の修士号を取得した日本人女性、高遠冴です。冴は、大手オークション会社サザビーズで華々しく活躍する友人の姿を横目に、どこかのクローゼットに眠っていた「お宝」を週に一度扱う、小規模なオークション会社「キャビネ・ド・キュリオジテ(CDC)」に勤務しています。彼女の心には、いつか高額な絵画取引に携わりたいという願望と、自身のキャリアに対する劣等感が交錯していました。

そんなある日、冴の元に、謎めいた雰囲気を持つ女性サラが現れます。サラはトートバッグの中からしわくちゃの茶色い紙袋を取り出し、その中から赤く錆びついた一丁のリボルバーを差し出します。サラは、このリボルバーこそが、1890年にピストル自殺を図ったとされるフィンセント・ファン・ゴッホが自らを撃った銃であると主張します。

この錆びついたリボルバーは、一見すると「鉄屑としか言えない」ような物体でありながら、ゴッホの死というアート史上最大の謎を解き明かす鍵となるという設定は、芸術作品の価値がその物理的な美しさだけでなく、背後にある物語や歴史によって決定されるという、オークションの世界における本質的な問いを象徴しています。サラの主張には確証がなく、ゴッホの死は本当に自殺だったのか、それとも他殺だったのかという長年の謎が、このリボルバーを巡る物語の出発点となるのです。

冴の個人的な劣等感は、単なる個人的な感情に留まらず、彼女が扱う「お宝」の真の価値、すなわち歴史的、感情的な価値を見出す探求の動機付けとなり、物語全体を駆動する重要な要素として機能します。この錆びた銃は、現代の日常的なオークションハウスという舞台に、歴史の重みとミステリーの要素を一気に持ち込み、物語の緊張感を高めていきます。

冴はリボルバーの真贋を確かめるため、ゴッホにまつわる様々な場所を訪れ、膨大な文献を調査します。この調査の過程で、ゴッホの死が一般的に自殺とされているものの、実は他殺説も存在する歴史的背景が提示され、物語に一層の奥行きが生まれます。調査が進むにつれて、この錆びついた銃が、もともとゴッホの友人であり画家であるポール・ゴーギャンのものであり、彼の子孫に受け継がれてきたものだという衝撃的な事実が判明します。

冴の調査は、単なる物的証拠の追求に留まらず、ゴッホとゴーギャンという二人の天才画家の間に存在した「濃厚な時間、嫉妬と確執、尊敬と友情」という複雑な人間関係の深掘りへと繋がっていきます。リボルバーの出所がゴーギャンであるという発見は、ミステリーの焦点をゴッホ個人の死から、二人の関係性へとシフトさせる決定的な転換点となるのです。これにより、物語の主題は単なる事件の解決を超え、芸術家の魂の交流と葛藤、そしてその末に訪れた悲劇の真相へと深く掘り下げられていくのです。

小説「リボルバー」の長文感想(ネタバレあり)

「リボルバー」を読み終えて、まず感じたのは、原田マハさんのゴッホに対する限りない愛情と、その死の謎に迫ろうとする真摯な姿勢でした。この作品は、単なるミステリーの枠を超え、芸術と人生、そして人間関係の深淵を探求する壮大な物語として、読者の心に深く響きます。

物語の導入部から、現代のパリを舞台に、美術史を研究する主人公・高遠冴が、謎めいた女性サラによってゴッホの死にまつわる錆びたリボルバーを託される場面は、一気に読者の心を掴みます。冴が抱えるキャリアに対する劣等感と、歴史の謎に挑む探求心が交錯する様子は、私たち読者自身の内面的な葛藤とも重なり、彼女の旅路を応援したくなる気持ちにさせられます。この錆びた銃が、単なる鉄屑ではなく、ゴッホの魂の叫びを宿しているかのように感じられるのは、原田マハさんの筆致のなせる業でしょう。

冴がリボルバーの真贋を確かめるために、ゴッホの足跡を辿り、膨大な文献を読み漁る描写は、まるで私たち自身が彼女と共に調査を進めているかのような臨場感がありました。ゴッホの死が自殺とされている通説に他殺説が存在するという歴史的背景が提示されることで、物語は一層複雑な様相を呈し、読者の好奇心はかき立てられます。そして、驚くべきことに、このリボルバーがポール・ゴーギャンのものであり、彼の子孫に受け継がれてきたという事実が判明した瞬間、物語の焦点は一気にゴッホとゴーギャンの関係性へとシフトします。

ゴッホとゴーギャン、この二人の天才画家の間に存在した、濃厚な時間、嫉妬と確執、尊敬と友情という複雑な人間関係が、本作の核心をなしています。生まれも育ちも生き方も、性格も絵に対する考え方も作品自体も、何もかもが対照的な二人が、南仏アルルの「黄色い家」で数ヶ月間、共に暮らし、制作を行ったという事実は、それだけでドラマチックです。物語の中では、ゴッホの精神的な不安定さや攻撃的な側面が描かれ、ゴーギャンがその共同生活に多大な苦労を強いられた様子が伺えます。しかし、それでもなお、互いに刺激し合いながら絵に没頭したという記録は、芸術家たちの計り知れない情熱と、それが生み出す創造性の奥深さを物語っています。

「耳切り事件」という、ゴッホの狂気の象徴とされる出来事が、ゴーギャンとの激しく持続不可能な力学の結果として描かれている点も、この作品の興味深い解釈の一つです。しかし、さらに驚くべきは、この精神的に不安定な時期にこそ、「ひまわり」などのゴッホの代表的な名作が誕生しているという事実です。「ひまわり」がゴーギャンを迎えるために描かれた作品だとされていることは、苦悩と複雑な人間関係が、逆説的に創造性を生み出す源となり得ることを示唆しています。この洞察は、芸術家の精神状態と芸術的生産の関係を単純化して捉える見方に疑問を投げかけ、苦しみの中にも芸術が昇華される可能性を示しています。

物語のクライマックスで、冴とサラがカフェで再会し、冴が依頼されたリボルバーが実は偽物であったことを告げる場面は、衝撃的でした。物理的な証拠ではなく、真実の「物語」へと焦点を移すこの展開は、まさにアートミステリーならではの醍醐味と言えるでしょう。そして、冴が確証がないままに「ゴッホを殺したのはゴーギャンではないか」と打ち明けた時の、サラの静かな「その通りよ」という告白は、読者の胸を鷲掴みにします。この瞬間、物理的な証拠を超えた、より深い感情的な真実が明らかになり、アートというものが単なる美術品の売買だけでなく、その背後にある人間の営みや感情そのものであることを強調しているように感じられました。

サラの告白の後、物語はサラとその母、そしてゴーギャンの視点へと移り変わり、ゴッホの死の真相が多角的に明かされていく構成は、見事でした。史実の隙間を埋めるかのような壮大で説得力のある物語は、「もしかしたら、こんなことがあってもおかしくない」と読者に思わせるほどのリアリティを持っていました。原田マハさんのアートに関する深い知識と創造性により、本書で提示される「真実」は、厳密な歴史的事実そのものではなく、歴史の「隙間」を埋める、感情的に深く共鳴する解釈として、読者の心に深く刻み込まれます。

この作品の主要なテーマは、歴史の真実の探求、芸術家たちの人間関係、そして彼らの作品に込められた感情です。単なる「犯人探し」の物語を超越し、ミステリーをレンズとして、芸術創造の背後にある深い人間的な代償と感情の強度を探求しています。「1つのことに命を賭けて取り組む姿勢は今なお人を惹きつける」という言葉が示すように、芸術家の計り知れない情熱や、彼らが人生を賭して芸術と向き合う生き様が強く打ち出されています。ゴッホはしばしば狂気的な印象を持たれることがありますが、本書を読むと、彼が芸術だけでなく、家族への思いも非常に強い人間であったことが感じられ、より共感的な視点が提示されるのは、この作品の大きな魅力です。真の芸術が、その創造者の生きた経験や複雑な内面世界と切り離せないものであることを改めて認識させられます。

「リボルバー」の大きな特徴である「史実とフィクションの見事な融合」は、本当に圧巻でした。どこまでがフィクションで史実なのか、境目が分からなくなるような心地良さは、原田マハさんの作風の真骨頂であり、読者に美術史の知識を深める機会も提供する「アートミステリ」というジャンルを確立していると言えるでしょう。このシームレスな融合は、著者がゴッホの死に「救い」のある解釈を与えることを可能にしています。孤独な絶望の行為としてではなく、より複雑で、ある意味で贖罪的な出来事として描かれるゴッホの最期は、読者に深い感動を与えます。原田マハさんがゴッホへの深い愛情と敬意を持って、彼の人生と作品、そして死の謎に迫ろうとした渾身の作品であることが、この融合から強く伝わってきました。

主人公の冴が自身の劣等感を乗り越え、真実を追求する姿も、物語の重要なテーマの一つです。彼女の成長は、読者に勇気を与え、自らの内面と向き合うことの重要性を教えてくれます。物語の結末は、「最後はあたたかく終わる」と評されており、ゴッホの死が「リボルバー」に綴られていたとしたら「少しだけ救われる」という感想も寄せられています。著者は、ゴッホが絶望の中で孤独に死を選択したのではない、そう思いたいという願いを込めて、救いのある最期を描いていると示唆されています。ゴッホの夢であった個展が、彼の告別式の会場となったという歴史的事実が初めて明かされ、晩年の傑作の数々が壁や棺の周りを埋め尽くした様子が描かれる場面は、胸に迫るものがありました。さらに、それらの絵のほとんどが、形見分けとして弟テオが友人や世話になった知人に手渡されたという驚くべき事実が語られることで、ゴッホの悲劇的な人生に一筋の光が差し込むような感覚を覚えました。冴の個人的な劣等感を克服する旅が、ゴッホの歴史的物語に「救い」を提供しようとする小説の試みと並行しているのは、この作品の大きな魅力であり、歴史的謎を中心とした物語に、希望と深い共感の結論をもたらしています。

まとめ

原田マハさんの「リボルバー」は、単なるアートミステリーの枠を超え、フィンセント・ファン・ゴッホの死という歴史上の未解明な謎を、現代の視点から深く掘り下げた作品です。物語は、主人公である高遠冴が錆びついたリボルバーの真贋を追う過程を通じて、ゴッホとポール・ゴーギャンという二人の天才画家の間に存在した複雑で濃厚な関係性、すなわち嫉妬、確執、尊敬、そして友情といった多面的な感情を鮮やかに描き出します。

本書は、史実の厳密な調査に基づきながらも、その「隙間」に豊かなフィクションを織り交ぜることで、読者に「もしかしたら、こんなことがあってもおかしくない」と思わせるほどのリアリティと没入感を提供します。この巧みな史実とフィクションの融合は、単なる謎解きに留まらず、芸術家たちの人間ドラマ、彼らが芸術に捧げた情熱、そしてその作品に込められた深い感情を浮き彫りにします。特に、ゴッホの死を孤独な絶望の行為としてではなく、より複雑で、ある種の「救い」を伴う出来事として再解釈する試みは、読者に深い感動と共感を呼び起こします。

結果として、「リボルバー」は、アートの真の価値が単なる物質的なものに留まらず、その背後にある物語、歴史、そして何よりも人間の魂の営みによって形成されることを示唆しています。ゴッホとゴーギャンの関係性の探求は、芸術が生まれる背景にある複雑な人間性を浮き彫りにし、芸術の普遍的な力と、時代を超えて人々を魅了し続ける人間同士の深い繋がりを再認識させる、意義深い作品であると言えるでしょう。

-710x1024.jpg)