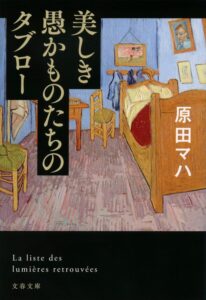

小説「美しき愚かものたちのタブロー」のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「美しき愚かものたちのタブロー」のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

原田マハさんの描く美術の世界は、いつも私たちの心を揺さぶりますが、今作「美しき愚かものたちのタブロー」は、さらにその深淵へと誘ってくれます。東京・上野に佇む国立西洋美術館の誕生にまつわる、知られざる歴史のベールを剥がし、アートに人生を賭した男たちの壮大な物語を紡ぎ出しているのです。

この物語は、単なる事実の羅列ではありません。美術館創設という途方もない夢を追いかけた実業家、松方幸次郎の情熱を主軸に、戦火の中、命がけで絵画を守り抜いた男、日置釭三郎、そして戦後の混乱期に、日本の誇りを取り戻すために奔走した男たちのドラマが、まるで精緻なタペストリーのように織りなされています。彼らが背負った「愚かもの」という称号は、世間の合理性を超越した純粋な情熱と、美へのひたむきな献身を意味しているのです。

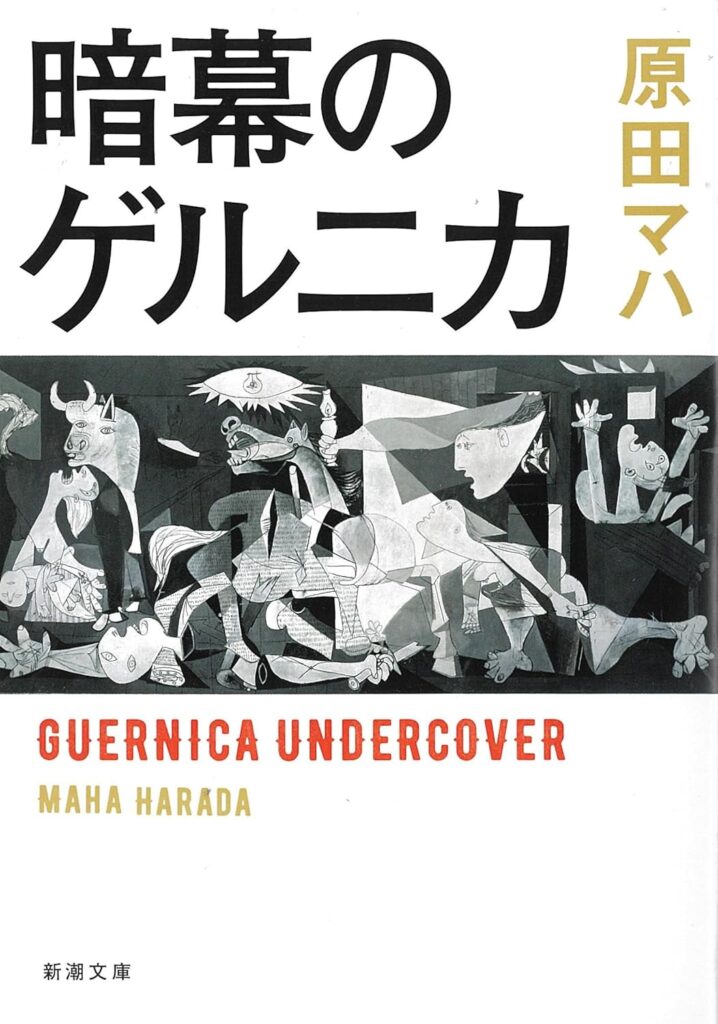

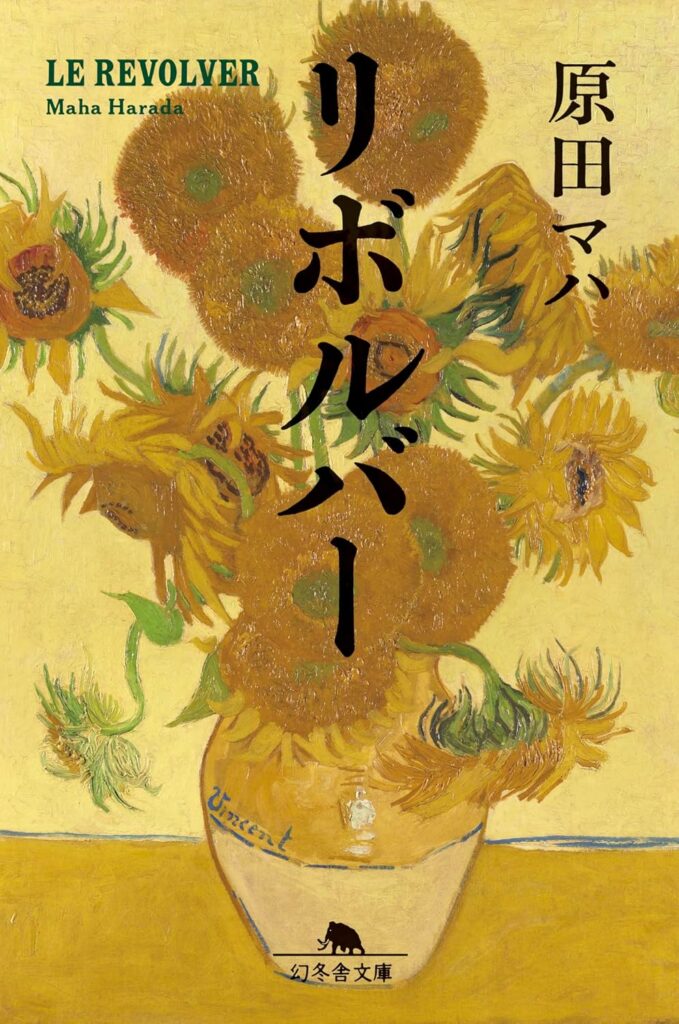

ゴッホやモネといった印象派の画家たちが、その時代に「愚かもの」と見なされたように、まだ前衛的とされていた彼らの作品を買い集め、日本に美術館を設立しようとした松方もまた、世間から見れば「愚か」な理想を追い求めた人物でした。しかし、その「愚かさ」こそが、金銭的な損得や個人の安寧を超越し、アートへの純粋な情熱、日本文化への貢献という強い信念、そして託された使命への献身という、極めて強固な内的な動機に根ざしていたことを、原田マハさんは深く敬意を込めて描いています。

彼らは、目先の利益や個人の安全よりも、より大きな理想や文化的な価値を追求しました。この物語における「愚かさ」は、単なる無謀さではなく、強固な信念と情熱に裏打ちされた行動であり、それが最終的に「奇跡の積み重ね」として国立西洋美術館の誕生という「美しさ」に結実したのです。これは、合理性や効率性だけでは測れない、人間的な情熱や理想の重要性を問いかける普遍的なメッセージとして、私たちの胸に深く響きます。

小説「美しき愚かものたちのタブロー」のあらすじ

物語は、東京・上野の国立西洋美術館に展示されている、西洋絵画の数々がどのようにして日本へもたらされたのかという、壮大な問いかけから始まります。その中心にいるのは、明治・大正期の実業家、松方幸次郎です。彼は第一次世界大戦の造船景気で巨万の富を築き、その私財を投じて「共楽美術館」という、日本初の本格的な西洋美術館の設立という夢を抱きます。

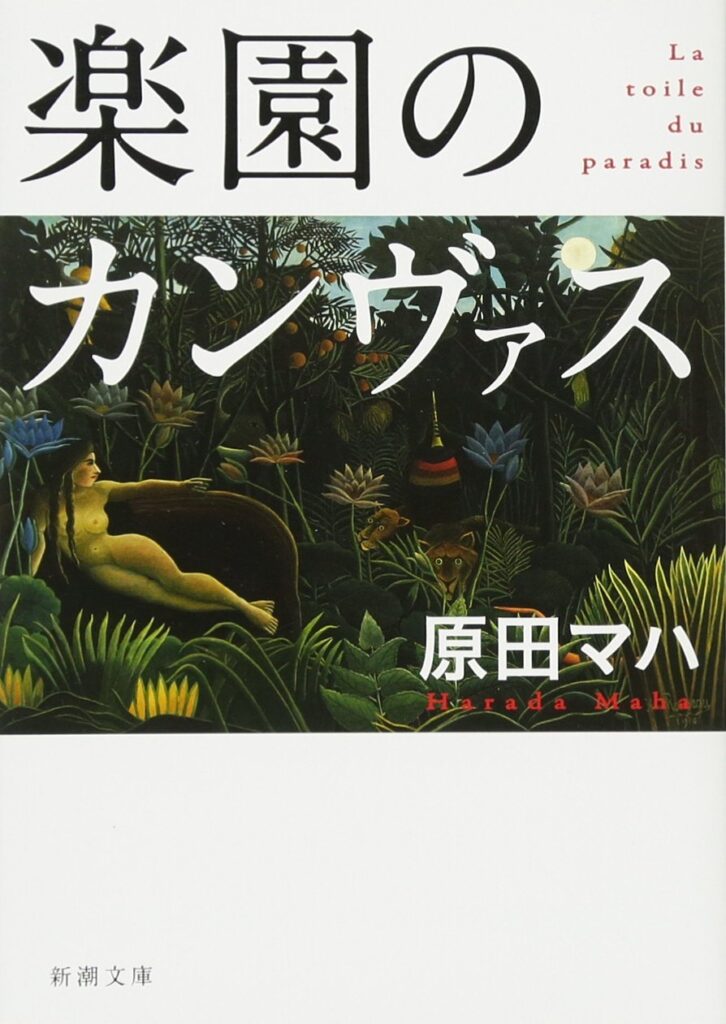

松方は、自身の審美眼に自信があったわけではありません。しかし、「絵でなく人を見て買う」という信念のもと、美術史家の卵である田代雄一(矢代幸雄がモデル)をブレーンに迎え、パリの画廊を巡り、ゴッホやモネといった当時まだ評価が定まっていなかった印象派の作品を次々と買い集めていきます。特に、モネとの親交は松方の美意識を深め、ゴッホの「アルルの寝室」の購入を巡るエピソードは、彼の人間性と直感力を鮮やかに描き出しています。

しかし、松方の夢は世界恐慌の波に飲まれ、彼の会社は破産、収集した絵画は散逸の危機に瀕します。ここで登場するのが、謎多き元軍人、日置釭三郎です。松方の破産後、戦火が迫るフランスに単身残り、命がけで絵画の疎開と保護に尽力します。飛行機の技術者としてのエリートコースを捨て、畑違いの美術品のために命を懸ける彼の姿は、まさに「美しき愚かもの」の象徴です。ドイツ兵の脅威が迫る中、コレクションを守り抜く日置の孤独な闘いが克明に描かれ、読者は彼の心理的葛藤と献身に胸を締め付けられます。

そして物語は、第二次世界大戦後の日本へと移ります。敗戦国となった日本は、松方コレクションがフランス政府に接収されるという絶望的な状況に直面します。この危機に立ち上がったのが、当時の首相、吉田茂です。彼は政治生命をかけてサンフランシスコ講和条約を締結した人物であり、文化の力こそが日本の誇りを取り戻すと信じ、松方コレクションの返還交渉に臨みます。

吉田の命を受けた田代雄一は、フランス国立美術館総裁ジョルジュ・サルとの粘り強い交渉に挑みます。フランス側は「睡蓮」や「アルルの寝室」といった主要作品の返還を頑なに拒否しますが、田代は松方の夢、そして日本のプライドを胸に、言葉を尽くします。最終的に、一部の作品は日本に帰還するものの、「アルルの寝室」のように日本に帰らなかった名画も存在します。この「一部を除いて」という結末は、歴史の厳しさと、それでもなお文化の力を信じ続けた人々の物語に、深い余韻を残すのです。

小説「美しき愚かものたちのタブロー」の長文感想(ネタバレあり)

原田マハさんの「美しき愚かものたちのタブロー」を読み終えて、まず感じたのは、国立西洋美術館に込められた、途方もない情熱と、それを取り巻く人々の人生の厚みでした。これまで何気なく訪れていたあの場所が、これほどまでに熱いドラマの結晶であったとは、想像だにしませんでした。マハさんが描く人物たちは、皆、それぞれの「愚かさ」を抱えながらも、それを「美しさ」へと昇華させていく。その描写の巧みさに、ただただ感銘を受けました。

物語の中心に据えられた実業家、松方幸次郎の人物像は、非常に興味深いものでした。「審美眼なき収集」という彼のユニークなスタイルは、まさに本作のテーマである「愚かさ」と「美しさ」を象徴しているように感じられます。彼は、絵画の良し悪しを知識で判断するのではなく、信頼する田代雄一の情熱と、自身の直感を信じて名作を買い集めていきました。この「直感」という言葉が、どれほど彼の中で重い意味を持っていたのか、読み進めるうちにひしひしと伝わってきます。それは単なる気まぐれではなく、日本に「本物の西洋美術」を見せたいという、揺るぎない公共的な志に裏打ちされたものであったと理解できました。

特に印象に残ったのは、ゴッホの「アルルの寝室」を巡るエピソードです。松方が絵を見て「わからん」と吐き捨て、一度は画廊を立ち去ってしまう場面。この描写は、彼の正直さと、美術の専門家ではないという事実を読者に突きつけます。しかし、その数日後、彼が既にその絵を買い上げていたという報せは、読者に大きな驚きと感動を与えます。これは、松方が田代の「審美眼」と、その絵が日本にもたらすであろう未来の価値を見抜く「直感」を深く信頼していたことの証左でしょう。彼の「愚かさ」が、むしろ彼の「美しさ」を際立たせ、その後の日本の文化発展に計り知れない影響を与えたという原田マハさんの解釈は、この物語の核をなす部分であり、私も強く共感しました。

そして、日置釭三郎のパートは、物語に一層の深みと緊張感をもたらしています。戦火が迫るフランスで、たった一人で絵画コレクションを守り抜く彼の孤独な闘いは、胸を打つものがありました。飛行機のエリートとしての道を捨て、美術品の番人となった彼の選択は、世間から見れば確かに「愚か」なものかもしれません。しかし、松方から託された使命感と、その夢を「紡いでいく」という深い共鳴が、彼を突き動かしていたのだと読み解きました。彼の「不器用で愚直」な性格が、この困難な任務を遂行する上でいかに重要であったか、改めて考えさせられます。

戦時下という極限状況において、物質的な価値や個人の安全よりも、文化的な価値(絵画)を守るという「非合理」な選択が、これほどまでに尊いものであることを、日置の姿は教えてくれます。彼の献身がなければ、松方コレクションの多くは失われていた可能性が高く、国立西洋美術館の設立自体が危うかったであろうことを思うと、彼の存在の大きさに慄然とします。戦争が全てを破壊しようとする中で、芸術だけが希望の光として守られようとする構図は、「戦闘機じゃなくて、タブローを。戦争じゃなくて、平和を。」という作品の根底にあるメッセージを、私たち読者に強く訴えかけてきます。

第三部の、戦後のコレクション返還交渉のパートも、非常に読み応えがありました。敗戦国という絶望的な状況下で、首相・吉田茂と田代雄一が、いかに粘り強くフランス政府と交渉を進めていくか。この過程は、日本のプライドを取り戻すための、もう一つの闘いでした。吉田茂が「フランスには数多くのタブローがある。日本人は、本物のタブローを見た事が無い。本物を見れば、フランスの素晴らしい事が分かる」と語る場面は、彼の深い洞察力と、文化の力を外交戦略に組み込む shrewdness に感嘆しました。軍事力や経済力に頼れない状況で、文化的な説得力で交渉を進める彼の姿勢は、真のリーダーシップとは何かを教えてくれるようでした。

田代雄一が、かつて松方コレクションのブレーンを務めた美術史家として、フランス国立美術館の総裁ジョルジュ・サルを相手に、フランス語を駆使して交渉に臨む姿も、胸が熱くなりました。彼の知識と情熱が、どれほどこの交渉において重要であったか、想像に難くありません。特に、「睡蓮」をはじめとする主要な作品の返還を巡るフランス側の頑なな姿勢は、当時の厳しい国際情勢を肌で感じさせるものでした。

そして、物語の結末。全ての作品が日本に帰還したわけではなかったという事実は、深い悲哀を残します。ゴッホの「アルルの寝室」が日本に帰らなかったという史実が物語に組み込まれていることで、登場人物たちの並々ならぬ努力にもかかわらず、全てが望み通りにはいかないという歴史の皮肉が描かれています。しかし、この喪失は同時に、返還された作品の価値と、それを実現した人々の努力の尊さを一層際立たせる効果を生んでいます。失われた作品があるからこそ、国立西洋美術館に収められた「松方コレクション」の存在が、より一層「奇跡」として輝くのです。

原田マハさんの作品の大きな魅力は、史実とフィクションの「絶妙な綾」にあると改めて感じました。架空の人物である田代雄一を物語に導入することで、マハさんは史実の厳密さに縛られず、登場人物に「ドラマチックな繋がり」と「疾走感」を与え、読者が彼らの感情や葛藤に深く感情移入することを可能にしています。これにより、単なる歴史的事実の羅列ではなく、人間の情熱や葛藤といった内面が鮮やかに描き出され、私たちは彼らの息遣いを「直に」感じながら物語を追体験できるのです。

「美しき愚かものたちのタブロー」は、現代に生きる私たちに対し、合理性や効率性だけでは測れない、人間的な情熱や理想の重要性を問いかける普遍的なメッセージを投げかけています。そして、国立西洋美術館に足を運び、そこに展示されている絵画を、この物語に登場する人々の生き様や情熱を思いながら鑑賞することの意義を再認識させる力を持っています。これは、過去の「愚かものたち」が築き上げた「美しき奇跡」が、現代に生きる私たちに文化のバトンを繋ぎ、未来への希望を与え続けていることを示唆しているのです。この本を読んだ後では、きっと国立西洋美術館を見る目が変わるでしょう。その一つ一つの作品が、誰かの途方もない情熱と、計り知れない努力の結晶であることを、私たちは知るからです。

まとめ

原田マハさんの「美しき愚かものたちのタブロー」は、東京・上野の国立西洋美術館がどのようにして生まれたのかという、知られざる歴史の舞台裏を描いた傑作です。この物語は、単なる歴史的事実をなぞるだけでなく、そこに深く関わった人々の人間ドラマ、情熱、そして葛藤を鮮やかに描き出しています。

実業家・松方幸次郎の壮大な夢、戦火の中で絵画を守り抜いた日置釭三郎の献身、そして敗戦国日本のプライドをかけて返還交渉に臨んだ吉田茂と田代雄一の粘り強さ。彼らはそれぞれ異なる背景を持つ「愚かものたち」として描かれていますが、その「愚かさ」こそが、金銭的な損得や個人の安寧を超越し、アートへの純粋な情熱と文化への貢献という「美しさ」へと昇華されていく様が感動的に描かれています。

史実とフィクションが織りなす「絶妙な綾」によって、物語は奥行きと疾走感を持ち、読者は登場人物たちの感情に深く感情移入することができます。特に、ゴッホの「アルルの寝室」のように日本に帰らなかった名画の存在は、歴史の厳しさを物語に加える一方で、国立西洋美術館に収められたコレクションが、いかに「奇跡」であるかを一層際立たせています。

この作品は、現代社会の合理性や効率性だけでは測れない、人間的な情熱や理想の重要性を私たちに問いかけます。そして、美術館に展示されている一枚一枚の絵画が、どれほど多くの人々の情熱と努力の結晶であるかを再認識させてくれる、心温まる一冊です。ぜひ、手に取って、彼らの「美しき愚かさ」に触れてみてください。

-710x1024.jpg)