小説「最後の息子」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、現代を生きる私たちの心の琴線に触れる、切なくもどこか温かい物語です。吉田修一さんの初期の傑作としても知られ、今なお多くの読者に愛されています。

小説「最後の息子」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、現代を生きる私たちの心の琴線に触れる、切なくもどこか温かい物語です。吉田修一さんの初期の傑作としても知られ、今なお多くの読者に愛されています。

なぜこの作品は、これほどまでに人の心を掴むのでしょうか。それは、登場人物たちが抱える孤独や喪失感、そして不確かでありながらも確かに存在する絆が、非常に繊細な筆致で描かれているからかもしれません。読者は、主人公「ぼく」の視点を通して、新宿という都会の片隅で繰り広げられる人間ドラマに引き込まれていきます。

この記事では、まず物語の主要な出来事を追いながら、その核心に迫っていきます。そして、物語を深く味わった上での私なりの解釈や、心に残った点などを、たっぷりと時間をかけてお伝えしたいと思います。この作品が持つ独特の空気感や、登場人物たちの息づかいを感じていただければ幸いです。

この物語をすでに読まれた方も、これから手に取ろうと考えている方も、吉田修一さんの描く世界の一端に触れるきっかけになれば嬉しいです。どうぞ最後までお付き合いくださいませ。

小説「最後の息子」のあらすじ

物語の舞台は、眠らない街、東京・新宿。主人公である「ぼく」は、定まった仕事に就くこともなく、どこか宙ぶらりんな毎日を送っている青年です。彼は、ゲイバーを経営する「閻魔ちゃん」という名の同居人と、奇妙な共同生活を送っています。「閻魔ちゃん」は「ぼく」の生活を支え、「ぼく」はそれを受け入れながらも、複雑な感情を抱えています。

彼らの間には、互いの日常をビデオカメラで撮影し合うという習慣がありました。それは、彼らの不安定で、どこか刹那的な関係性を映し出す鏡のような役割を果たしていたのかもしれません。手持ちカメラで撮られた映像のように、彼らの日々もまた、揺れ動き、ピントの定まらないものでした。

そんなある日、「ぼく」の数少ない友人である「大統領」が、「ホモ狩り」によって命を落とすという衝撃的な事件が起こります。この友人の突然の死は、「ぼく」の心に大きな波紋を投げかけ、彼の内面にも変化をもたらし始めます。それまでどこか他人事のように世界を眺めていた「ぼく」の中に、確かな怒りの感情が芽生えるのです。

「ぼく」は、他者の期待に応えようとするあまり、本当の自分を押し殺してしまう傾向がありました。友人の死に対する怒りを抱えつつも、「閻魔ちゃん」の望む姿を演じようとしてしまう自分に、彼は深い自己嫌悪を感じます。「閻魔ちゃん」に対する彼の感情は、決して純粋な愛情だけではなく、どこか見下すような冷めた視線も混じっていました。

ビデオ日記を見返す中で、「ぼく」は過去の出来事や「閻魔ちゃん」との関係性を、新たな視点で見つめ直すことになります。物語の終わり、「ぼく」は日記にある変化を加えます。亡くなった友人の呼び名を本名ではなく「大統領」のまま記し、そして何よりも大きな変化として、「閻魔ちゃん」のことも、いつもの呼び名ではなく、彼自身の名で記すのでした。

この行為が何を意味するのか。それは、これまでの関係性の終わりを告げる合図なのか、それとも「ぼく」がようやく「閻魔ちゃん」を一人の人間として誠実に見つめようとする決意の表れなのでしょうか。その解釈は、読者一人ひとりに委ねられているかのようです。作品のタイトルである「最後の息子」という言葉もまた、登場人物たちのあり方や、物語全体のテーマに深い奥行きを与えています。

小説「最後の息子」の長文感想(ネタバレあり)

吉田修一さんの『最後の息子』を読み終えたとき、私の心には、形容しがたい複雑な感情が渦巻いていました。それは、切なさであり、やるせなさであり、しかし同時に、どこか微かな光を感じさせるような、不思議な感覚でした。この物語は、いわゆる「爽快な青春小説」というレッテルだけでは到底語り尽くせない、人間の内面の奥深くを鋭くえぐり出す力を持っています。

まず印象的なのは、主人公「ぼく」と、同居人である「閻魔ちゃん」との関係性です。経済的に「閻魔ちゃん」に依存し、どこか投げやりな日々を送る「ぼく」。彼の目を通して語られる世界は、常にフィルターがかかったようにぼんやりとしていて、現実感が希薄です。この浮遊感こそが、モラトリアムな時期を過ごす若者の姿を象徴しているのかもしれません。

「閻魔ちゃん」の存在は、この物語において極めて重要です。「オカマ」と表現される彼は、社会的なマイノリティでありながらも、「ぼく」を包み込むような優しさと、ある種の強さを持っています。しかし、その優しさもまた、どこか歪んだ形でしか「ぼく」には届いていないように感じられます。「ぼく」は「閻魔ちゃん」の愛情を受け止めきれず、むしろその純粋さを持て余しているかのようです。

彼らの間で交わされるビデオ日記の撮影という行為は、非常に興味深い要素です。カメラのレンズを通して互いを見つめることは、ある意味で客観視であり、同時に演技でもあります。「閻魔ちゃん」が「ぼく」を撮影するとき、「ぼく」は「期待される自分」を演じているのではないか。そして、その映像記録は、彼らの脆く、移ろいやすい関係性を象徴的に示しているように思えてなりません。

物語の転換点となる「大統領」の死。この理不尽な暴力による友人の喪失は、「ぼく」の心に眠っていた感情を揺り動かします。それまでどこか無気力だった彼の中に、明確な怒りが生まれる。しかし、その怒りさえも、「閻魔ちゃん」の期待に応えようとする行動の中で歪められ、自己嫌悪へと繋がっていく過程は、読んでいて胸が締め付けられるようでした。

「ぼく」が「閻魔ちゃん」に対して抱いている感情の複雑さも、この作品の大きな魅力の一つでしょう。彼は「閻魔ちゃん」を心の底から愛しているわけではない。むしろ、どこかで見下しているような描写さえ見受けられます。それに対して「閻魔ちゃん」が抱えるであろう、愛されないことへの悲しみや虚しさを想像すると、やりきれない気持ちになります。この二人の関係は、共依存とも、あるいはもっと名付けようのない、特殊な結びつきなのかもしれません。

物語の終盤、「ぼく」が日記に記す名前を変えるという行為。これは、彼なりの一つの区切りであり、新たな認識への第一歩なのではないかと、私は解釈しました。「大統領」をニックネームのまま記すことは、彼らの仲間内での絆を永遠のものとして刻む行為。そして、「閻魔ちゃん」を本名で記すことは、「オカマの閻魔ちゃん」という役割やレッテルを超えて、一人の人間として彼を捉え直そうとする試みなのではないでしょうか。

それは、これまでの欺瞞に満ちた関係への決別であり、たとえそれが別離を意味するとしても、より誠実な関係性への移行を望む心の表れなのかもしれません。もちろん、この解釈が全てではありません。このラストシーンは、読者の数だけ異なる受け止め方が存在するでしょう。そこがまた、文学作品の奥深さなのだと思います。

『最後の息子』というタイトルが持つ意味についても、深く考えさせられます。資料によれば、これは子孫を残すことのできない同性愛の男性を指すという解釈もあるようです。そう考えると、「閻魔ちゃん」の存在だけでなく、「ぼく」自身のアイデンティティの揺らぎや、社会における役割といったテーマも浮かび上がってきます。

この作品は、吉田修一さんのデビュー作でありながら、その後の作品群に通じるテーマや文体の萌芽が随所に見られます。都市に生きる人々の孤独、希薄な人間関係、見えない暴力、そしてその中で微かに灯る希望の光。これらの要素は、後の『悪人』や『怒り』といった代表作でも、より深く掘り下げられていくことになります。

特に、登場人物たちの内面描写の巧みさには舌を巻きます。彼らは決して単純な善人でも悪人でもなく、誰もが矛盾や弱さを抱えた、等身大の人間として描かれています。だからこそ、読者は彼らの誰かに感情移入し、物語世界に深く没入することができるのでしょう。

また、新宿という街の描き方も秀逸です。華やかさと猥雑さが同居し、無数の孤独が漂う大都会。その中で生きる「ぼく」と「閻魔ちゃん」の姿は、現代社会に生きる私たち自身の姿を映し出しているようにも感じられます。彼らの抱える寂しさや不安は、決して他人事ではないのです。

この物語は、明確な答えや救いを与えてくれるわけではありません。むしろ、読後には多くの問いが心に残ります。「ぼく」と「閻魔ちゃん」の関係はこれからどうなるのだろうか。「ぼく」は本当の意味で大人になれるのだろうか。しかし、その答えのない余韻こそが、この作品を忘れがたいものにしているのかもしれません。

「キュートな青春小説」というキャッチコピーが、ある意味でミスリードを誘うことも、この作品を語る上ではずせない点です。確かに、若者の瑞々しい感性や、危うげな日常は描かれています。しかし、その根底には、もっと暗く、切実なテーマが横たわっているのです。この明るさと暗さのコントラストが、作品に独特の陰影を与えています。

吉田修一さんの文体は、平易でありながら、時折ハッとするような美しい表現が散りばめられています。淡々と進む物語の中に、登場人物たちの心の機微が鮮やかに描き出される瞬間は、読書体験の醍醐味と言えるでしょう。この『最後の息子』は、そうした吉田文学の原点とも言える魅力を存分に味わえる一冊です。

まとめ

吉田修一さんの小説『最後の息子』は、読むたびに新たな発見があり、深く考えさせられる作品です。主人公「ぼく」と「閻魔ちゃん」の歪でありながらも切実な関係性、ビデオ日記という象徴的なモチーフ、そして友人の死がもたらす変化。これらが絡み合い、読者の心に静かな、しかし確かな爪痕を残します。

この物語は、単なるエンターテインメントとして消費されるのではなく、読者自身の内面と対話し、生きることの意味を問い直すきっかけを与えてくれるのではないでしょうか。特に、モラトリアムな時期のやるせなさや、他者との関わりの中で感じる孤独、自分自身のアイデンティティへの問いといったテーマは、時代を超えて多くの人々の共感を呼ぶものだと思います。

吉田修一さんの初期作品でありながら、その後の作家活動を予感させる力強さと繊細さを兼ね備えています。もし、あなたが現代文学の中で、心に深く残る物語を探しているのであれば、この『最後の息子』は間違いなくその候補の一つとなるでしょう。読後、あなたはきっと「ぼく」や「閻魔ちゃん」のことを、そして彼らが生きた新宿という街のことを、簡単には忘れられなくなるはずです。

この物語が投げかける問いに、あなたならどんな答えを見つけるでしょうか。ぜひ一度、手に取って、その世界に触れてみてください。きっと、忘れられない読書体験が待っていることと思います。

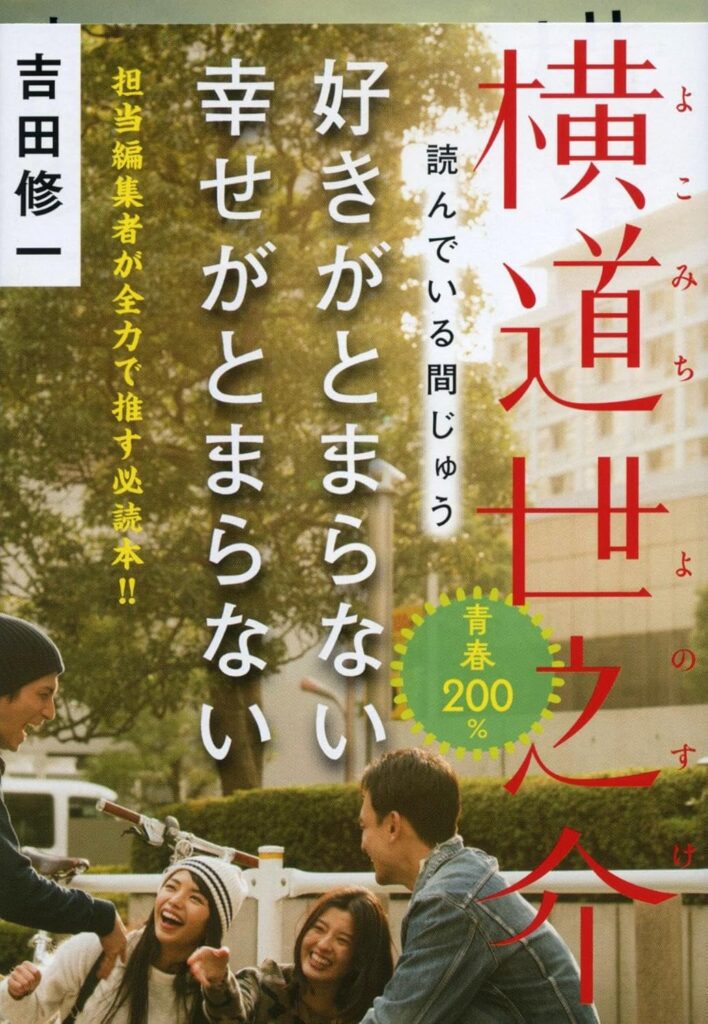

-728x1024.jpg)