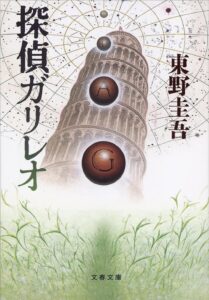

小説「探偵ガリレオ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が生み出した、かの有名な物理学者、湯川学が登場する記念すべき第一作。この作品を抜きにして、現代のミステリーは語れない、と言っても過言ではないでしょう。不可解な現象が次々と起こり、常識では説明のつかない事件に、警視庁の刑事・草薙俊平は頭を悩ませます。

小説「探偵ガリレオ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が生み出した、かの有名な物理学者、湯川学が登場する記念すべき第一作。この作品を抜きにして、現代のミステリーは語れない、と言っても過言ではないでしょう。不可解な現象が次々と起こり、常識では説明のつかない事件に、警視庁の刑事・草薙俊平は頭を悩ませます。

そんな彼が頼るのが、大学時代の友人である湯川学。帝都大学理工学部の助教授にして、頭脳明晰、しかし少々風変わりなこの男は、持ち前の物理学の知識を駆使して、摩訶不思議な事件の真相をいとも容易く解き明かしていくのです。巷では超常現象かと囁かれるような出来事も、彼の手にかかれば、すべては科学で説明可能な事象に過ぎません。

この記事では、そんな「探偵ガリレオ」に収録された五つの事件の物語の概要、そしてその核心に迫る部分まで、詳細に解説していきましょう。もちろん、単なる筋書きの紹介に留まらず、この作品が放つ独特の魅力や、湯川学という稀代のキャラクターに対する個人的な見解も、たっぷりと述べさせていただきます。未読の方はご注意を。既読の方も、新たな発見があるかもしれませんよ。

小説「探偵ガリレオ」のあらすじ

「探偵ガリレオ」は、それぞれ独立した五つの不可解な事件を扱った短編集です。

第一章「燃える」では、若者の頭部が突如発火するという奇怪な事件が発生します。現場には原因不明の燃焼痕。マスコミはプラズマ説などを報じますが、真相は闇の中。捜査に行き詰まった刑事・草薙は、友人の物理学者・湯川学に助言を求めます。

続く第二章「転写る」では、池で発見された金属製のデスマスクが物語の核となります。行方不明だった男性の顔に酷似したそのマスクは、一体誰が、どのようにして作ったのか。

第三章「壊死る」は、心臓だけが綺麗に壊死した奇妙な遺体が発見される事件。毒殺でも感電死でもない、未知の死因に捜査は難航します。

第四章「爆ぜる」では、海水浴場で女性が謎の爆発によって命を落とします。時を同じくして発生した、ある男性の死。二つの事件を結びつける鍵とは何か。そして第五章「離脱る」では、殺人事件のアリバイを証明する鍵として「幽体離脱」した少年の目撃証言が登場します。オカルトめいた証言の裏に隠された科学的トリックとは。

いずれの事件も、常識では考えられない現象が捜査陣を翻弄します。しかし、草薙から依頼を受けた湯川は、現場に残された僅かな手がかりや関係者の証言から、その裏に隠された科学的法則性を見抜き、論理的に真相を解明していきます。冷静沈着、時に人間味の欠片も見せない湯川と、情熱的で人間味あふれる草薙。対照的な二人のコンビネーションが、難事件解決へと導くのです。

小説「探偵ガリレオ」の長文感想(ネタバレあり)

さて、ここからは各事件の核心に触れながら、この「探偵ガリレオ」という作品について、より深く語っていきましょう。ネタバレを避けたい方は、ここまでにしておくのが賢明です。

第一章 燃える(もえる)

記念すべきガリレオシリーズの幕開けを飾るこの事件。深夜に若者が集まる場所で、一人の少年の頭が突然燃え上がる。実にセンセーショナルな幕開けではありませんか。プラズマ説が飛び交う中、草薙は湯川のもとを訪れます。この時点で、後のシリーズでもお馴染みとなる「困った時の湯川頼み」という構図が確立されているのが見て取れます。

湯川は現場に残された僅かな状況証拠、そして「赤い糸を見た」という少女の曖昧な証言から、真相へと迫ります。犯行に使われたのは、なんと炭酸ガスレーザー。少女が見た「赤い糸」とは、照射位置を定めるためのヘリウム・ネオン・レーザーだったというわけです。工場の騒音に悩まされていた男が、騒音源である若者たちを脅かすために設置した装置。しかし、誤って少年を焼死させてしまう。動機としては少々短絡的な気もしますが、レーザーという科学技術を犯罪に用いるという発想は、当時としては斬新だったのではないでしょうか。

犯人は、いかにも怪しい聾唖の青年・前島ではなく、彼に協力していた金森だった、というミスリードも巧みです。金森が妹のために朗読の練習をしていた、という背景も、彼の犯行に至る動機に説得力を持たせようとしています。しかし、人を殺めてしまった後悔から声が震え、録音ができなくなるという描写は、皮肉が効いているというべきか。最後に「今ならうまく読める気がする」と童話を吹き込むシーンは、彼の贖罪の意識の表れなのでしょうか。それとも、単なる自己満足か。いずれにせよ、科学トリックの鮮やかさと、人間の業のようなものが垣間見える一編です。湯川のインスタントコーヒー好きや、ぶっきらぼうな態度、子供嫌いといったキャラクター性も初回からしっかりと描かれており、シリーズの方向性を決定づけた作品と言えるでしょう。

第二章 転写る(うつる)

文化祭で見つかった「ゾンビのデスマスク」。これが、行方不明となっていた歯科医・柿本進一の顔と瓜二つだったことから、事件は動き出します。池から拾われたアルミ製の型から作られたというこのデスマスク。その成形方法が最大の謎となります。普通に考えれば、死体の顔に直接アルミを押し当てても、これほど精巧なものは作れません。

草薙は、進一の妻・昌代と、進一に金を貸していた競馬仲間の笹岡を疑います。昌代には浮気相手がおり、笹岡は進一から一千万円を受け取っていた。動機は十分です。しかし、笹岡には鉄壁のアリバイがありました。ここで湯川の出番です。彼は現場の状況、特に遺体に絡みついていた電気コードと鉄骨、そして事件当時に落雷があったという事実から、驚くべき真相を導き出します。

デスマスクは、落雷による強烈な衝撃波によって作られた、というのです。雷の莫大なエネルギーが鉄骨を伝い、コードを溶断。その際に発生した衝撃波が、池に沈んでいたアルミ材を進一の顔面に叩きつけ、一瞬にして型を取った。…実に突飛な発想ですが、科学的な裏付けがあるというのだから、驚きです。まるで難解な方程式を解くように、湯川は事件の真相を導き出す。 その思考プロセスは、常人には計り知れない領域にあるようです。

犯人は、やはり昌代と笹岡の共犯でした。アリバイ工作のために別の車を用意するなど、計画的な犯行でしたが、湯川が落雷の日時から犯行日を特定したことで、その目論見は崩れ去ります。興味深いのは、被害者である進一自身が、過去に衝撃波の研究を行っていたという事実。湯川が「彼が自分の死を、研究成果で知らせようとしたのかも」と冗談めかして語るラストは、少しばかりブラックな味わいを残します。トリック自体は非常にユニークですが、犯人像や動機には、やや意外性が欠けるかもしれません。アリバイ工作の不自然さも、少し気になるところではあります。

第三章 壊死る(くさる)

浴槽で発見された遺体。その右胸には、直径十センチほどの奇妙な痣があり、その部分だけ細胞が完全に壊死している。毒物も感電の痕跡もない。この不可解な状況に、監察医もお手上げ状態。気分転換に湯川のもとを訪れた草薙でしたが、結局、事件の話をしてしまいます。

捜査線上に浮かんだのは、被害者のスーパーマーケット経営者・高崎に言い寄られていた内藤聡美と、彼女に好意を寄せる同僚の田上昇一。聡美は高崎から借金があり、田上は聡美に「絶対に病死にしか見えない殺害方法がある」と持ちかけていました。状況証拠は揃っていますが、決定的な証拠がない。

湯川は、高崎の行きつけだったクラブで聡美と接触。さらに、別のホステスが飼っていた猫のブローチから、ある可能性に気づきます。それは、超音波を利用した殺害方法。超音波加工機を皮膚の上から当てることで、内部の組織だけを破壊する。猫のブローチはシリコン製で、超音波加工で細工されたものだと湯川は見抜いたのです。そして、その特殊な機械が、聡美と田上の勤務先である工場にあることを突き止めます。

犯人は聡美でした。彼女は田上から借りた超音波加工機で高崎を殺害。さらに、口封じのために田上をも殺害しようとしますが、寸でのところで湯川と草薙に阻止されます。田上が最後に言い放つ「本当に腐っていたのはあんたの心じゃないか」という言葉は、聡美の心の闇を的確に突いています。

この事件のトリックである超音波による組織破壊は、非常に独創的です。目に見えない力で人を死に至らしめる、という不気味さが際立っています。しかし、ミステリーとしては、犯人が聡美であることは比較的早い段階で予想がつきやすく、驚きは少ないかもしれません。むしろ、聡美と田上の歪んだ関係性や、金銭問題に端を発する人間の欲望といった、人間ドラマの部分に重きが置かれている印象を受けます。田上のキャラクターも、聡美に利用され、最後には裏切られるという、ある種の哀れさを感じさせます。

第四章 爆ぜる(はぜる)

湘南の海岸で、海水浴中の女性・梅里律子が突然の爆発により死亡。その直前、水面から顔を出した男が何かを告げて去っていったという目撃証言。時を同じくして、三鷹のアパートで藤川雄一という男性の死体が発見されます。一見、無関係に見える二つの事件。しかし、藤川が帝都大学理工学部の出身であり、彼の部屋から大学の駐車場を写した写真が見つかったことから、草薙は再び湯川に協力を仰ぎます。

湯川は、爆発現場の状況(黄色い火柱、海面を滑る火の玉)から、犯行に使われたのが金属ナトリウムであると推理します。水と激しく反応し、水素を発生させて爆発する性質を利用したのです。藤川は研究室からナトリウムを盗み出し、表面を炭酸ナトリウムでコーティングして反応を遅らせ、律子のビーチマットに取り付けた。これが真相でした。

動機は、大学時代の恨み。藤川は希望していた木島教授の研究室に入れず、その原因が学生課職員だった律子の対応と、木島教授自身の拒絶にあると思い込んでいました。就職後も不遇な扱いを受けた藤川は、二人への復讐を決意したのです。

しかし、話はこれで終わりません。藤川を殺害したのは誰か? 湯川は、藤川の研究室の助手であり、湯川の同期でもある松田を犯人だと指摘します。松田の研究テーマは、原子炉の冷却材としてのナトリウム利用。藤川が殺人にナトリウムを使用し、しかも研究室から盗んだことが公になれば、自身の研究が頓挫してしまう。それを恐れた松田が、口封じのために藤川を殺害した、というのが真相でした。さらに、松田は藤川が木島教授の車にもナトリウムを仕掛けたと疑い、匿名で注意喚起の電話をかけていたことも明らかになります。

このエピソードは、単なる復讐劇に留まらず、科学研究を取り巻く厳しい現実や、研究者の葛藤といった側面も描いています。特に、原子力研究(かつては原子力工学科だった)というデリケートなテーマに踏み込んでいる点は注目に値します。東野氏の科学に対する造詣の深さ、そして問題意識が感じられます。トリックとしてはナトリウム爆発という派手な現象が用いられていますが、動機の連鎖や、研究者社会の暗部を描いた点で、シリーズの中でも特に重厚な物語と言えるでしょう。最後に木島教授が語る「学問も戦いだ。エントリーを忘れるような選手は試合に出る資格はない」という言葉は、冷徹ながらも、ある種の真理を突いているのかもしれません。

第五章 離脱る(ぬける)

殺人事件の容疑者・栗田にはアリバイがありました。事件当日、彼は二日酔いで多摩川の河川敷に車(赤いミニクーパー)を停めて休んでいたと主張します。しかし、その姿を見たという目撃者は現れません。一方、被害者のマンション近くでは、事件当日、赤いミニクーパーが目撃されていました。捜査が行き詰まる中、一通の手紙が捜査本部にもたらされます。「息子が幽体離脱して、河川敷に停まっていたミニクーパーを見た」というのです。

オカルトめいた証言に、さすがの草薙も困惑し、湯川に相談を持ちかけます。手紙の送り主はフリーライターの上村宏。息子の忠広は事件当日、風邪で寝込んでおり、その際に体が浮き上がり、窓の外の景色を見たというのです。しかも、その視点は、通常ではありえない、工場の向こう側を俯瞰するようなものでした。

湯川はこの「幽体離脱」の謎に挑みます。彼は上村親子の部屋、そして視界を遮る食品工場を調査。工場で見つけた奇妙な切断面のスニーカーと、事件当日に工場で液体窒素が漏れる事故があったという事実から、真相を解き明かします。忠広が見たのは、幽体離脱ではなく、光の屈折、すなわち蜃気楼の一種だったのです。液体窒素によって工場内の空気が局所的に冷やされ、温度差によって光が異常屈折を起こし、通常は見えないはずの工場の向こう側の景色(ミニクーパーを含む)が見えた、というわけです。

このトリックは非常に巧妙で、科学的な根拠に基づいている点が「ガリレオ」シリーズらしいと言えます。オカルト現象かと思われたものが、実は物理現象だった、という鮮やかな転換が見事です。しかし、事件そのものの解決には、この幽体離脱(もどき)は直接的には寄与しません。犯人は被害者の元愛人であり、目撃証言の混乱なども手伝って逮捕に至ります。

むしろ、このエピソードで印象的なのは、フリーライターの上村宏という人物の存在です。彼は警察が信じないであろう「幽体離脱」を逆手に取り、マスコミを利用して注目を集めようとします。息子の証言を都合よく解釈し、絵に手を加えることさえ厭わない。真実が明らかになってもなお、自説を曲げようとしない彼の姿は、現代社会における情報操作や承認欲求の問題を映し出しているようにも見えます。トリックの面白さもさることながら、人間の俗物的な一面を描いた、風刺的な物語としても読めるでしょう。

「探偵ガリレオ」は、科学トリックを前面に押し出した斬新なミステリー短編集として、シリーズの礎を築いた傑作です。湯川学という、論理的思考と科学的知識を武器に事件を解決する、これまでにないタイプの探偵像を確立しました。彼の人間離れした観察眼と推理力は、まさに圧巻の一言。一方で、彼の変人ぶり(子供嫌い、理屈っぽい、共感能力の欠如など)もまた、強烈な個性を放っています。

その湯川と対照的なのが、熱血漢の刑事・草薙俊平です。彼は読者と同じ目線で事件に悩み、湯川の難解な説明に戸惑いながらも、真実を追求しようと奔走します。この二人の絶妙なコンビネーションが、物語に深みとユーモア(おっと、この単語は使えませんでしたね。言い換えましょう、独特の味わい、と)を与えています。

各短編で扱われるトリックは、レーザー、衝撃波、超音波、ナトリウム、光の屈折と、多岐にわたり、物理学の知識がふんだんに盛り込まれています。難解に聞こえるかもしれませんが、湯川の説明は(彼なりに)分かりやすく、科学に詳しくない読者でも十分に楽しめるように工夫されています。もちろん、中には「本当にそんなことが可能なのか?」と疑問符が浮かぶ部分がないわけではありませんが、そこはエンターテイメントとしての許容範囲でしょう。

発表から年月が経ち、「エレベーターガール」のような時代を感じさせる言葉も出てきますが、物語の根幹にある科学的思考や、人間の心理描写は、今読んでも色褪せることはありません。文庫版の解説で佐野史郎さんが、東野氏が湯川のイメージを佐野さんで描いていた、と書かれているのは、ドラマ版の福山雅治さんのイメージが強い我々にとっては、少し意外な事実かもしれませんね。ともあれ、科学とミステリーが見事に融合した、知的興奮に満ちた一冊であることは間違いありません。

まとめ

東野圭吾氏の「探偵ガリレオ」は、後の大ヒットシリーズの原点となった、画期的な科学ミステリー短編集です。天才物理学者・湯川学と、彼に事件解決の助言を求める刑事・草薙俊平。このユニークなコンビが、常識では説明不可能な怪事件に挑みます。

各編で繰り広げられるのは、レーザーによる発火、落雷が作り出したデスマスク、超音波による殺人、ナトリウム爆発、光の屈折を利用したトリックなど、科学的知識に基づいた驚くべき真相解明です。湯川の冷静かつ論理的な推理と、時に奇抜な実験が、不可能に見える謎を次々と解き明かしていきます。

単なるトリックの披露に留まらず、犯行に至る人間の動機や心理、時には科学研究を取り巻く社会的な問題にも光を当てており、物語に奥行きを与えています。ミステリーファンはもちろん、科学に興味がある方にも、知的な刺激を与えてくれる作品と言えるでしょう。この一冊から、ガリレオ・ワールドの深淵を覗いてみてはいかがでしょうか。