小説「愚物語」の物語のあらすじ・ネタバレに触れつつ、その内容を詳しくご紹介します。各編の登場人物たちが織りなすドラマや、心に残る場面についての深い感想も綴っていますので、どうぞお付き合いください。

小説「愚物語」の物語のあらすじ・ネタバレに触れつつ、その内容を詳しくご紹介します。各編の登場人物たちが織りなすドラマや、心に残る場面についての深い感想も綴っていますので、どうぞお付き合いください。

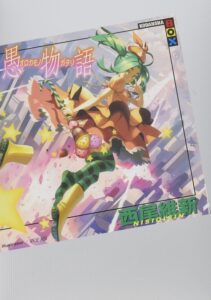

この「愚物語」は、〈物語〉シリーズのオフシーズン第一弾として刊行された作品でして、これまでとは少し視点を変え、阿良々木暦以外のヒロインたちに焦点を当てた三つの物語が収められています。「そだちフィアスコ」「するがボーンヘッド」「つきひアンドゥ」という、それぞれ異なる主人公の物語ですね。

各物語に通底するのは、タイトルにも示されているように、登場人物たちの「愚かさ」です。それは決して単純な過ちや未熟さだけを指すのではなく、人間なら誰しもが抱えうる、愛おしくも厄介な心のありようを描き出しています。彼女たちが自身の「愚かさ」とどう向き合い、どのような結末を迎えるのか、あるいは迎えないのか。

阿良々木暦という絶対的な解決者がいない中で、彼女たちがどのように悩み、行動し、そして時には盛大にしくじってしまうのか。そんな等身大の姿が、西尾維新ならではの巧みな筆致で描かれています。本記事では、そんな「愚物語」の魅力を、物語の具体的な流れと共に、じっくりと語っていきたいと思います。

小説「愚物語」のあらすじ

「愚物語」は、三人の少女たちの「愚かさ」を主題とした三つの物語から成り立っています。

最初の物語「そだちフィアスコ」の主人公は、かつて阿良々木暦と浅からぬ因縁のあった老倉育です。彼女は新しい環境で心機一転を図ろうとしますが、その複雑な性格とコミュニケーションの不器用さから、転校先で次々と騒動を巻き起こしてしまいます。彼女なりに他者と関わろうとするものの、その行動は裏目に出てばかり。阿良々木暦への屈折した想いを抱えながら、彼女がたどり着く日常の結末とはどのようなものなのでしょうか。

二番目の物語「するがボーンヘッド」では、神原駿河が主人公です。阿良々木暦の頼れる後輩である彼女が、自室の片付け中に奇妙なものを発見するところから物語は始まります。それは、かつて彼女を苦しめた怪異「レイニー・デヴィル」の一部と、亡き母親からの謎めいた手紙でした。後輩の忍野扇の助けを借りながら、神原駿河は母親の死の真相や、自らの過去と向き合うことになります。

三番目の物語「つきひアンドゥ」は、阿良々木暦の妹である阿良々木月火と、彼女を監視する式神の斧乃木余接が中心です。斧乃木余接がうっかり阿良々木月火に正体を知られそうになったことから、事態は思わぬ方向へと転がっていきます。斧乃木余接は正体を隠すために嘘を重ね、その嘘を取り繕うために、かつて敵対した千石撫子をも巻き込んで大騒動を繰り広げることになります。不死鳥の怪異である阿良々木月火の特異な体質と、それに振り回される人々の様子が描かれます。

これらの物語は、主人公たちがそれぞれの「愚かさ」ゆえに引き起こす出来事や、それに伴う心の葛藤を描いています。阿良々木暦が直接的には関わらないからこそ見える、彼女たちの新たな一面や成長(あるいは停滞)の物語と言えるでしょう。

それぞれの物語は独立していながらも、〈物語〉シリーズ全体を貫くテーマ性と深く結びついています。ヒロインたちの人間的な弱さや複雑な内面が、西尾維新らしい独特の言い回しや展開で、時にコミカルに、時にシリアスに描かれているのです。

小説「愚物語」の長文感想(ネタバレあり)

さて、ここからは「愚物語」の各編について、物語の核心に触れながら、より深く感想を述べていきたいと思います。未読の方はご注意くださいね。

まず「そだちフィアスコ」ですが、老倉育の不器用さ、そして痛々しいまでの一生懸命さが胸に迫る物語でした。彼女の行動は、ことごとく裏目に出てしまう。新しい環境で友人を作ろうと意気込むものの、そのコミュニケーション方法はあまりにも独善的で、周囲との溝を深めるばかりです。阿良々木暦に対する「誰よりも激しく嫌っている」という言葉とは裏腹に、彼の存在が彼女の中でいかに大きな位置を占めているかが、ひしひしと伝わってきます。それは憎しみというよりも、もっと複雑で、断ち切れない絆のようなものなのかもしれません。会話文に鉤括弧が一切使われないという特異な文体も、彼女の主観的で歪んだ世界認識を巧みに表現していて、読んでいるこちらも息苦しさを感じるほどでした。彼女が心の底では幸福を渇望しているにも関わらず、自ら不幸を引き寄せてしまう姿は、まさに「フィアスコ(大失敗)」というタイトルを体現しています。最後に父親を名乗る男が現れる場面は、彼女の苦難がまだ続くことを暗示しており、やるせない気持ちになりましたが、それでも彼女がどこかで僅かな希望を捨てていないことを信じたい、そう思わせる何かがありました。彼女の「私が幸せになっていけない理由は、ひとつもないのだから」という言葉は、強がりであり、本心であり、そして祈りのようにも聞こえます。

次に「するがボーンヘッド」ですが、こちらは神原駿河の成長と、過去との向き合い方が描かれた物語でしたね。沼地蠟花との一件を経て、少し大人になったかのように見えた神原駿河ですが、阿良々木暦との些細な喧嘩や、部屋から出てきた「悪魔の左手」のミイラと母親の手紙によって、再び過去の因縁と対峙させられます。忍野扇というトリックスター的な存在の介入もあって、物語はミステリアスな雰囲気で進んでいきます。特に印象的だったのは、母親・臥遠遠江の「普通すぎる死因」の謎に迫っていく過程です。これまであまり語られなかった母親の想いや、神原駿河自身も知らなかった家族の秘密が垣間見え、神原駿河が自らのルーツを再認識していく様子が丁寧に描かれていました。BL好きという彼女の意外な一面がコミカルに描かれる一方で、その根底には家族の業というシリアスなテーマが横たわっていて、そのバランスが絶妙でした。彼女の「ボーンヘッド(まぬけな失敗)」とは、過去の因縁から目を背けていたこと、あるいはその清算がまだ終わっていなかったことへの気づきを指すのかもしれません。最終的に全ての謎が解決するわけではありませんが、母親の想いを受け止め、未来へ向けて一歩踏み出す決意を固めた神原駿河の姿には、清々しささえ感じました。忍野扇との奇妙な協力関係も、今後の物語にどう影響していくのか気になるところです。

そして「つきひアンドゥ」は、斧乃木余接と阿良々木月火という、これまた個性的なコンビが繰り広げるドタバタ劇でした。斧乃木余接が阿良々木月火に正体を見破られそうになるという、彼女にとっては絶体絶命のピンチから物語は始まります。その場を取り繕うための嘘が嘘を呼び、事態はどんどん大きくなっていく。千石撫子を巻き込んでの偽怪異騒動は、斧乃木余接の計画の甘さと、千石撫子の力の不安定さも相まって、予想外の方向に暴走してしまいます。阿良々木月火が巨大ナメクジに襲われて一度「死んでしまう」場面は衝撃的でしたが、不死鳥である彼女は何事もなかったかのように復活し、しかも都合よく記憶を失っているという展開は、まさに「アンドゥ(取り消し)」でした。この物語の面白さは、斧乃木余接の必死さと空回りっぷり、そして阿良々木月火の底知れない天真爛漫さ(あるいは無自覚な残酷さ)の対比にあると思います。阿良々木月火の「正義感」は時に暴走し、周囲を大混乱に陥れますが、本人に悪気がないからこそ厄介なのですよね。彼女の「愚かさ」は、この無自覚さと不死性という特異な能力に起因していると言えるでしょう。そして、そんな彼女に振り回され続ける斧乃木余接の苦労は計り知れません。結果的に全てが元通りになったかのように見える結末は、しかし根本的な問題解決には至っておらず、同様の騒動がこれからも繰り返されることを予感させます。この「学習しない」感じもまた、〈物語〉シリーズらしい魅力なのかもしれません。

「愚物語」全体を通して感じるのは、阿良々木暦が不在であることの大きさです。彼がいれば、あるいはもっとスマートに、あるいはもっと強引に解決できたかもしれない問題も、ヒロインたちは自分たちの力で、あるいは新たな協力者を得て、手探りで解決しようとします。その過程で露呈する彼女たちの未熟さや弱さ、それが「愚かさ」として描かれているのでしょう。しかし、それは決して否定的に描かれているわけではなく、むしろ人間的な魅力として、読者に愛おしさを感じさせるものになっていると思います。

老倉育の自己中心的でありながらも根は純粋な「愚かさ」、神原駿河の過去から目を背けようとする不器用な「愚かさ」、そして阿良々木月火の自らの特異性に無自覚なまま周囲を振り回す天真爛漫な「愚かさ」。これら三者三様の「愚かさ」は、それぞれが抱えるトラウマやコンプレックス、あるいは特異な能力と深く結びついています。

特に老倉育の物語は、彼女の内面描写の深さが際立っていました。阿良々木暦への執着とも言える感情は、単なる恋愛感情や憎悪では割り切れない、もっと根源的な魂の渇望のように感じられました。彼女が新しい環境で試みるコミュニケーションは、まるで壊れた компас(羅針盤)のようにあらぬ方向を指し示し、結果として彼女を孤立させてしまいます。しかし、その痛々しいほどの不器用さの中に、彼女なりの必死さや切実さが垣間見えるからこそ、読者は彼女から目が離せなくなるのではないでしょうか。

神原駿河の物語では、母親との関係性が一つの軸となっていました。亡き母が遺した手紙と「悪魔の左手」のパーツは、彼女にとって過去の清算であると同時に、未来へ進むための道標でもあったように思います。忍野扇という謎めいた存在が、彼女をその道へと導く触媒として機能している点も興味深いです。神原駿河のスポーツマンらしいカラッとした性格と、時折見せる内省的な一面のギャップも魅力的でした。

阿良々木月火の物語は、他二編とは少し毛色が異なり、コメディ色が強いながらも、その根底には「不死」という重いテーマが存在しています。阿良々木月火自身はその事実に無自覚であり、それが故に彼女の行動は自由奔放で、時に周囲に深刻な影響を与えます。斧乃木余接の献身的な(そしてどこかズレた)サポートも、この物語に独特の味わいを加えていました。阿良々木月火の「アンドゥ」能力は、ある意味で彼女の成長を妨げているとも言え、そのアンバランスさが彼女のキャラクターの核心なのかもしれません。

これらの物語は、阿良々木暦という視点を通さずに描かれることで、ヒロインたちのよりパーソナルな部分、彼女たち自身の言葉や思考がダイレクトに伝わってきます。それがオフシーズンの大きな魅力であり、「愚物語」はその試みが成功している作品だと感じました。彼女たちの「愚かさ」は、決して他人事ではなく、私たち自身の心の中にも潜んでいる感情や行動と重なる部分があるのではないでしょうか。

それぞれの物語は、読者に様々な感情を呼び起こします。老倉育には同情と共感を、神原駿河には応援と期待を、そして阿良々木月火と斧乃木余接のコンビには微笑ましさと一抹の不安を。これらの感情の揺らぎこそが、西尾維新作品の醍醐味であり、「愚物語」もまた、その期待を裏切らない一冊でした。

物語の結末は、必ずしも全てがハッピーエンドというわけではありません。むしろ、問題が先送りされたり、新たな問題が勃発したりと、ほろ苦い余韻を残すものが多いです。しかし、それこそが人生の縮図であり、彼女たちがこれからもそれぞれの「愚かさ」と付き合いながら生きていくのだろうという予感を抱かせます。

この「愚物語」を読むことで、〈物語〉シリーズのヒロインたちの新たな魅力を発見できると同時に、人間の持つ「愚かさ」というものについて、改めて考えさせられるのではないでしょうか。それは決してネガティブなものではなく、人間を人間たらしめる、愛すべき欠点なのかもしれません。

まとめ

「愚物語」は、〈物語〉シリーズの新たな側面を提示した、非常に読み応えのある一冊でした。阿良々木暦の視点から離れ、ヒロインたち自身の内面や葛藤が深く掘り下げられています。

老倉育、神原駿河、そして阿良々木月火。三人の主人公がそれぞれに見せる「愚かさ」は、形こそ違えど、どこか私たちの日常や心の中にも通じるものがあるように感じられます。完璧ではない彼女たちが、悩み、もがき、時には盛大に失敗しながらも、懸命に生きようとする姿は、読む者の心を強く打ちます。

西尾維新ならではの言葉遊びや、先の読めない展開、そして登場人物たちの魅力的な会話劇は健在で、〈物語〉シリーズのファンであれば間違いなく楽しめる内容です。また、この作品から〈物語〉シリーズに触れるという方にとっても、各ヒロインの個性や背景を知る良いきっかけになるかもしれません。

読後には、彼女たちの「愚かさ」が、決して他人事ではなく、愛おしい人間味として心に残るはずです。「愚か」であることの切なさ、そしてそこから生まれる物語の豊かさを、ぜひ味わってみてください。

.jpg)

曳かれ者の小唄-721x1024.jpg)

十三階段.jpg)

兎吊木垓輔の戯言殺し-724x1024.jpg)

青色サヴァンと戯言遣い-722x1024.jpg)

.jpg)

赤き征裁vs橙なる種-728x1024.jpg)