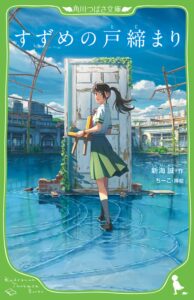

小説「すずめの戸締まり」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、九州の静かな町で暮らす17歳の少女、岩戸鈴芽(いわとすずめ)が主人公です。彼女が扉を探す不思議な青年、宗像草太(むなかたそうた)と出会うことから、壮大な冒険が始まります。

小説「すずめの戸締まり」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、九州の静かな町で暮らす17歳の少女、岩戸鈴芽(いわとすずめ)が主人公です。彼女が扉を探す不思議な青年、宗像草太(むなかたそうた)と出会うことから、壮大な冒険が始まります。

日本各地に点在する災いの元となる「後ろ戸」を閉めるため、鈴芽は草太と共に旅に出ることになります。しかし、道中で草太は謎の猫ダイジンによって、鈴芽が幼い頃に母から貰った三本脚の椅子に姿を変えられてしまうのです。椅子になってしまった草太を元に戻すため、そして日本を襲う災いを防ぐため、鈴芽の戸締まりの旅が描かれます。

この記事では、物語の核心に触れる部分も詳しくお伝えしていきます。鈴芽がどのように困難に立ち向かい、成長していくのか、そして草太との絆、家族との関係性がどのように描かれているのか。読み進めていただければ、作品の持つ深いテーマ性や感動のポイントがより鮮明になることでしょう。

映画をご覧になった方も、これから小説を読もうと考えている方も、この記事を通じて「すずめの戸締まり」の世界をより深く味わっていただけたら嬉しいです。それでは、物語の魅力に迫っていきましょう。

小説「すずめの戸締まり」のあらすじ

宮崎県で叔母の環(たまき)と暮らす高校生の岩戸鈴芽は、ある日、登校中に「扉を探している」という美しい青年、宗像草太と出会います。彼を追って辿り着いた山中の廃墟で、鈴芽はぽつんと佇む古い扉を見つけます。何かに引き寄せられるように扉を開くと、そこには全ての時間が混ざり合ったかのような不思議な空が広がる「常世(とこよ)」が存在していました。そして足元にあった猫の置物を持ち上げると、それは白い猫に姿を変え、どこかへ走り去ってしまいます。

その直後、鈴芽が学校にいると、山から巨大な赤いミミズのようなものが現れ、地震が発生します。それは鈴芽にしか見えない災いの兆しでした。廃墟へ引き返すと、草太が必死に扉を閉めようとしています。彼は、災いを防ぐために日本各地の「後ろ戸」を閉じて回る「閉じ師」だったのです。二人は協力して最初の戸締まりを成功させますが、鈴芽が持ち帰った猫の置物から現れた謎の白い猫「ダイジン」は、「お前は邪魔だ」と言い放ち、草太を鈴芽の思い出の三本脚の椅子に変えてしまいます。

椅子となった草太を元に戻すため、そして逃げたダイジンを追うため、鈴芽はダイジンを追いかける旅に出ます。ダイジンはSNSで注目を浴びながら、愛媛、神戸、そして東京へと移動し、その先々で次々と後ろ戸を開いていきます。鈴芽は、椅子姿の草太と共に、フェリーで出会った同年代の少女・千果や、神戸のスナックのママ・ルミなど、旅先で出会う人々の助けを借りながら、必死に戸締まりを続けます。

東京に到着した鈴芽と草太は、草太の祖父であり閉じ師の師匠でもある羊朗(ひつじろう)が入院する病院を訪ね、災いの本質と常世について深く知ることになります。そして、東京の上空に現れた巨大なミミズを止めるため、草太は自らが要石となることを決意し、ミミズを封じ込めますが、自身も凍りついてしまいます。草太を助け出すため、鈴芽は叔母の環、そして草太の友人である芹澤(せりざわ)と共に、自身の故郷である東北へと向かいます。

東北の地で、鈴芽は幼い頃に震災で母親を亡くした記憶と向き合います。そして、かつて自分が迷い込んだ常世への扉を見つけ、ダイジンと、もう一体の巨大な黒猫の神獣「サダイジン」の助けを借りて常世へと足を踏み入れます。常世でミミズと化した草太を見つけた鈴芽は、彼を救い出し、ダイジンは再び要石となってミミズを封じ込めます。そして鈴芽は、常世の中で幼い頃の自分自身と出会い、「私は、鈴芽の、明日」と告げて、思い出の椅子を託します。

全ての戸締まりを終え、日常に戻った鈴芽。数ヶ月後、鈴芽はかつて草太と初めて出会った通学路で、彼と再会します。穏やかな笑みを交わす二人。それは、多くの困難を乗り越えた末に掴んだ、新たな日常の始まりを告げるものでした。

小説「すずめの戸締まり」の長文感想(ネタバレあり)

新海誠監督の集大成とも言えるこの小説「すずめの戸締まり」は、読む者の心を揺さぶる、実に深遠な物語でした。単なる冒険譚ではなく、喪失と再生、そして未来への希望という普遍的なテーマが、美しい情景描写と共に丁寧に紡がれています。主人公・鈴芽の旅路は、私たち自身の心の奥底に眠る記憶や感情を呼び覚ますような、そんな力強さを持っています。

物語の序盤、鈴芽が草太と出会い、日常が非日常へと転換していく様は、観る者を一気に引き込みます。九州の穏やかな風景の中で、突如として現れる災いの兆し「ミミズ」と、それを封じる「後ろ戸」。この独創的な設定は、日本各地に存在する廃墟に新たな意味を与え、忘れ去られた場所の記憶を呼び起こすかのようです。鈴芽が最初に足を踏み入れる廃墟の温泉街の描写は、かつての賑わいと現在の静寂が対比され、胸に迫るものがあります。

草太が鈴芽の思い出の三本脚の椅子に姿を変えられてしまうという展開は、最初は少し驚きましたが、物語が進むにつれてその意味合いが深まっていきます。椅子となった草太は、言葉を発することはできませんが、そのコミカルな動きや鈴芽を支えようとする健気な姿は、二人の絆をより強く感じさせます。そして、この椅子が鈴芽の母の形見であり、幼い鈴芽にとって大切な存在であったことが明かされると、その設定の巧みさに唸らされます。

ダイジンの存在は、この物語における大きな魅力の一つでしょう。人間の言葉を話し、鈴芽に懐く無邪気な姿を見せる一方で、草太を椅子に変えたり、次々と後ろ戸を開いて災いを招いたりと、その行動は予測不可能です。しかし、彼もまた孤独を抱え、誰かに必要とされたいと願う存在であることが徐々に明らかになり、単なる敵役ではない複雑なキャラクター性が浮かび上がってきます。最後に自ら要石となる姿は、切なくも美しいものでした。

鈴芽が旅の途中で出会う人々との交流も、物語に温かみと深みを与えています。愛媛で出会った千果、神戸で出会ったルミ親子。彼女たちは、鈴芽と椅子姿の草太を何の疑いもなく受け入れ、力を貸してくれます。特にルミのスナックでの一夜は、束の間の休息と共に、人々の優しさが心に沁みる場面です。これらの出会いが、鈴芽の成長を促し、困難に立ち向かう勇気を与えてくれるのです。

物語の背景には、東日本大震災という大きな出来事が影を落としています。鈴芽が幼い頃に母親を亡くしたという設定、そして物語の終盤で彼女が故郷の東北を訪れる場面は、この震災の記憶と深く結びついています。廃墟となったかつての我が家、黒く塗りつ潰された日記のページ。これらは、鈴芽が抱えるトラウマの象徴であり、彼女が乗り越えなければならない過去そのものです。新海監督は、この重いテーマから目を逸らすことなく、真摯に向き合っています。

草太の友人である芹澤の登場は、物語に新たな風を吹き込みます。彼の軽快なキャラクターと、鈴芽や環さんとの掛け合いは、シリアスな展開が続く中での一服の清涼剤のようでした。彼が運転するオープンカーでの道中は、ロードムービーとしての楽しさを際立たせ、同時に鈴芽と環さんの間にあったわだかまりを解きほぐすきっかけにもなります。彼の存在が、物語の終盤をより感動的なものにしているのは間違いありません。

環さんと鈴芽の関係性も、この物語の重要な軸の一つです。母親代わりとして鈴芽を育ててきた環さんの深い愛情と、それゆえの過保護さ。そして、それに反発しながらも環さんを大切に思う鈴芽の気持ち。二人の間に生じる衝突は、多くの親子が経験する普遍的な葛藤を描き出しています。東北への旅の途中、感情をぶつけ合う場面は胸が痛みますが、それがあるからこそ、二人が互いの本心を理解し合い、絆を再確認するシーンが一層感動的に映ります。

東京でのミミズとの攻防は、圧巻の一言です。巨大な災厄が都市を飲み込もうとするスペクタクルと、それを阻止しようとする鈴芽と草太の必死の姿。草太が自ら要石となる決断を下す場面は、自己犠牲の崇高さと、残される鈴芽の悲しみが交錯し、涙を誘います。この出来事を通じて、鈴芽は草太を救いたいという強い意志を固め、さらなる困難へと立ち向かっていくのです。

常世の世界観は、新海監督ならではの美しい映像美と幻想的な雰囲気で描かれています。全ての時間が混ざり合った空、静寂に包まれた草原。それは死者の赴く場所でありながら、どこか懐かしさや安らぎさえ感じさせる不思議な空間です。この常世で、鈴芽は草太を救い出し、そして過去の自分自身と対峙することになります。

幼い日の鈴芽との出会いの場面は、この物語のクライマックスであり、最も感動的なシーンの一つです。母親を失い、絶望の中で彷徨う幼い鈴芽。その彼女に対して、成長した鈴芽が「私は、鈴芽の、明日」と語りかける言葉は、未来への希望そのものです。過去の自分を肯定し、未来へと繋いでいく。この行為を通じて、鈴芽は自らのトラウマを乗り越え、真の成長を遂げるのです。

物語の結末は、静かで穏やかな余韻を残します。日常に戻った鈴芽が、再び草太と出会うシーンは、派手さはありませんが、二人が乗り越えてきた道のりと、これから始まる新たな未来を感じさせ、温かい気持ちにさせてくれます。「おかえり」という鈴芽の言葉には、多くの感情が込められているように感じました。

この「すずめの戸締まり」という作品は、災厄や喪失といった重いテーマを扱いながらも、決して絶望に終わるのではなく、常に希望の光を描き出そうとしています。それは、人と人との繋がりであったり、過去を受け入れて未来へ進む勇気であったりします。鈴芽の旅は、私たち自身の人生における困難や悲しみと向き合い、それを乗り越えていくためのヒントを与えてくれるのかもしれません。

廃墟に宿る記憶、忘れられた場所の声、そしてそれらを「戸締まり」という行為で鎮めていくという発想は、非常に独創的でありながら、どこか日本の古来からの自然観や死生観にも通じるものを感じさせます。それは、単なるファンタジーとしてだけでなく、現代社会に対するメッセージとしても受け取ることができます。私たちはあまりにも多くのものを忘れ、顧みずに進んできたのではないか、と。

最後に、この物語を通じて描かれる「祈り」という行為にも心を打たれました。草太が唱える祝詞、そして鈴芽が耳にする人々の声。それは、災厄を鎮め、平穏を願う純粋な祈りであり、見えない力への畏敬の念が込められています。このような精神性は、現代においてますます重要になっているのではないでしょうか。「すずめの戸締まり」は、エンターテイメントとして非常に優れていると同時に、私たちの心に深く問いかけ、長く記憶に残る作品であると確信しています。

まとめ

小説「すずめの戸締まり」は、少女の成長と冒険を描いたロードムービーでありながら、東日本大震災という現実の出来事を背景に、喪失と再生、そして未来への希望という深遠なテーマを扱った作品です。主人公の鈴芽が、災いの元となる「後ろ戸」を閉じるために日本各地を旅する中で、様々な人々と出会い、困難を乗り越えていく姿が感動的に描かれています。

物語の核心には、鈴芽が幼い頃に経験した母親の死というトラウマがあり、彼女が過去と向き合い、それを受け入れていく過程が丁寧に綴られています。また、閉じ師の青年・草太との絆、叔母の環との家族愛、そして謎の猫ダイジンとの不思議な関係性など、登場人物たちの織りなすドラマも大きな見どころです。

特に印象的なのは、災厄の象徴である「ミミズ」や、死者の世界である「常世」といった独創的な設定と、それらを彩る美しい情景描写です。新海誠監督ならではの映像美が目に浮かぶような筆致は、読者を物語の世界へと深く引き込みます。鈴芽が自身の過去と対峙し、「私は、鈴芽の、明日」と宣言するシーンは、本作のテーマが集約された屈指の名場面と言えるでしょう。

この物語は、悲しみや困難を抱えながらも、前を向いて生きていくことの大切さを教えてくれます。読み終えた後には、温かい感動と共に、明日への一歩を踏み出す勇気をもらえるような、そんな力強さを持った作品です。多くの人に読んでほしい、心に残る一冊です。