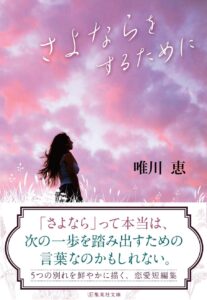

小説「さよならをするために」のあらすじを物語の核心に触れる形で紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、胸が締め付けられるような恋の終わりと、そこから一歩踏み出そうとする女性たちの姿を描いた短編集です。一つ一つの物語が、まるで自分のことのように感じられるかもしれません。

小説「さよならをするために」のあらすじを物語の核心に触れる形で紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、胸が締め付けられるような恋の終わりと、そこから一歩踏み出そうとする女性たちの姿を描いた短編集です。一つ一つの物語が、まるで自分のことのように感じられるかもしれません。

それぞれの短編で描かれる「さよなら」は、決して後ろ向きなものではありません。むしろ、痛みを伴いながらも、自分自身を見つめ直し、新たな未来へと進むための大切な区切りとして描かれています。登場する女性たちは、傷つき、悩みながらも、最後には自分の力で立ち上がろうとします。その姿に、きっと勇気づけられることでしょう。

この物語集を読み解いていくと、当時の時代背景や、恋愛における普遍的な悩み、そして唯川恵さんならではの繊細な感情描写の妙が見えてきます。なぜ彼女たちはそのような選択をしたのか、そしてその先に何を見つけたのか。物語の細部に隠された想いを、一緒に探っていきましょう。

この記事では、小説「さよならをするために」が持つ奥深い魅力や、登場人物たちの心の揺れ動きについて、詳しくお伝えできればと思っています。読後感がすっきりとするような、それでいて心にじんわりと残る物語の数々を、ぜひご堪能ください。

小説「さよならをするために」のあらすじ

小説「さよならをするために」は、五つの恋の終わりと、それに伴う女性たちの心の軌跡を描いた短編集です。それぞれの物語で、主人公たちは異なる形の「さよなら」と向き合います。

最初の物語「さよならの贈り物」では、恋人との待ち合わせに一時間以上も遅れられ、別れを予感する麻由子が登場します。同じように待ちぼうけを食わされた高校時代の同級生・森本裕司と偶然再会し、二人は互いの境遇に静かな共感を覚えます。二人が共に店を出るところで物語は幕を閉じ、新たな始まりを予感させます。

続く「さよならを言わせて」では、ジュエリー店員の可奈子が、大学の同級生・正樹に都合よく利用される日々に苛立ちを覚えています。彼は頻繁に変わる恋人へのプレゼント選びを可奈子に頼むのです。そんな中、かつて憧れたデザイン部門への道が開かれそうになりますが、今の仕事に慣れてしまった自分の中にかつての情熱がないことに気づかされます。

「背中でさよなら」は、元恋人・広志の裏切りによって心に深い傷を負った智子の物語です。ふとしたきっかけで思い出すのは、彼への消えない憎しみと、それによって彼がより深く心に刻まれてしまったという苦しい現実です。部屋の片隅にあるマグカップが、痛ましい記憶の扉を開きます。

四つ目の「さよならの向こう側」では、梨江が大学の同窓会への出席をためらいます。その理由は、かつて一方的に別れを告げられた元恋人・弓彦も出席すると知ったからでした。友人からの誘いを断りきれず出席を決めた梨江の心には、過去の苦い記憶が蘇ります。

最後の物語「やっと言える、さよならが言える」の主人公は、地味で控えめな文恵です。合コンで出会った信二に惹かれますが、彼にとって自分が遊び相手でしかないことは痛いほどわかっています。それでも彼を忘れられずにいた文恵が、時間をかけてその苦しい恋心から解放されていくまでが描かれます。

小説「さよならをするために」の長文感想(ネタバレあり)

唯川恵さんの小説「さよならをするために」は、五つの「さよなら」の物語が収められた、胸に染み入るような短編集ですね。どの物語も、主人公の女性たちが経験する恋の終わりと、そこから得られる気づきや変化が丁寧に描かれていて、読む者の心を揺さぶります。1990年代初頭という、携帯電話もSNSもまだ普及していない時代の恋愛模様が、今となっては新鮮であり、また、だからこその切なさも際立っているように感じます。

まず、「さよならの贈り物」ですが、これは始まりの予感に満ちた終わり方が印象的でした。麻由子が恋人にすっぽかされるという、ある意味典型的な失恋のシチュエーションから、同じ境遇の森本裕司との出会いへと繋がる展開は、まさに「贈り物」というタイトルが示す通り、一つの終わりが新しい扉を開く可能性を示唆しています。待ち合わせの喫茶店という閉鎖的な空間で感じていた孤独や絶望が、裕司との出会いによって共有され、解放されていく過程は、読んでいて心が少し軽くなるような感覚を覚えました。この物語の結末は明確には描かれていませんが、二人が共に店を出るシーンは、読者に希望を抱かせる優しい余韻を残しますね。

次に「さよならを言わせて」。この物語の主人公・可奈子の抱える葛藤は、多くの人が共感できるのではないでしょうか。正樹の無神経さに腹を立てつつも、はっきりと言えない自分へのもどかしさ。そして、かつて抱いていた夢と、いつの間にかそれに慣れてしまった現実とのギャップに気づかされる瞬間。ジュエリーデザイナーという夢を追いかける同僚の退職が、可奈子自身の心に突き刺さるわけです。この物語の「さよなら」は、正樹との関係だけでなく、過去の自分、あるいは諦めに慣れてしまった自分自身への決別をも意味しているように感じました。彼女が本当に言いたい「さよなら」は、他者に対してだけでなく、自分自身の内面にも向けられているのだと。

そして、「背中でさよなら」。これは五編の中でも特に、憎しみという感情の根深さを描いた作品だと感じました。「憎んだだけ、広志は深く心に刻み込まれた」という一節は、強烈な負の感情が、かえって相手を忘れられなくさせてしまうという皮肉な真実を突いています。智子がふとした瞬間に思い出す広志との過去は、美しい思い出ではなく、裏切られた痛みと憎しみ。マグカップという日常的なものが、そのトラウマを鮮明に呼び覚ます装置として機能しているのも巧みです。言葉にならない、未解決の感情を抱えたままの「さよなら」は、時間が経ってもなお心を縛り続けるのだということを、この物語は教えてくれます。それでも、模様替えという行為自体が、過去を整理し、少しでも前に進もうとする智子の無意識の表れなのかもしれない、と微かな希望も感じました。

「さよならの向こう側」は、同窓会という舞台設定が非常に効果的ですね。梨江にとって、元恋人の弓彦との再会は避けたいものでありながら、どこかで向き合わなければならない過去の象徴でもあります。一方的に別れを告げられたという経験は、心に大きなわだかまりを残すものです。同窓会という、ある種強制的に過去と対峙させられる場で、梨江がどのような感情を抱き、どう振る舞うのか。読んでいるこちらも緊張感を覚えます。この物語で描かれる「捨て台詞」が痛快だという感想もあるようですが、それは梨江がようやく過去の痛みを乗り越え、自分自身のために一歩踏み出すことができた証なのかもしれません。弓彦への感情だけでなく、周囲の目や期待といった社会的なプレッシャーの中で、自分なりの決着を見つけようとする梨江の姿が印象に残ります。

最後に、「やっと言える、さよならが言える」。主人公の文恵は、自分に自信がなく、報われないと知りながらも信二への想いを断ち切れないでいます。「彼にとって、文恵はしょせん、その場かぎりの遊び相手でしかない」という残酷な現実を自覚しながらも、彼を求めてしまう姿は痛々しく、そして共感を誘います。この物語は、他の短編と比べて、より文恵の内面的な葛藤と成長のプロセスに焦点が当てられているように感じました。特定の出来事がきっかけとなるのではなく、時間をかけてゆっくりと、しかし確実に、彼女が自分自身を解放していく過程が丁寧に描かれています。最終的に「さよならが言える」と心から思えるようになった時の文恵の解放感は、読者にとっても救いとなるでしょう。この物語は、自己肯定感を取り戻し、不健全な関係から抜け出すことの重要性を静かに教えてくれます。

小説「さよならをするために」全体を通して感じるのは、登場する男性たちの身勝手さや鈍感さです。彼らはしばしば、主人公たちの痛みの原因として描かれています。しかし、この作品の主題は、そうした男性たちを糾弾することではなく、むしろ、そのような経験を通して女性たちがどのように自己を見つめ、成長していくかという点にあるのだと感じます。男性登場人物は、ある意味で、主人公たちが内面的な変化を遂げるための触媒のような役割を果たしているのかもしれません。

物語の舞台となっている1990年代初頭の雰囲気も、作品に独特の味わいを加えていますね。固定電話でのやり取りや、待ち合わせでのすれ違いといった描写は、現代から見ると少し不便に感じられるかもしれませんが、その分、人と人との繋がりや言葉の重みがより濃密に感じられます。連絡手段が限られているからこそ生まれる不安や誤解、そしてそれを乗り越えた時の喜びや安堵感が、物語に深みを与えているのではないでしょうか。

唯川恵さんの文章は、非常に繊細で、登場人物たちの心の機微を見事に捉えています。喜び、悲しみ、怒り、切なさといった感情が、飾らない言葉でストレートに伝わってきます。だからこそ、読者は主人公たちに感情移入しやすく、まるで自分の物語のように感じられるのでしょう。

この短編集は、恋愛の終わりという、誰にとっても辛く、避けたい経験を描いていますが、決して暗い気持ちになるだけではありません。むしろ、それぞれの「さよなら」の先に、新たな始まりや成長の可能性が示唆されているため、読後にはどこか清々しい気持ちと、前向きな力が湧いてくるのを感じます。

「さよなら」は、終わりであると同時に、新しい自分になるためのスタートラインでもある。そんなメッセージが、五つの物語を通して静かに、しかし力強く伝わってきました。痛みを知っているからこそ優しくなれる、強くなれる。そんな女性たちの姿に、深い共感と勇気をもらいました。

それぞれの物語の主人公たちは、決して特別な存在ではありません。どこにでもいるような普通の女性たちです。だからこそ、彼女たちの悩みや葛藤、そして小さな一歩が、私たちの心に深く響くのでしょう。

この小説「さよならをするために」は、恋愛で傷ついた経験のある人、新しい一歩を踏み出したいと思っている人、そして、誰かの心に寄り添う物語を求めている人に、ぜひ読んでほしい一冊です。きっと、あなたの心にも温かな何かが残るはずです。

読み終えた後、ふと自分の過去の「さよなら」を思い出し、あの時の感情が今の自分を作っている一部なのだと、改めて感じさせられました。そして、これからも訪れるであろう様々な別れに対して、少しだけ強く、そして優しく向き合えるような気がします。

唯川恵さんの初期の代表作と言われるこの小説「さよならをするために」ですが、描かれている感情や人間関係の複雑さは、時代を超えて多くの読者の心に響き続ける普遍性を持っていると感じます。

切なくも美しい五つの「さよなら」の物語は、私たちに、別れの意味と、そこから始まる未来について、深く考えさせてくれるでしょう。

まとめ

小説「さよならをするために」は、五人の女性たちが経験する様々な「さよなら」の形と、それに伴う心の再生を描いた珠玉の短編集です。それぞれの物語は独立していながらも、「終わりと始まり」という共通のテーマで緩やかに結ばれており、読者に深い感動と共感を与えてくれます。

登場人物たちは、恋の痛みを抱えながらも、決してただ悲しみに暮れるだけではありません。傷つき、迷いながらも、自分自身と向き合い、新たな一歩を踏み出そうとします。その姿は、読んでいて胸が熱くなると同時に、そっと背中を押してくれるような温かさがあります。1990年代という時代背景が、物語に独特の空気感と切なさを添えているのも魅力の一つです。

唯川恵さんならではの繊細な筆致で描かれる女性たちの内面描写は秀逸で、喜びや悲しみ、怒りといった感情が、まるで自分のことのようにリアルに伝わってきます。男性登場人物の描き方も、主人公たちの成長を促すための重要な要素として機能しており、物語に深みを与えています。

この小説「さよならをするために」は、失恋の痛みを乗り越えたい人、人間関係に悩んでいる人、そして何よりも、心に響く物語を求めているすべての人におすすめしたい作品です。読み終えた後には、きっと心が少し軽くなり、明日へ向かう小さな勇気をもらえることでしょう。