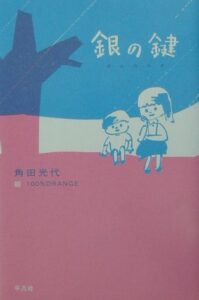

小説「銀の鍵」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんが2003年に発表された、まるで一編の掌編映画のような、あるいは美しい絵本のような趣を持つ作品ですね。100%ORANGEさんの挿絵も、その独特の世界観を優しく彩っています。

小説「銀の鍵」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんが2003年に発表された、まるで一編の掌編映画のような、あるいは美しい絵本のような趣を持つ作品ですね。100%ORANGEさんの挿絵も、その独特の世界観を優しく彩っています。

物語は、記憶を失くした「わたし」が、言葉も通じない異国の地で目覚めるところから始まります。自分が誰なのか、どこから来たのか、何も思い出せない。持っているのは、わずかな所持品と、そっけない銀色の鍵だけ。そんな心細い状況で、彼女は出会う人々の思いがけない優しさに触れていきます。

この記事では、まず「銀の鍵」がどのような物語なのか、その筋道を詳しくお伝えします。核心に触れる部分もありますので、まだ知りたくない方はご注意くださいね。そして後半では、この物語を読んで私が感じたこと、考えたことを、少し長くなりますが、心を込めて綴っていきたいと思います。

アキ・カウリスマキ監督の映画『過去のない男』の「感想文」として書かれたという本作。その背景を知ると、また違った味わい深さがあります。過去を失った主人公が見つける、ささやかだけれど確かな希望の光。そんな物語の魅力に、一緒に迫っていけたら嬉しいです。

小説「銀の鍵」のあらすじ

物語の始まりは、見知らぬ国の、見知らぬ広場です。ふと気がつくと、「わたし」はコンクリートの塀に腰かけていました。自分が誰で、何歳で、どんな仕事をしているのか、全く思い出せません。周りの人々が話す言葉も理解できず、自分が異国にいることだけは分かりました。ポケットを探ると、煙草、赤いライター、書きかけのメモ、封の開いていないティッシュ、文字が印刷された紙切れ、そして一つの銀色の鍵が出てきます。自分を知る手がかりは、本当にこれだけでした。

お腹が空き、匂いに誘われて入った食堂では、言葉が通じないながらも身振り手振りで注文します。お金がないことに気づきますが、店主は煙草一本を受け取り、温かい食事をたっぷりとご馳走してくれました。「またおいで」という優しい言葉に送られ、店を出ます。持っていた紙切れが列車の切符かもしれないと考えた「わたし」は、若い女性たちに見せてみます。すると、彼女たちは親切にも腕を取り、駅まで連れて行ってくれたのです。

電車に乗り込むと、向かいに座った親子が話しかけてきます。言葉は分かりませんが、その温かさに触れ、思わず涙がこぼれてしまいました。その親子は、行く当てのない「わたし」を自分たちの家に泊めてくれることになります。質素ながらも温かい家庭で、束の間の安らぎを得ます。そこでの暮らしの中で、少しずつ「わたし」は感情というものを取り戻していきます。楽しいと感じたり、悲しいと感じたり。記憶はなくても、心は確かに動いていることを実感するのです。

ある日、「わたし」は街で偶然、以前食堂で出会った店主と再会します。彼は「わたし」を覚えていて、再び店に招き入れてくれました。そこで働く少年とも親しくなり、一緒にお祭りに行く約束をします。お祭りでは、楽しい時間を過ごしますが、ふとした瞬間に、自分が何者でもないという不安がよぎります。持っている銀の鍵は、もしかしたら自分が帰るべき場所、思い出すべき過去への扉を開けるものなのかもしれません。

しかし、異国での温かい人々との出会いを通して、「わたし」の心境は変化していきます。親切にしてくれる人々は、見返りを何も期待しません。ただ、そこにいる「わたし」を受け入れてくれるのです。彼らの優しさに触れるうちに、「わたし」は過去を思い出すことよりも、今ここで感じている温かさ、そしてこれから始まるかもしれない未来の方に目を向け始めます。

物語の終わり、「わたし」は一つの決意をします。持っていた銀の鍵を、遠くへ投げ捨てるのです。それは、過去への扉を閉ざし、記憶のない自分を、この新しい場所で生きていくと決めた証でした。鍵を手放した「わたし」の目の前には、未知の、しかし希望に満ちた未来が広がっているように感じられるのでした。この物語は、フィンランドの映画監督アキ・カウリスマキの『過去のない男』に触発されて書かれたと、角田光代さん自身が後書きで語っています。

小説「銀の鍵」の長文感想(ネタバレあり)

角田光代さんの『銀の鍵』を読み終えたとき、胸の中にじんわりと温かいものが広がっていくのを感じました。まるで、冬の日に陽だまりを見つけたような、ささやかだけれど確かな安らぎと希望を与えてくれる物語ですね。100%ORANGEさんの描く、どこかノスタルジックで愛らしい挿絵も相まって、大人のための上質な絵本を読んでいるような、そんな気持ちになりました。

物語の核となるのは、「記憶喪失」という設定です。主人公の「わたし」は、名前も、年齢も、職業も、自分がどこから来てどこへ行こうとしていたのかも、何もかも忘れてしまいます。これは非常に過酷な状況のはずですが、物語全体を覆う空気は、不思議と絶望的ではありません。むしろ、過去という重荷から解放され、全く新しい自分として世界と向き合う、ある種の「自由」さえ感じさせるのです。

私たちは普段、過去の経験や記憶の積み重ねによって「自分」という存在を認識しています。でも、もしそれが全て消えてしまったら?「わたし」は、まさにその状態に置かれます。最初は戸惑い、不安を感じますが、言葉も通じない異国の地で出会う人々の、見返りを求めない純粋な優しさに触れることで、少しずつ変化していきます。食堂の店主、駅まで連れて行ってくれた女性たち、家に泊めてくれた親子。彼らは「わたし」が何者であるかを知ろうとはせず、ただ困っている人として自然に手を差し伸べます。

この「見返りを求めない優しさ」というのが、この物語の大きなテーマの一つだと感じました。現代社会では、何かと損得勘定が先に立ってしまいがちですが、この物語に登場する人々は、ただ「そこにいる」というだけで他者を受け入れ、助けようとします。それは、人間が本来持っているはずの温かさ、根源的な繋がりを思い出させてくれるようです。「わたし」は、彼らの親切を通して、記憶がなくても「感情」は失われていないこと、そして「人との繋がり」の中に確かな温もりがあることを再発見していきます。

特に印象的だったのは、親子に家に泊めてもらい、温かい夕食をご馳走になる場面です。食卓を囲む家族の団欒。言葉は通じなくても、そこに流れる空気は温かく、「わたし」は理由もなく涙を流します。それは、孤独や不安から解放された安堵の涙であり、同時に、自分が失ってしまったかもしれない「何か」への郷愁の涙でもあったのかもしれません。記憶を失っても、温かいもの、優しいものに触れたときに心が動くという、人間としての本質的な部分が描かれているように思えました。

そして、「銀の鍵」です。ポケットの中にあったこの鍵は、物語を通して「わたし」にとって唯一、過去と繋がる可能性を持つアイテムとして存在感を放ちます。この鍵は何の鍵なのか? どこかの家の鍵? それとも、何か大切なものを保管した箱の鍵? 読者も「わたし」と一緒に、その謎に思いを巡らせます。鍵は、失われた記憶、帰るべき場所の象徴として、「わたし」の心に引っかかり続けます。過去を思い出せば、自分が何者であるか分かり、安心できるかもしれない。でも、思い出した過去が、必ずしも幸せなものとは限りません。

物語の終盤、「わたし」はこの銀の鍵を投げ捨てます。これは非常に象徴的な行為ですね。過去への未練や執着を断ち切り、記憶のない「今の自分」として、この新しい場所で生きていくことを選んだ瞬間です。それは、過去からの逃避ではなく、未来への能動的な選択と言えるでしょう。鍵が象徴していた「帰るべき場所」は、もはや過去の中にあるのではなく、「これから出会う人々」「これから向かう場所」そのものなのだと、「わたし」は気づいたのかもしれません。

角田光代さんはあとがきで、この作品をアキ・カウリスマキ監督の映画『過去のない男』の「感想文」だと述べています。私はこの映画を観たことがなかったのですが、『銀の鍵』を読んで、ぜひ観てみたいと思いました。『過去のない男』もまた、記憶を失った男がヘルシンキの片隅で、社会の底辺に生きる人々の優しさに触れながら再生していく物語だそうです。カウリスマキ監督の作品は、しばしば社会から見捨てられたような「敗者」を描きながらも、その中に人間の尊厳やささやかな希望を見出す視線が特徴的だと聞きます。

『銀の鍵』にも、その精神が通底しているように感じられます。記憶を失い、社会的な属性を全て剥ぎ取られた「わたし」は、ある意味で究極の「弱者」です。しかし、そんな彼女が、同じように決して裕福ではないであろう人々の善意によって支えられ、生きる力を取り戻していく。そこには、肩書きや財産といった表面的なものではなく、人間そのものの価値を肯定する温かい眼差しがあります。角田さんは、映画から受け取った感動やメッセージを、自身のフィルターを通して、この優しい物語として昇華させたのではないでしょうか。

また、舞台が「言葉の通じない異国」であることも重要な要素です。言葉が通じないからこそ、身振り手振りや表情、そして何よりも「心」でコミュニケーションを取ろうとします。食堂の店主とのジャッキー・チェンの真似を通したやり取りは、微笑ましくも、言葉を超えた繋がりの可能性を示唆しています。言葉が通じない不便さや不安がある一方で、言葉に頼らないからこそ見えてくる、より本質的な人間のやり取りがそこにはありました。

角田光代さんの文章は、淡々としていながらも、情景や心情を鮮やかに描き出します。特に、「わたし」の不安や、ふとした瞬間に感じる喜び、そして温かい人々との交流の中で生まれる心の揺れ動きが、繊細な筆致で丁寧に描かれていて、読んでいるこちらも「わたし」の隣にいるような気持ちにさせられます。派手な出来事が起こるわけではありませんが、日常の中のささやかな出来事、人々の何気ない優しさが、どれほど人の心を救うかということを、静かに、しかし力強く伝えてくれます。

この物語を読んで、「もし自分が記憶を全て失ったら、何が残るのだろう?」と考えずにはいられませんでした。知識や経験、人間関係といった、これまで築き上げてきたものは消えてしまうかもしれない。それでも、優しさや温かさに触れたときに感動する心、美味しいものを食べて幸せを感じる気持ち、美しい景色を見て心が洗われる感覚。そういった、人間としての根源的な部分は、きっと残るのではないか。そして、それさえあれば、人はまた新しい一歩を踏み出せるのではないか。そんな希望を感じさせてくれました。

『銀の鍵』は、過去に囚われている人、現状に息苦しさを感じている人、あるいは просто 人の優しさに触れたいと思っている人に、そっと寄り添ってくれるような物語です。記憶を失った「わたし」が、銀の鍵を手放し、開かれた未来へと歩み出すラストシーンは、とても清々しく、読者の心にも新しい風を吹き込んでくれるような気がします。「これから出会うすべての人がわたしを待っていてくれる」という確信は、決して根拠のない楽観主義ではなく、異国での体験を通して彼女が確かに掴んだ、ささやかだけれど力強い希望なのです。

この物語は、私たちに問いかけます。過去とは何か、自分を形作っているものは何か、そして、本当に大切なものは何か、と。答えは一つではないでしょう。でも、「わたし」が銀の鍵を投げ捨てたように、時には過去を手放し、未知の未来に踏み出す勇気も必要なのかもしれません。そして、その先には、思いがけない優しさや、新しい出会いが待っているかもしれない。そんな風に思わせてくれる、静かで、深く、そして限りなく優しい物語でした。

まとめ

この記事では、角田光代さんの小説『銀の鍵』について、詳しいあらすじと、ネタバレを含む長文の感想をお届けしました。記憶を失くした主人公「わたし」が、言葉の通じない異国の地で、人々の温かい心に触れながら、過去を手放し未来へと歩み出す姿を描いた物語です。

物語の筋道を追いながら、「わたし」がどのようにして絶望的な状況から希望を見出していくのか、そして象徴的な「銀の鍵」が持つ意味について触れてきました。食堂の店主や家に泊めてくれた親子など、登場人物たちの見返りを求めない優しさが、主人公だけでなく、読者の心にも深く染み渡ります。

また、感想の部分では、この物語が持つ絵本のような雰囲気や、記憶喪失という設定がもたらす意味、そしてアキ・カウリスマキ監督の映画『過去のない男』との関連性などについて、私なりの考察を交えながら詳しく述べさせていただきました。過去に縛られず、今ここにある繋がりや未来の可能性に目を向けることの大切さを教えてくれる作品だと感じています。

『銀の鍵』は、短い物語の中に、人生における大切な気づきや、人間の根源的な優しさが詰まった、珠玉の一編です。もし、日常に少し疲れたり、心がささくれ立っていると感じたりした時に手に取れば、きっと温かい気持ちになれるはずです。映画『過去のない男』と合わせて触れることで、さらに深い味わいを感じられるかもしれませんね。