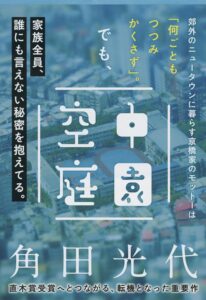

小説「空中庭園」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんが描く、一見理想的に見える家族の物語ですが、その内側には多くの秘密が渦巻いています。郊外のマンションで暮らす京橋家は、「何ごともつつみかくさず」をモットーにしていますが、果たしてその実態はどうなのでしょうか。

小説「空中庭園」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんが描く、一見理想的に見える家族の物語ですが、その内側には多くの秘密が渦巻いています。郊外のマンションで暮らす京橋家は、「何ごともつつみかくさず」をモットーにしていますが、果たしてその実態はどうなのでしょうか。

物語は、家族それぞれの視点から語られ、少しずつその秘密が明らかになっていきます。夫の貴史、妻の絵里子、高校生の長女マナ、中学生の長男コウ。彼らが抱える、あるいは見て見ぬふりをする問題は、現代社会に生きる私たちにとっても決して他人事ではないかもしれません。理想の家族像と現実のギャップ、コミュニケーションの難しさ、そして個人の内に秘めた思い。

この記事では、まず「空中庭園」の物語の概要を、結末に触れる部分も含めて詳しくお伝えします。そして、その後には、各登場人物の心情や物語が問いかけるテーマについて、深く掘り下げた読み解きを記していきます。ネタバレを避けたい方はご注意ください。

読み進めていただくことで、「空中庭園」という作品が持つ独特な空気感や、登場人物たちの心の機微、そして家族というものの複雑さを感じ取っていただけるはずです。角田光代さんの描く、リアルで時に痛みを伴う家族の肖像を、一緒に紐解いていきましょう。

小説「空中庭園」のあらすじ

舞台は、地方都市の分譲マンション「グランドアーバンメゾン」。ここに暮らす京橋家は、父・貴史、母・絵里子、高校1年生の娘・マナ、中学3年生の息子・コウの4人家族です。「何ごともつつみかくさず、すべてを分かち合おう」という家族間のルールのもと、一見するとオープンで理想的な家庭を築いているように見えます。絵里子はこのルールを特に重視し、家庭を守ることに情熱を注いでいました。

しかし、その裏では、家族それぞれが秘密を抱えています。長女のマナは、自分が両親がラブホテルで結ばれた結果生まれたと聞き、複雑な感情を抱いています。ボーイフレンドとの関係もぎくしゃくし、孤独を感じる中で、ある日、パート先から遅く帰る母・絵里子の後をつけ、浮気を疑いますが、それは勘違いでした。しかし、その出来事をきっかけに、マナは衝動的に見知らぬ男性と関係を持ってしまいます。

父の貴史は、大学時代に絵里子を妊娠させたことから結婚し、以来、転職を繰り返し、経済的にも不安定な生活を送っています。妻との関係は冷え切り、会話もほとんどありません。彼は複数の女性と不倫関係にあり、特にデザイン会社に勤める若い女性「ミーナ」に夢中です。ある日、貴史が家に帰ると、なんとミーナが息子のコウの新しい家庭教師として紹介され、平静を装いながら食卓を囲むことになります。

母の絵里子は、実母との間に確執を抱え、その反動から「理想の家族」を作ることに固執しています。彼女にもまた、家族には言えない大きな秘密がありました。それは、貴史が自分の過失で妊娠したと思い込んでいる長女マナの妊娠が、実は15歳の頃から基礎体温をつけ、計画していたものだったということです。絵里子は、ベランダで植物を育て「空中庭園」を作ることに没頭していきますが、それは現実逃避のようにも見えます。

中学3年生の長男コウは、どこか達観したような少年です。同じマンションに住む一つ年上の少女ミソノと、誰にも言えない秘密の関係を築いています。家族の歪みを冷静に見つめ、「逆オートロック」のようだと評します。一見オープンに見えて、核心部分は決して見せない家族。彼は、家庭教師として家に出入りする父の愛人ミーナの存在にも薄々気づいているようです。

物語の終盤、絵里子の母・さと子が甲状腺がんで入院します。お見舞いに集まった京橋家と親戚たち。そこで絵里子は、兄から、自分が思っていたのとは違う母の姿、娘や孫たちを深く愛しているという事実を知らされます。病室からの帰り道、バスに乗り合わせた京橋家の4人。それぞれが窓の外を見つめ、心の中に様々な思いを抱えています。家族の秘密は暴かれたわけでも、解決したわけでもありません。ただ、それぞれが抱える秘密と共に、日常へと帰っていくのでした。

小説「空中庭園」の長文感想(ネタバレあり)

角田光代さんの作品を読むと、いつも日常に潜む人間の心の機微や、関係性の歪みのようなものを鋭く描き出していると感じます。「空中庭園」もまた、その筆致がいかんなく発揮された作品でした。「何ごともつつみかくさず」というモットーを掲げる家族が、実はそれぞれに大きな秘密を抱えている。この設定自体が、すでに皮肉であり、物語の不穏な空気を醸し出しています。

物語は、京橋家の4人と、母方の祖母さと子、そして父・貴史の愛人ミーナ、合計6人の視点から語られます。この多角的な視点によって、一つの出来事が異なる人物には全く違う意味合いを持って映ることが巧みに描かれ、読者は家族という閉鎖的な空間の中で起こるすれ違いや誤解を目の当たりにします。誰か一人の視点だけでは見えてこない、家族の複雑な全体像が浮かび上がってくるのです。

まず長女のマナ。彼女の章「ラブリー・ホーム」では、16歳という多感な時期の少女が抱える性の悩みや、親との関係、友人関係の難しさが描かれます。自分がラブホテルでできた子だと知らされ、ボーイフレンドとの関係に悩み、衝動的な行動に出てしまう。彼女の行動は危うく、読んでいてハラハラさせられますが、それは彼女なりの必死の「格闘」のようにも見えます。現状を変えたい、自分を変えたいというもがきが伝わってきて、痛々しくも共感を覚える部分がありました。

次に父の貴史。彼の章「チョロQ」は、正直読んでいて最も苛立ちを覚えたかもしれません。優柔不断で、その場しのぎの言動を繰り返し、複数の不倫相手を持ちながら、家庭では良き父親を演じようとする。妻の絵里子とのコミュニケーションは完全に破綻しており、娘のマナのことすら他人事のように感じている節があります。彼にとって家族とは何なのか、愛人とは何なのか。彼自身、深く考えていないのかもしれません。愛人のミーナが息子の家庭教師になるという衝撃的な展開にも、彼は状況に流されるだけ。彼の軽薄さ、無責任さは、読んでいて溜息が出ました。

そして、この物語の中心人物とも言える母の絵里子。彼女の章「空中庭園」では、理想の家族を築こうとする彼女の執念と、その根底にある実母への確執、そして誰にも言えない秘密が明かされます。彼女が「何ごともつつみかくさず」というルールに固執するのは、自身の母親との間に壁があったことへの反動なのでしょう。しかし、その理想を追求するあまり、彼女自身が家族に対して大きな嘘をついているという矛盾。計画的な妊娠という秘密は、彼女の抱える闇の深さを感じさせます。ベランダに作る「空中庭園」は、彼女にとって唯一の聖域であり、現実から逃避する場所なのかもしれません。彼女が作る料理の描写は細やかで、そこに彼女の家族への愛情(あるいは執着)が見える気がしました。

絵里子の母、さと子の章「キルト」では、また違った家族の側面が見えてきます。娘の絵里子との関係はぎくしゃくしていますが、さと子なりの愛情があることも示唆されます。思い込みが激しいところは母娘で似ているのかもしれませんが、さと子には絵里子にはない逞しさや行動力も感じられます。終盤で病気が発覚しますが、彼女の存在が、図らずも京橋家にある種の転機をもたらすきっかけになるのかもしれません。

貴史の愛人、ミーナの視点「鍵つきドア」は、外部から京橋家を見た時の異様さを際立たせます。彼女自身も複雑な過去を抱えていますが、それでも京橋家の「学芸会じみた」幸福の演技には違和感を覚えます。彼女にとって、嘘で塗り固められた平和よりも、修羅場の方がまだましだったのかもしれません。ミーナの存在は、京橋家の歪みを映し出す鏡のような役割を果たしていると言えるでしょう。

最後に、長男のコウ。彼の章「光の、闇の」は、物語の締めくくりとして重要な役割を担っています。彼は家族の中で最も冷静で、達観しているように見えます。家族を「逆オートロック」と評する彼の言葉は、この物語の本質を突いています。一見開放的に見えて、一番奥にある核心部分は決して見せない、見られたくない。コウは、秘密の友人ミソノとの交流や、ミーナとの関わりを通して、家族や自分自身について何かを掴みかけているようです。彼の視点は、かすかな希望を感じさせますが、それが確かなものかは分かりません。

物語の終盤、さと子の病室で家族や親戚が集まる場面は印象的です。そこで絵里子は、兄から聞かされる母の意外な一面に衝撃を受けます。自分が思っていた母親像と、現実の母親との間に大きな隔たりがあったことに気づかされるのです。この気づきが、絵里子の中で何らかの変化をもたらすのかもしれません。

しかし、物語は明確な解決を迎えるわけではありません。バスに乗り、それぞれが窓の外を見つめるラストシーン。彼らは秘密を抱えたまま、また日常へと戻っていきます。崩壊寸前だった家族が、完全に壊れることも、劇的に再生することもなく、ただ続いていく。この曖昧な結末こそが、角田光代さんの描くリアリティなのかもしれません。

「空中庭園」というタイトルは、何を象徴しているのでしょうか。マンションのベランダに作られた、土に根差さない、脆く儚い庭。それは、絵里子が必死に築き上げようとした、しかしどこか現実離れした、見せかけの理想の家族そのものなのかもしれません。あるいは、都会のマンションという閉鎖的な空間で、それぞれが孤立しながらも寄り集まって生きる現代人の姿を象徴しているのかもしれません。

この作品を読んで、「家族とは何か」「幸せとは何か」という問いを改めて考えさせられました。京橋家のように、秘密や嘘を抱えながらも、家族という形を維持しようとすることは、果たして不毛なのでしょうか。それとも、それこそが人間らしい営みなのでしょうか。答えは簡単には出ません。

角田さんの描く登場人物たちは、決して完璧ではなく、むしろ欠点だらけです。しかし、その弱さやずるさ、矛盾こそが、人間という存在のリアルな姿なのかもしれません。私たちは皆、多かれ少なかれ、他者には見せない秘密や、自分でも折り合いをつけられない感情を抱えて生きているのではないでしょうか。

「空中庭園」は、読む人によって様々な解釈ができる、奥行きの深い作品だと感じました。家族の関係性に悩んだり、息苦しさを感じたりしたことのある人にとっては、特に心に響くものがあるはずです。読後、すぐには言葉にならないような、重く、けれどどこか考えさせられる余韻が残りました。それは、決して心地よいものではないかもしれませんが、現代社会と、そこに生きる私たち自身の姿を映し出しているからなのかもしれません。

まとめ

角田光代さんの小説「空中庭園」は、一見すると理想的な「何ごともつつみかくさず」をモットーとする京橋家を通して、家族という関係性の内側に潜む秘密や嘘、そして個々の孤独を描き出した作品です。物語の概要として、父の不倫、母の計画的な妊娠という過去、娘の性の悩みと衝動的な行動、息子の達観した視点などが、それぞれの人物の目線から語られ、家族の歪みが徐々に明らかになっていく様子をお伝えしました。

作品を深く読み解くと、登場人物それぞれが抱える問題は、現代社会に生きる私たちが直面しうる普遍的なテーマと繋がっていることが分かります。コミュニケーション不全、理想と現実のギャップ、見せかけの幸福、個人の内に秘めた暗い部分。これらが、郊外のマンションという閉鎖的な舞台設定と相まって、独特の息苦しさや不穏さを醸し出しています。

結末に触れる部分もありましたが、この物語は明確な解決や救いを提供するわけではありません。秘密を抱えたまま、家族は日常へと帰っていきます。しかし、その曖昧さの中にこそ、角田光代さんが描こうとした家族の、そして人間のリアルな姿があるのかもしれません。「空中庭園」というタイトルが象徴するように、脆く、儚く、けれど確かにそこにある関係性について、深く考えさせられる読書体験でした。

この記事では、「空中庭園」の物語の筋道から、結末を含む詳細な部分、そして各登場人物やテーマに対する深い考察まで、多角的に作品の魅力と核心に迫ることを試みました。家族というものについて、改めて思いを巡らせるきっかけとなる一冊だと思います。