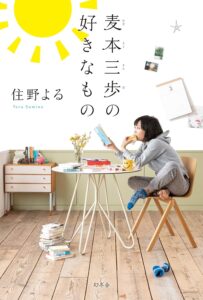

小説「麦本三歩の好きなもの」のあらすじを物語の結末まで含めて紹介します。長文の読み応えについても書いていますのでどうぞ。この物語は、日常の中にきらめくささやかな幸せを見つけるのが得意な、一人の女性のお話です。

小説「麦本三歩の好きなもの」のあらすじを物語の結末まで含めて紹介します。長文の読み応えについても書いていますのでどうぞ。この物語は、日常の中にきらめくささやかな幸せを見つけるのが得意な、一人の女性のお話です。

住野よるさんといえば、緻密な設定と心揺さぶるストーリー展開で知られていますが、この「麦本三歩の好きなもの」は少し趣が異なります。まるでエッセイのような、あるいはコマ割りのマンガを読んでいるかのような、軽やかで心地よいテンポで物語が進んでいきます。

主人公の麦本三歩(むぎもと さんぽ)は、大学図書館で働く社会人になったばかりの女性。少しおっちょこちょいで、周りをハラハラさせることもありますが、不思議と憎めない、愛すべきキャラクターです。彼女の目を通して描かれる世界は、特別な事件が起こるわけではないけれど、温かくて優しい空気に満ちています。

この記事では、そんな「麦本三歩の好きなもの」の物語の詳しい流れ、登場人物たちのこと、そして私がこの作品を読んで感じたことなどを、物語の核心にも触れながらたっぷりとお伝えしていきますね。三歩の魅力と、彼女が愛する日常の世界を、一緒に覗いてみませんか。

小説「麦本三歩の好きなもの」のあらすじ

物語の中心にいるのは、麦本三歩という二十代の女性です。彼女は大学の図書館で司書として働いています。お世辞にも器用とは言えず、仕事では失敗も多く、先輩に注意されることもしばしば。でも、三歩はそんな毎日を悲観したりはしません。なぜなら、彼女の世界は「好きなもの」でいっぱいだからです。

美味しい食べ物、気持ちの良い散歩、そしてもちろん本。ちょっと落ち込むことがあっても、大好きなものに触れれば、すぐに元気を取り戻せるのです。特に、帰り道に食べる鮭おにぎりや、ふかふかのチーズ蒸しパンは、彼女にとって最高のご褒美。嫌なことも忘れさせてくれる魔法のようです。

三歩は、「無意味に散歩できる人こそが価値のある人間である」という誰かの言葉を大切にしています。効率や生産性が重視されがちな世の中ですが、彼女は一見無意味に見えるような時間や物事を丁寧に味わうことを知っています。だからこそ、何気ない日常の中にもたくさんの喜びや発見を見つけられるのでしょう。

図書館では、様々な出来事が起こります。ある時は、本を探す女子高生との交流を通じて、人が本を読む理由について考えさせられたり。またある時は、停電で真っ暗な地下書庫に閉じ込められてしまい、心細い思いをしながらも、子供の頃の記憶を頼りに暗闇と和解しようと試みます。ちょっとしたハプニングも、三歩にとっては日常を彩るスパイスなのかもしれません。

休日は一人で過ごすことが多い三歩。お気に入りのラーメン屋さんに行ったり、たい焼きを買って帰ったり。家でラジオを聴きながら過ごす時間は、彼女にとって至福のひとときです。以前付き合っていた人のことを思い出さなくなった自分に気づき、心の重荷が取れたような解放感を味わう場面も描かれます。

物語は、三歩を取り巻く人々との関係性にも焦点を当てます。いつも穏やかで優しい先輩、厳しくも実は面倒見の良い怖い先輩、少し掴みどころのないおかしな先輩。そして、大学時代からの気心の知れた友人たち。彼らとの交流を通して、三歩は少しずつ成長し、人との関わり方を学んでいきます。彼女の日常は、決してドラマティックではないけれど、温かな人間関係と、たくさんの「好き」に支えられているのです。

小説「麦本三歩の好きなもの」の長文感想(ネタバレあり)

さて、ここからは「麦本三歩の好きなもの」を読んで私が感じたこと、考えたことを、物語の核心部分にも触れながら、少し詳しくお話ししたいと思います。

まず、何と言ってもこの物語の魅力は、主人公である麦本三歩という人物そのものにあると感じます。彼女は、いわゆる「できる人」ではありません。仕事ではミスが多く、周りに迷惑をかけてしまうことも少なくない。ぼうっとしていたり、おっちょこちょいだったり。客観的に見れば、少し頼りなく、危なっかしく見えるかもしれません。

参考にした文章にもありましたが、彼女の性格設定は「少女マンガの王道」に近いものがあります。少しドジで、でも妙に前向きで、なぜか周りの人に助けられ、愛されている。そして、自分自身でも自分の至らなさを自覚している。現実世界で、もし自分の同僚が三歩のようにミスを繰り返したら、正直なところ、少し距離を置いてしまうかもしれません。

しかし、物語の主人公として描かれる三歩は、読んでいて全く嫌な感じがしないのです。むしろ、その不器用さや一生懸命さが、たまらなく愛おしく感じられます。それはきっと、彼女が決して他人のせいにしたり、ふてくされたりせず、自分なりに状況を受け止め、前を向こうとする姿勢を持っているからでしょう。そして何より、彼女が自分の「好き」という気持ちにとても正直だからだと思います。

三歩の「好き」は、とても具体的で、ささやかです。チーズ蒸しパン、鮭おにぎり、たい焼き、散歩、図書館の朝の空気、昼食を選ぶ時間、コンビニのプリン…。誰にでもあるような、日常の中の小さな喜び。彼女はそれらを一つ一つ丁寧に見つけ出し、味わい、自分のエネルギーに変えていきます。向上心を持って何か大きな目標を達成しようとするのとは違うけれど、自分の心が喜ぶことを大切にして日々を生きていく。その姿は、ある意味でとても豊かで、羨ましくもあります。

ただ、正直に言うと、私自身が三歩の考え方や感じ方の全てに共感できたわけではありません。例えば、体調が悪いわけでもないのに仕事をずる休みしてしまうエピソード。もちろん、誰にだってそういう気持ちになることはあるでしょう。でも、それを実行に移してしまう三歩の行動には、少しだけ「うーん」と思ってしまう部分もありました。もっと大胆に休むならまだしも、どこか中途半端な感じがしてしまったのです。これは、私自身の価値観が、どこかで「真面目さ」や「責任感」といったものに縛られているからかもしれません。

それでも、三歩というキャラクターが持つ、独特の存在感には強く惹かれました。彼女は、読者が完全に感情移入して一体化するタイプの主人公というよりは、少し離れた場所から「ああ、三歩さん、今日も頑張ってるなあ」「そんなことで喜べるなんて、素敵だなあ」と、温かく見守りたくなるような存在です。この絶妙な距離感が、物語を客観的に楽しむことを可能にし、読後感を心地よいものにしているのかもしれません。

次に、この作品の作風について触れたいと思います。住野よるさんの他の作品、例えば「君の膵臓をたべたい」や「また、同じ夢を見ていた」などは、印象的な設定や、時に切なく、胸を締め付けられるようなストーリー展開が特徴的でした。しかし、「麦本三歩の好きなもの」は、そうした作品群とは一線を画す、穏やかで優しい雰囲気に満ちています。

大きな事件が起こるわけでもなく、劇的な恋愛模様が描かれるわけでもない。ただ、麦本三歩という一人の女性の、ありふれた日常が淡々と、しかし丁寧に描かれていきます。これは、小説という形式で表現するには、意外と難しいことなのではないでしょうか。読者の興味を引きつけ続けるためには、キャラクターの魅力や、日々の描写の中に何かしらの発見や共感を散りばめる必要があります。

その点において、この作品は見事に成功していると感じます。三歩のユニークなキャラクター造形はもちろんのこと、彼女を取り巻く人々との何気ない会話や、日常の風景描写が、とても生き生きとしていて魅力的です。まるで、良質な4コママンガを読んでいるかのような、軽快さと心地よさがあります。それでいて、決して薄っぺらくはなく、読者の心にじんわりと温かいものを残してくれるのです。

舞台となっている大学図書館という設定も、この物語の雰囲気にぴったり合っていると思いました。静かで、少しだけアカデミックな空気。本に囲まれた空間。そこで働く、少し不器用だけれど憎めない主人公。なんだか、色々なことが「ゆるされそう」な感じがしますよね。もし三歩が、もっと競争の激しい企業などで働いていたら、物語の雰囲気は全く違ったものになっていたかもしれません。

この物語には、住野よるさんらしい「切なさ」の要素が全くないわけではありません。例えば、三歩が大学時代の男友達から「最近まで死のうとしていた」と打ち明けられる場面。友人の苦しみを完全には理解できないながらも、三歩は彼に対して、とても誠実で、心に響く言葉を投げかけます。「どう変わってもいいよ。君がボロボロになって死んでしまったとしても、君を好きなままの私がいるから、安心して生きてほしい。」

この言葉は、単なる慰めや励ましを超えて、相手の存在そのものを肯定するような、深い優しさに満ちています。たとえ相手がどんな状況になろうとも、自分の「好き」という気持ちは変わらない。その確信が、相手に大きな安心感を与えるのかもしれません。この場面は、三歩の持つ正直さ、そして人間としての強さが表れていて、特に印象に残りました。

また、三歩が「怒り」の感情をうまく表現できないことに悩み、優しい先輩に相談するエピソードも興味深かったです。先輩は、無理に怒り方を教えようとするのではなく、市立図書館での子供への読み聞かせに三歩を連れて行きます。そして帰り道、先輩は「怒れない三歩を、そのままでいい」と肯定するのです。これは、必ずしも自分の感情をストレートに表現することだけが正解ではない、というメッセージのようにも受け取れました。人にはそれぞれ、感情との向き合い方がある。それを優しく受け止めてくれる存在がいるというのは、とても心強いことですよね。

このように、「麦本三歩の好きなもの」は、派手さはないけれど、日常の中に潜む様々な感情や、人との関わり合いの機微を丁寧にすくい上げています。三歩が実践する「好きなもので一日をつないでいく」という考え方も、とても素敵だと思いました。朝起きて食べるチーズ蒸しパン、通勤時に履くお気に入りのスニーカー、昼食を選ぶワクワク感、帰り道のプリン…。一つ一つの「好き」がバトンのように次の「好き」へと繋がり、一日全体を愛おしいものにしていく。これは、忙しい毎日の中で私たちが忘れがちな、大切な視点かもしれません。

この物語を読み終えて、改めて感じたのは、「日常を丁寧に生きること」の価値です。特別な出来事がなくても、自分の周りにある小さな「好き」を見つけ、それを大切にすることで、毎日はもっと豊かで、輝きのあるものになる。三歩の生き方は、私たちにそんなシンプルな真実を思い出させてくれます。悩みや落ち込むことがあっても、彼女のようにしなやかに受け止め、また前を向く。そんな風に生きられたら、素敵ですよね。

タイトルに「第一集」とあるように、この物語には続きがあります。三歩の日常がこれからも続いていくのだと思うと、なんだか嬉しくなります。彼女がこれからどんな「好き」を見つけ、どんな人々と出会い、どんな風に日々を重ねていくのか。想像するだけで、心が温かくなるような気がします。住野よるさんが描く、この新しい世界観が、今後どのように展開していくのか、とても楽しみです。

まとめ

住野よるさんの「麦本三歩の好きなもの」は、大学図書館で働く少し不器用な女性、麦本三歩の何気ない日常を描いた物語です。大きな事件や劇的な展開はありませんが、三歩が日々の生活の中で見つけるたくさんの「好きなもの」や、周囲の人々との温かな交流が、丁寧に、そして魅力的に描かれています。

この記事では、そんな「麦本三歩の好きなもの」の物語の詳しい流れ、結末に至るまでの展開、そして私がこの作品から受け取った感動や考えたことなどを、核心部分にも触れながらお伝えしてきました。三歩というキャラクターの愛すべき個性や、物語全体を包む優しい雰囲気が、少しでも伝わっていたら嬉しいです。

三歩の生き方は、私たちに日常の中に隠れている小さな喜びを見つけることの大切さや、たとえ悩みがあっても前向きに、しなやかに生きていくヒントを与えてくれます。彼女のように、自分の「好き」という気持ちに正直になり、それをエネルギーに変えていくことができたら、毎日がもっと楽しく、愛おしいものになるかもしれません。

派手さはないけれど、心にじんわりと温かいものが残る。そんな読書体験を求めている方や、住野よるさんの新たな一面に触れてみたい方、そして日々の生活に少し疲れてしまったなと感じている方に、ぜひ手に取ってみてほしい一冊です。続編も刊行されており、三歩の物語はこれからも続いていきます。