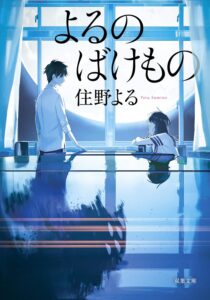

小説「よるのばけもの」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「よるのばけもの」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

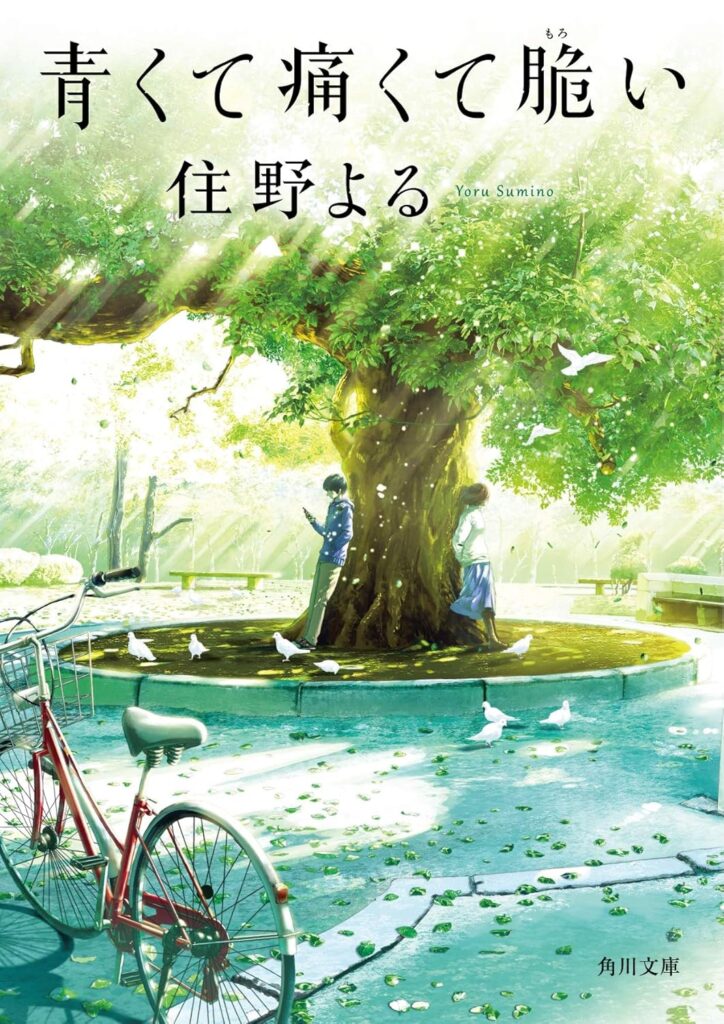

住野よるさんの作品といえば、『君の膵臓をたべたい』をはじめ、瑞々しい青春や切ない人間関係を描くイメージがあるかもしれません。しかし、この『よるのばけもの』は、そうしたイメージとは少し異なる、ダークで、それでいて深く心に刺さる物語なんです。

夜になると異形の姿に変身してしまう中学生の男の子と、クラスで孤立している女の子。二人が夜の学校で出会うことから、物語は静かに、けれど確実に動き出します。学校という閉鎖的な空間で繰り広げられる「普通」とは何か、「本当の自分」とは何か、という問いかけは、読んでいるこちらの胸にも重く響いてきます。

この記事では、そんな『よるのばけもの』の物語の筋道を追いながら、結末にも触れていきます。さらに、私個人の心に深く残った点や考えさせられたことなどを、ネタバレを気にせず、たっぷりと語らせていただこうと思います。未読の方はご注意くださいね。

小説「よるのばけもの」のあらすじ

物語の主人公は、中学三年生の安達(あだち)。クラスでは「あっちー」と呼ばれ、周囲に合わせて波風立てずに過ごすことを信条としています。しかし彼には秘密がありました。数週間前から、夜になると突然、目が八つ、足が六本、たくさんの尻尾を持つ、全身黒い粒のようなもので覆われた「ばけもの」に変身してしまうのです。朝になれば元の人間に戻りますが、化け物の間は眠る必要がなく、その力を持て余していました。

ある火曜日の夜、安達は忘れ物を取りに、化け物の姿で深夜の学校へ忍び込みます。誰もいないはずの教室で彼が見たのは、クラスメイトの矢野(やの)さつきでした。さつきは、独特な言葉の区切り方で話し、クラスでは浮いた存在で、いじめの対象になっています。驚く安達でしたが、さつきはすぐに目の前の化け物が安達であることを見抜きます。彼女は、安達の秘密を守る代わりに、自分が夜の学校にいる「夜休み」のことも秘密にしてほしい、と持ちかけます。

昼間の学校では、安達は周囲の目を気にして、いじめられているさつきを助けることができません。「矢野の自業自得だ」と自分に言い聞かせ、クラスの空気に染まるように努めます。しかし、夜、化け物の姿でさつきと過ごす「夜休み」の時間は、安達にとって次第に特別なものになっていきます。二人は学校を探検したり、他愛ない話をしたりする中で、少しずつ互いを理解し始めます。安達は化け物の能力で分身「シャドー」を作り、偵察に使うようにもなりました。

そんな中、クラスではさつきへのいじめが続き、さらにさつきに消しゴムを拾って渡してしまった井口(いぐち)までもが孤立し始めます。野球部の部室の窓が割られる、中川(なかがわ)の上履きがなくなるなどの事件も起こり、その犯人としてさつきが疑われますが、彼女は否定します。安達は昼間の自分の傍観者としての態度に罪悪感を覚えながらも、夜のさつきとの関係を深めていきます。さつきは、いじめられている辛さを見せず、むしろ楽しそうに振る舞うことがありましたが、それは怖い時に無理に笑う癖があるからだと安達は知ります。

ある夜、野球部の元田(もとだ)たちが化け物(安達)を捕まえようと学校に侵入し、安達は彼らと対峙することになります。なんとか撃退しますが、この出来事をきっかけに、安達は自分がクラスの「普通」からずれ、さつきに近づきすぎているのではないかと恐怖を感じ始めます。彼は一時、夜の学校から距離を置こうとしますが、能登(のと)先生への誕生日プレゼントをさつきが持っていた紙袋を踏みつけてしまった出来事を経て、再び彼女と向き合うことを決意します。

さつきは、昼の安達と夜の安達、どちらが本当なのかと問いかけます。彼女は、どんなにひどい仕打ちを受けても夜には自分を待っていてくれる安達を、特に夜の「本当の」安達を信じているようでした。安達は、昼間の自分も夜の自分も、どちらも自分なのだと苦悩します。そして、本当の「ばけもの」とは一体何なのかを自問自答するのです。ついに安達は、昼間の教室で、クラスメイトたちの前で、さつきに「おはよう」と声をかける決断をします。それは、クラスからの孤立を意味するかもしれない、大きな一歩でした。

小説「よるのばけもの」の長文感想(ネタバレあり)

この『よるのばけもの』という作品を読み終えた時、なんとも言えない重さと、わずかな光のようなものが心に残りました。住野よるさんの作品はいくつか読んできましたが、この物語が持つ独特の空気感、そしてテーマの深さには、特に強く引き込まれましたね。

まず、主人公の安達が夜になると「ばけもの」になる、という設定。これは単なるファンタジー的な仕掛けではなく、物語の核心に深く関わる象徴的な意味合いを持っていると感じました。昼間、クラスの空気を読み、周囲に合わせて「普通の生徒」を演じている安達。その抑圧された感情や、本当の自分を出せないストレスが、夜になると異形の姿として現れるのではないでしょうか。誰も見ていない夜の時間だけ、彼は本当の(あるいは別の)自分になれる。それはある種の解放かもしれませんが、同時に自分が自分でなくなるような、根源的な不安も伴っていたはずです。

昼の安達と夜の安達。そのギャップに苦しむ姿は、読んでいてとても胸が痛みました。「俺」と「僕」という一人称の使い分けも、その内面の分裂を巧みに表現していますよね。周りに合わせていれば傷つかないかもしれないけれど、そこには本当の自分はいない。でも、本当の自分を出せば、集団から排除されるかもしれない。このジレンマは、思春期特有のものかもしれませんが、大人になった私たちにもどこか身に覚えのある感覚ではないでしょうか。集団の中で浮かないように、無意識のうちに自分を偽ってしまう。そんな経験、誰にでもあると思うんです。

そして、矢野さつきというキャラクター。彼女の存在感は、この物語において非常に大きいですよね。吃音のような独特な話し方、そしてクラスでの孤立。彼女もまた、安達とは違う形で「普通」の枠からはみ出してしまった存在です。最初は、ただ可哀想な被害者という印象でしたが、物語が進むにつれて、彼女の内面の強さや、物事の本質を見抜くような鋭い視線に気づかされます。安達の正体をすぐに見抜いたのも、彼女が表面的なものではなく、もっと深い部分で人を見ているからなのでしょう。

特に印象的だったのが、さつきが「にんまりと笑う」癖。いじめられている時や怖い時に、彼女はそうやって笑うんです。それは、感情を押し殺し、自分を守るための歪んだ鎧のようにも見えました。楽しいから笑うのではなく、怖いから笑う。その痛々しさに、胸が締め付けられました。でも、夜、化け物の姿の安達といる時、彼女はその笑顔を見せなくなる。それは、夜の安達の前では、本当の感情を少しだけ出せている証拠なのかもしれません。安達が昼間の出来事を謝っても、「昼のことを夜に謝らないで」と言うさつき。昼と夜を明確に分けているようでいて、彼女はちゃんと昼の安達も夜の安達も同一人物として見ているんですよね。

物語の大きなテーマである「いじめ」。その描写は非常に生々しく、目を背けたくなるところもありました。無視、悪口、持ち物へのいたずら…。閉鎖的な学校という空間で、一度ターゲットにされると逃げ場がない状況。そして、そのいじめを止められない、あるいは加担してしまうクラスメイトたちの心理。特に安達のような「傍観者」の視点は、多くの読者が自分を重ね合わせやすいのではないでしょうか。「自分には関係ない」「下手に口出しして自分も標的になりたくない」という自己保身。それは決して褒められたものではないけれど、その弱さを完全に否定することも難しい。住野さんは、その人間の弱さや醜さを、実に巧みに描き出していると感じました。

いじめの構図は、さらに複雑な様相を呈していきます。さつきをかばった井口までもが排除され始める。いじめが次のターゲットへと伝染していく様子は、集団心理の恐ろしさをまざまざと見せつけます。井口がさつきのノートに落書きをしてしまう場面は、自分が生き残るために他者を犠牲にせざるを得ない状況に追い込まれた人間の、悲しい選択でした。

そして、緑川双葉という存在。彼女は、さつきがいじめられるきっかけとなった出来事の中心にいた人物ですが、実はさつきの元友達であり、陰でさつきをいじめた生徒に仕返しをしていた、という可能性が示唆されます。「喧嘩しちゃった元友達のために、勝手に仕返しをしてるバカなクラスメイト?」というさつきの言葉が、その関係性を物語っていますよね。表向きはおとなしく、誰に対しても「うん」としか言わない彼女が、見えないところで抱えていた友情や怒り、そして無力感。その複雑な心情を想像すると、また切なくなります。

この物語で、ある意味「ばけもの」以上に不気味な存在感を放っているのが、笠井というクラスメイトです。彼はクラスの中心人物でありながら、直接いじめに手を下すことはありません。しかし、巧みに情報を流したり、場の空気を操ったりして、状況を自分の面白いように動かしている節が見受けられます。「頭がよくて自分がどうすれば周りがどう動くかわかって遊んでる男の子?」というさつきの評や、「笠井くんは悪い子だよ」という緑川の言葉は、彼の本質を突いているのかもしれません。安達が化け物であることを、もしかしたら感づいていて、わざと怪物の話題を振っていたのではないか…そんな風に考えると、底知れない怖さを感じます。彼のような存在が、実は一番根深いいじめの構造を作り出しているのかもしれません。

安達とさつきにとって、夜の学校で過ごす「夜休み」は、昼間の現実から逃れられる唯一の聖域でした。誰もいない教室、音楽室、体育館。そこで交わされる会話は、ぎこちないながらも、確かな心の繋がりを生んでいきます。化け物の姿だからこそ、安達は普段言えないことを口にできたのかもしれません。そしてさつきも、化け物の姿の安達だからこそ、少しだけ心を許せたのかもしれません。この「夜休み」という設定が、二人の関係性を深める上で非常に重要な役割を果たしていました。

保健室の能登先生や警備員さんなど、大人の存在も描かれていますが、彼らがいじめの問題に積極的に介入する様子はあまり見られません。「夜休み」を黙認しているような描写もあり、それはある種の優しさなのかもしれませんが、根本的な解決には至らない。大人の無力さ、あるいは意図的な不介入のようなものも、この物語のリアリティを増しているように感じました。能登先生がさつきや緑川と親しく、状況を把握していた可能性は高いですが、それでも学校という組織の中でできることには限界があったのかもしれません。

そして、物語のクライマックス。安達が昼間の教室で、みんなの前でさつきに「おはよう」と声をかけるシーン。あれだけ悩み、葛藤し、恐怖を感じていた彼が、ついに一歩を踏み出す瞬間です。夜の化け物の姿ではなく、昼間の、クラスメイトとしての安達が、さつきに言葉をかける。それは、夜の自分も昼の自分も、どちらも「安達」なのだと受け入れた証であり、さつきという存在を肯定する行為でもありました。「やっと、会え、たね」というさつきの言葉には、安達の本当の姿(内面)にようやく出会えた、という喜びが込められているように感じられ、思わず涙ぐんでしまいました。

もちろん、この「おはよう」が全てを解決するわけではありません。安達はこれから、井口と同じようにクラスで孤立する可能性が高いでしょう。実際に、直後にかつての友人が向けてきた冷たい視線は、その厳しい現実を予感させます。それでも、安達は本当の自分をごまかすことをやめた。それは、辛い未来が待っているかもしれないけれど、同時に希望の始まりでもあると信じたいです。彼の一歩が、もしかしたら他の誰かを変えるきっかけになるかもしれない。そう思わせてくれるラストでした。

住野よるさんの他の作品、例えば『君の膵臓をたべたい』や『また、同じ夢を見ていた』などが、光や希望を感じさせる要素が強いとすれば、この『よるのばけもの』は、より人間の暗い部分、社会の歪みに焦点を当てています。しかし、その暗さの中から、か細いけれど確かな光を見出そうとする意志も感じられます。「本当の自分とは何か」「他者とどう向き合うべきか」という普遍的な問いを、ファンタジーの設定を巧みに使いながら、深く、そして静かに問いかけてくる。読後、ずっしりとしたものが残り、長く考えさせられる、そんな力を持った作品だと思います。

まとめ

住野よるさんの小説『よるのばけもの』は、夜になると異形の姿になる少年と、クラスで孤立する少女の交流を通して、「本当の自分」や「他者との関係性」という深いテーマを問いかける物語でしたね。ファンタジー的な設定でありながら、描かれる学校生活やいじめの問題は非常にリアルで、胸に迫るものがありました。

主人公の安達が抱える昼と夜のギャップ、周囲に合わせて自分を偽る苦悩は、多くの人が共感できる部分ではないでしょうか。そして、矢野さつきの持つ独特な雰囲気と内面の強さ、二人が夜の学校で育む秘密の関係。登場人物たちの心理描写が巧みで、ぐいぐいと物語の世界に引き込まれます。

この記事では、物語の結末まで触れながら、特に印象に残った点や、登場人物たちの行動の裏にあるものなどを、私なりに読み解いてみました。ネタバレを多く含みますが、この作品が持つ多層的な魅力を少しでもお伝えできていれば嬉しいです。読み返すたびに新しい発見があるような、奥深い作品だと感じています。

もしあなたが、ただ明るいだけの物語ではなく、人間の複雑さや社会の暗い部分にも目を向け、深く考えさせられるような読書体験を求めているなら、この『よるのばけもの』はきっと心に残る一冊になるはずです。ぜひ一度、手に取ってみてはいかがでしょうか。