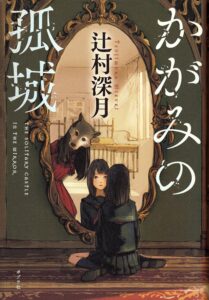

小説「かがみの孤城」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。まあ、巷にあふれる凡百の読み解きとは一線を画すものをお見せできるかと存じます。この作品が放つ、ある種の痛みを伴う輝きについて語らせていただきましょうか。

小説「かがみの孤城」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。まあ、巷にあふれる凡百の読み解きとは一線を画すものをお見せできるかと存じます。この作品が放つ、ある種の痛みを伴う輝きについて語らせていただきましょうか。

この物語は、現実から弾き出された子どもたちが、鏡の向こうの城で邂逅するという、ありふれた設定から始まります。しかし、辻村深月氏の手にかかれば、その凡庸さはたちまち深遠な人間ドラマへと昇華されるのです。彼らが城で過ごす限られた時間、そこに隠された謎、そして待ち受ける結末。その全てが、我々の鈍化した感性を容赦なく揺さぶってくるでしょう。

この記事では、物語の核心に鋭く切り込み、その構造を解き明かしていきます。もちろん、結末に至るまでの重要な情報、いわゆる「ネタバレ」も臆さず提示しますので、未読の方はご留意いただきたい。とはいえ、物語の真価は、筋書きを知った上でなお、その奥に潜む感情の機微やテーマ性を味わうことにあるのかもしれません。少々長くなりますが、お付き合いいただければ幸いです。

小説「かがみの孤城」のあらすじ

中学一年生の安西こころは、クラスメイトからの心ない仕打ちが原因で学校へ行けなくなっていました。母親との関係もぎくしゃくし、閉塞感を抱える日々。そんなある五月、自室の姿見が突如として光を放ち、こころを城へと誘います。そこは、まるでおとぎ話から抜け出したかのような壮麗な城でした。城には「オオカミさま」と名乗る仮面の少女がおり、こころを含め、同じように現実世界に居場所を見いだせない七人の中学生が集められていました。

オオカミさまは告げます。この城には願いを叶える「願いの部屋」が存在するが、鍵を見つけた一人しか入ることができない。城が開いているのは午前九時から午後五時までで、期限は三月三十日。誰かが願いを叶えるか、期限が来れば城は閉ざされる。もし五時を過ぎても城に残れば、狼に食われるという恐ろしいルールも。戸惑いながらも、こころ、アキ、リオン、フウカ、マサムネ、スバル、ウレシノと名乗る七人は、奇妙な共同生活を始めます。彼らの共通点は、全員が不登校であるということ。しかし、その事実は互いに触れられぬまま、時間は過ぎていきます。

城での日々は、ゲームをしたり、他愛ない話をしたりと、穏やかな時間も流れます。しかし、鍵探しが進まない焦りや、それぞれの抱える事情が影を落とすことも。ウレシノの軽薄な態度、スバルの突然の変化、アキの抱える闇。そして、ある日、彼らは衝撃の事実に気づきます。リオンを除き、全員が同じ「雪科第五中学校」の生徒であり、しかも同じ地域に住んでいるはずなのに、現実世界では互いに認識し合えないのです。マサムネはパラレルワールド説を唱えますが、それもオオカミさまに否定されます。鍵探しのヒントとして示されたのは、それぞれの部屋にある「×印」でした。

期限が迫る三月、アキが城のルールを破り、五時を過ぎても帰らなかったことで事態は急変します。他のメンバーは城に引き戻され、狼に食われる罰を受けそうになります。唯一難を逃れたこころは、リオンの「赤ずきんじゃない」という言葉と、七人という数から、このゲームが『七ひきの子やぎ』をモチーフにしていること、そして「×印」が子やぎたちの隠れ場所を示すことに気づきます。みんなを救うため、こころは城に隠された最後の隠れ場所である大時計の中に「願いの鍵」を発見。×印に触れることで垣間見た仲間たちの過去、特に義父からの虐待に苦しんでいたアキの記憶を経て、こころは鍵を使い「アキのルール違反をなかったことにする」と願います。その願いによって、アキと他の仲間たちは救われました。そして、彼らは互いが異なる時代(七年ごと)に生きている存在だと知るのです。

オオカミさまの正体は、病で亡くなったリオンの七歳上の姉・ミオであり、この城は彼女がリオンとの再会を願って作り出した空間でした。願いは叶えられ、城での記憶は失われるはずでしたが、オオカミさま(ミオ)の「善処」により、リオンだけは記憶を保持します。彼らはそれぞれの時代へと戻り、新たな一歩を踏み出すのでした。こころは新学期に登校し、そこで記憶はないはずのリオンに声をかけられます。そして、こころが通う「心の教室」の喜多嶋先生こそ、未来のアキ(喜多島晶子)だったことが示唆され、物語は幕を閉じます。

小説「かがみの孤城」の長文感想(ネタバレあり)

さて、「かがみの孤城」について、もう少し踏み込んだ話をさせていただきましょうか。この物語を単なるファンタジーやミステリーとして片付けるのは、あまりにも浅薄というものです。もちろん、異世界の城、願いを叶える鍵、隠されたルールといった要素は、読者の興味を引きつけるための巧みな装置として機能しています。しかし、その本質は、現代社会が抱える歪みの中で、声なき悲鳴を上げる子どもたちの魂の救済を描くことにあります。

物語の中心にいるのは、安西こころ。彼女が経験するいじめの描写は、実に執拗で陰湿です。特定の誰かからの暴力というより、クラスという閉鎖空間における空気感、同調圧力、無視といった、目に見えにくいが悪意に満ちた攻撃。これらは、多くの読者にとって、決して他人事ではないでしょう。学校という小さな社会で、一度「異物」と見なされた者がどれほど脆く、容易に壊れてしまうか。その過程は、読んでいて胸が締め付けられるほどのリアリティを伴います。こころが母親にさえ真実を打ち明けられず、腹痛という身体的な症状に逃避してしまう姿は、助けを求める術を持たない子どもの痛切な叫びそのものです。

そんなこころが迷い込む「かがみの孤城」。ここは、現実からの避難場所であると同時に、彼女と同じように傷ついた魂が集う、ある種のサンクチュアリとして描かれます。登場する六人の子どもたちもまた、それぞれに深刻な事情を抱えています。家庭環境の問題、友人関係のもつれ、自己肯定感の欠如。彼らが抱える問題は多様ですが、根底にあるのは「居場所のなさ」という共通の苦悩です。最初は互いに壁を作り、本心を隠していた彼らが、城という非日常空間で時間を共有するうちに、徐々に心を開き、不器用ながらも繋がりを求めていく過程は、この物語の大きな魅力の一つでしょう。特に、マサムネの持ち込んだゲームを通じて打ち解けていく場面や、些細なことで笑い合う描写は、束の間の安らぎを感じさせ、読者の心を温めます。

しかし、この城は決して楽園ではありません。オオカミさまが課すルールは厳しく、常に緊張感が漂います。「五時までに帰らなければ狼に食われる」という設定は、単なるゲームのルールを超え、現実世界で彼らが直面している時間的な制約や、社会からのプレッシャーを象徴しているようにも受け取れます。そして、「願いを叶えた者は城での記憶を失う」というルール。これは、実に残酷な仕掛けです。ようやく見つけた安息の地、築き上げた仲間との絆。それを、自らの願いと引き換えに手放さなければならないかもしれない。この葛藤は、登場人物たちだけでなく、読者にも重い問いを投げかけます。何を犠牲にしてでも叶えたい願いとは何か。記憶や繋がりよりも優先されるべきものがあるのか、と。

物語のミステリー要素も巧みに織り込まれています。なぜこの七人が選ばれたのか。城の正体とは何か。オオカミさまの目的は。これらの謎が、読者を物語の深部へと引き込みます。特に、七人が同じ雪科第五中学校の生徒でありながら、現実では出会えないという矛盾。ここからマサムネが導き出すパラレルワールド説は、一見説得力がありますが、物語はさらにその上を行きます。彼らが異なる時代に生きている、という真相が明かされた時の衝撃は、まさに鳥肌ものでした。1985年のスバル、1992年のアキ、2006年のこころとリオン、2013年のマサムネ、2020年のフウカ、2027年のウレシノ。そして、その間をつなぐ存在としての1999年のミオ(オオカミさま)。この時間設定が、単なる驚きの展開に留まらず、物語のテーマ性を深める上で重要な役割を果たしています。

彼らは物理的に同じ時間を共有することはできません。しかし、城という媒介を通じて、時間と空間を超えた繋がりを持つことができた。これは、孤独の中にいる者たちへの、力強いメッセージではないでしょうか。たとえ今、隣に理解者がいなくても、過去や未来に、あなたと同じ痛みを抱え、あるいは乗り越えた人間がいるかもしれない。その存在を感じること自体が、救いになり得るのだと。こころがアキの過去の記憶に触れ、「私はアキの生きた、その先にいる」と呼びかける場面は、この物語のクライマックスであり、時間的な断絶を超えた魂の交感を象徴しています。アキを絶望の淵から引き上げたのは、物理的な力ではなく、未来からの共感と連帯の声だったのです。この時間軸の交差は、まるで繊細な糸で織られたタペストリーのようです。 一見バラバラに見える糸が、裏側では複雑に絡み合い、美しい模様を描き出している。個々の人生は孤独に見えても、見えないところで繋がり合い、支え合っているのかもしれない、そう思わせてくれます。

それぞれのキャラクターの背景や成長も丁寧に描かれています。当初は自己中心的で虚言癖のあったマサムネが、仲間との交流を通じて変化していく様子。ピアノの才能という重圧に苦しんでいたフウカが、城での出会いを通じて自分自身を肯定できるようになる過程。気弱で他に流されがちだったウレシノが、最後に自分の意志でフウカに想いを伝える場面。そして、最も重い過去を背負っていたアキが、こころたちの助けによって未来への希望を見出す姿。彼らの変化は、決して劇的なものではありません。しかし、小さな勇気や、他者への思いやりが、確実に彼らを前進させていることが伝わってきます。

そして、オオカミさま、すなわちミオの存在。彼女自身もまた、病という運命に翻弄され、弟への想いを残して去っていった孤独な魂でした。彼女が作り出した城は、弟リオンとの再会を願う個人的な空間でありながら、結果的に、時代を超えた七人の子どもたちの魂を救うための器となったのです。彼女の願いと、七人の願いが交錯し、奇跡的な化学反応を起こした。そう解釈することもできるでしょう。リオンが最後に姉への想いを伝え、記憶の保持を願う場面は、切なくも美しい別れのシーンとして心に残ります。

物語の結末は、希望に満ちています。城での記憶を失ったとしても、彼らが経験したこと、感じた想いは、無意識の中に残り、彼らの未来を照らしていきます。こころが新しい一歩を踏み出し、リオンと再会する場面。そして、未来のアキである喜多嶋先生が、過去の自分と同じように苦しむこころを「待ってたよ」と迎える場面。過去・現在・未来が繋がり、救済の連鎖が生まれていくことを示唆する、見事なエンディングです。不登校やいじめといった重いテーマを扱いながらも、決して読者を絶望の淵に突き落とすことなく、再生への仄かな光を提示する。ここに、辻村深月氏の作家としての誠実さと、人間への深い信頼が表れているように感じます。

この物語は、居場所を見つけられないと感じているすべての人々へ向けた、優しい応援歌なのかもしれません。孤独を感じる夜に、ふと鏡を覗き込めば、どこか別の時間、別の場所に、自分と同じようにたたずむ誰かがいるかもしれない。直接会うことはできなくても、その存在を感じるだけで、少しだけ強くなれる。そんな、ささやかだけれど確かな希望を与えてくれる。「かがみの孤城」は、そういう作品なのだと、私は思います。まあ、感傷的すぎるとお思いかもしれませんが、時にはこういう解釈も悪くないでしょう。

まとめ

小説「かがみの孤城」は、現実世界に背を向けた子どもたちが、鏡の向こうの城で織りなす、痛みを伴う成長の物語です。不登校という共通の悩みを抱えながらも、最初は互いに心を閉ざしていた七人が、城での交流や課せられた謎解きを通じて、徐々に絆を深めていく過程が描かれます。ありふれた設定に見えますが、その内実は巧妙です。

物語の核心には、時間と空間を超えた繋がりという、壮大な仕掛けが隠されています。登場人物たちが実は異なる時代に生きていたという事実は、単なる驚きに留まらず、孤独の中にいる者同士が、見えない糸で結びつき、支え合うことができるという希望のメッセージを伝えています。いじめや家庭の問題といった現代的なテーマを扱いながらも、ファンタジーとミステリーの要素を巧みに融合させ、読者を飽きさせません。

最終的に、彼らはそれぞれの現実に立ち向かう勇気を得て、未来へと歩み出します。城での記憶は失われても、そこで得た経験は彼らの魂に深く刻まれ、新たな関係性の萌芽を感じさせます。まあ、読後感としては、苦さの中に確かな温もりを感じさせる、見事な着地と言えるでしょう。この物語は、居場所のなさを感じるすべての人に、そっと寄り添ってくれるはずです。