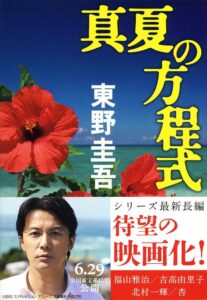

小説「真夏の方程式」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が描く、かの有名な物理学者、湯川学が真夏の海辺の町で遭遇する事件。子供嫌いで知られる彼が、一人の少年と心を通わせながら、複雑に絡み合った謎に挑むわけであります。美しい海に隠された、あまりにも切ない人々の秘密とは何か。

小説「真夏の方程式」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が描く、かの有名な物理学者、湯川学が真夏の海辺の町で遭遇する事件。子供嫌いで知られる彼が、一人の少年と心を通わせながら、複雑に絡み合った謎に挑むわけであります。美しい海に隠された、あまりにも切ない人々の秘密とは何か。

この物語、単なるミステリとして片付けるのは早計というものでしょう。科学と自然、そして人間の業(ごう)が交錯する、実に考えさせられる深みを持っています。もちろん、事件の真相、すなわち「犯人は誰か」という興味も尽きませんが、それ以上に、登場人物たちの心の機微、選択の重さが、読後、静かな波のように押し寄せてくるのです。

ここでは、物語の骨子から核心部分、そしてそれに対する私の少々ひねくれた見解まで、余すところなくお伝えしようと思います。美しい風景の裏に潜む人間のドラマ、その真髄に触れてみたい方は、しばしお付き合いください。まあ、時間の無駄にはならないはずですよ。

小説「真夏の方程式」のあらすじ

夏休み、小学五年生の柄崎恭平は、両親の都合で、海辺の町・玻璃ヶ浦にある叔母一家が営む旅館「緑岩荘」で過ごすことになります。その道中の電車で、彼は一風変わった男と出会います。帝都大学物理学准教授、湯川学。彼は、玻璃ヶ浦で計画されている海底鉱物資源開発の説明会にアドバイザーとして招かれ、偶然にも恭平と同じ「緑岩荘」に宿泊することになるのです。子供が苦手なはずの湯川が、なぜか恭平には心を開いていくのでした。

穏やかな海辺の町での日々が始まるかと思いきや、事件は突如として起こります。「緑岩荘」のもう一人の宿泊客、塚原正次という男が、翌朝、港の堤防下の岩場で変死体となって発見されたのです。塚原は元警視庁の刑事であり、その死には不審な点が多々見られました。県警は当初、事故死の可能性が高いと判断しますが、塚原の後輩であった警視庁の多々良管理官は納得がいきません。

多々良は、塚原の死に疑問を抱き、独自の捜査を開始。同じ宿に湯川が滞在していることを知り、旧知の仲である草薙俊平刑事に協力を依頼します。草薙は部下の内海薫と共に、東京と玻璃ヶ浦で連携を取りながら捜査を進めることになります。湯川は、持ち前の鋭い観察眼と科学的思考を駆使し、一見、事故に見える死の裏に隠された真実に迫っていきます。

捜査が進むにつれ、塚原が過去に担当したある事件との関連が浮上します。それは、16年前に玻璃ヶ浦出身の男、仙波英俊が起こしたとされる殺人事件でした。そして、その事件には、「緑岩荘」を営む川畑一家、特に恭平の従姉にあたる川畑成実の過去が深く関わっていることが明らかになっていきます。美しい海の景色とは裏腹に、登場人物たちが抱える秘密と嘘が、湯川によって少しずつ解き明かされていくのでした。

小説「真夏の方程式」の長文感想(ネタバレあり)

さて、この「真夏の方程式」という作品、読後の感触は人それぞれでありましょう。感動した、泣けた、という声もあれば、どうにも腑に落ちない、という意見もある。私ですか? フフ、どちらかと言えば後者に近いかもしれませんね。もちろん、物語の構成力、伏線の巧みさ、東野圭吾氏の手腕には敬服しますが、描かれる「人間ドラマ」なるものには、少々首を傾げたくなる部分も否めません。

まず、最大の注目点は、やはり湯川学の変化でしょう。これまでのシリーズでは、論理と理性を体現し、人間的な感情、特に子供に対しては極めてドライな態度を貫いてきた彼が、本作では柄崎恭平という少年と深く関わり、疑似的な師弟関係、あるいは親子のような絆を築いていきます。ペットボトルロケットの実験に目を輝かせ、少年の自由研究に真剣に向き合う姿は、従来のイメージからすれば隔世の感があります。この変化を「人間味が増した」「成長した」と好意的に捉える向きもあるでしょう。確かに、湯川が恭平の未来を案じ、彼なりに「救い」を与えようとするラストは、感動的に描かれています。

しかし、穿った見方をすれば、これは少々「都合が良すぎる」のではないでしょうか。物語の要請、あるいは作者の意図によって、キャラクターの根幹が揺らいでいるように感じられなくもありません。子供嫌いという設定は、単なる表層的なものではなく、彼の合理主義的な思考様式と深く結びついていたはず。それが、恭平という「特別な存在」によって、こうも容易く覆されるものなのか。いや、もちろん人間は変化する生き物ですが、その過程にもう少し説得力、あるいは葛藤が描かれても良かったのでは、と感じるのです。まるで、用意された舞台装置の上で、予定調和の役割を演じているかのように見えてしまう。これは少々辛辣すぎる見方でしょうかね。

次に、事件の核心部分、すなわち川畑一家と仙波英俊を巡る過去の秘密と、今回の塚原正次殺害について。16年前、ホステスの三宅伸子を殺害したのは、実は当時中学生だった娘の成実であり、その罪を父親代わりの存在であった仙波が被った。そして今回、その秘密に近づいた元刑事の塚原を、成実の義父である川畑重治が、事故に見せかけて殺害(実際には事故を引き起こすように仕向けた)し、さらにその実行に少年である恭平を利用した。…ふむ、何とも重く、救いのない構図であります。

登場人物たちの「献身」や「愛」が美談のように語られがちな点には、特に疑問符がつきます。仙波の自己犠牲は、確かに成実を守るための行動でしょう。しかし、それは真実の隠蔽であり、歪んだ愛の形とも言えます。重治の行動に至っては、家族を守るためという大義名分はあれど、その手段はあまりにも身勝手で醜悪です。過去の秘密を知られそうになったからといって、即座に殺害を計画し、あろうことか、何も知らない少年をその計画に加担させる。彼の内面描写が少ないため断定はできませんが、そこに深い葛藤や苦悩があったとは到底思えません。むしろ、己の平穏を脅かす存在を排除しようとする、冷徹なエゴイズムさえ感じさせます。

そして、成実。彼女は過去の罪を背負い、仙波の愛した海を守ることで贖罪を果たそうとしてきたのかもしれません。しかし、その結果として、新たな悲劇が生まれてしまった。彼女の環境保護活動も、どこか自己満足的な感傷に根差しているように見えなくもありません。本当に過去と向き合うならば、別の道があったのではないか、と。登場人物たちの行動原理が、どうにも「家族愛」という名の免罪符によって正当化されすぎているきらいがあるのです。彼らの秘密が、静かな海の底に沈む重い錨のように、関わる者すべてを引きずり込んでいく。

恭平の存在もまた、この物語の倫理的な問題を浮き彫りにします。彼は、知らずとはいえ殺人計画の実行犯にされてしまった。その事実に気づき、苦悩する少年の姿は痛ましい限りです。湯川は、その事実をすぐには告発せず、成実に「いつか彼が真実を求めてきた時に話してやってほしい」と託し、恭平自身にも「君は一人じゃない、僕も一緒に悩み続ける」と告げます。これは一見、優しさや救いのように見えます。しかし、本当にそうでしょうか?

真実を知る権利、そして罪を償う機会を、周囲の大人の都合で保留にされているとも言えます。湯川の選択は、恭平に「共に悩み続ける」という、ある種の呪縛を与えたのではないでしょうか。少年の未来に重すぎる十字架を背負わせたまま、問題を先送りしただけではないのか。もちろん、即座に告発することが最善とは限りません。しかし、この結末が唯一の「正解」であるかのように描かれることには、強い違和感を覚えます。美談仕立てのエンディングの裏側にある、解決されない問題の重さ。それこそが、この物語の最もシニカルな部分なのかもしれませんね。

科学と環境保護というテーマも、やや表層的に扱われている印象を受けます。デスメックの開発計画と、成実たちの環境保護活動の対立は描かれますが、最終的には湯川の登場によって、ある種の「落としどころ」が見出される。しかし、現実の環境問題は、そう単純な二項対立でも、天才物理学者の仲裁で解決するようなものでもありません。物語の背景としては機能していますが、テーマとして深く掘り下げられているとは言い難い。むしろ、登場人物たちの個人的なドラマを彩るための舞台装置、といった印象が強いのです。

「真夏の方程式」は、技巧的なミステリでありながら、その核心には非常に重く、倫理的に複雑な問題を内包しています。湯川の変化、家族愛の名の下に行われる罪の隠蔽、そして少年の未来に落とされた影。これらを単純な感動譚として受け止めるには、あまりにも多くの引っかかりがある。読者に心地よいカタルシスを与えるのではなく、むしろ、割り切れない問いを突きつけてくる。その意味では、非常に東野圭吾氏らしい作品と言えるのかもしれません。ただ、その「問い」の描き方、特に結末の処理については、もう少し別の可能性もあったのではないか、と思わずにはいられないのです。まあ、だからこそ、こうして語りたくなるのかもしれませんが。

まとめ

さて、「真夏の方程式」について、少々辛口な見解も交えつつ語ってきました。美しい海辺の町を舞台に、物理学者・湯川学が、子供との交流を通して人間的な変化を見せながら、過去と現在が複雑に絡み合う事件の謎を解き明かす。物語のプロット自体は、実に巧みに練り上げられています。

しかし、その根底に流れるテーマ、特に家族愛や罪と罰、そして真実との向き合い方については、手放しで賞賛するには躊躇(ちゅうちょ)を覚える部分があるのも事実です。登場人物たちの行動原理や、物語の結末がもたらす後味は、読者によって大きく評価が分かれるところでしょう。感動的な人間ドラマと捉えるか、倫理的な問題を孕んだ苦い物語と捉えるか。

いずれにせよ、単なる謎解きミステリに留まらない、深い問いかけを含んだ作品であることは間違いありません。湯川学の新たな一面、そして人間の業(ごう)の深淵(しんえん)に触れてみたいという奇特な方は、手に取ってみる価値はあるでしょう。ただし、読後、少々考え込んでしまうことは覚悟しておいた方がよろしいかと。