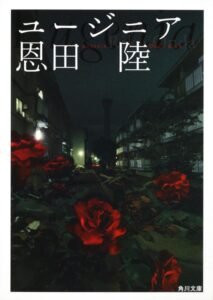

小説「ユージニア」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。恩田陸さんの作品の中でも、特に深く心に残り、何度も考えさせられる物語ではないでしょうか。読む人によって様々な解釈が生まれ、いつまでも議論が尽きない、そんな魅力を持っています。

小説「ユージニア」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。恩田陸さんの作品の中でも、特に深く心に残り、何度も考えさせられる物語ではないでしょうか。読む人によって様々な解釈が生まれ、いつまでも議論が尽きない、そんな魅力を持っています。

この物語は、ある地方都市で起きた凄惨な大量毒殺事件を巡る人々の記憶と証言を通して、事件の真相に迫ろうと試みる構成になっています。しかし、語られる事実は断片的で、時に矛盾し合い、読者はまるで深い霧の中を手探りで進むような感覚に陥るかもしれません。

この記事では、まず物語の骨子となる出来事を整理し、その後、事件を取り巻く様々な謎や登場人物たちの心理について、ネタバレを交えながら深く掘り下げていきます。読み終えた後、皆さんがこの物語についてさらに考えを巡らせるきっかけになれば幸いです。

未読の方は、ぜひ一度手に取って、この独特の世界観を体験してみてください。そして、読了された方は、この記事を通して新たな発見や共感、あるいは異なる解釈を見つけていただけると嬉しいです。それでは、恩田陸さんが描く「ユージニア」の世界へご案内しましょう。

小説「ユージニア」のあらすじ

物語の舞台は、北陸地方にあるK市。かつてコレラの流行から人々を救い、地域の名士として尊敬を集めていた旧家・青澤家で、ある夏の日に悲劇が起こります。当主の還暦祝いに集まった親族や地元の人々、合わせて17人が、振る舞われた飲み物に混入された毒物によって命を落としたのです。

現場には「ユージニア」と記された謎めいた手紙が残されていました。この不可解な集団毒殺事件は、世間を震撼させます。ただ一人の生存者は、青澤家の長女で、事故により視力を失っていた中学生の少女、緋紗子でした。彼女はなぜ助かったのか、多くの謎が残ります。

警察の懸命な捜査にも関わらず、有力な手がかりは見つからず、事件は迷宮入りの様相を呈します。青澤家には特に恨みを買うような事情も見当たらず、犯人の動機も不明なままでした。捜査は難航を極めます。

事件から数ヶ月後、事態は急展開を迎えます。近所に住み、「ユージニア」と呼ばれていた内向的な青年が、自ら命を絶ったのです。彼の部屋からは、事件で使われたものと同じ毒物と、「お告げにより犯行に及んだ」という内容の遺書が発見されました。青年は被疑者死亡のまま書類送検され、事件は一応の決着を見ることになります。

しかし、本当に彼が単独で事件を起こしたのでしょうか。事件当日、現場近くに居合わせ、後に事件について調査し本を出版することになる女性・雑賀満喜子をはじめ、関係者たちの証言は、単純な結論に疑問を投げかけます。それぞれの視点から語られる記憶の断片は、複雑に絡み合い、事件の真相をさらに深い闇へと誘うかのようです。

時が経ち、満喜子は事件について再び調べ始めます。事件に関わった人々の証言を集める中で、浮かび上がってくるのは、盲目の少女・緋紗子の影、そして彼女を取り巻く人々の複雑な関係性でした。果たして、あの夏、青澤家で本当に何が起こったのでしょうか。物語は、読者自身に真相の解明を委ねる形で幕を閉じます。

小説「ユージニア」の長文感想(ネタバレあり)

恩田陸さんの「ユージニア」を読み終えた後、しばらくの間、物語の世界から抜け出せませんでした。静かな衝撃と、解き明かせない謎がもたらす深い余韻。それは、単なるミステリー小説という枠には収まらない、人間の記憶や認識の曖昧さ、そして心の奥底に潜む暗い衝動までも描き出した、重層的な物語だと感じました。

まず、この作品の構成が非常に巧みであると感じます。一つの事件を、複数の登場人物の視点から、それぞれの主観的な記憶や証言を通して語らせる手法。これにより、読者は事件の断片的な情報を一つ一つ拾い集め、自分なりに全体像を組み立てていく作業を強いられます。まるで、事件を捜査する刑事や、真相を追うジャーナリストになったかのような感覚。この体験が、物語への没入感を深めているのは間違いありません。

語り手が変わるたびに、事件の見え方や登場人物の印象が微妙に変化していくのが面白いところです。最初に中心人物のように思えた雑賀満喜子。彼女は事件について調査し、「忘れられた祝祭」という本を出版します。知的な探求心を持つ女性として描かれますが、他の人物の証言からは、彼女自身の持つ危うさや、他者への強い同一化願望のようなものも垣間見えてきます。特に、事件の犯人を理解し、その人物になりたいという動機で調査を進めていたことが示唆される部分は、読んでいてゾクッとしました。

そして、物語全体を通して強烈な存在感を放つのが、盲目の少女・青澤緋紗子です。彼女は事件唯一の生存者でありながら、その内面は厚いヴェールに包まれています。美しく、どこか神秘的な雰囲気を漂わせる一方で、時に残酷なほどの無邪気さを見せる。彼女の「一人になりたい」「ユージニア(静かな場所)に行きたい」という言葉は、事件の核心に触れているようにも思えますが、真意は掴めません。彼女の視点(あるいは視力がないことによる他の感覚)が、事件をどのように捉えていたのか、想像を掻き立てられます。

自殺したとされる青年、「ユウジン」こと古賀。彼は心に傷を抱え、他者からの影響を受けやすい人物として描かれています。緋紗子との交流があり、彼女の言葉に強く影響されていた様子がうかがえます。彼が残した遺書や部屋から発見された毒物が、彼を実行犯として位置付ける根拠となっていますが、本当に彼が主体的に計画し、犯行に及んだのでしょうか。むしろ、誰かの意思によって操られていたのではないか、という疑念が拭えません。彼が見ていた「三つ目の目」とは何だったのか。彼の苦悩と孤独が伝わってきて、やるせない気持ちになります。

さらに物語を複雑にしているのが、緋紗子の母の存在です。彼女は敬虔なクリスチャンであり、娘の失明を神罰と捉え、青い部屋で懺悔を強要していたという描写があります。娘を深く愛する一方で、その歪んだ信仰心や、娘の幸福のためなら手段を選ばないような狂気も感じさせます。事件当日、朝のジュースに毒を入れたのは彼女ではないか、という考察もあります。作中ではあまり多く語られない彼女ですが、その影は事件全体に色濃く落ちているように思えてなりません。青い部屋と百合の花のイメージは、どこか不気味で印象的です。

事件現場に残された「ユージニア」と書かれた手紙。これは誰が書き、誰が置いたものなのでしょうか。ユウジンの指紋が付着していた事実はありますが、満喜子は後に「緋紗子はどんなつもりであのメモを残したのだろう」と考えています。詩の内容は緋紗子とユウジンの合作とされていますが、盲目の緋紗子に対して、読めない手紙を残す意味とは何でしょうか。この手紙もまた、真相を曖昧にする要素の一つとなっています。

作中には、他にも多くの謎が散りばめられています。事件現場で転がっていたミニカー、乾杯のタイミングで鳴った不審な電話、満喜子が亡くなる直前に持っていたラムネ瓶、緋紗子が唆したとされる古本屋の火事…。これらは事件の本筋に直接関わらない些細なことかもしれませんが、物語に奥行きと不確かさを与えています。読者はこれらの小さな「まきびし」のような謎に惑わされ、考えを巡らせることになります。

そして、衝撃的なのが満喜子の死です。物語の語り部の一人であり、読者が感情移入しやすい存在であった彼女が、突然、新聞記事の中で熱中症による死として伝えられる。このあっけない幕切れは、読者に大きな驚きを与えます。本当にただの事故だったのか、それとも誰かによって仕組まれたのか。ラムネ瓶の存在が、毒殺の可能性を匂わせますが、明確な答えは示されません。彼女が最後に掴みかけていた真相は何だったのでしょうか。

事件の真相について、多くの読者が様々な考察をしています。有力な説の一つとして挙げられているのが、「実行犯は緋紗子の母とユウジンであり、緋紗子が事件の引き金となった(首謀者)」というものです。母は娘の視力回復のための生贄を求め、ユウジンは緋紗子の「ユージニアに行きたい」という願いを叶えようとした。それぞれの歪んだ動機が一致し、悲劇が引き起こされたのではないか、という解釈です。この説は、作中の描写や証言の断片を繋ぎ合わせると、ある程度の説得力を持つように感じられます。

しかし、この作品の最大の魅力は、決して一つの明確な答えを提示しないところにあります。語り手たちの証言は主観的で、記憶は時間とともに変容し、都合よく改変される可能性もある。どこまでが真実で、どこからが思い込みや嘘なのか、判別することは困難です。まさに「群盲象を評す」という言葉が示すように、全体像を正確に捉えることはできないのかもしれません。この曖昧さ、もどかしさこそが、「ユージニア」という作品の本質なのではないでしょうか。

この物語は、単なる犯人当てのミステリーではなく、人間の認識の不確かさや、記憶というものの危うさをテーマにしているように感じます。「事実は、ある方向から見た主観に過ぎません」という作中の言葉が、それを象徴しています。また、罪とは何か、罰とは何か、そして救済はあるのか、といった重い問いも投げかけてきます。緋紗子の無邪気な残酷さ、母の歪んだ愛、ユウジンの純粋さゆえの破滅、満喜子の探求心の果て。登場人物たちの抱える業のようなものが、深く描かれています。

恩田陸さん特有の、どこか幻想的で、湿度のある文章も、この物語の雰囲気を醸し出す上で大きな役割を果たしています。夏の日の気怠さ、百日紅の白い花、青い部屋の閉塞感。情景描写が巧みで、読者はまるでその場にいるかのような感覚を味わえます。そして、読み終えた後に残る、割り切れないモヤモヤとした感情。これは決して不快なものではなく、物語について考え続けさせるための、作者からの仕掛けなのかもしれません。

なぜこの「ユージニア」という作品が、これほどまでに心を捉えて離さないのか。それは、人間の心の深淵に潜む不可解さや、簡単に善悪で割り切れない複雑さを、巧みな構成と美しい文章で描き出しているからだと思います。そして、読者自身に「真実とは何か」を問いかけ、想像力を刺激し続けるからです。明確な答えがないからこそ、私たちはこの物語について語り合い、考え続けるのかもしれません。

この物語は、すっきりとした解決を求める読者には不向きかもしれません。しかし、人間の心の複雑さや、物語の余白を自分なりに解釈する楽しみを知っている人にとっては、忘れられない一冊となるはずです。何度も読み返し、その度に新たな発見がある、そんな奥深い作品だと感じています。

まとめ

恩田陸さんの小説「ユージニア」は、地方の旧家で起きた大量毒殺事件という衝撃的な出来事を軸に、複数の視点から語られる記憶の断片を辿っていくミステリーです。しかし、その本質は単なる犯人探しに留まりません。

物語は、事件の真相を追う過程で、人間の記憶の曖昧さ、主観による事実の歪み、そして心の奥底に潜む不可解な衝動を巧みに描き出しています。登場人物たちの証言は食い違い、謎は深まるばかり。読者は散りばめられた情報を頼りに、自分なりの解釈を組み立てていくことになります。

特に、事件唯一の生存者である盲目の少女・緋紗子の存在は、物語全体に神秘的かつ不穏な影を落としています。彼女の言葉や行動、そして彼女を取り巻く人々の思惑が複雑に絡み合い、一筋縄ではいかない人間ドラマが展開されます。明確な答えが提示されない結末は、読後に深い余韻と考察の余地を残します。

この作品は、すっきりとしたカタルシスを求める方よりも、むしろ割り切れない謎や人間の複雑な心理描写に惹かれる方におすすめしたいです。読後、きっとあなたも「ユージニア」の世界に取り込まれ、事件の真相や登場人物たちの心について、考えを巡らせずにはいられないでしょう。