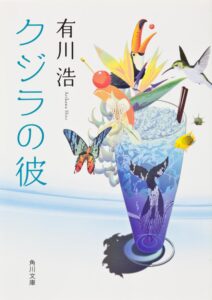

小説「クジラの彼」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩さんが描く、自衛隊という特殊な世界で繰り広げられる、甘く切ない恋愛模様が詰まった短編集です。表題作をはじめ、胸がきゅっとなるようなお話がいくつも収録されています。

小説「クジラの彼」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩さんが描く、自衛隊という特殊な世界で繰り広げられる、甘く切ない恋愛模様が詰まった短編集です。表題作をはじめ、胸がきゅっとなるようなお話がいくつも収録されています。

普段なかなか知ることのできない自衛隊員の日常や、彼ら彼女らが抱える恋愛の難しさ、そしてそれを乗り越えようとするひたむきな姿に、きっと心を動かされるはずです。連絡がなかなか取れない相手を待ち続ける健気さや、不器用ながらも互いを思いやる気持ちが、とても丁寧に描かれています。

この記事では、各短編の物語の筋を追いながら、特に心に残った場面や登場人物たちの魅力について、私の感じたことを詳しくお伝えしていこうと思います。物語の結末にも触れていますので、まだ読んでいない方はご注意くださいね。それでは、一緒に「クジラの彼」の世界を深く味わっていきましょう。

小説「クジラの彼」のあらすじ

有川浩さんの『クジラの彼』は、自衛隊員たちの恋模様を描いた6つの短編がおさめられた作品集です。普段はなかなか知ることのできない、彼ら彼女らの特別な環境下での恋愛が、時に甘く、時に切なく描かれています。物語の多くは海上自衛隊や航空自衛隊を舞台にしており、それぞれの職場ならではの事情が恋愛にも影響を与えています。

表題作「クジラの彼」は、海上自衛隊の潜水艦乗りである冬原と、彼を待つ聡子の物語です。潜水艦は一度潜ると電波が届かず、連絡が一切取れなくなります。さらに、任務の都合上、いつ出航し、いつ帰港するのかも事前に知らされません。聡子は、音信不通の彼をひたすら待ち続けるしかない状況に、寂しさや不安を募らせます。二人の関係は、この特殊な距離感の中で試されることになります。

他の短編も、それぞれに魅力的なカップルが登場します。『ロールアウト』では、新型機のテストパイロットとその開発に携わる女性技官の恋が描かれます。『国防レンアイ』では、男社会の中で強くあろうとする女性自衛官が、不器用に恋に落ちていく姿が描かれます。『有能な彼女』は、仕事ができるがゆえに恋愛に悩む女性の話。『脱柵エレジー』は、過去に恋愛絡みで脱柵(無断離隊)した経験を持つ隊員が、部下の恋愛相談に乗る物語です。

そして『ファイターパイロットの君』では、戦闘機パイロットの男性と、彼を支える少し変わった(でもとても真面目な)彼女の姿が描かれます。どの物語も、自衛隊という厳しい環境の中で、登場人物たちがいかにして互いを思いやり、関係を育んでいくのか、そのひたむきな姿が心に残ります。特殊な設定でありながら、恋愛における普遍的な喜びや悩みが丁寧に描かれており、多くの読者の共感を呼ぶ作品となっています。

小説「クジラの彼」の長文感想(ネタバレあり)

さて、ここからは小説「クジラの彼」を読んで私が感じたことを、物語の結末にも触れながら、詳しくお話ししていきたいと思います。まだ内容を知りたくない方は、ここで読むのを止めてくださいね。

まず、この短編集全体を通して感じたのは、登場人物たちの「まっすぐさ」です。自衛隊という、規律が厳しく、時には命の危険も伴う仕事に就いているからなのか、彼ら彼女らの恋愛への向き合い方も、どこか不器用だけれど、とても真摯なんですよね。駆け引きや曖昧さがあまりなく、好きだという気持ち、相手を大切に思う気持ちがストレートに伝わってくる場面が多くて、読んでいてとても清々しい気持ちになりました。

特に表題作「クジラの彼」の聡子と春臣の関係は、その象徴だと感じました。春臣は潜水艦乗り。海に潜ってしまえば、数週間、時には数ヶ月も連絡が取れなくなります。「いつ帰ってくるかわからない」「連絡が全く取れない」というのは、恋人にとってこれ以上ないくらい不安な状況ですよね。私だったら、きっと耐えられないかもしれません。聡子は、その不安と寂しさを抱えながらも、春臣を待ち続けます。

春臣の「別れる権利は君にある」というスタンスも、最初は少し冷たく感じました。でも、それは彼の不器用なりの誠意だったのかもしれません。自分が特殊な仕事をしている以上、相手に負担をかけてしまう。だから、いつでも関係を終わらせていいよ、と。でも、聡子からすれば、「あなたは私が待っていなくても平気なの?」と思ってしまいますよね。このすれ違いが、とてもリアルに感じられました。最後には、お互いの素直な気持ちをぶつけ合い、関係を再確認する場面は、本当に胸が温かくなりました。待つことの切なさと、信じ続けることの強さを感じさせてくれるお話です。

他の短編も、それぞれに印象的でした。

『国防レンアイ』では、普段は屈強な女性自衛官が見せる、恋する乙女の一面がとても可愛らしかったです。元カレに心無いことを言われて落ち込んでいるところを、同期の男性が「腹筋割れてて何が悪い!こっちは国防やってんだ!」と庇う場面は、思わず「よく言った!」と心の中で叫んでしまいました。強さの中に隠された繊細さや、不器用な恋の始まりに、きゅんとします。

『脱柵エレジー』は、少し他の作品とは毛色が違って、ほろ苦い大人の物語という感じでした。主人公の清田が若い頃、恋人に会いたい一心で脱柵したけれど、結局彼女は現れなかったという過去。そして、部下の恋愛相談に乗る中で、当時の自分の未熟さや、相手を思いやることの大切さを語る場面は、深く考えさせられました。「本当に相手が大事だったら、仕事と私どっちが大事かなんて聞けないはずだ」という言葉は、恋愛をしているすべての人に響くのではないでしょうか。相手の状況や気持ちを理解しようと努めること、それが関係を続ける上でいかに重要か、改めて気づかされます。

そして、個人的に特に心に残ったのが『ファイターパイロットの君』です。戦闘機パイロットの彼を持つ光稀さんの、少しずれているけれど一生懸命なところが、たまらなく魅力的でした。デートに認識票(ドッグタグ)をつけてきたり、男性への呼びかけが「貴様」だったり。でも、それは彼女が自分の仕事や彼に対して、真剣に向き合っている証拠なんですよね。そして、このお話に出てくる「前日にどんなに喧嘩しても、翌日は笑顔で送り出してくれ。その日の晩に二度と帰ってこないかもしれないのが自衛官だから」というセリフ。これは本当に胸に突き刺さりました。

自衛官という職業は、常に危険と隣り合わせです。だからこそ、日常の些細なすれ違いや喧嘩があったとしても、「いってらっしゃい」と笑顔で送り出すことの意味が、とてつもなく重い。これは自衛官に限らず、私たち誰にでも起こりうることかもしれません。いつ何が起こるかわからないからこそ、大切な人との「今」を大事にしなくてはいけない、と強く思わされました。光稀と彼の、不器用ながらも確かな愛情の形に、涙が出そうになりました。

この短編集の魅力は、ただ甘い恋愛を描いているだけではないところだと思います。自衛隊という特殊な環境が、恋愛における「距離」や「時間」、「価値観の違い」といった普遍的な問題を、よりくっきりと浮かび上がらせているんです。連絡が取れない、なかなか会えない、危険な仕事への理解。そういった困難があるからこそ、登場人物たちの互いを思う気持ちの強さや、絆の尊さが際立ちます。

彼ら彼女らは、決してスーパーマンではありません。私たちと同じように悩み、迷い、時には弱さも見せます。それでも、自分の仕事に誇りを持ち、大切な人を守ろうと、ひたむきに努力する姿には、心を打たれずにはいられません。まるで灯台の光のように、暗い海の中でもお互いを照らし続けるような、そんな強い絆を感じました。 困難な状況の中でも、相手を信じ、思いやり続けること。恋愛において本当に大切なことは何かを、この物語は教えてくれるような気がします。

有川浩さんの書く文章は、やっぱり読みやすくて、登場人物たちの感情がすっと心に入ってきます。特に、照れたり、むくれたり、一生懸命になったりする人物描写が本当に上手で、どのキャラクターも愛おしく感じられました。ベタ甘な展開も多いですが、それが嫌味なく、むしろ心地よく感じられるのは、登場人物たちの純粋さゆえかもしれません。

自衛隊という世界を垣間見ることができるのも、この作品の大きな魅力の一つです。普段私たちが接することのない世界の厳しさや、そこで働く人々の日常を知ることで、物語に一層深みが増しているように感じます。読む前と後では、自衛官の方々に対する見方が少し変わるかもしれません。

全体を通して、心が温かくなり、前向きな気持ちになれる、そんな素敵な短編集でした。恋愛の甘酸っぱさや切なさを味わいたい方、登場人物たちのひたむきな姿に元気をもらいたい方には、ぜひ手に取ってみてほしい一冊です。

まとめ

有川浩さんの小説『クジラの彼』は、自衛隊という特別な世界で生きる人々の、甘くて切ない恋愛模様を描いた珠玉の短編集です。6つの物語それぞれに、魅力的な登場人物たちが登場し、読者を温かい気持ちにさせてくれます。

物語の核心に触れる部分も含めて、各短編のあらすじや心に残った点を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。潜水艦乗りとの連絡が取れない恋、戦闘機パイロットとの命がけの恋、あるいは不器用な自衛官同士の恋など、様々な形の「国防レンアイ」が描かれています。困難な状況だからこそ際立つ、登場人物たちのひたむきさや、相手を思いやる気持ちの尊さに、きっと胸を打たれるはずです。

この作品は、単なる恋愛物語としてだけでなく、普段知ることのない自衛隊の世界を垣間見せてくれる点でも興味深いです。厳しい環境の中で誠実に仕事に向き合い、そして懸命に恋をする彼ら彼女らの姿を通して、人を愛すること、信じること、そして日常の中にある小さな幸せの大切さを、改めて感じさせてくれます。読んだ後には、心がぽっと温かくなるような、優しい余韻が残る一冊です。