小説「鷺と雪」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「鷺と雪」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

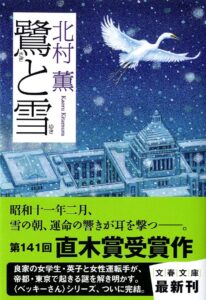

本作は、昭和初期の華族社会を舞台に、伯爵令嬢の英子と、そのお抱え運転手であるベッキーさんの日常を描いた物語です。一見すると、身の回りで起こるささやかな謎を解き明かしていく、優雅で穏やかなミステリのように感じられます。しかし、その水面下では、時代の大きなうねりが静かに、そして確実に迫ってきているのです。

物語に散りばめられた小さな謎が解き明かされるたびに、読者は安堵感を覚えるかもしれません。しかし、その安堵感こそが、作者である北村薫さんが仕掛けた巧妙な仕掛けなのです。登場人物たちが生きる守られた世界の平穏さが際立つほどに、その後に訪れる破局の衝撃は、より一層大きなものとなって私たちの胸に突き刺さります。

この記事では、各エピソードの詳しい物語の流れに触れながら、その結末が意味するもの、そして物語全体を貫くテーマについて、深く掘り下げていきます。なぜこの物語が多くの読者の心を掴んで離さないのか、その理由を一緒に探っていきましょう。あの忘れがたい最後の一文に至るまでの、儚くも美しい世界をじっくりと味わってください。

「鷺と雪」のあらすじ

物語の舞台は昭和十年代初頭の東京。伯爵家の令嬢である花村英子は、お抱えの女性運転手、別宮みつ子(愛称ベッキーさん)とともに、華やかでありながらもどこか閉塞感を抱える日々を送っています。好奇心旺盛な英子の周りでは、不可解な出来事が次々と起こります。

例えば、高潔で知られる子爵が屋敷から忽然と姿を消した「不在の父」。あるいは、老舗和菓子屋の跡取り息子が夜の街をさまよっていた謎の行動を描く「獅子と地下鉄」。そして、友人の婚約者の写真にまつわる不吉な影を追う、表題作の「鷺と雪」。英子は、聡明で冷静なベッキーさんの助けを借りながら、これらの「日常の謎」の真相に迫っていきます。

一つ一つの謎は、ベッキーさんの見事な推理によって、きれいに解き明かされていきます。そこには、人の心の機微や、ささやかな善意が浮かび上がり、物語世界は穏やかな秩序を取り戻すかのように見えます。登場人物たちの間には、優雅で知的な会話が交わされ、古き良き時代の空気が流れています。

しかし、物語が進むにつれて、平和な日常の背景には、軍靴の響きや社会の不穏な空気が色濃く漂い始めます。英子が淡い恋心を抱く陸軍将校の存在は、彼女の世界と、すぐそこまで迫っている歴史の激動とを結びつけます。そして物語は、誰もが知る歴史上の一日、昭和十一年二月二十六日に向かって、静かに、そして抗いようもなく収束していくのです。

「鷺と雪」の長文感想(ネタバレあり)

この物語を手にした時、多くの人はまず、昭和初期の華族令嬢と女性運転手という魅力的な設定に惹かれるのではないでしょうか。ええ、その期待は裏切られません。英子の天真爛漫な好奇心と、ベッキーさんの知性。二人が織りなす会話は実に心地よく、ページをめくる手が止まらなくなります。

しかし、読み進めるうちに、私たちは気づかされるのです。この作品が、単なる「日常の謎」を解き明かす物語ではないということに。作者は私たち読者にだけ、登場人物たちが見ることのできない「時代の影」を見せてくれます。まるで、ガラスの金魚鉢の中を優雅に泳ぐ金魚たちを、鉢の外から眺めているかのように。彼らが目の前の美しい小石(日常の謎)に夢中になっている間に、鉢を覆い尽くす巨大な影が忍び寄ってくるのを、私たちは知っているのです。

この構造こそが、「鷺と雪」という作品の核心にあると私は感じています。解決可能な小さなミステリと、一個人の力ではどうすることもできない、歴史という名の巨大な悲劇。この二つの鮮やかな対比が、物語に底知れない深みと切なさを与えています。さあ、一話ずつ、その巧みな仕掛けをじっくりと見ていきましょう。

第一話「不在の父」は、まさにこの物語の構造を象徴するような一編です。英子の兄が、浅草で高潔な滝沢子爵そっくりの浮浪者を見かけた、という話から謎が始まります。そして、当の子爵は屋敷から忽然と姿を消してしまう。誘拐か、あるいは事件か。英子とベッキーさんの調査が始まります。

この謎の結末は、犯罪ではありませんでした。それは、誰からも「神様」のように慕われた子爵が、自らの意思で仕組んだ「失踪」だったのです。華族という身分、社会的な体面、そういったもの全ての重圧から逃れるための、静かな、しかし決然とした反逆でした。彼は、すべてを捨てて名もなき一個人に戻ることを選んだのです。

この子爵の個人的な逃亡劇は、来るべき時代の大きな変化を予感させます。華族という制度そのものが、やがて歴史の力によって解体されていく運命にあること。その崩壊の予兆が、この小さな失踪事件に込められているように思えてなりません。一つの時代の終わりを告げる、静謐で物悲しい序曲。それがこの第一話なのです。

第二話「獅子と地下鉄」は、物語全体の中で、一息つけるような心温まるエピソードとして配置されています。英子の叔母から持ち込まれた相談は、和菓子屋の跡取り息子・巧が、夜中に上野をうろついて補導されたというもの。日記に残された「ライオン」「浅草」「上野」という言葉の謎を、英子は自分一人で解こうとしますが、危うい目に遭ってしまいます。

ここで光るのが、やはりベッキーさんの知恵です。彼女が解き明かした真相は、私たちの心を温かくするものでした。巧が探していた「ライオン」とは、動物園の猛獣ではなく、当時人気だった「ライオン歯磨」。彼は、家業の経営を心配するあまり、幸運をもたらすと信じていたその商品の広告を探し、夜の街を歩き回っていたのでした。

この、子供の親を思う純粋な気持ちが引き起こした可愛らしい事件は、ベッキーさんが口にする「わたしは、人間の善き知恵を信じます」という言葉を、見事に体現しています。しかし、この後に訪れる悲劇を知る私たちは、この純粋さや善意が輝けば輝くほど、胸が締め付けられるような思いに駆られます。この暖かな光景こそが、これから無慈悲に踏みにじられてしまう世界の、最後の輝きだったのかもしれない、と。

そして、物語は表題作である第三話「鷺と雪」へと至ります。この最終話は、二重の構造を持っています。まず表層にあるのは、英子の友人・千枝子をめぐるミステリです。台湾にいるはずの婚約者が銀座で撮られた写真に写り込んでいた。死の前兆とされるドッペルゲンガーではないかとおびえる千枝子。この謎も、ベッキーさんの助言を得た英子によって、論理的に解決されます。真相は、婚約者に瓜二つの双子の弟がいた、というものでした。

しかし、このミステリ部分は、本当の目的のための壮大な前振りに過ぎません。物語には、ドッペルゲンガーの噂や、季節外れの鳥の声、不気味な能面といった、超自然的な凶兆がいくつも散りばめられています。これらはすべて、避けられない破局の雰囲気を醸成するための装置なのです。

その中心にあるのが、英子が見る能の『鷺』です。帝の命令によって、天を自由に舞う一羽の白鷺が、地にひれ伏して恭順の意を示す。この、気高く純粋な存在が、絶対的な権威の前に屈服させられるという構図。これこそが、この物語の結末を、そして一つの時代の終わりを、痛切に象徴しているのです。

『鷺と雪』という題名そのものが、一つの予言となっています。『鷺』は、若月少尉に代表される、純粋な理想に燃える青年たち。そして『雪』は、彼らを飲み込み、地に伏させる巨大な歴史の力、すなわち、あの大雪の中で決行された二・二六事件そのものを指し示しているのです。謎が解き明かされた時、私たちはこの恐ろしい方程式を突きつけられることになります。

物語の終わりは、あまりにも静かに、そして突然訪れます。英子は、理想に燃える若き陸軍将校、若月少尉に仄かな恋心を抱いていました。昭和十一年二月二十六日。降りしきる雪の朝、彼女は衝動に駆られ、彼に電話をかけます。自分の淡い気持ちの扉を、ほんの少しだけ叩いてみるかのように。

ですが、運命のいたずらか、電話は若月本人には繋がりませんでした。受話器の向こうから聞こえてきたのは、まさに今、歴史が動いているその現場の、生々しい喧騒でした。その会話の断片から、英子はすべてを悟ります。若月少尉が、決起部隊の一員であることを。そして、この反乱の行く末を知る私たちは、彼がもう二度と帰らないであろうことを悟るのです。

英子の衝撃や悲しみが描写されることはありません。物語は、ただ一つの事実だけを私たちに告げて、ぷつりと終わります。近代文学史に残ると言っても過言ではない、あの最後の一文によって。

「時は、昭和十一年二月二十六日でした。」

この一文は、読者の心臓を直接掴むような力を持っています。それまで丁寧に紡がれてきた英子の個人的な世界、守られてきた日常、淡い恋心。そのすべてが、この冷徹な事実の前に、ガラスのように粉々に砕け散ります。電話という近代的な利器が、彼女の閉ざされた世界に、抗うことのできない歴史の暴力を直接流し込んだ瞬間でした。

結局のところ、「鷺と雪」は、ミステリという形式を用いて、「解き明かせない謎」を描いた物語なのだと思います。日常の小さな謎は、ベッキーさんの知性によって鮮やかに解かれます。しかし、軍国主義へと突き進む日本という国全体を覆う巨大な謎の前では、個人の知恵などあまりにも無力です。「人間の善き知恵を信じます」というベッキーさんの言葉が、これほど悲しく響く作品は他にありません。

唐突に感じられる結末は、決して物語の欠点などではありません。むしろ、二・二六事件という歴史的な断絶によって、一つの時代が完全に終わってしまったことを、これ以上ないほど雄弁に物語っています。作者は、謎解きのカタルシスを私たちから奪い去ります。その代わりに残されるのは、深い沈黙と、英子とベッキーさんの未来を案じる、重苦しい問いかけなのです。二人は、この後どうなってしまうのだろうか、と。

この物語は、私たち読者の立ち位置をも変えてしまいます。最初は謎解きを楽しむ観客だった私たちが、最後には、登場人物たちがたどるであろう過酷な運命を知る、歴史の証人となってしまうのです。物語が意図的に描かなかった空白を、私たちは自分たちの歴史知識で埋めなくてはなりません。それゆえに、この物語は読者の心に、深く、そして長く残り続けるのでしょう。失われた世界への痛切な哀歌であり、時代が壊れる瞬間の脆さを見事に切り取った、類いまれな一作です。

まとめ

北村薫さんの「鷺と雪」は、単なるミステリ小説という枠組みを遥かに超えた、文学的な傑作だと断言できます。昭和初期の華族令嬢・英子と運転手のベッキーさんが日常の謎を解く、という優雅な設定にまず心惹かれます。しかし、その背後には常に、戦争へと向かう時代の不穏な空気が流れています。

物語は、解決できる小さな謎と、決して解決できない歴史の大きな悲劇とを対比させることで、深い奥行きを生み出しています。登場人物たちの穏やかな日常が丁寧に描かれるからこそ、そのすべてが歴史の暴力によって唐突に断ち切られる結末の衝撃は、計り知れません。

特に、あまりにも有名な最後の一文は、読者の心に深く突き刺さります。感傷的な言葉を一切排し、ただ歴史的な事実だけを提示することで、かえって登場人物たちの未来に思いを馳せさせ、言いようのない余韻を残すのです。

ミステリとしての面白さはもちろんのこと、一つの時代の終わりと、その中で生きる人々の儚さを描いた物語として、長く語り継がれていくべき一冊です。読後、きっとあなたは、英子とベッキーさんのその後に思いを巡らせ、深い沈黙に包まれることになるでしょう。