小説「青年の樹」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「青年の樹」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

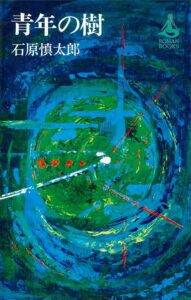

石原慎太郎さんが世に送り出した作品の中でも、特に若者の魂の葛藤を鮮烈に描き出した一作として、今なお多くの人の心を引きつけてやまないのが、この「青年の樹」ではないでしょうか。発表されたのは1959年。社会が大きな変革のうねりの中にあった時代を背景に、一人の青年の生き様が描かれます。

物語の中心にいるのは、決して平穏な日常を生きているとは言えない青年です。彼は、自分の生まれ持った運命と、自らが追い求める理想との間で激しく引き裂かれます。その姿は、読む者の胸を強く打ち、自分自身の生き方について深く考えさせてくれる力を持っています。単なる娯楽小説として終わらない、骨太なテーマ性がこの作品の根幹には流れているのです。

この記事では、まず物語の骨子となるあらすじを、物語の結末には触れずにご紹介します。そして、核心部分のネタバレを交えながら、私がこの作品から何を感じ、何を考えたのかを、少し長くなりますが丁寧にお話ししていきたいと思います。この物語が持つ熱量と深い問いかけを、少しでもお伝えできれば幸いです。

「青年の樹」のあらすじ

物語の主人公は、関東にその名を轟かせるヤクザ組織の一人息子、和久武馬。彼は、暴力と非情さが支配する家業を嫌悪し、その血の宿命から逃れるように大学の門をくぐります。そこで「正しい生き方」とは何かを学び、知的な世界に身を置くことで、自らのアイデンティティを確立しようと渇望していました。

大学で武馬は、どこか影のある美しい女性、山形明子と出会います。彼女もまた、赤坂の高級料亭の娘という華やかな世界の裏で、複雑な家庭の事情を抱えていました。互いの境遇にどこか通じるものを感じた二人は、次第に心を通わせていきます。この出会いは、武馬にとって新たな世界の始まりのように思えました。

しかし、平穏な日々は長くは続きません。明子の母が、政界を揺るがす大きな汚職事件に巻き込まれ、疑惑の渦中で命を絶つという悲劇が起こります。この事件をきっかけに、牧歌的だった武馬の大学生活は、大人の世界のどす黒い現実によって容赦なく侵食されていくのです。

さらに、武馬自身の世界にも最大の危機が訪れます。彼の父であり、組の絶対的な支柱であった組長が、対立組織の凶刃に倒れてしまうのです。拠り所を失い、復讐に燃える組員たちを前に、武馬は人生を左右するあまりにも重い決断を迫られることになります。彼の選ぶ道は、果たして理想か、それとも宿命か。物語はここから、息もつかせぬ展開へと突き進んでいきます。

「青年の樹」の長文感想(ネタバレあり)

ここからは、「青年の樹」という物語の核心、その魂ともいえる部分に踏み込んでいきたいと思います。そのため、結末を含む重大なネタバレが随所に登場します。もし、まだこの物語を読んでおらず、ご自身で結末を確かめたいという方がいらっしゃいましたら、どうかこの先は読まずに、まずは作品を手に取られることをお勧めします。この物語の本当の衝撃は、主人公・和久武馬が下す最後の決断にあるのですから。

私がこの物語を読んで最も強く感じたのは、これは「再生」の物語なのだということです。一度は自らのルーツを完全に否定し、解体しようとまでした青年が、多くの犠牲と挫折を経て、再びその場所に立ち返る。しかし、それは単なる原点回帰ではありません。それは、苦悩の果てに自らの血を受け入れ、それを新しい形で再生させていくという、力強い意志の表明なのです。

武馬が大学へ進学したのは、紛れもなく「逃避」でした。ヤクザという生まれ、血と暴力の世界。彼はそれを自分自身の一部として受け入れることができなかったのです。大学という、いわば象牙の塔で哲学や倫理を学ぶことは、彼にとって自らを浄化するような行為だったのかもしれません。自分の手は汚さず、クリーンな世界で「正しい生き方」を見つけ出す。それは若さゆえの青く、そして切実な願いだったのでしょう。

しかし、彼が安住の地を求めた大学で出会った明子もまた、別の形の「穢れ」を背負っていました。彼女の家である料亭は、政治家たちの汚職の舞台となっていたのです。武馬は、自分が逃げ込んできたはずの清浄な世界にも、社会の腐敗という根深い闇が広がっていることを知ります。彼の理想主義は、ここで最初の揺らぎを見せることになります。

そして、物語を根底から揺るがす衝撃の事実が、明子の母が遺した日記によって明かされます。これは作中最大のネタバレの一つですが、なんと武馬の父・達之助と明子の母はかつての恋人同士であり、明子の姉・香世は二人の間に生まれた、武馬の異母姉だったのです。この瞬間、武馬が逃れようとしていたヤクザの世界と、明子が属する政治と金の世界が、血縁という決して断ち切ることのできない糸で結ばれてしまいます。運命とは、なんと皮肉なものでしょうか。彼は、どれだけ遠くへ逃げようとも、自らの出自からは決して自由になれないということを、ここで痛感させられるのです。

物語の転換点となる父の暗殺。この悲劇をきっかけに、武馬は自らの理想を究極の形で実行に移します。それは、父が築き上げた「和久組の解散」という、あまりにもラディカルな決断でした。ヤクザという存在そのものをこの世から消し去ることで、暴力の連鎖を断ち切る。これこそが、彼が大学で学んだ知性と倫理が導き出した「正しい答え」だったのです。この時の彼は、自らの行為の正しさを信じて疑わなかったに違いありません。

ですが、彼の崇高な理想は、あまりにも厳しい現実の前に脆くも崩れ去ります。組織という「家」を失った組員たちは、生きる術を失い、社会の底辺へと転落していきます。強盗に身を落とす者、物乞いをする者。武馬が救おうとした人々は、彼の理想によって逆に地獄へと突き落とされてしまったのです。彼はここで、机上の空論がいかに無力であるか、そして自らの決断が招いた責任の重さを、骨身に染みて思い知らされます。

そして、武馬の理想主義に最後のとどめを刺したのが、最も忠実な老幹部であった辰の死です。彼は、誰もいなくなった組の事務所をただ一人で守り続けていました。その辰が、勢力を拡大する対立組織・川名組によって無残に殺害されてしまうのです。このネタバレは、物語の空気を一変させます。守るべき理想のために、守るべき人間を死なせてしまった。この耐えがたいほどの無力感と罪悪感が、彼の心を完全に打ち砕き、新たな行動へと駆り立てるのです。

理想だけを掲げていても、目の前の大切な一人を救うことはできない。絵に描いた餅は、飢えた者の腹を満たすことはできない。思索の世界に生きてきた武馬は、このあまりにも痛ましい代償によって、行動することの、そして力を持つことの必要性を悟ったのではないでしょうか。彼の内面で、何かが決定的に変わった瞬間でした。

辰の葬儀の最中、川名組が最後のとどめを刺さんと襲撃してきます。仲間たちが次々と倒されていく地獄絵図を前に、武馬はそれまでの知的な逡巡をすべて投げ捨て、闘争の渦中へとその身を投じます。それは、かつて彼が最も忌み嫌ったはずの、暴力の世界でした。しかし、その手にあるのは憎しみや復讐心だけではありません。仲間を守るという、新たに芽生えた責任感と覚悟でした。

そして、物語はクライマックスを迎えます。闘いのさなか、武馬は高らかに宣言するのです。「和久組を再建する」と。これこそが、この物語が読者に突きつける最も重要なネタバレであり、テーマの核心です。彼は、自らが一度は破壊した組織を、自らの手で再生させることを決意したのです。しかしそれは、古いヤクザ組織への回帰を意味するものではありませんでした。

彼は、仲間を守り、この腐敗した社会に自分たちの居場所を築くための、「新しい」組織を作ることを誓います。彼は、自らの血統を呪われた宿命としてではなく、振るうべき力として受け入れたのです。そのために、彼は愛した学問の世界を捨て、大学を去るという代償を払います。思索の道を捨て、継承と行動の道を選んだのです。一度は切り倒されようとした「青年の樹」が、その傷口からこそ、より力強い新たな芽を吹くことを予感させて、物語は幕を閉じるのです。

この物語の魅力は、なんといっても主人公・和久武馬の人物像にあります。彼は単なる反抗的な若者でも、冷徹なアンチヒーローでもありません。自らの血に悩み、哲学書を読みふけり、理想を追い求める知性を持ちながら、いざという時には行動することをためらわない。この内面の葛藤と成長の軌跡こそが、物語全体を貫く推進力となっています。彼の苦悩は、そのまま普遍的な若者の苦悩と重なります。

また、彼を取り巻く女性たち、特に異母姉であることが発覚する香世の存在は、物語にメロドラマ的な彩りと深みを与えています。彼女との関係は、武馬が逃れられない血の宿命を象徴すると同時に、彼が守るべきものの具体的な形を示しています。恋人である明子も含め、彼女たちの存在がなければ、武馬の決断はこれほど重いものにはならなかったでしょう。

父・達之助や老幹部の辰といった、古い世代の男たちの生き様もまた、印象的です。彼らは決して時代の変化に順応できる器用な人間ではありません。しかし、彼らが持つ仁義や矜持が、武馬の行動に大きな影響を与えます。特に、最後まで組の看板を守り抜いて死んだ辰の姿は、武馬に理想だけではない「守るべきもの」の価値を教えたと言えるでしょう。

この原作小説の精神を最も忠実に描き出したのが、1960年に公開された石原裕次郎さん主演の映画です。原作者である石原慎太郎さんが実の弟を想定して書いたとされる主人公を、その裕次郎さん自身が演じているのですから、これ以上の適役は考えられません。裕次郎さんが持つ、どこか憂いを秘めたタフガイというイメージは、武馬の内に秘めた葛藤と爆発的な行動力を見事に体現していました。

一方で、1977年に三浦友和さん主演でリメイクされた映画では、物語の構造が大きく変更されています。こちらでは主人公はヤクザとは無関係の一般学生となり、友人のために奮闘するという青春物語の色合いが濃くなっています。これはこれで時代の変化を反映していて興味深いのですが、やはり運命に抗い、それを受け入れて再生していくという原作の重厚なテーマは、1960年版にこそ宿っていると感じます。

結局のところ、「青年の樹」が私たちに問いかけてくるのは、非常に根源的な問いです。人は自らの出自や環境、逃れられない運命とどう向き合っていくべきなのか。そして、不正や矛盾に満ちた社会の中で、いかにして自分自身の足で立ち、生きる意味を見出していくのか。石原慎太郎さんは、その答えを思索の中にではなく、危険を伴う現実世界との関わり、つまり「行動」の中に見出そうとしました。その力強いメッセージが、この物語には満ち溢れているのです。

まとめ

この記事では、石原慎太郎さんの小説「青年の樹」について、結末のネタバレを含む詳細な感想と、その手前のあらすじをご紹介しました。ヤクザの跡取りという宿命を背負った青年が、理想と現実の狭間でいかに苦悩し、そしていかなる決断を下したのか、その軌跡を追ってきました。

この物語の真髄は、主人公・武馬が、一度は完全に否定した自らの血と組織を、最終的に自らの意志で引き受け、「再生」させることを選ぶ点にあります。それは単なる敗北や回帰ではなく、挫折と犠牲を経て得た、より成熟した形での自己確立の物語だと言えるでしょう。

単なる青春の記録や裏社会を描いた物語という枠には、到底収まりきりません。一人の人間が、自らの運命と社会にどう対峙していくかという、普遍的で重い問いを私たちに投げかけてきます。行動することの重みと尊さを、これほど力強く描いた作品も珍しいのではないでしょうか。

もし、この記事を読んで少しでも「青年の樹」という作品に興味を持っていただけたなら、これに勝る喜びはありません。未読の方はもちろん、かつて読んだという方も、ぜひもう一度この熱い魂の物語に触れてみてください。きっと新たな発見があるはずです。