小説「雨降る森の犬」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「雨降る森の犬」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

馳星周さんといえば、デビュー作『不夜城』に代表されるような、暗く、暴力的な裏社会を描く作家という印象が強い方も多いのではないでしょうか。しかし、この「雨降る森の犬」は、そんな従来のイメージを心地よく裏切ってくれる、温かく、そして切ない感動に満ちた物語なのです。

舞台は信州の豊かな自然。心に深い傷を負った一人の少女と、同じように孤独を抱えた少年が、一人の思慮深い大人と、一頭の大きな犬との出会いを通じて、ゆっくりと凍てついた心を溶かしていく。それは、血のつながりだけが家族ではないこと、そして失われたもののかけがえのなさを教えてくれる、魂の再生の物語といえるでしょう。

この物語が特別なのは、作者である馳星周さんご自身の経験が色濃く反映されている点です。物語に登場する犬・ワルテルは、作者がかつて共に暮らした愛犬がモデルになっています。だからこそ、ページをめくるたびに伝わってくる愛情の深さ、そしてやがて訪れる別れの描写には、読む者の胸を強く締め付けるほどのリアリティが宿っているのです。

この記事では、そんな「雨降る森の犬」の物語の骨子に触れつつ、後半では結末までの展開に言及しながら、私の心を揺さぶったポイントをじっくりと語っていきたいと思います。これから読もうと思っている方も、すでに読み終えて誰かとこの感動を分かち合いたいと思っている方も、ぜひお付き合いいただければ幸いです。

「雨降る森の犬」のあらすじ

中学3年生の広末雨音(ひろすえ あまね)は、父親を病で亡くし、母親からは育児を放棄され、心を閉ざしていました。母親の身勝手な都合で、信州の蓼科(たてしな)で暮らす母の兄、叔父である乾道夫(いぬい みちお)の元へ預けられることになります。誰にも心を開かず、他人行儀な敬語でしか話せなくなってしまった雨音。その凍てついた心は、まだ冬の気配が色濃く残る3月下旬の蓼科の風景と重なるようでした。

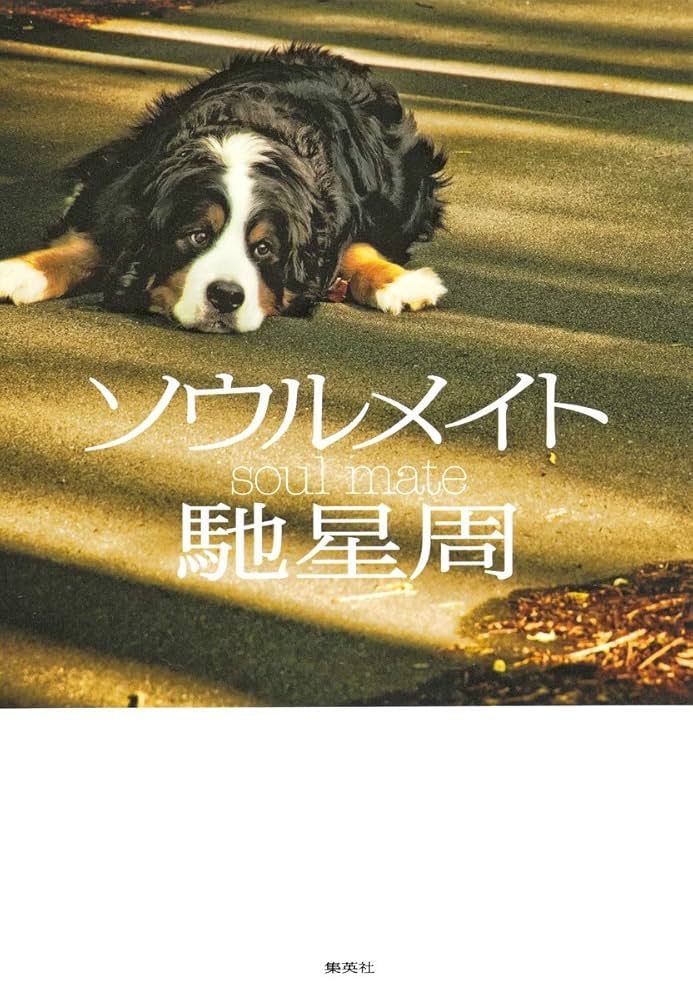

山岳写真家である道夫は、そんな雨音を静かに、そして大きな器で受け止めます。彼の家には、ワルテルという名の大きなバーニーズ・マウンテン・ドッグがいました。しかしワルテルは、見知らぬ人間を簡単には受け入れない、気難しく孤高な犬。雨音との最初の出会いも、唸り声をあげて威嚇するという、緊張感に満ちたものでした。

当初はワルテルを怖がり、その存在を持て余していた雨音でしたが、日々の散歩や道夫の助言を通じて、少しずつ彼との距離を縮めていきます。言葉を交わさずとも、その大きな体温と静かな愛情は、雨音の心の氷をゆっくりと溶かし始めます。ワルテルが自分を「群れの一員」として認めてくれたことを知った時、雨音の中に確かな変化が芽生え始めるのでした。

やがて、隣の別荘にやってきた高校生・国枝正樹(くにえだ まさき)と出会います。彼もまた、家庭に複雑な事情を抱え、どこか心を閉ざした少年でした。同じような痛みを抱える二人は、ワルテルという存在を介して、静かに心を通わせていきます。傷ついた二人の少年少女と一頭の犬。蓼科の美しい自然の中で、彼らの特別な夏が始まろうとしていました。

「雨降る森の犬」の長文感想(ネタバレあり)

この物語を読み終えた時、私の心には温かい涙と共に、ずっしりとした、しかし決して不快ではない、命の重みが残りました。それは単に「感動した」という一言では片付けられない、魂を揺さぶられるような体験だったのです。ここでは、物語の結末に触れながら、なぜ「雨降る森の犬」がこれほどまでに私たちの心を打つのか、その理由をじっくりと語らせてください。

まず触れなければならないのは、主人公である雨音の心の再生の過程です。物語の冒頭、彼女はまるで感情を失った人形のよう。母親に捨てられ、唯一の安定した世界であった父親を失った喪失感は、彼女から言葉と表情を奪い去りました。そんな彼女が、叔父である道夫と、犬のワルテルと共に暮らす中で、少しずつ人間性を取り戻していく姿には、胸が熱くなります。

特に印象的なのが、ワルテルとの関係性の変化です。最初は恐怖の対象でしかなかった大きな犬。しかし、道夫から「ワルテルは身内にしか唸らない。お前を群れの一員だと認めたんだ」と教えられる場面があります。この一言が、どれほど雨音の心を救ったことでしょう。誰からも必要とされていないと感じていた彼女が、人間ではない、一頭の犬によって、その存在を肯定された瞬間でした。

この「群れ」という考え方は、物語全体を貫く重要なテーマです。血がつながっていても、互いを傷つけ合うだけの関係は「家族」とは呼べない。雨音の母親がその典型です。一方で、血のつながりはなくとも、互いを尊重し、守り合い、静かに寄り添うことができるのなら、それは真の「家族」足りうる。雨音、道夫、そしてワルテルは、まさに新しい「群れ」を形成していくのです。

そこに、もう一人の重要な人物、正樹が加わります。彼もまた、裕福ながらも愛情のない家庭に育ち、孤独を抱えています。似た境遇を持つ二人が、ワルテルという共通の存在を通じて惹かれ合うのは、必然だったのかもしれません。彼らの関係は、よくある恋愛物語とは一線を画します。それは、恋愛よりもっと深く、もっと切実な、魂の結びつき。まるで兄と妹のように、互いの傷を舐め合い、支え合う姿は、読んでいて本当に美しいと感じました。

この新しい「群れ」の絶対的な支柱となっているのが、道夫の存在です。彼は、傷ついた若者たちに対して、決して無理に心を開かせようとはしません。ただそこにいて、静かに見守り、温かい食事を作り、生きるための知恵を授ける。彼が作る猪のハムや鹿肉のカレーといったジビエ料理は、自然の恵みをいただくという、生きることの根源的な営みを象徴しているかのようです。彼こそが、多くの人が求める理想的な大人の姿ではないでしょうか。

道夫は、雨音と正樹を登山の世界へと誘います。厳しい自然に挑戦し、自らの足で頂を目指すという経験は、二人に自信と連帯感をもたらします。そして道夫は、動物たちから学んだという哲学を語ります。「人間は過去と未来に囚われて生きている。…動物は違う。あいつらは、今を生きている」。この言葉は、過去の傷に囚われ、未来を悲観していた二人にとって、大きな指針となったはずです。

物語は、雨音の母親が蓼科に現れることで、一つの転機を迎えます。ここで見せる雨音の成長には、目を見張るものがありました。かつては母親の前で萎縮するだけだった彼女が、はっきりと自分の意志を伝え、母親と対峙するのです。そしてその時、彼女と母親の間に立ちはだかったのが、ワルテルでした。雨音を守ろうとするその姿は、彼が単なるペットではなく、雨音の真の守護者であることを証明する、感動的な場面でした。

こうして、雨音、正樹、道夫、そしてワルテルという、血のつながりを超えた「群れ」は、確固たる絆で結ばれていきます。それは、共有された経験、互いへの敬意、そして何よりもワルテルへの無償の愛によって築かれた、かけがえのない聖域でした。彼らが過ごした蓼科の森での日々は、まるで奇跡のような時間だったのです。

しかし、物語は私たちに、その奇跡の時間が永遠ではないという、残酷な現実を突きつけます。物語の後半、ワルテルの体に病が見つかります。癌です。これは、モデルとなった馳さんの実在の愛犬ワルテルと同じ運命であり、作者自身の経験が生々しく反映されている部分でもあります。活発だったワルテルが少しずつ弱っていく姿は、読んでいて本当に辛いものでした。

そして、避けられない別れの時がやってきます。このクライマックスは、涙なくしては読めません。ワルテルは、まるで何かを待つかのように、懸命に命をつなぎます。彼が待っていたのは、他でもない雨音でした。彼女が外出先から帰ってくるのを見届けた後、ワルテルは静かに息を引き取るのです。その最期の穏やかな表情を想像するだけで、今でも胸が締め付けられます。

多くの読者がこの場面で涙が止まらなかったと語っていますが、私も例外ではありませんでした。特に、いつもは冷静で動じない道夫が、声を上げて泣く場面。彼の涙は、ワルテルの死がどれほど大きな喪失であったかを物語ると同時に、その悲しみを共有することで、残された者たちの絆がさらに強くなることを示していました。

道夫は言います。「人が動物と暮らすのは、別れの悲しみより一緒にいる喜びの方がずっと大きいからじゃないのかな」。この言葉は、ペットと共に暮らした経験のある人ならば、誰もが深く頷くのではないでしょうか。ワルテルの死は、耐え難いほどの悲しみをもたらしました。しかし、彼が与えてくれた喜び、愛情、そして温もりは、その悲しみを遥かに凌駕するものでした。

ワルテルという存在を失った悲しみを共有すること。それによって、雨音、正樹、道夫は、本当の意味で一つの家族になったのだと私は思います。共有された喜びは絆を育みますが、共有された深い悲しみは、その絆を永遠のものにするのです。ワルテルの死は、決して終わりではありませんでした。それは、残された者たちが新たな一歩を踏み出すための、痛みを伴う儀式だったのです。

物語の最終章は、ワルテルの死後、それぞれが自分の道を見つけていく姿を描きます。雨音は絵を描くことに、正樹は道夫のような写真家になることに、自らの未来を見出します。それは、ワルテルと共に過ごした蓼科の自然の中で見つけた「美しさ」を、生涯をかけて見つめ続けていこうという決意の表れでした。

彼らが抱える親との問題が、都合よく解決したりはしない点も、この物語の誠実さを示しています。彼らは親と完全に和解するわけではありません。しかし、親を許せなくても、自分たちの力で未来を切り拓いていけるだけの強さを、彼らはもう手に入れていたのです。ワルテルが、その強さを与えてくれたのです。

物語のラスト、雨音と正樹は、ワルテルとの思い出が詰まった「雨降る森」を訪れます。そこで降る雨は、もはや悲しみの象徴ではありません。それは、すべてを洗い流し、新たな命を育む、浄化と再生の雨なのです。ワルテルの記憶は、これからもずっと彼らの心の中で生き続け、彼らの人生を照らす光となるでしょう。

最後に、一部で指摘される批評的な視点にも触れておきたいと思います。登場人物たちが、少し理想化されすぎているのではないか、という意見です。確かに、物分かりが良すぎる賢明な大人である道夫や、美しく健気に成長する雨音といった造形は、ある種の定型的な人物像に見えなくもありません。しかし、私はそうは思いませんでした。この物語は、現実の厳しさから逃れるための避難場所であり、一つの理想郷を描いた作品なのだと感じます。だからこそ、私たちはこの物語に深く没入し、心を救われるのではないでしょうか。この温かな物語は、傷ついた魂のための聖域なのです。

まとめ

「雨降る森の犬」は、単なる犬と人間の物語という枠には収まらない、深遠な魂の記録でした。作者である馳星周さんが、かつて愛した犬への個人的な想いを昇華させたこの作品は、読む者の心の最も柔らかい部分に触れ、静かに、しかし強く揺さぶってきます。

物語の中心にあるのは、喪失と再生です。親からの愛を得られず、心を固く閉ざしてしまった少年少女が、蓼科の雄大な自然、一人の賢明な大人、そして何よりも一頭の犬が与えてくれる無償の愛によって、自らの足で再び立ち上がっていく。その過程は、痛々しくも、この上なく美しいものでした。

この物語は私たちに、本当の「家族」とは何かを問いかけます。それは血のつながりによって決まるのではなく、互いを尊重し、守り合い、悲しみさえも分かち合うことで築かれる「群れ」なのだと。そして、動物たちが教えてくれる「今を生きる」ことの尊さを、改めて感じさせてくれます。

もしあなたが人生に疲れ、誰かの温もりに触れたいと願っているのなら、ぜひこの本を手に取ってみてください。ワルテルの大きな体温と、雨音たちのひたむきな姿が、きっとあなたの凍てついた心を優しく溶かしてくれるはずです。読み終えた後には、温かい涙と共に、明日を生きるための小さな勇気が湧いてくることでしょう。