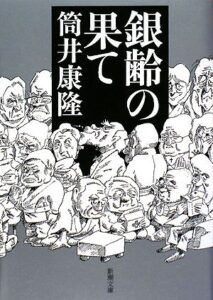

小説「銀齢の果て」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「銀齢の果て」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この物語は、私たちのすぐそばにあるかもしれない、一つの暗い未来の形を描き出しています。超高齢化社会という現実の問題を、筒井康隆氏ならではの発想で大胆に、そして容赦なく突き詰めた作品です。初めてこの設定に触れた時、そのあまりの過激さに言葉を失うかもしれません。

しかし、物語を読み進めるうちに、これは単なる空想の産物ではないことに気づかされます。私たちの社会が内包する、高齢者に対する無意識の眼差しや、効率を優先するあまり人間性が見失われていく風潮。そうした現代の病理が、物語の根底には脈打っているのです。

この記事では、まず物語の骨子を追い、その後で結末までの詳細な展開に触れながら、私が抱いた思いを深く掘り下げていきます。この衝撃的な物語が私たちに何を問いかけ、何を残すのか。一緒にその深淵を覗き込んでみませんか。

小説「銀齢の果て」のあらすじ

物語の舞台は、深刻な高齢化に苦しむ近未来の日本です。増大し続ける社会保障費に音を上げた政府は、ついに一つの恐ろしい法律を施行します。それは「老人相互処刑制度」、通称「シルバー・バトル」。全国の七十歳以上の高齢者を指定地区に集め、最後の一人になるまで殺し合わせるという、にわかには信じがたい制度でした。

主人公は、七十七歳になる元和菓子職人の宇谷九一郎(うたに きゅういちろう)。彼は隠居し、穏やかな余生を送っていましたが、彼の住む宮脇町が「シルバー・バトル」の指定区域となったことで、日常は唐突に終わりを告げます。昨日までのご近所さんが、今日からは命を奪い合う敵となるのです。

元自衛官、元プロレスラーといった屈強な老人から、ごく普通に暮らしてきた人々まで。様々な背景を持つ高齢者たちが、否応なく殺戮の渦へと巻き込まれていきます。銃器、刃物、鈍器、あらゆる武器の使用が認められた無法地帯で、生き残るための壮絶な戦いが幕を開けるのです。

宇谷九一郎は、この地獄のような状況を生き延びることができるのでしょうか。平穏な職人だった彼が、生きるためにどのような選択を迫られるのか。物語は、極限状態に置かれた人間の尊厳と狂気を、執拗に描き出していきます。

小説「銀齢の果て」の長文感想(ネタバレあり)

この『銀齢の果て』という作品について語るには、まずその根幹にある「老人相互処刑制度」という設定の衝撃から始めなければなりません。国家が、国民である高齢者に殺し合いを強制する。この一点だけでも、読者の倫理観を激しく揺さぶります。これは、社会の重荷と見なされた者たちを合法的に「処分」するという、究極の功利主義がもたらした悪夢です。

物語の冒頭で、この制度が淡々と説明される場面は、その官僚的な冷たさゆえに、かえって恐ろしさを増幅させます。期限内に生存者が複数いた場合は全員処刑されるというルールは、参加者に一切の逃げ道を与えません。平和的な共存や、戦いからの離脱という選択肢は存在せず、ただ殺すか殺されるかの二者択一を強いるのです。この非情な枠組みこそが、物語全体の絶望的な色合いを決定づけています。

主人公の宇谷九一郎は、七十七歳の元和菓子職人という、どこにでもいそうな老人として描かれます。彼が特別な戦闘技術や、人並外れた精神力を持っているわけではない、という点が重要です。ごく普通の人間が、ある日突然、殺人者になることを強いられる。彼の戸惑い、恐怖、そして生き残るために徐々に変貌していく過程は、読者に強烈な感情移入を促します。

彼の住む宮脇町には、元自衛官や神父など、多彩な老人たちが暮らしています。彼らは、制度が発動するまでは、それぞれの人生を背負った一個の人間でした。しかし、「シルバー・バトル」の開始と共に、彼らは「強敵」という記号に変わってしまいます。昨日までの隣人との絆や思い出が、今日を生きるための障害となる。この人間関係の残酷な断絶こそ、この制度がもたらす最も悲劇的な側面の一つでしょう。

戦いの火蓋が切られると、宮脇町は阿鼻叫喚の地獄絵図と化します。筒井氏の筆は容赦がなく、繰り広げられる殺戮の光景を生々しく、そして克明に描き出します。脳漿が飛び散り、内臓が流れ出る。そうした直接的な描写の連続は、読者に強烈な不快感を与えるかもしれません。しかし、この過剰とも思える暴力描写は、国家による制度的な暴力がいかに個人の尊厳を破壊し、人間を「モノ」へと貶めるかを、肌感覚で訴えかけてくるのです。

宇谷は当初、この狂気の沙汰に怯え、逃げ惑うばかりです。しかし、生き残るためには、彼自身も手を汚さなければなりません。和菓子を作っていたその手で、人を殺めなければならない。この変貌の過程は、本作の核心部分をなしています。極限状態は、かくもたやすく人間から平穏な日常と倫理観を剥ぎ取ってしまう。宇谷の最初の殺害は、彼の内なる何かが決定的に壊れた瞬間として、重く心に刻まれます。

参加者たちの反応は様々です。獰猛に戦う者、絶望して自ら命を絶つ者、一時的な同盟を結ぼうとする者。それぞれの死に様や生き様を通して、本作は死を前にした人間の多様な姿を映し出します。それは、高齢者という一括りのイメージを打ち破り、一人ひとりが持つ個々の人生の重みを逆説的に示しているようにも感じられました。彼らは単なる犠牲者の集団ではなく、最後まで意思を持った人間なのです。

物語の中盤、宇谷は元刑事で過去の「シルバー・バトル」を生き延びた経験を持つ猿谷甚一という男と手を組みます。この同盟は、宇谷にとって生き残るための重要な戦略となります。猿谷の存在は、この殺戮ゲームが初めてではなく、すでに社会に定着してしまっているという事実を突きつけ、世界の絶望をさらに深めます。勝者でさえ、次なる戦いに備えなければならないのです。

猿谷という経験者の視点が加わることで、物語は単なる殺し合いから、生存のための戦術や駆け引きという新たな側面を見せ始めます。しかし、この同盟もまた、最後の一人しか生き残れないという絶対的なルールの前では、常に裏切りの危険性をはらんでいます。信頼と猜疑心が交錯する二人の関係は、極限状態における人間関係の脆さを象徴しているかのようです。

そして、物語は宮脇町の終盤戦へと突き進みます。生存者がごく少数に絞られ、政府が定めた期限が刻一刻と迫る中、緊張は最高潮に達します。誰もが疑心暗鬼に陥り、わずかな物音にも神経をすり減らす。この心理的な消耗戦の描写は、物理的な戦闘以上に過酷で、読んでいるこちらの息まで詰まるようでした。

ついに、宇谷九一郎は宮脇町の唯一の生存者となります。しかし、その勝利は、英雄的なものでも、達成感に満ちたものでもありません。むしろ、あまりにも皮肉で、空虚な結末でした。最終局面で、宇谷は盟友であるはずの猿谷の行動を「裏切り」だと誤解します。その誤解が、意図せずして宇谷を最後の生存者にしてしまうのです。彼は誰かを打ち破って勝ったのではなく、偶然とすれ違いによって「勝たされて」しまったに過ぎません。

がらんどうになった町に一人帰宅する宇谷。彼の「勝利」は、コミュニティの完全な破壊と、おびただしい死の上に成り立っています。そこには何の栄光もなく、ただ深い喪失感と虚無が広がっているだけです。この結末は、「シルバー・バトル」という制度そのものの無意味さと、そこで得られる勝利の空虚さを、痛烈に物語っています。

しかし、物語はここで終わりません。宇谷をはじめ、各地区の「シルバー・バトル」を生き延びた老人たちは、この理不尽な制度を生み出した国家そのものへ怒りの矛先を向けます。彼らは、国家によって殺人者にさせられ、全てを奪われました。もはや失うものは何もない生存者たちは、その身につけた戦闘技術をもって、体制への反乱を企てるのです。

この展開は、圧政が、意図せずして最も危険な反逆者を生み出すという歴史の皮肉をなぞっているようです。国家は高齢者を効率的に「処分」しようとした結果、戦闘に特化した、死を恐れない最強の老人部隊を作り上げてしまった。この反乱は、彼らにとっての最後の抵抗であり、人間としての尊厳を取り戻すための戦いでした。

しかし、その絶望的な蜂起もまた、国家の圧倒的な力の前に鎮圧されてしまいます。この結末は、井上ひさし氏の『吉里吉里人』が想起されるような、悲劇的で救いのないものです。個人、たとえそれが集団になったとしても、巨大なシステムに抗うことの困難さと、暴力の連鎖がもたらす破滅的な結局を、本作は冷徹に見据えています。

結局、根本的な解決策は何一つ提示されません。読者の前には、ただただ打ちのめされた老人たちの姿と、何も変わらない冷酷な社会が残されるのです。この救いのなさは、安易な希望やカタルシスを読者に与えることを拒否する、作者の強い意志の表れでしょう。

この物語は、「長生きは悪なのか?」という、本来あってはならないはずの問いを、私たちの喉元に突きつけます。社会にとっての「有用性」という物差しで人間の価値が測られるようになった時、その先に待っているのは『銀齢の果て』で描かれたような世界なのかもしれません。これは、高齢者だけの問題ではなく、全ての人間が持つ「生きる価値」そのものへの問いかけなのです。

『銀齢の果て』は、その過激な設定と暴力描写の奥に、現代社会が抱える病理に対する鋭い警告を秘めた作品です。読むには覚悟がいるかもしれません。しかし、この物語がもたらす戦慄と不快感の先にこそ、私たちが目を背けてはならない、重要な問いが存在しているのです。

まとめ

小説『銀齢の果て』は、超高齢化社会の行き着く先を、一つの恐ろしい形で描き出した物語です。国が定めた「老人相互処刑制度」という衝撃的な設定のもと、平凡な老人が生き残るために殺し合いの渦に巻き込まれていく様を克明に追っています。

この作品は、単なる刺激的なエンターテイメントではありません。そこには、効率や生産性ばかりを重視する現代社会が、いずれ切り捨ててしまうかもしれない弱者への冷たい視線が描かれています。物語を通して、「人間の価値とは何か」「生きるとは何か」という根源的な問いを、読者は突きつけられることになります。

ネタバレを含む感想で述べた通り、物語の結末に安易な救いはありません。むしろ、圧倒的な絶望と虚無感が残ります。しかし、その痛みや不快感こそが、この作品を読む最大の意味なのかもしれません。

この強烈な読書体験は、私たちの社会が抱える問題を直視するきっかけを与えてくれます。目を背けたくなるような描写の先に、現代を生きる私たちが真剣に考えなければならないテーマが横たわっている、重厚な一作です。