小説「訪問者」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。恩田陸さんの描く、山奥の洋館で繰り広げられる一夜の物語です。閉ざされた空間に集う人々、次々と現れる招かれざる客、そして明かされていく過去の秘密。読み始めると、その独特の雰囲気に引き込まれてしまいます。

小説「訪問者」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。恩田陸さんの描く、山奥の洋館で繰り広げられる一夜の物語です。閉ざされた空間に集う人々、次々と現れる招かれざる客、そして明かされていく過去の秘密。読み始めると、その独特の雰囲気に引き込まれてしまいます。

この物語は、いわゆるクローズド・サークルもの、密室劇の形式をとっています。登場人物たちの会話を中心に、過去の出来事やそれぞれの思惑が少しずつ明らかになっていく構成は見事です。派手なアクションがあるわけではありませんが、張り詰めた空気感と、いつ何が起こるかわからない緊張感がたまりません。

この記事では、物語の詳しい流れ、つまり物語の筋道に触れながら、物語の核心部分にも言及していきます。まだ読んでいない方、結末を知りたくない方はご注意くださいね。そして、私自身がこの作品を読んでどう感じたのか、詳しい思いや考察をたっぷりと書いていきます。

読み終わった後、なんとも言えない不思議な余韻が残る作品です。すっきり解決!というわけではないかもしれませんが、それがまた魅力の一つだと感じています。恩田陸さんのファンの方はもちろん、じっくりと人間ドラマや謎解きを楽しみたい方におすすめしたい一冊です。

小説「訪問者」のあらすじ

物語の舞台は、山深く静かにたたずむ古い洋館。ここは、3年前に近くの湖で謎の死を遂げた実業家、朝霞千沙子が建てたものです。千沙子に育てられた若き映画監督、峠昌彦もまた、最近事故でこの世を去りました。彼の死を悼み、そして彼の遺した最新作の脚本『象を撫でる』についての記事を書くため、雑誌記者と名乗る井上とカメラマンの長田が洋館を訪れます。

洋館には、昌彦の幼少期を知る朝霞一族が集まっていました。長男の千蔵、次男の千次、三男の千衛、末っ子の千恵子とその夫の協一郎、そしてお手伝いの更科裕子、さらに複雑な事情を抱えた少女、羽澤愛華。井上は彼らに昌彦についての取材を開始しますが、話が進むうちに、千沙子の死にも不審な点があったことが匂わされます。

取材が進む中で、鋭い千次によって井上たちの正体が暴かれます。井上は記者ではなく弁護士であり、昌彦の親しい友人でした。そして、昌彦の遺言を預かっており、その内容は「この集まった者の中に、自分の本当の父親がいる」という衝撃的なものでした。井上は自身の目的を明かし、協力を求めますが、逆に千次から「君が『訪問者』なのかね?」と問われます。数日前、千次の元には「訪問者に気を付けろ」という差出人不明の怪文書が届いていたのです。

井上が戸惑う中、新たな来訪者を告げるベルが鳴ります。現れたのは、愛華の母親である澄子。彼女は「娘が熱を出したと連絡を受けて来た」と言いますが、誰もそんな連絡はしていません。澄子は昌彦の幼馴染でもあり、掴みどころのない不思議な女性です。食堂に移り、井上が遺言状を読み上げますが、誰も父親だと名乗り出る者はいません。

不穏な空気が漂う中、激しい雷雨が館を襲います。その時、愛華が窓の外を指さし「千沙子さんを見た」と叫びます。大人たちが慌てて外を確認すると、そこには見知らぬ男が倒れて死んでいました。さらに玄関には、葬儀の際に昌彦と共に棺に入れられたはずの木彫りの象が置かれていました。死んでいた男は澄子の夫であり、館に盗みに入ろうとして転落死した事故と見なされます。しかし、謎は深まるばかりです。

事態が混迷を深める中、またしても来訪者が現れます。小野寺と名乗るその青年は劇団員で、「死んだはずの千沙子の役を演じてほしい」という奇妙な依頼を受け、昨夜この館の周りでその役を演じていたと告白します。依頼主も目的も不明なままですが、崖崩れで帰れなくなり、館に助けを求めてきたのです。彼は状況に臆することなく、持ち前の推理力で次々と朝霞家の謎に切り込んでいきます。そして、「訪問者とは僕のことだったのかもしれない」と宣言するのでした。

小説「訪問者」の長文感想(ネタバレあり)

さて、ここからは物語の結末や核心部分に触れながら、私が「訪問者」を読んで感じたことを詳しく書いていきたいと思います。まだ結末を知りたくない方は、ここから先は読まないようにしてくださいね。

まず、読み終えて一番に感じたのは、「結局、何が本当だったんだろう?」という、心地よいような、もどかしいような不思議な感覚でした。物語の終盤で、いくつかの謎に対する答えのようなものは提示されます。例えば、昌彦の父親は誰だったのか、千沙子の死の真相は、そして「訪問者」とは誰(あるいは何)を指していたのか。しかし、それらの「答え」が本当に真実なのか、確信が持てないように描かれているのが、この作品の大きな特徴だと感じました。

特に印象的だったのは、登場人物たちが語る過去の出来事や人物評が、語り手によって微妙に、あるいは大きく食い違う点です。朝霞千沙子という人物像も、厳格な実業家、慈愛に満ちた母親代わり、計算高い策略家など、様々な側面が語られます。これは作中でも触れられる「群盲、象を撫でる」というテーマに直結していますよね。人は物事や他人の一部分しか見ることができず、それぞれが触れた部分から全体像を推測するしかない。だから、語られる「真実」もまた、語り手の主観や立場によって歪められた一部分でしかないのかもしれない、と思わされました。

物語の探偵役のように立ち回る青年、小野寺の存在も非常に興味深かったです。彼は外部から来た人間でありながら、物怖じせず朝霞家の内情に踏み込み、次々と鋭い指摘をしていきます。彼の推理によって、膠着していた状況が動き出し、新たな事実(あるいはそう思われること)が明らかになっていきます。彼がいなければ、この一夜の話し合いはもっと違う方向に進んでいたかもしれません。

ただ、参考にした感想にもありましたが、小野寺の推理や立ち回りが少し「出来すぎている」ように感じられる部分も確かにありました。まるで物語を都合よく進めるための装置のようにも見えなくもない。しかし、彼自身もまた、峠昌彦と何らかの接点があったことが示唆されており、彼が単なる偶然の来訪者ではない可能性も残されています。彼が語った推理さえも、何か別の目的のためのカモフラージュだったのではないか…そんな疑念すら抱かせます。

朝霞家の兄弟姉妹たちも、それぞれに個性的で魅力的でした。特に次男の千次は、冷静で観察眼が鋭く、物語の序盤から不穏な空気を感じ取り、井上の正体を見抜くなど、重要な役割を果たします。彼がなぜ家業を継がなかったのか、その理由などは詳しく語られませんが、彼なりの思惑や、一族に対する複雑な感情が垣間見える描写が好きでした。彼のような人物がいることで、物語に深みが増しているように感じます。

少女、愛華の存在も忘れられません。最初は怯えているか弱い子供のように見えましたが、終盤で、実は周囲の大人たちを観察し、ある種の「演技」をしていたことが示唆されます。彼女が千沙子の部屋で人形遊びをしていたこと、そしてその部屋に入ろうとした父親(澄子の夫)が転落死したこと。この二つの出来事の間に、何かがあったのではないかと想像させられます。彼女の純粋そうな瞳の奥に隠されたもの、そして彼女が見ていた「真実」は、大人たちの語る物語とはまた違ったものだったのかもしれません。

物語の終盤、小野寺は「本当の事件は澄子の夫の死だけで、他はすべてそれを隠すためのカモフラージュだったのではないか」という大胆な仮説を提示します。千沙子の死の真相、お宝の謎、昌彦の父親探しといった、これまで議論の中心だった事柄が、実は澄子親子を守るために朝霞家の人々が作り上げた壮大な「お芝居」だったのではないか、というのです。この展開には驚かされましたし、それまでの全ての出来事が違って見えてくるような感覚がありました。

しかし、これもまた確定的な真実として描かれるわけではありません。朝霞家の人々は、小野寺の指摘を肯定も否定もせず、曖昧な態度で受け流すように見えます。彼らが本当に示し合わせていたのか、それとも小野寺の考えすぎなのか。あるいは、その両方が入り混じっているのか。読者は結局、彼らの老獪な微笑みの向こうにある真意を掴むことはできません。この「わからなさ」こそが、恩田陸作品らしい魅力なのかもしれませんね。

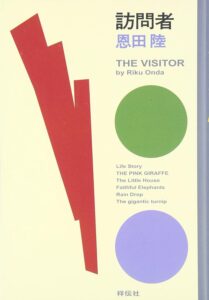

各章のタイトルが、『せいめいのれきし』『ももいろのきりん』『ちいさいおうち』『かわいそうなぞう』『ふるやのもり』『おおきなかぶ』といった、有名な絵本のタイトルになっているのも面白い仕掛けです。それぞれの章の内容と絵本の物語が、どこか響き合っているようにも感じられます。例えば、様々な人物が登場し、力を合わせて(?)謎という名の「かぶ」を引き抜こうとする終盤の展開は、『おおきなかぶ』のタイトルと重なります。こういう遊び心も、読む楽しみの一つでした。

また、章の始まりが必ず「来客を告げるベルが鳴った」という一文(あるいはそれに類する描写)で始まるのも印象的です。次に誰が現れ、どんな新たな謎や混乱がもたらされるのか、毎回ドキドキさせられました。この繰り返しが、物語に独特のリズムと緊張感を与えています。まるで舞台劇の幕が上がる合図のようで、読者を物語の世界へといざなう効果があったように思います。

ミステリとしては、派手な殺人事件が次々に起こるわけではなく、会話劇が中心です。しかし、その会話の中で、過去の出来事に関する証言が食い違い、登場人物たちの隠された顔が次々と暴かれていく過程は、非常にスリリングでした。誰が嘘をついているのか、誰が何を隠しているのか。読者もまた、登場人物たちと一緒に疑心暗鬼になりながら、真実の欠片を探し求めることになります。

結局、「訪問者」とは誰だったのでしょうか。最初に怪文書を受け取った千次が警戒していた「訪問者」。井上たち取材班(実は弁護士)。愛華の母、澄子。死体となって発見された澄子の夫。千沙子を演じていた劇団員の小野寺。あるいは、この物語に登場した全員が、何らかの意味で「訪問者」だったのかもしれません。朝霞家という閉ざされた世界に波紋を投げかけ、変化をもたらした存在。そう考えると、このタイトルは非常に示唆に富んでいると感じます。

読み終わった後、登場人物たちと共に長い嵐の一夜を過ごし、ようやく朝の光を見たような、不思議な解放感と疲労感を覚えました。彼らが抱える秘密や嘘、そしてその奥にある人間らしい弱さや計算高さに触れ、少しだけ彼らと心を通わせられたような気にもなりました。すっきりとした解決を求める読者には物足りないかもしれませんが、人の心の複雑さや、物事の多面性を味わいたい人にとっては、忘れられない読書体験になるのではないでしょうか。

恩田陸さんの作品は、ミステリ、ホラー、青春ものなど多岐にわたりますが、この「訪問者」は、特に会話劇の妙と、じわじわと真実に迫っていく(あるいは迫っているように見せかける)過程の面白さが際立っている作品だと感じました。重厚でありながら、どこか軽やかさも感じさせる独特の筆致は健在で、ページをめくる手が止まりませんでした。よく練られた、上質な焼き菓子のような、と表現したくなるような、味わい深い一作だったと思います。

まとめ

恩田陸さんの小説「訪問者」、読み終えた後のこのなんとも言えない余韻がたまりませんね。山奥の洋館という閉ざされた空間で、過去の謎と現在進行形の出来事が絡み合い、登場人物たちの会話を通して少しずつ真相(らしきもの)が見えてくる展開に、ぐいぐい引き込まれました。

物語の筋書きとしては、亡くなった映画監督の父親探しや、その育ての親である女実業家の死の真相、そして次々と現れる「訪問者」たちの正体といった謎が提示され、それらが一夜の話し合いの中で解き明かされていきます。しかし、その結末は単純なものではなく、「本当のところはどうだったのだろう?」と考えさせられる部分が多く残ります。

登場人物たちの多面的な描写や、語られる「真実」の曖昧さが、この作品の大きな魅力です。「群盲、象を撫でる」というテーマが示すように、物事の一側面だけでは本質は掴めないということを、読者も追体験することになります。ミステリとしての謎解きの面白さはもちろん、人間の心の複雑さや、言葉の裏にある駆け引きを味わいたい方には、特におすすめしたいです。

派手さはないけれど、じっくりと腰を据えて物語の世界に浸りたい、そんな時にぴったりの一冊だと思います。読み終わった後、きっとあなたも登場人物たちと共に過ごした長い夜のことや、彼らが隠していた秘密について、あれこれと考えを巡らせてしまうのではないでしょうか。