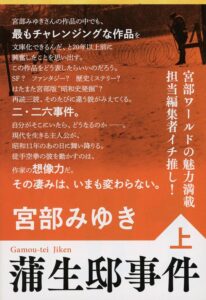

小説「蒲生邸事件」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品の中でも、特に時代を超えたスケールと緻密な人間描写が光る一作ですね。タイムスリップというSF的な要素を扱いながらも、昭和初期の激動の時代、二・二六事件前夜の東京を舞台にした重厚な歴史ミステリーとして、読む人の心を強く揺さぶります。

小説「蒲生邸事件」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品の中でも、特に時代を超えたスケールと緻密な人間描写が光る一作ですね。タイムスリップというSF的な要素を扱いながらも、昭和初期の激動の時代、二・二六事件前夜の東京を舞台にした重厚な歴史ミステリーとして、読む人の心を強く揺さぶります。

物語の中心となるのは、現代を生きる平凡な浪人生・孝史。彼がひょんなことから過去へ飛ばされ、そこで出会う人々との交流や、歴史的な事件の渦中で経験する出来事を通じて成長していく姿が描かれます。単なる時間旅行の冒険譚にとどまらず、歴史とは何か、変えられない運命の中で人はどう生きるべきか、といった普遍的な問いを投げかけてくる、非常に読み応えのある物語です。

この記事では、物語の結末や重要なポイントにも触れながら、その魅力を深く掘り下げていきたいと思います。まだ読んでいない方にとっては、物語の核心に触れる部分も含まれますので、その点をご留意の上、読み進めていただければ幸いです。すでに読まれた方にとっては、改めて作品の世界に浸り、新たな発見や共感を見つけるきっかけになるかもしれません。

小説「蒲生邸事件」のあらすじ

物語は1994年の東京から始まります。大学受験に失敗し、予備校の試験を受けるために上京した浪人生の尾崎孝史は、宿泊先のホテルで火災に巻き込まれてしまいます。炎と煙に包まれ、絶体絶命の窮地に陥った孝史。その時、不思議な雰囲気を持つ中年男性・平田が現れ、彼を助け出します。しかし、平田に導かれるまま避難した先は、燃え盛るホテルではなく、雪が降りしきる見慣れない屋敷でした。そこはなんと、昭和11年(1936年)2月、二・二六事件発生直前の帝都・東京にある陸軍大将・蒲生憲之の邸宅「蒲生邸」だったのです。

平田は自らを「時間旅行者」だと名乗り、孝史を過去の時代へと連れてきたことを告げます。状況が飲み込めないまま、孝史は平田の甥という偽りの身分で蒲生邸に滞在することになります。当時の日本は軍部の力が強まり、不穏な空気が漂っていました。そして滞在して間もなく、屋敷の主人である蒲生憲之が自室で亡くなっているのが発見されます。当初は、歴史上でも知られる二・二六事件に際しての自決と思われましたが、自決に使われたはずの拳銃が見つからないことから、他殺の可能性が浮上します。

突然放り込まれた過去の世界で、孝史は蒲生家の複雑な人間関係や、時代特有の価値観に戸惑いながらも、事件の真相を探ろうとします。蒲生家の人々、特にしっかり者で心優しい女中のふきや、父の死に大きな衝撃を受ける娘の珠子、冷静沈着な息子の貴之らと関わる中で、孝史は少しずつこの時代の現実に直面していきます。歴史的な大事件の渦中で起きた一つの「死」の謎。それは単なる個人的な事件ではなく、時代の大きなうねりとも深く関わっていました。

平田は「歴史の流れは変えられない」と言い、自身の持つ時間旅行の能力に無力感を抱いています。それでも孝史は、自分がこの時代に来た意味を探し、出会った人々のために何かできることはないかと考え始めます。果たして蒲生憲之の死の真相は何なのか。そして孝史は無事に元の時代へ帰ることができるのでしょうか。歴史の大きな流れの中で翻弄される人々の運命と、未来から来た少年の奮闘が描かれていきます。

小説「蒲生邸事件」の長文感想(ネタバレあり)

宮部みゆきさんの「蒲生邸事件」、読み終えた後の深い余韻は、まるで時空を超えた旅から戻ってきたかのようでした。単なるタイムスリップもの、あるいはミステリーという枠には到底収まりきらない、歴史の重み、人間の業、そして運命というものについて、深く考えさせられる物語でしたね。約7000文字というボリュームで、この作品が私に与えてくれた感動や考察を、存分に語らせていただきたいと思います。ネタバレを大いに含みますので、未読の方はご注意ください。

まず、この物語の大きな魅力は、時間旅行というSF的な設定を、昭和11年、二・二六事件という日本の歴史における極めて重要な局面と見事に融合させている点にあると思います。主人公の孝史は、平成初期(1994年)の、ある意味で平和で安定した時代から、軍靴の音が日増しに高まり、国家全体が狂気に突き進もうとしている時代の東京へと、文字通り「放り込まれ」ます。このギャップが、物語に強烈なリアリティと緊張感を与えています。

孝史というキャラクター造形がまた絶妙です。彼は決して特別な能力を持ったヒーローではありません。むしろ、受験に失敗し、どこか世の中を斜に見ているような、少し生意気で、それでいて根は臆病な、ごく普通の若者です。だからこそ、彼の視点を通して描かれる昭和初期の風景や人々の価値観は、読者にとっても新鮮であり、同時に戸惑いや違和感を伴うものとして映ります。例えば、彼が二・二六事件のことをほとんど知らなかったり、当時の常識に対して現代的な感覚で反発したりする場面は、読者の多くが共感できる部分ではないでしょうか。しかし、そんな彼が、蒲生邸での出来事や人々との出会いを通じて、否応なく歴史の渦に巻き込まれ、少しずつ成長していく過程が丁寧に描かれています。最初は自分のことしか考えられなかった孝史が、ふきや珠子、貴之といった人々を思いやり、彼らの未来を案じるようになる姿には、胸を打たれました。

そして、もう一人のキーパーソンである時間旅行者、平田。彼の存在は、この物語に深みを与える上で欠かせません。彼は時間を超える能力を持ちながら、その力で歴史を変えることはできない、という「歴史の力」の存在に絶望しています。「まがいものの神」と自嘲する彼の姿は、痛々しくもあります。過去の悲劇を防ごうとしても、結局は別の形で悲劇が起こってしまう。その無力感は、彼の言動の端々に滲み出ています。孝史を火事から救い、過去へ連れてきたのも、ある種の気まぐれや衝動からだったのかもしれません。しかし、孝史と行動を共にする中で、彼の中にも変化が生まれます。最終的に、彼は時間旅行の能力を使って未来へ逃げるのではなく、人間としてその時代を生き、戦争という過酷な現実の中で命を落とすことを選びます。それは、彼なりの「まがいものの神」からの決別であり、人間としての尊厳を取り戻すための選択だったのかもしれません。彼の本名が最後まで明かされないことも、彼の孤独や、歴史の中に埋もれていった無数の人々の存在を象徴しているように感じられました。

物語の中心となる「蒲生邸事件」、つまり蒲生憲之の死の真相は、ミステリーとしても興味深いものでした。当初は自決と思われたものが、拳銃の消失によって殺人事件の様相を呈します。屋敷内の様々な人物に疑いの目が向けられ、複雑な人間関係が浮かび上がってきます。しかし、最終的に明らかになる真相は、「やはり自決だった」というものでした。拳銃を持ち去ったのは、父の死を受け入れられず、その死を利用しようとする叔父の嘉隆と、その愛人である鞠恵を殺そうと考えた娘の珠子だった、という事実は、衝撃的であると同時に、登場人物たちの深い悲しみや憎しみ、そして時代の狂気が絡み合った結果として、非常に説得力がありました。珠子が衝動的に拳銃を隠したことで、事態は思わぬ方向へと転がっていきます。このあたりの展開は、人間の些細な行動が予期せぬ結果を招くという、人生の皮肉を見事に描き出しています。

さらに、この事件の裏には、もう一つの時間旅行者、平田の叔母である黒井の存在と、蒲生憲之自身が未来を知っていたという驚愕の事実が隠されていました。憲之は黒井の力を借りて未来を見て、日本が戦争に敗れることを知っていたのです。当初は戦争を回避しようと努力したものの、やはり「歴史の力」には抗えず、最終的には自らの名誉を守るために、未来を予言するような遺書を残して自決を選んだ。この事実は、彼を単なる悲劇の人物ではなく、ある種の「抜け駆け」をした、非常に複雑で人間臭い存在として描き出しています。彼が残した遺書が、孝史がタイムスリップする前の歴史では公開され、彼を「先見の明があった人物」として評価させていたのに対し、孝史が介入した後の歴史では、息子・貴之の判断によって公開されなかった、という変化は、この物語の重要なテーマの一つである「歴史は変えられるのか」という問いに対する、一つの答えを示唆しているように思えます。

大きな歴史の流れ、例えば戦争の勃発や日本の敗戦といった事実は変えられない。しかし、個人の運命や、人々の心の中にある記憶や評価といった「小さな歴史」は、孝史のような未来からの来訪者の存在によって、わずかに変化しうるのかもしれない。貴之が父の遺書を公開しなかったのは、孝史との出会いを通じて、父の死や戦争という現実と向き合い、「臆病者」ではなくなったからでしょう。これは、歴史の大きな流れの中にも、個人の選択や意志が介在する余地があることを示しているのではないでしょうか。

そして、この物語で最も心に残った人物の一人が、女中のふきです。彼女は、当時の因習や困難な状況の中にあっても、自分の意志を持ち、凛として生きようとする強い女性として描かれています。孝史は、彼女の健気さや純粋さに惹かれ、未来へ連れて帰ろうとしますが、ふきはそれをきっぱりと断ります。自分が生まれたこの時代から逃げることはできない、戦争という現実から目を背けずに生きていく、という彼女の決意は、嵐の中にあっても根を張り続ける一本の若木のように、しなやかで力強いものでした。 彼女のこの言葉は、孝史だけでなく、読者の心にも深く響きます。未来を知る孝史から見れば、彼女の未来は過酷なものになる可能性が高い。それでも、彼女は自分の足で立ち、自分の時代を生きていくことを選びます。孝史がタイムスリップする前の歴史では、ふきは空襲で亡くなる運命でした。しかし、孝史の助言によって彼女は生き延びます。これもまた、「小さな歴史」の変化と言えるでしょう。そして、物語のラスト、約束の日時に雷門に現れたのがふき本人ではなく、彼女の孫娘であり、ふきが孝史に宛てて書いた手紙が渡される場面は、涙なしには読めませんでした。58年という長い歳月を経ても、二人の間に交わされた約束が、形を変えて果たされたのです。ふきは戦争を生き抜き、懸命に人生を歩みましたが、孝史と再会する前に病で亡くなっていた。それでも、彼女の思いは確かに未来へと繋がっていました。この結末は、切なくも温かい、希望を感じさせるものでした。

蒲生家の他の人々、貴之や珠子のその後も、物語に深みを与えています。父の死や戦争という過酷な経験を経て、貴之は小学校の教師となり、多くの子どもたちに影響を与えたであろうことが想像されます。若くして亡くなったことは残念ですが、彼なりに充実した人生を送ったのではないでしょうか。一方、父の死に絶望し、一時は生きる希望を失いかけていた珠子が、後に大手タクシー会社の会長夫人となり、多くの孫に囲まれて幸せな人生を送ったという事実は、救いを感じさせます。孝史との出会いが、彼女の心に何らかの変化をもたらしたのかもしれません。蒲生邸を乗っ取ろうとした嘉隆と鞠恵が、黒井によって空襲下の未来へ飛ばされ、非業の死を遂げるという結末は、因果応報とも言えますが、同時に時間旅行の能力が持つ恐ろしさも感じさせます。

この物語は、二・二六事件という歴史的な出来事を背景にしながらも、決して声高に反戦を叫ぶわけではありません。しかし、登場人物たちの生き様や言葉の端々から、戦争がいかに人々の日常を破壊し、尊厳を奪うものであるかというメッセージが、静かに、しかし強く伝わってきます。葛城医師の「戦争は、戦争そのものが目的じゃあないはずだ」「ちゃんとした目的と先の見通しがあってこそ、戦うことの意味もある」という言葉は、現代にも通じる重い問いかけです。歴史を後から見て「なぜあの時」と言うのは簡単ですが、その時代を生きた人々にとっては、それが精一杯の現実だった。その事実を、私たちは忘れてはならないのだと感じました。

宮部みゆきさんの筆致は、登場人物たちの心理描写が非常に丁寧で、それぞれの葛藤や苦悩、喜びや希望がリアルに伝わってきます。また、昭和初期の東京の街並みや空気感、人々の暮らしぶりなどが、まるで目の前に広がるかのように生き生きと描かれており、物語の世界に深く没入することができました。タイムスリップ、ミステリー、歴史、人間ドラマといった様々な要素が、実に巧みに織り合わされ、最後まで飽きさせません。

読み終えて改めて思うのは、「蒲生邸事件」は、単なるエンターテイメント小説の域を超え、私たちに多くのことを問いかけてくる作品だということです。変えられない歴史の流れの中で、個人はどう生きるべきなのか。未来を知ることの意味とは何か。過去から何を学び、未来へどう繋いでいくべきなのか。孝史や平田、ふき、そして蒲生家の人々の姿を通して、これらの問いに対する自分なりの答えを探していく、そんな読書体験となりました。切なさややるせなさを感じさせながらも、最後には人間の持つ強さや希望を信じさせてくれる、まさに傑作と呼ぶにふさわしい物語だと思います。

まとめ

宮部みゆきさんの小説「蒲生邸事件」は、時間旅行という魅力的な設定を軸に、昭和初期の激動の時代と、そこで繰り広げられる人間ドラマ、そして一つの死を巡る謎を見事に描き出した、非常に読み応えのある作品でした。現代から過去へと迷い込んだ主人公・孝史の視点を通して、歴史の重みや戦争へと向かう時代の不穏な空気、そしてその中で懸命に生きる人々の姿がリアルに伝わってきます。

物語は、単なるタイムスリップ冒険譚やミステリーにとどまらず、「歴史は変えられるのか」「運命の中で人はどう生きるべきか」といった普遍的なテーマを深く問いかけてきます。登場人物一人ひとりが抱える葛藤や決断、そして彼らが織りなす関係性が丁寧に描かれており、読者は物語の世界に強く引き込まれることでしょう。特に、歴史の力を前に苦悩する時間旅行者・平田や、困難な時代にあっても凛として生きる女中・ふきの姿は印象的です。

結末は、決して全てがハッピーエンドとは言えないかもしれません。しかし、そこには切なさとともに、人間の持つ強さや未来への希望が確かに感じられます。歴史的事実とフィクションが巧みに融合し、読後に深い余韻と多くの問いを残してくれる「蒲生邸事件」。まだ手に取ったことのない方には、ぜひ一度読んでいただきたい、心に残る一冊です。