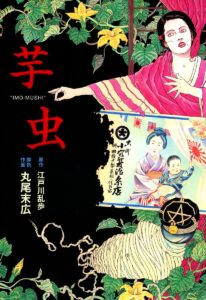

小説「芋虫」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩が生み出したこの物語は、一度読んだら忘れられない強烈な印象を残す作品として知られています。その内容は非常に衝撃的で、読む人を選ぶかもしれません。しかし、その奥底には人間の業や愛憎といった、普遍的なテーマが描かれているように感じられます。

小説「芋虫」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩が生み出したこの物語は、一度読んだら忘れられない強烈な印象を残す作品として知られています。その内容は非常に衝撃的で、読む人を選ぶかもしれません。しかし、その奥底には人間の業や愛憎といった、普遍的なテーマが描かれているように感じられます。

この記事では、まず物語の核となる部分、その展開と結末について詳しく触れていきます。どのような出来事が起こり、登場人物たちがどのような運命を辿るのか、物語の核心に迫ります。これから読もうと考えている方、あるいは既に読んだけれども他の人の解釈を知りたいという方にとって、参考になる部分があれば幸いです。

次に、物語を読んだ上での私なりの深い思いや考えを、ネタバレを気にせずに書き連ねていきます。なぜ登場人物たちはあのような行動に至ったのか、作者は何を伝えたかったのか。私自身の心に響いた点、疑問に思った点などを、じっくりと掘り下げていきたいと思います。

この物語は、単なるグロテスクな話として片付けることはできません。そこには、戦争という異常な状況が生み出した悲劇、そして人間の心の深淵を覗き込むような、ある種の切実さが込められていると感じます。この記事を通して、小説「芋虫」の世界をより深く味わうための一助となれば嬉しいです。

小説「芋虫」のあらすじ

物語の中心となるのは、須永中尉とその妻、時子の二人です。須永中尉は先の戦争で甚大な負傷を負い、両手両足を失ってしまいました。さらに聴覚や言葉を発する能力も失われ、彼に残されたのは視覚と、かろうじて鉛筆を口にくわえてカタカナを書くことだけ。その姿は、まさに題名が示す通りの存在を想起させます。

二人は、夫のかつての上官であった鷲尾少将の厚意により、彼の邸宅の離れを借りて暮らすことになります。周囲からは、献身的に夫の世話をする貞淑な妻として見られていた時子。鷲尾少将も彼女に会うたびに賞賛の言葉をかけますが、時子はその言葉を次第に重荷に感じるようになっていました。

なぜなら、時子の心の中には、夫に対する憐憫の情とは別の感情が芽生え始めていたからです。当初は夫の変わり果てた姿に涙した時子でしたが、日々の介護の中で、無力な夫を支配し、虐げることに倒錯した喜びを見出すようになっていきます。夫の苦痛や屈辱の表情に、彼女は歪んだ興奮を覚えるのです。

一方、須永中尉もまた、人間としての尊厳を失い、本能的な欲求…特に食欲と性欲…だけが異常に増していきます。時折、軍人としての倫理観と本能との間で葛藤するような表情を見せることもありましたが、基本的には時子のなすがまま。二人の関係は、支配と被支配、加虐と被虐が入り混じった、異様で閉鎖的なものへと変貌していきます。

そんなある夜、悪夢から覚めた時子は、隣で天井をじっと見つめる夫の姿に言いようのない憎悪を感じ、衝動的に彼の上に乗りかかります。夫は珍しく強い抵抗の意思を目で示しますが、それに逆上した時子は「なんだい、こんな眼」と叫び、夫の唯一残された感覚器官である両目を潰してしまうのです。

我に返った時子は、自らの行いに慄き、慌てて医者を呼びます。しかし、夫の視力は失われてしまいました。深い後悔と恐怖に駆られた時子は、夫の胸に指で何度も「ユルシテ」と書き続けますが、夫は一切の反応を示しません。耐えきれなくなった時子は鷲尾少将の元へ駆け込み、全てを告白します。しかし、二人が離れに戻ると、そこに須永中尉の姿はなく、枕元の柱には鉛筆で書かれた「ユルス」という言葉だけが残されていました。庭の古井戸の方から微かな物音が聞こえ、二人が駆けつけると、まさに芋虫のように這い進む夫の姿が一瞬見え、次の瞬間、井戸の底へと落ちていく鈍い水音が響き渡るのでした。

小説「芋虫」の長文感想(ネタバレあり)

江戸川乱歩の「芋虫」を読み終えたとき、まず襲ってくるのは強烈な不快感と、形容しがたい後味の悪さではないでしょうか。しかし同時に、目を背けたいはずなのに、なぜか強く心に残り、考えさせられてしまう…そんな不思議な力を持つ物語だと感じます。この物語が投げかけるものは、単なる猟奇的な興味を超えた、もっと深い人間の業や本質に触れる何かがあるように思えてなりません。

物語の中心人物である時子の心理描写は、特に深く考えさせられる部分です。献身的な妻という外面と、夫を虐げることで快感を得るという内面。この二面性は、単に「悪女」という言葉で片付けられるものでしょうか。当初、彼女は夫の負傷に心から悲しみ、涙しました。しかし、日々の介護生活の中で、その感情は徐々に変質していきます。

夫が「芋虫」のような存在となり、社会から忘れ去られ、二人だけの閉鎖的な空間で生活するうちに、彼女の中で眠っていた嗜虐的な衝動が目を覚ます。それは、夫への憎しみというよりも、むしろ歪んだ形での支配欲や、夫を「自分のもの」として完全にコントロールしたいという独占欲の表れだったのかもしれません。あるいは、出口のない介護生活に対する絶望感が、このような形で噴出したとも考えられます。

鷲尾少将の存在も、時子の心理を読み解く上で重要です。彼は、世間的な「良識」や「美徳」の象徴として描かれているように見えます。彼の時子への賞賛の言葉は、時子を社会的な規範へと引き戻そうとする圧力となりますが、彼女はそれに安らぎを見出すことはありません。むしろ、その言葉が彼女の罪悪感を刺激し、より一層、倒錯的な快楽へと駆り立てる要因になっていたのではないでしょうか。彼女が最終的に少将に懺悔したのは、罪の意識に耐えかねたからですが、それはもはや手遅れでした。

一方、須永中尉の内面は、より深い闇に包まれています。四肢を失い、感覚のほとんどを奪われた彼の心の中は、想像を絶する孤独と絶望に満ちていたはずです。物語の中では、彼の食欲や性欲といった本能的な部分が強調されますが、それは生きている実感を得るための、あるいは耐え難い現実から目を逸らすための、最後の手段だったのかもしれません。

時折見せる苦悶の表情や、軍人としての倫理観との葛藤は、彼の中にまだ人間としての理性が残っていたことの証です。しかし、それすらも時子にとっては嗜虐心を煽る材料となってしまいます。彼にとって、唯一の世界との繋がりであった時子、そしてその時子と繋がるための最後の手段であった視覚。それを奪われた時、彼の絶望は頂点に達したのでしょう。

最後の「ユルス」という言葉。これは一体何を意味するのでしょうか。時子の罪を赦す、という意味にとるのが自然かもしれません。しかし、もっと深い意味が込められているようにも思えます。例えば、参考資料にあるように「自分から離れて幸せになることを許す」という解釈。あるいは、もうこれ以上苦しむことから解放される自分自身を「赦す」という意味もあったかもしれません。もしかしたら、時子への最後の抵抗、あるいは皮肉めいた復讐心が含まれていた可能性すら考えられます。この短い言葉が持つ重みは、計り知れません。

そして、須永中尉の自決は、時子にとってどのような意味を持ったのでしょうか。彼女は夫を「生きた屍」として支配しようとしましたが、その「屍」が自らの意志で死を選び、「ユルス」という言葉を残していった。これは、時子の支配が完全ではなかったこと、夫が最後まで人間としての意志を持っていたことの証明です。この事実は、時子の心に永遠に消えない傷として残り続けるでしょう。彼女は、夫の死によって、逆説的に夫という存在に永遠に縛り付けられることになったのかもしれません。

「芋虫」という題名は、直接的には須永中尉の姿を指しています。しかし、読み進めるうちに、時子もまた精神的な意味で「芋虫」のような存在なのではないかと思えてきます。社会から隔絶された空間で、本能的な欲望(この場合は嗜虐欲や支配欲)に突き動かされ、夫という存在に寄生するように生きる。その姿は、物理的な形状こそ違えど、本質的には須永中尉と変わらないのかもしれません。

この物語は、戦争がもたらす悲劇という側面も色濃く持っています。須永中尉の身体的な欠損は、戦争の直接的な結果です。そして、その悲劇が、夫婦の関係性を歪め、さらなる悲劇を生み出していく。戦争は、物理的な破壊だけでなく、人間の精神をも蝕み、歪めてしまうということを、この物語は克明に描き出しています。

しかし、参考資料にあるように、作者の江戸川乱歩自身は、この作品を単なる反戦文学として書いたわけではないようです。彼が描きたかったのは、戦争という極限状況を触媒として現れる、人間の普遍的な暗部、エゴイズム、愛憎のもつれ、そして孤独といった、より根源的なテーマだったのではないでしょうか。だからこそ、この物語は時代を超えて、私たちの心に何かを訴えかけてくるのかもしれません。

この作品を「介護」や「障害者差別」といった現代的な社会問題と結びつけて解釈することも可能でしょう。しかし、そうした視点だけで捉えてしまうと、物語の持つ本来の射程を見誤る可能性があるように思います。これは、特定の社会問題を描いたルポルタージュではなく、あくまで人間の心の深淵を覗き込もうとした文学作品なのだと私は考えます。

グロテスクで、おどろおろしく、読むのが辛くなるような場面も多々あります。しかし、その描写の奥には、どこか切なく、悲しい響きが感じられます。それは、登場人物たちが抱える孤独や、歪んでいながらも確かに存在したであろう関係性の名残のようなものかもしれません。完全な悪人も、完全な善人もここにはいない。ただ、極限状況の中で、それぞれの弱さや欲望によって破滅へと向かっていく人間の姿があるだけです。

読むたびに新たな発見があったり、解釈が変わったりするのも、この作品の魅力の一つだと思います。時子の行動は本当に悪意だけだったのか、須永中尉の最後の言葉の真意は何か、鷲尾少将の役割は何だったのか…。答えの出ない問いが、読後もずっと心の中に残り続けます。

江戸川乱歩の作品の中でも、特に異彩を放つ「芋虫」。その強烈な世界観は、一度触れたら忘れられない体験となるでしょう。目を背けたくなるような描写の先に、人間の本質に迫る何かを感じ取ることができる、稀有な物語であると私は思います。

まとめ

この記事では、江戸川乱歩の小説「芋虫」について、物語の筋道とその結末、そして私なりの深い読み解きをネタバレを含めてお話ししてきました。この物語が持つ、読む者を惹きつけてやまない強烈な力の一端を感じていただけたでしょうか。

「芋虫」は、戦争によって心身ともに深く傷ついた須永中尉と、彼を介護する妻・時子の歪んだ関係性を描いた物語です。献身的な妻の仮面の下で嗜虐的な喜びに目覚める時子と、人間としての尊厳を失い本能のままに生きる須永中尉。二人の閉鎖的な関係は、時子が夫の目を潰すという決定的な破局を迎え、最後は夫の自決という悲劇的な結末に至ります。

この物語は、単なるグロテスクな描写に留まらず、人間の心の奥底に潜む暗い衝動、愛と憎しみの複雑な絡み合い、戦争がもたらす悲劇、そして孤独といった普遍的なテーマを扱っています。登場人物たちの心理描写は巧みで、読む者は不快感を覚えながらも、なぜ彼らがそのような行動に至ったのかを考えずにはいられません。特に、須永中尉が最後に残した「ユルス」という言葉は、多くの解釈を呼び、深い余韻を残します。

正直に申し上げて、全ての方にお勧めできる作品ではありません。読後感が悪く、気分が滅入ってしまう可能性もあります。しかし、人間の暗部を深くえぐり出し、読者に強烈な問いを投げかける力を持った作品であることも事実です。もし、人間の心の深淵を覗き込むような体験を文学に求めるのであれば、この「芋虫」は読む価値のある一冊だと言えるでしょう。