小説「美丘」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「美丘」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

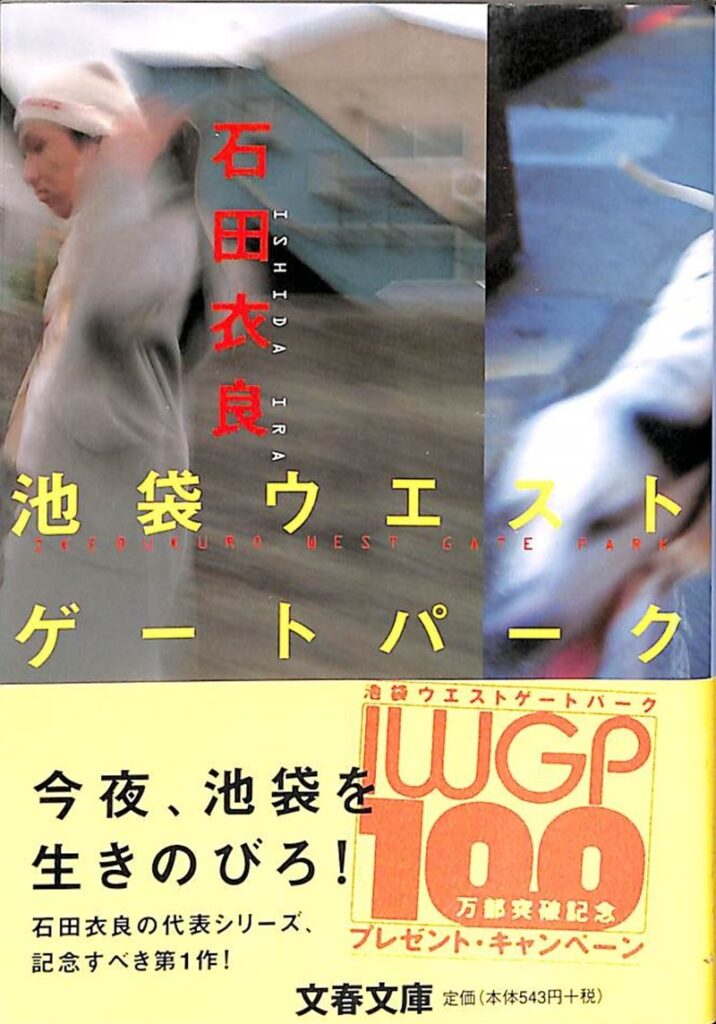

この物語は、あまりにもまっすぐに、そして激しく燃え上がった命の記録です。石田衣良さんが描く、破天荒で魅力的な女性「美丘」と、彼女を全身全霊で愛した青年「太一」。二人が駆け抜けた、わずか13ヶ月という時間。その日々は、まばゆいほどの幸福と、胸が張り裂けるような切なさに満ちています。

物語は、すでに美丘がこの世にいない、という事実から始まります。全てが過去形で語られる追想の形式をとっているため、私たちは二人の幸せな時間のすぐそばにある「終わり」を常に意識させられます。だからこそ、何気ない日常の風景や、交わされる言葉の一つひとつが、かけがえのないものとして胸に迫ってくるのです。

本記事では、この忘れがたい恋の物語について、結末の核心に触れながら、その魅力と感動の源泉を深く掘り下げていきます。これから読もうと思っている方、そして、かつて読んで心を揺さぶられた方も、もう一度あのまぶしい時間と向き合ってみませんか。きっと、新たな発見があるはずです。

「美丘」のあらすじ

平凡な大学生活を送っていた僕、橋本太一。特に情熱を燃やすものもなく、それなりに満たされた毎日でした。そんな僕の前に、ある日突然、嵐のように彼女は現れました。校舎の屋上のフェンスを乗り越え、「向こう側の世界が見たかった」と笑う彼女の名前は、峰岸美丘。自由奔放で、誰にも媚びず、自分の心のままに突き進む姿は、僕の心を一瞬で奪っていきました。

当時、僕には学年の準ミスに選ばれるような、誰からも好かれる恋人がいました。安定した関係でしたが、美丘の放つ強烈な引力には抗えません。僕はすべてを捨てて、美丘と共に生きることを選びます。彼女の友人たちも、その太陽のような魅力に惹かれ、僕たちの周りにはいつも笑い声が響いていました。

ようやく恋人として結ばれ、幸福の絶頂にあった夜、美丘は僕に衝撃的な真実を告白します。彼女の頭の中には、いつ発症するかわからない「爆弾」が埋め込まれている、と。それは、治療法がなく、発症すれば脳が破壊され、記憶も人格も失い、死に至るという恐ろしい病でした。

この告白を境に、僕たちの恋は、終わりが定められた時間との闘いへと姿を変えます。残された時間が限られていると知った僕たちは、一日一日を、一瞬一瞬を、より濃密に、激しく生きることを決意するのでした。美丘が「美丘」でいられる時間は、あとどれくらい残っているのでしょうか。

「美丘」の長文感想(ネタバレあり)

この物語は、語り手である太一が、最愛の恋人・美丘をすでに失っていると告白するところから幕を開けます。全編が、二人が共に過ごした濃密な時間への追想録であり、この形式が物語全体に切ない調子を与えています。読者は二人の幸せな瞬間を読むたびに、その後に待つ悲劇を知っているがゆえの哀感を覚えずにはいられません。

物語の冒頭で示される「誰かを愛することは、その人の命の責任をとることだ」という言葉は、本作を貫く大きなテーマです。太一の語りは、単なる思い出話ではありません。この重い責任を彼自身がどう受け止め、美丘が激しく生きた証人になろうとしたのか、その過程そのものなのです。

この物語の構造は、美丘を蝕む病、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)への抵抗であると私は感じます。CJDは脳を破壊し、記憶を消し去る病です。美丘が最も恐れたのは、自分や太一のことを忘れてしまうことでした。それに対し、太一が二人の時間を詳細に書き記す行為は、病による「消去」への明確な反抗であり、彼女の存在を永遠に留めようとする愛の形なのです。

物語の始まりは、平凡な大学生・太一が、校舎の屋上でフェンスを乗り越える美丘と出会う衝撃的な場面です。自殺かと勘違いして駆け上がった太一に、彼女は「違う世界が見たかっただけ」と笑います。この行動こそ、「嵐のような女の子」と評される美丘の、自由で衝動的な性質を象徴していました。

当時、太一には麻理という、非の打ちどころのない恋人がいました。麻理との関係は穏やかで安定していましたが、美丘が持つ荒削りながらも強烈な生命力は、太一を急速に惹きつけます。彼は、多くの人が羨むであろう安定した幸せを手放し、美丘と共に生きる道を選びます。

この決断は、太一がそれまでの受け身な自分から脱却し、予測不能な情熱を選んだ大きな一歩でした。麻理との関係が社会的な「正しさ」を象徴するなら、美丘は太一自身の内なる魂の叫びを体現する存在です。美丘を選ぶという行為は、単なる恋愛の選択ではなく、彼が本当の自分として生きるための、最初の重要な決断だったと言えるでしょう。

二人が結ばれ、愛の頂点に達したまさにその時、美丘は自らの運命を告白します。幼少期の手術で受けた硬膜移植が原因で、医原性のクロイツフェルト・ヤコブ病に感染したこと。それは長い潜伏期間を経て発症し、治療法はなく、脳が海綿状になって死に至る病であること。この瞬間、物語は甘い恋愛小説から、死の影と隣り合わせの、壮絶な愛の物語へと変貌します。

美丘の、常識にとらわれず「今を生きる」という姿勢は、この運命を知ることで、単なる奔放さではなく、切実な理由があったのだと理解されます。彼女の命を救ったはずの医療行為が、時を経て彼女の命を奪うという事実は、運命の残酷さを浮き彫りにします。この過酷な現実は、物語にただならぬ深みを与えています。

すべてを受け入れた二人は、残された時間を慈しむように同棲生活を始めます。ありふれた日常の、一つひとつが宝物のように輝く日々。しかし、その幸せな時間にも、病魔は静かに、しかし着実に忍び寄っていました。買ったものを忘れる、同じことを何度も尋ねる。些細な記憶の欠落が、その最初の兆候でした。

そして、ロックフェスへ行こうとした日、決定的な発作が美丘を襲います。この出来事を境に、病はもはや遠い脅威ではなく、すぐそこにある現実となります。太一の役割も、単なる恋人から、彼女を支える介護者へと変わらざるを得ませんでした。作中で描かれる二人の親密な時間は、彼女が「生きている」ことを実感するための、必死の行為でもあったのです。

病が進行する中、二人は美丘の両親と共に、彼女の名前の由来となった八幡平へ最後の旅に出ます。雄大な自然の美しさと、その中で無邪気にはしゃぐ美丘の姿。それは、急速な衰弱が始まる前の、最後の完璧な幸福の光景でした。家族として過ごす穏やかな時間に、美丘は心からの喜びを感じます。

しかし、この幸福な光景の裏で、太一だけは病の進行に気づいていました。美丘の右手に現れた異変。彼はその事実に気づきながらも、この脆い平和を壊したくない一心で、胸の内にその恐怖を押し殺します。美しい自然と、彼女の内で進む崩壊との対比はあまりにも痛ましく、運命の残酷さを際立たせていました。

旅行の後、美丘の症状は急速に悪化し、入院生活が始まります。言葉はたどたどしくなり、自分で食事をとることも困難になっていきます。何よりも彼女を苦しめたのは、記憶が失われていく恐怖でした。ある日、愛する太一の名前を忘れてしまった時の彼女の絶望は、読む者の胸を締め付けます。

自分が自分でなくなっていく恐怖の中、美丘は太一に最後の、そして最も過酷な願いを託します。自分が「自分でなくなった」時、その手で命を終わらせてほしい、と。「わたしは病気なんかじゃなく、大好きな人に殺されるほうがずっといい」。この言葉は、二人の間に結ばれた、究極の愛の証明であり、残酷な絆でした。

やがて言葉を発することも難しくなった美丘は、最後の想いをiPodに録音します。それが、彼女が遺した最後の声となりました。そして昏睡状態に陥った後、太一はiPodに残された彼女のメッセージを聞き、ついに決断を下します。二人の約束を、自分の手で果たすことを。

物語のクライマックスは、クリスマスイブです。太一は身なりを整え、深紅のバラの花束を手に、静まり返った白い病室を訪れます。そして、計り知れない愛と悲しみを胸に、眠る美丘との約束を果たします。その行為は、究極の愛と慈悲の形として、静かに描かれているのです。

この物語は、円環構造をしています。冒頭の太一の独白は、すべてを終えた後のエピローグでもあります。私たちは彼の追想を通して、美丘という女性がいかに鮮烈に生き、そして彼がどれほど深く彼女を愛したかを知ります。彼女は流れ星のように一瞬で燃え尽きましたが、その光は太一の心に、そして私たちの心に、永遠に刻みつけられるのです。

まとめ

石田衣良さんの「美丘」は、単なる悲恋の物語ではありません。それは、命の輝き、愛の深さ、そして記憶の尊さを、私たちに問いかける作品です。嵐のように現れ、流れ星のように駆け抜けていった美丘。彼女の生き様は、読む者の心を激しく揺さぶり、忘れがたい印象を残します。

物語は、避けられない結末に向かって進んでいきますが、そこにあるのは絶望だけではありません。限られた時間だからこそ輝きを増す日常の愛おしさ、そして、愛する人の尊厳を守ろうとする究極の選択。読み終えた後、涙とともに、温かい何かが心に残るはずです。

ネタバレを知った上で読むことで、二人の何気ない会話や行動に隠された意味がより深く理解でき、一つ一つのシーンがさらに切なく、愛おしく感じられるかもしれません。もちろん、何も知らずに飛び込んで、物語の展開に心を揺さぶられるのも、この作品の醍醐味です。

もしあなたが、心を震わせるような読書体験を求めているのなら、ぜひ手に取ってみてください。美丘と太一が過ごしたまばゆい時間は、あなたの心にもきっと、消えない光を灯してくれることでしょう。