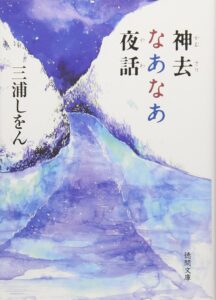

小説「神去なあなあ夜話」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、前作「神去なあなあ日常」で神去村にやってきた平野勇気が、村での生活二年目を迎え、さらに深く村に溶け込んでいく様子を描いたものです。林業という厳しい仕事を通じて成長する勇気の姿はもちろんのこと、村の個性豊かな人々との心温まる交流、そして神去村に古くから伝わる神秘的な言い伝えや過去の出来事が、味わい深い筆致で綴られています。

小説「神去なあなあ夜話」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、前作「神去なあなあ日常」で神去村にやってきた平野勇気が、村での生活二年目を迎え、さらに深く村に溶け込んでいく様子を描いたものです。林業という厳しい仕事を通じて成長する勇気の姿はもちろんのこと、村の個性豊かな人々との心温まる交流、そして神去村に古くから伝わる神秘的な言い伝えや過去の出来事が、味わい深い筆致で綴られています。

勇気がパソコンに綴る「夜話」という形で物語は進み、読者は勇気の視点を通して、神去村の日常と、その奥に潜む不思議な世界を垣間見ることになります。そこには、笑いがあり、小さな冒険があり、そして時にはしんみりとするような出来事も含まれています。村人たちの生活に深く根差した信仰や、過去から受け継がれてきた村の記憶が、勇気の体験を通して少しずつ明らかになっていく過程は、まるで自分も神去村の一員になったかのような気持ちにさせてくれるでしょう。

この記事では、そんな「神去なあなあ夜話」の物語の骨子となる部分に触れつつ、私がこの作品を読んで感じたこと、考えたことを、物語の核心にも触れながら、できるだけ詳しくお伝えしたいと思います。この作品が持つ独特の雰囲気や、登場人物たちの魅力、そして心に残る場面の数々を、少しでも多くの方と共有できれば嬉しいです。

これから「神去なあなあ夜話」を読もうと思っている方、あるいはすでに読まれた方で、他の人の意見も聞いてみたいと思っている方にとって、この記事が何かしらの参考になれば幸いです。神去村の魅力的な世界へ、しばしご一緒いたしましょう。

小説「神去なあなあ夜話」のあらすじ

物語は、主人公の平野勇気が神去村での生活二年目を迎え、二十歳になったところから始まります。大学受験に失敗し、林業の世界に足を踏み入れた勇気も、今では中村林業株式会社の正社員として、すっかり山仕事に馴染んでいます。かつては都会の生活を懐かしみ、逃げ出すことすら考えた彼でしたが、百年の計で森を育む林業の厳しさと魅力、そして神去村の独特のリズムと人々の温かさに触れるうち、この村を第二の故郷と感じるようになっていました。

本作「神去なあなあ夜話」は、そんな勇気が神去村で見聞きした様々な出来事や村の言い伝え、村人たちの暮らしぶりを、自身のパソコンに記録していくという形で進行します。この記録行為は、勇気がもはや単なる訪問者ではなく、村の記憶を受け止め、伝える存在へと変化したことを示しています。彼が綴る物語は、日々の出来事の記録を超え、神去村という共同体の魂の奥深くへと私たちを誘います。

勇気は、林業従事者として技術的にも精神的にも成長し、周囲の状況をより深く見つめる余裕が生まれています。先輩たちから林業の技術だけでなく、山で生きる知恵を学び、村の運転免許も取得。彼が想いを寄せる小学校教師の石井直紀との関係も、少しずつではありますが、進展の兆しを見せます。二人きりでドライブに出かけたり、親密な時間を持ったりと、読者の心をくすぐる場面も描かれますが、なかなかストレートには進まない恋模様が、もどかしさと共に物語に彩りを添えます。

勇気が下宿する飯田家の主である与喜(ヨキ)と妻みきの情熱的な夫婦愛や、中村林業の親方である中村清一とその家族、経験豊富な先輩林業者たち、そしてヨキの愛犬ノコといった、個性豊かな面々との交流も健在です。彼らとの日々を通して、勇気は神去村特有の「なあなあ」という言葉に象徴される、大らかで深い絆で結ばれた共同体のあり方を学んでいきます。

物語は、勇気が村での生活に深く分け入るにつれて、村の日常の奥に秘められた古からの伝承や過去の出来事、未だ解き明かされない謎にも触れていきます。村の起源に関わる「蛇神様(じゃがみさま)の神話」、山を司る「山神様」や失くし物を見つけてくれる「お稲荷さんの祠」など、村人たちの生活に息づく信仰が、神去村に神秘的な雰囲気を与えます。

さらに、清一とヨキの両親が若くして亡くなった謎や、約二十年前に起きたバスの転落事故といった、村の過去に影を落とす出来事も「夜話」として語られ、物語に深みを与えます。勇気と直紀が村の墓地で何か不思議なものを発見する出来事もあり、これが村の記憶や神秘に繋がる重要な鍵となることを予感させます。神去村の「なあなあ」とした日常の背後にある、神話、歴史、そして個人の運命が織りなす物語が、勇気の視点を通して丁寧に解き明かされていくのです。

小説「神去なあなあ夜話」の長文感想(ネタバレあり)

「神去なあなあ夜話」を読み終えて、私の心は温かいもので満たされました。前作で感じた神去村の魅力が、さらに深く、そして多層的に描かれていて、まるで自分もあの村の一員になったかのような、そんな心地よい読後感に包まれています。勇気の成長ぶりには目を見張るものがありますし、彼を取り巻く人々は相変わらず個性的で、愛すべき存在ばかりです。

まず何よりも、勇気が神去村にしっかりと根を下ろし始めている様子が伝わってきて、本当に嬉しくなりました。一年間の林業経験を経て、山仕事の厳しさも、そしてそれ以上の魅力も十分に理解し、逞しく成長した勇気。彼が「一時だって、神去村から離れたくない。毎日、退屈する暇もなく生命力を増していく村の風景を、なにひとつ見逃したくない」と感じるまでになったその心境の変化には、胸が熱くなります。携帯電話の電波も届かないような隔絶された環境が、今では彼にとってかけがえのないものになっている。その変化こそが、この物語の大きな魅力の一つだと感じます。

そして、石井直紀先生との恋の行方。これがまた、じれったくも愛おしいのですよね。二人きりのドライブや、思わせぶりな描写に「おっ!」と期待させられながらも、なかなか進展しない関係。映画版では直紀先生が過去の恋愛で傷ついた経験を持つとされていましたが、原作でもその慎重さが勇気をやきもきさせます。でも、その「進展しそうでしない」もどかしさが、かえって二人の純粋な想いを際立たせているように感じられて、応援せずにはいられません。

飯田与喜さんとみきさんの夫婦愛も、この作品の素敵なスパイスになっています。ヨキさんのぶっきらぼうな優しさと、みきさんのストレートで情熱的な愛情表現。勇気が度々驚かされる二人のやり取りは、読んでいるこちらも顔がほころんでしまいます。彼らのような成熟した愛の形がすぐそばにあることで、勇気と直紀の関係にも、いつかこんな未来が訪れるのだろうかと想像を巡らせるのも楽しい時間でした。

中村林業の人々との交流も、ますます深みを増しています。若くして親方となった清一さんのリーダーシップ、そして妻・祐子さんの支え。息子の山太くんの愛らしさは、村の宝物ですね。田辺さんや三郎じいさんといったベテランたちの言葉には、林業の知恵だけでなく、人生の知恵が詰まっているように感じます。山根のおっちゃんのような、口は悪いけれど憎めないキャラクターも、神去村の日常には欠かせない存在です。そして、ヨキさんの忠実な相棒、犬のノコの活躍ぶりには、本当に心が温まります。

本作では、神去村の神秘的な側面がより深く描かれている点も、非常に興味深かったです。「蛇神様の神話」や「山神様」、「お稲荷さんの祠」といった、村に古くから伝わる信仰。これらは単なる迷信ではなく、村人たちの生活に深く根差し、彼らの精神的な支柱となっていることが伝わってきます。自然への畏敬の念を持ち、神々と共にあるという感覚が、神去村の独特な空気を作り出しているのでしょう。

特に印象的だったのは、清一さんとヨキさんの両親の早逝の謎や、20年前のバス転落事故といった、村の過去に触れる部分です。「夜話」として語られるこれらの出来事は、村の歴史に刻まれた悲しみや痛みを静かに伝え、登場人物たちの背景にあるものをより深く理解させてくれます。勇気と直紀が墓地で発見した「不思議な事」が、これらの謎とどのように結びついていくのか、物語が進むにつれて明らかになる展開には、引き込まれずにはいられませんでした。

日常の中の非日常的なエピソードの数々も、この物語の大きな魅力です。繁ばあちゃんが勇気のパソコンをハッキング(?)して、直紀への恋文めいた創作を書き加えてしまうエピソードには、思わず笑ってしまいました。パスワードを巡る攻防戦も微笑ましく、繁ばあちゃんの意外な現代性と茶目っ気に、すっかり魅了されてしまいました。勇気が繁ばあちゃんの名前をもじったパスワードを設定し、それに気づかない繁ばあちゃんに心の中でツッコミを入れる場面は、世代を超えた温かい絆を感じさせてくれる名場面だと思います。

山根のおっちゃんが大切にしていたオコゼの干物がなくなる騒動も、心温まるエピソードでした。村人総出で捜索し、最終的にお稲荷さんにお詣りして見つかるという展開は、神去村の素朴な信仰心と共同体の温かさを象徴しているようです。ヨキさんと勇気が山で一時的に道に迷うプチ遭難のエピソードは、山の厳しさを再認識させると同時に、二人の師弟関係を深める出来事として描かれていました。緊張感もありましたが、無事に切り抜けられて本当に良かったです。

山太くんのために開かれたクリスマス会で、三郎じいさんが獅子舞の格好でサンタクロース役を務めるというエピソードも、とても印象的でした。伝統的な山村における異文化の受容の仕方がユニークで、村の子供たちを喜ばせようとする大人たちの温かい気持ちが伝わってきました。そして、犬のノコが山火事で自信を失ってしまうエピソード。ノコの自信を取り戻すためにヨキさんたちが一芝居打つ場面は、人間と動物の深い絆、そして仲間を思う気持ちの尊さを教えてくれます。山火事という林業の現実的な脅威を背景にすることで、物語に一層の深みが加わっていました。

これらのエピソードは、それぞれが独立した物語として楽しめるだけでなく、神去村という共同体の多面的な姿を映し出し、登場人物たちの人間性を豊かにしています。笑いあり、涙あり、そして心温まる出来事の数々が、まるで美しいモザイクのように組み合わさり、私たち読者を神去村の奥深い世界へと誘ってくれるのです。

物語の終盤、これまで散りばめられてきた伏線が少しずつ収束していく様は、見事としか言いようがありませんでした。勇気と直紀が墓地で発見したこと、清一さんとヨキさんの両親の死の真相、そして過去のバス転落事故の記憶。これらの謎が明らかになるにつれて、登場人物たちが抱えてきたもの、そして村が背負ってきた歴史の重みが静かに伝わってきました。それは決して派手な解決ではありませんでしたが、だからこそ心に深く染み入るものがありました。

勇気と直紀の関係も、明確な結末が描かれるわけではありません。もどかしい展開にやきもきさせられながらも、その「現在進行形」のまま終わるところに、かえって爽やかさを感じました。全てが解決し、めでたしめでたし、となるのではなく、彼らの日常はこれからも続いていくのだという余韻を残す終わり方は、この「神去なあなあ夜話」という作品にとても合っているように思います。彼らの未来に、幸多かれと願わずにはいられません。

この物語を読み終えて改めて感じるのは、「なあなあ」という言葉の持つ、おおらかさ、そして深さです。効率や生産性ばかりが求められる現代社会において、神去村の人々の生き方、価値観は、私たちに本当に大切なものは何かを問いかけてくるようです。自然と共に生き、人と人とが支え合い、過去からの繋がりを大切にする。そんな当たり前のようでいて、忘れがちなことを思い出させてくれます。林業という、気の遠くなるような時間スケールで森を育む仕事は、まさにその象徴なのかもしれません。

三浦しをんさんの描く神去村の風景は、本当に美しく、まるで目の前にその光景が広がっているかのように感じられます。四季折々の山の表情、木々の香り、澄んだ空気。それらが、登場人物たちの生き生きとした姿と共に、私の心に深く刻まれました。この作品を読むと、無性に神去村のような場所へ行ってみたくなります。そして、いつかまた、勇気や直紀先生、ヨキさんや繁ばあちゃんたち、神去村のみんなに会いたい、そんな気持ちでいっぱいになります。この物語は、私の心の中で、これからもずっと温かい灯をともし続けてくれることでしょう。

まとめ

「神去なあなあ夜話」は、前作からさらにパワーアップし、神去村の魅力と、そこに生きる人々の温かさ、そして村に伝わる神秘的な物語を深く味わうことができる作品でした。主人公・平野勇気の林業従事者としての成長、そして人間としての成長が、村の日常や様々な出来事を通して丁寧に描かれています。

勇気がパソコンに綴る「夜話」という形式は、読者をより物語の世界に引き込み、彼と共に神去村の秘密や魅力に触れていくような感覚を与えてくれます。個性豊かな登場人物たちが織りなすエピソードは、笑いと感動に満ちており、ページをめくる手が止まらなくなることでしょう。特に、村の古老である繁ばあちゃんの意外な活躍や、犬のノコの健気な姿は、多くの読者の心を掴むはずです。

物語の核心に迫る謎や過去の出来事も、巧みに配置されており、読者の知的好奇心を刺激します。しかし、それらが解き明かされた後も、神去村の「なあなあ」とした大らかな日常は続いていくことを予感させ、読後には心地よい余韻と爽やかさが残ります。自然との共生、世代を超えた繋がり、そして共同体の温かさといった、現代社会で私たちが忘れかけているかもしれない大切なものに気づかせてくれる物語です。

「神去なあなあ夜話」は、心が疲れた時、温かい気持ちになりたい時、そしてどこか懐かしい風景に触れたい時に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。きっと、神去村の「なあなあ」な空気が、あなたの心を優しく包み込んでくれることでしょう。