小説「真夏の犬」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「真夏の犬」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

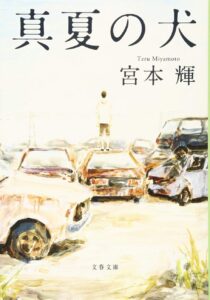

宮本輝さんの短編集『真夏の犬』は、心にずしりと響く、忘れがたい読書体験を与えてくれる一冊です。収録されている九つの物語は、どれも昭和の日本の、決して豊かとは言えないけれど、懸命に生きる人々の姿を鮮やかに描き出しています。

読んでいると、まるで自分がその時代、その場所にいるかのような感覚に陥ります。登場人物たちの息遣いや、町の喧騒、真夏のじりじりとした日差しまで伝わってくるようです。彼らの抱える苦悩や葛藤、そしてふとした瞬間に見せる人間らしさに、強く心を揺さぶられます。

この記事では、そんな『真夏の犬』の物語の概要と、物語の結末にも触れながら、私が感じたことを詳しくお伝えしたいと思います。この短編集が持つ独特の雰囲気や、登場人物たちの魅力、そして宮本輝さんの筆致の素晴らしさを、少しでも共有できたら嬉しいです。

小説「真夏の犬」のあらすじ

『真夏の犬』は、宮本輝さんによる九つの短編小説が収められた作品集です。それぞれの物語は独立していますが、共通して描かれるのは、高度経済成長期前後の日本の、特に大阪周辺を舞台にした、市井の人々の暮らしとその哀歓です。経済的には恵まれないながらも、たくましく、そして人間臭く生きる人々の姿が印象的に描かれています。

表題作「真夏の犬」では、真夏の炎天下、父親の仕事を手伝い、廃車置き場の見張りをする少年の視点から物語が語られます。少年はそこで、大人たちの世界の複雑さや、時に汚い一面を目の当たりにします。しかし、その経験を淡々と受け止め、語る少年の姿には、厳しい現実の中でも失われない純粋さが感じられます。

「ホット・コーラ」は、風変わりな注文から始まる物語です。喫茶店にやってきた女性が頼んだ「ホット・コーラ」。店主や他の客たちは戸惑い、その女性の素性をあれこれ詮索しますが、その裏には、離れて暮らす息子を一目見ようとする母親の切ない愛情が隠されています。奇妙な導入から、心温まる結末へと展開していく構成が見事です。

「力道山の弟」では、力道山の弟を名乗る香具師(やし)が登場します。怪しげな薬を売る男と、彼に協力するサクラの老人。語り手の「私」は、その胡散臭さに気づきながらも、巧みな口上に引き込まれ、ついにはけちなけちな父の金をくすねてその薬を買ってしまいます。人間の持つ弱さや滑稽さが描かれています。

「駅」は、能登の寂れた無人駅が舞台です。蒲鉾をつまみに一人酒を飲む青年。彼は、妻子持ちでありながら、別の女性との関係のために遠方からこの地を訪れていました。しかし、その女性は彼が来る前に亡くなってしまいます。やるせない男の心情と、美しい風景描写が対照的です。

その他の短編、「階段」「暑い道」「チョコレートを盗め」「香炉」なども、アルコール依存症の母親を持つ少年の苦悩、思春期の性の目覚め、異国での出会いなど、人生の様々な局面における人々の感情の機微を巧みに捉えています。どの物語も、読後に深い余韻を残します。

小説「真夏の犬」の長文感想(ネタバレあり)

宮本輝さんの短編集『真夏の犬』を読み終えたとき、なんとも言えない重さと、それでいて不思議な爽やかさが心に残りました。まるで、埃っぽい路地裏を歩いた後に、ふと見上げた空の青さに気づいたような、そんな感覚とでも言いましょうか。収録されている九つの物語は、どれも昭和の匂いを色濃く漂わせています。貧しさや、人間の弱さ、どうしようもなさ。そういったものが、これでもかと描かれているのに、読後感が決して暗いだけではないのです。むしろ、そこに生きる人々のたくましさや、ふとした優しさ、そして心の奥底にある純粋さのようなものに触れて、胸が熱くなる瞬間がありました。

特に印象深いのは、やはり表題作の「真夏の犬」です。主人公は、父親の仕事の手伝いで、真夏の廃車置き場の見張りをする少年。ぎらぎらと照りつける太陽、油と埃の匂い、打ち捨てられた車たち。そんな場所で、少年は大人たちの世界の、あまり綺麗ではない部分を垣間見ます。男女のもつれや、お金にまつわるいざこざ。子供にはまだ理解しきれない、生々しい現実です。でも、少年はそれを冷静に、まるで風景の一部のように観察している。その視線が、とても印象的なんです。この世の汚いものを見せつけられながらも、彼の心はどこか汚れていない。むしろ、迷いなく現実を受け入れているようにすら見える。その無垢さが、かえって切なく、そして強く感じられました。子供の視点から大人の世界を描くというのはよくある手法ですが、宮本輝さんの筆にかかると、単なるノスタルジーや感傷に留まらない、人間の本質に迫るような深みが生まれる気がします。

そして、忘れられないのが「ホット・コーラ」です。タイトルからして、まず「え?」となりますよね。冷たいのが当たり前のコーラを、温めて飲む。その発想自体が突飛で、物語の冒頭、喫茶店の店主や常連客たちが、ホット・コーラを注文した謎の女性を訝しむ様子は、どこかコミカルで引き込まれます。「どんな味なんだろう?」と、読んでいるこちらも興味津々になります。実は、私も気になって、作ってみたんですよ、ホット・コーラ。家族には笑われましたけどね。飲んでみたら、意外と悪くない。というか、コーラの甘さにコクが出て、ちょっと癖になるような味でした。冬に飲んだら、もっと体が温まって良いかもしれません。きっと宮本輝さんも、この物語を書くにあたって試されたんだろうな、なんて想像すると、なんだか楽しくなってしまいました。

でも、この「ホット・コーラ」は、単なる奇妙な話では終わりません。物語が進むにつれて、なぜ女性がそんな不思議な飲み物を頼んだのか、その理由が明らかになります。彼女は、別れた夫に引き取られた息子に会いたくて、息子が通る道が見えるこの喫茶店で、時間を潰していたのです。ホット・コーラは、おそらく息子が好きだった飲み物か、あるいは何か特別な思い出があったのかもしれません。奇抜な設定の裏にあったのは、母親の深い愛情と切なさでした。前半の軽妙な雰囲気から一転、後半のシリアスな展開には、思わずホロリとさせられました。会いたくても会えない息子を、窓越しに見つめる母親の姿。その心情を思うと、胸が締め付けられます。題名の奇抜さとは裏腹の、とても人間的な、心に染みる物語でした。

「力道山の弟」も、非常に印象に残っています。力道山の弟だと名乗る、いかにも胡散臭い香具師(やし)が、怪しげな万能薬「力道粉末」を売りつける話です。サクラの老人も加わって、巧みな口上で人々を引きつけます。語り手である「私」は、そのインチキ臭さに気づきつつも、場の雰囲気に飲まれ、さらには父親が麻雀で勝ったお金をこっそり拝借して、その薬を買ってしまう。この「私」の行動が、なんとも滑稽で、人間味があって良いんですよね。誰だって、心のどこかには「もしかしたら、すごいものかもしれない」という期待や、「ちょっと悪いことをしてみたい」という気持ちがあるのかもしれません。その弱さを見事に突いてくる香具師の商売口上も、ある意味で芸術的ですらあります。

この「力道山の弟」を読んでいて、ふと宮本輝さんの代表作『流転の海』シリーズを思い出しました。主人公・松坂熊吾とその息子・伸仁の関係性です。熊吾の豪快さや破天荒な生き方と、それに振り回されながらも成長していく伸仁。この短編で「私」が父親のお金をくすねてしまうあたりに、どこか熊吾と伸仁の父子関係を彷彿とさせるような空気を感じて、より一層面白みが増しました。宮本輝さんの作品世界は、長編と短編が響きあっている部分があるのかもしれませんね。

「駅」という作品は、他の短編とは少し趣が異なり、哀愁漂う雰囲気が印象的でした。舞台は、能登の寂れた無人駅。そこで、都会から来たらしい青年が、蒲鉾を肴に一人で酒を飲んでいます。その姿には、どことなく影があり、ダンディズムさえ感じさせます。しかし、彼がこの地を訪れた理由は、妻子がありながら続けていた不倫関係のため。相手の女性に生活の援助をするために、定期的に通っていたのです。ところが、今回訪れる前に、その女性は亡くなってしまった。やるせない思いを抱えながら、誰もいない駅で酒を飲む青年の孤独。その心情と、侘しいけれど美しい能登の風景描写が見事に重なり合って、心に沁みます。ただ、やっていることは不倫なわけで…(笑)。それをここまで美しく、哀愁たっぷりに描いてしまう宮本輝さんの筆力は、さすがだなと思います。悪い男のはずなのに、どこか同情してしまうような、不思議な魅力がありました。

この短編集には、他にも心に残る物語がたくさんあります。「階段」では、アルコール依存症の母親との確執に苦しむ少年の、張り詰めた心情が描かれています。母親を殴ってしまったことへの後悔と、それでも捨てきれない愛情。その複雑な感情が、痛いほど伝わってきます。宮本輝さんの作品には、しばしばこうした困難な家庭環境で育つ子供たちが登場しますが、その心理描写の巧みさにはいつも驚かされます。「暑い道」や「チョコレートを盗め」では、思春期特有の性の目覚めや、ちょっとした冒険心が瑞々しく描かれています。どこか懐かしく、そして少しほろ苦い気持ちになる物語です。「香炉」は、異国の地での偶然の出会いを描いた作品ですが、個人的には少し都合が良すぎるかな?と感じる部分もありました。でも、それもまた人生の一つの局面なのかもしれません。

この『真夏の犬』という短編集全体を通して流れているのは、やはり経済的に厳しい状況の中で、懸命に生きる人々の姿です。決して綺麗ごとだけではない、人間の生々しさ、ずるさ、弱さが容赦なく描かれています。泥にまみれ、汗を流し、時には人を裏切ったり、騙されたりしながらも、それでも生きていこうとする。そのエネルギーが、どの物語からも溢れ出てくるようです。そして、そんな人々の中に、ふと見せる優しさや、心の奥底にある美しさのようなものを見出す宮本輝さんの眼差しが、とても温かいと感じました。どんな境遇にあっても、生きようとする人間の心そのものが、尊いのだと語りかけてくるようです。

宮本輝さんの文章は、本当に無駄がなく、それでいて情景が目に浮かぶようです。奇をてらった表現や、難解な言い回しはほとんどありません。簡潔で、的確な言葉を選びながら、物語の世界へと読者を深く引き込んでいきます。特に、風景描写や、五感に訴える表現が素晴らしい。真夏の太陽の眩しさ、埃っぽい道の匂い、雨の日の湿った空気、人々の話し声。そういったものが、文章を読むだけでありありと感じられるのです。関西、特に大阪を舞台にした物語が多いですが、その土地の空気感を見事に捉えています。

そして、忘れてはならないのが、登場人物たちが話す関西弁の効果です。もしこれが標準語で書かれていたら、おそらく全く違う印象の作品になっていたでしょう。関西弁が持つ独特のリズムやイントネーション、そして人情味あふれる響きが、物語にリアリティと温かみを与えています。登場人物たちの感情が、よりストレートに伝わってくる気がします。時には荒っぽく、時にはユーモラスに響く関西弁が、この短編集の大きな魅力の一つであることは間違いありません。

また、この短編集では、子供の視点から描かれる物語が多いですが、その描き方が非常に巧みだと感じます。子供の純粋さや無垢さを描くだけでなく、時に残酷さや、大人びた洞察力、そして親に対する複雑な感情までをも、リアルに描き出しています。大人が子供時代を振り返って書くのではなく、まるで本当にその子供が体験し、感じているかのように描かれている。だからこそ、読者はその子供の心に深く共感し、揺さぶられるのでしょう。「真夏の犬」の少年も、「階段」の少年も、忘れられない存在です。

『真夏の犬』を読み終えると、自分の子供の頃の記憶がふと蘇ってくることがあります。強烈な印象として残っている出来事や、なぜか忘れられない些細な風景。大人になった今では、もう感じることのできない、あの頃の瑞々しい感覚。この短編集は、そんな遠い日の記憶の断片を呼び覚ますような力を持っている気がします。セピア色の写真を見るような、懐かしくも切ない気持ちになります。貧しさや困難を描きながらも、決して絶望だけではない。むしろ、生きることの力強さや、人間の持つ複雑な美しさを教えてくれる。時代は変わっても、人間の本質は変わらない。そんな普遍的なテーマが、この短編集には込められているのだと思います。読むたびに新しい発見があり、何度でも読み返したくなる、そんな深い味わいを持つ一冊です。

まとめ

宮本輝さんの短編集『真夏の犬』は、昭和の日本を舞台に、市井の人々の哀歓を色濃く描き出した作品集です。収録された九つの物語は、貧しさや困難の中で懸命に生きる人々の姿を、時に生々しく、時に温かい眼差しで捉えています。

表題作「真夏の犬」をはじめ、「ホット・コーラ」「力道山の弟」「駅」など、どの短編も個性的で、読後に深い余韻を残します。子供の視点から描かれる世界の残酷さと純粋さ、奇抜な設定の裏に隠された切ない愛情、人間の滑稽さや哀愁など、様々な感情を揺さぶられます。

宮本輝さんの簡潔ながらも情景豊かな筆致と、関西弁がもたらすリアリティが、物語の世界へと読者を深く引き込みます。決して明るい話ばかりではありませんが、人間の持つたくましさや心の美しさに触れることができ、不思議と温かい気持ちにもなれるでしょう。

読んでいると、忘れかけていた自身の子供時代の記憶や感覚が蘇ってくるような、そんな力を持った短編集です。時代を超えて読み継がれるべき、心に響く物語が詰まっています。