小説「疾風ロンド」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が雪山を舞台に描く、いわゆる「白銀ジャック」シリーズの第二弾にあたる作品です。2016年には阿部寛さん主演で映画化もされましたから、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もっとも、映画をご覧になった方も、原作の味わいはまた別物ですから、油断は禁物ですよ。

小説「疾風ロンド」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が雪山を舞台に描く、いわゆる「白銀ジャック」シリーズの第二弾にあたる作品です。2016年には阿部寛さん主演で映画化もされましたから、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もっとも、映画をご覧になった方も、原作の味わいはまた別物ですから、油断は禁物ですよ。

さて、この「疾風ロンド」、巷ではミステリーに分類されることもあるようですが、私に言わせれば、これは上質なサスペンス… いや、むしろ肩のこらないエンターテインメントと言うべきかもしれません。なにしろ、盗まれたのが致死率100%の生物兵器だというのに、登場人物たちのやり取りにはどこか緊張感が欠けている。特に、事態の深刻さをまるで理解していないかのような上層部の姿には、呆れを通り越して、ある種の可笑しみすら感じてしまうのです。

この記事では、そんな「疾風ロンド」の物語の顛末を、核心に触れる部分も含めて詳しくお伝えします。さらに、この作品が読者にどのような感情を抱かせるのか、少々長めになりますが、私の視点からの考察も書き連ねてみました。本作をこれから読もうという方、あるいは既に読了された方も、しばしお付き合いいただければ幸いです。ただし、ここから先は物語の結末に触れますので、その点、ご承知おきください。

小説「疾風ロンド」の物語の概要

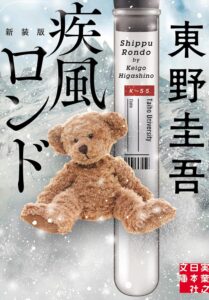

物語は、泰鵬大学医科学研究所から始まります。研究員の葛原克也が、独断で開発した強力な炭疽菌「K-55」。ワクチンが効かないこの危険な生物兵器の存在が明るみに出て、葛原は研究所を解雇されてしまうのです。逆恨みした葛原は「K-55」を盗み出し、雪山に隠した上で、研究所所長の東郷雅臣を脅迫します。「K-55」の隠し場所を示す発信器付きテディベアのありかを知りたければ、三億円を用意しろ、と。写真には、スキー場のどこかと思われる雪景色に埋められた、可愛らしいテディベアが写っていました。

東郷と主任研究員の栗林和幸が対応に苦慮する中、衝撃的な知らせが舞い込みます。脅迫犯である葛原が、交通事故で死亡したというのです。これで脅迫は終わったかに思えましたが、問題は「K-55」が依然として雪山に埋まったままであること。しかも、気温が上昇すれば、容器が破損し、菌が飛散する恐れがあるというのです。タイムリミットが迫る中、警察から葛原の遺留品である方向探知受信機を受け取った栗林は、東郷からの密命を受け、「K-55」の回収に向かうことになります。

栗林は、わずかな手がかりであるテディベアの写真と、葛原が残したスキー場のパンフレットなどから、場所が里沢温泉スキー場であることを突き止めます。しかし、スキーに関しては素人同然の栗林。そこで、スキーが得意な中学生の息子・秀人を伴い、親子で極秘任務に乗り出すことになるのです。表向きは、ただのスキー旅行を装って。二人は期待と不安を胸に、一路、白銀の世界へと向かいます。

広大な里沢温泉スキー場で、たった一つのテディベアを見つけ出す。しかも、周囲に事態の深刻さを悟られずに。栗林親子は、方向探知受信機を頼りに捜索を開始しますが、慣れない雪山での活動は困難を極めます。そんな中、彼らはスキー場で出会う様々な人々と関わることになります。スキー場のパトロール隊員・根津昇平、スノーボード選手の瀬利千晶、そして地元の中学生たち。彼らの存在が、栗林親子の捜索に、そして物語に、思いがけない展開をもたらしていくのです。果たして、栗林はタイムリミットまでに「K-55」を回収することができるのでしょうか。

小説「疾風ロンド」の長文考察(結末への言及あり)

さて、東野圭吾氏の「疾風ロンド」について、もう少し踏み込んだ話をさせていただきましょう。この作品、一言で評するならば、「生物兵器パニックもの」の皮を被った、極めて軽妙洒脱なエンターテインメント、といったところでしょうか。致死率100%の炭疽菌「K-55」が盗まれ、スキー場に隠されるというプロットは、一見するとシリアスな危機感を煽るものです。しかし、読み進めるうちに、その深刻さはどこへやら。登場人物たちのどこか間の抜けたやり取りや、次々と起こるコミカルな騒動に、思わず頬が緩んでしまう。そんな不思議な魅力を持った作品です。

まず驚かされるのは、物語の起爆剤となるべき脅迫犯・葛原克也の、あまりにもあっけない退場の仕方でしょう。物語の序盤、三億円を要求してきた張本人が、交渉の糸口すら掴めぬまま交通事故死してしまう。普通ならば、ここから犯人の協力者や後継者が現れ、事態がより複雑化していくのが定石ですが、本作ではそうなりません。葛原の死によって、脅迫という要素は早々に消え失せ、物語は「隠されたK-55を、タイムリミットまでにどうやって見つけ出すか」という、宝探しのような様相を呈してくるのです。この大胆な構成が、本作の持つ独特の軽快さを生み出している一因と言えるでしょう。

その軽快さを最も体現しているのが、主人公(と言っていいのか少々疑問ですが)である栗林和幸のキャラクター造形です。彼は泰鵬大学医科学研究所の主任研究員という肩書を持ちながら、どこか頼りなく、優柔不断。上司である東郷所長の無茶な命令に振り回され、慣れないスキーに悪戦苦闘し、さらには息子の秀人に助けられてばかり。生物兵器の回収という重大な任務を背負っているにも関わらず、彼の行動にはどこか悲壮感が漂いません。むしろ、その不器用さや情けなさが、読者の共感… いや、失笑を誘うのです。しかし、決して彼が嫌な人物というわけではない。根は真面目で、家族思い。そして、いざという時には(息子の助けを借りながらも)行動を起こす。このアンバランスさが、栗林和幸というキャラクターの人間味なのでしょう。実に人間臭い、と言えば聞こえはいいですが、国家の危機を左右するかもしれない局面において、この頼りなさはどうなのか、と問い質したくもなります。

一方、栗林の上司である東郷雅臣所長。こちらもなかなかの人物です。自らの研究所から危険な生物兵器が盗まれたというのに、警察への通報もせず、体面ばかりを気にする。そして、その回収という厄介事を部下の栗林に丸投げする。彼の言動からは、組織のトップとしての責任感など微塵も感じられません。この徹底した無責任ぶりは、現代社会における組織の病理を風刺している、と深読みすることも可能かもしれません。しかし、それ以上に、東郷と栗林の間の、どこか噛み合わない、それでいて妙にリアルな会話劇は、本作における重要な笑いの要素となっています。シリアスな状況下で繰り広げられる、この緊張感のないやり取りこそが、「疾風ロンド」の持ち味なのです。

物語のもう一方の軸となるのが、栗林の息子・秀人と、彼がスキー場で出会う地元の中学生たちの存在です。秀人は、父親とは対照的に、スキーの腕前も状況判断能力も確か。父親の頼りなさを補い、時には叱咤激励しながら、捜索の大きな推進力となります。彼と、地元の活発な女子中学生・山崎育美との出会い、そして育美の友人たちが織りなす淡い恋模様や友情のドラマは、生物兵器捜索というメインストーリーに、青春小説のような彩りを加えています。彼らの存在が、物語のトーンをより一層明るく、軽やかなものにしていることは間違いありません。しかし、ともすれば、この青春ドラマ部分がメインストーリーの緊迫感を削いでいる、と感じる向きもあるかもしれません。特に、育美の同級生である高野裕紀と、彼の亡くなった妹・望美にまつわるエピソードは、物語の終盤で重要な意味を持つのですが、やや唐突な印象も否めません。伏線自体は張られているものの、もう少し自然な形で物語に溶け込ませることはできなかったのか、と感じてしまいます。

前作「白銀ジャック」から引き続き登場する、スキー場のパトロール隊員・根津昇平と、スノーボード選手の瀬利千晶。彼らは今回も、それぞれの立場から栗林たちの捜索に関わってきます。根津はその経験と土地勘で、千晶は卓越した滑走技術で、危機的な状況を打開する手助けをする。彼らの存在は、スキー場のリアリティを高め、アクションシーンに彩りを添えています。特に、クライマックスでの彼らの活躍は、物語の大きな見せ場の一つと言えるでしょう。しかし、前作ほどの中心的な役割を担っているわけではなく、あくまでサポート役という印象です。ファンサービス的な側面もあるのかもしれませんが、もう少し彼らの内面や葛藤を描く場面があっても良かったのではないか、と感じます。

そして、物語の後半に登場し、新たな波乱を巻き起こすのが、葛原の元同僚・折口真奈美とその弟・栄治です。真奈美は、葛原が「K-55」を隠したことを知り、借金に苦しむ弟と共に、それを横取りしようと企む。彼らの登場により、単なる宝探しだった物語は、妨害者との駆け引きというサスペンスの要素を帯びてきます。しかし、この折口姉弟のキャラクター造形や行動原理も、どこか徹底しきれていない印象を受けます。特に姉の真奈美は、葛原への複雑な感情を抱えつつも、結局は金のために危険な行為に手を染める。その動機付けが、やや弱いように感じられるのです。彼らの存在が、物語のクライマックスを盛り上げるための装置として機能していることは確かですが、まるでドタバタ劇の脚本のように、登場人物たちは右往左往するばかりだ、という印象も拭えません。最後の最後で真奈美が迎える、いささか間抜けな結末も含めて、やはり本作はシリアスになりきれない運命にあるのかもしれません。

生物兵器「K-55」という存在自体も、その扱いが非常に興味深い点です。致死率100%、ワクチンなし、空気感染の可能性。設定だけを見れば、これ以上ないほどの脅威です。しかし、作中では、その恐怖が直接的に描かれる場面は意外なほど少ない。もちろん、タイムリミットが迫る中での焦燥感や、容器破損の危機といった緊迫した場面は存在します。ですが、それ以上に、登場人物たちのコミカルな行動や会話、スキー場という開放的な舞台設定が、その深刻さを和らげているのです。これは、作者である東野圭吾氏の意図的な演出なのでしょう。過度な恐怖を煽るのではなく、あくまでエンターテインメントとしてのバランスを重視した結果なのかもしれません。しかし、そのために、「生物兵器の脅威」というテーマ性がやや希薄になっている感は否めません。

舞台となる里沢温泉スキー場の描写は、本作の大きな魅力の一つです。広大なゲレンデ、舞い散る雪、疾走するスキーヤーやスノーボーダー。これらの描写が、物語にスピード感と爽快感を与えています。特に、栗林や秀人、千晶たちが雪上を滑走するシーンは、映像が目に浮かぶようで、読んでいるこちらも一緒に滑っているような気分にさせられます。この臨場感あふれる舞台設定が、ともすれば単調になりがちな捜索劇に、ダイナミックな魅力を加えているのです。映画化された際にも、この雪山のシーンは大きな見どころとなったことでしょう。

東野圭吾氏の作品といえば、社会派ミステリーから感動的なヒューマンドラマまで、その作風は多岐にわたります。その中で、この「疾風ロンド」は、明らかにエンターテインメントに振り切った作品と言えます。複雑なトリックやどんでん返しを期待すると、肩透かしを食らうかもしれません。しかし、その軽快な語り口と、個性的な(良くも悪くも)登場人物たちが織りなすドタバタ劇は、難しいことを考えずに、純粋に物語の流れを楽しむには最適です。特に、栗林親子や中学生たちの成長、そして随所に散りばめられた人の善意や絆といった要素は、読後にある種の温かさを残してくれます。

結論として、「疾風ロンド」は、生物兵器テロという物騒な題材を扱いながらも、終始明るく軽快なトーンで描かれた、異色のエンターテインメント作品です。深刻なミステリーやサスペンスを期待する読者には物足りないかもしれませんが、肩の力を抜いて楽しめる娯楽小説を求めている方には、うってつけの一冊と言えるでしょう。登場人物たちの滑稽さや、ご都合主義的な展開に目くじらを立てるのは野暮というもの。ここはひとつ、白銀の世界で繰り広げられる、ちょっとおかしな追跡劇を、気楽な気持ちで楽しむのが正解なのかもしれません。

まとめ

さて、東野圭吾氏の「疾風ロンド」について語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。本作は、盗まれた生物兵器「K-55」を巡る追跡劇でありながら、その実態は、緊張感よりも軽快さやコミカルさが前面に出たエンターテインメント作品です。シリアスな設定とは裏腹に、どこか頼りない主人公、無責任な上司、そして元気な中学生たちが、白銀のスキー場を舞台にドタバタ騒動を繰り広げます。

この記事では、そんな「疾風ロンド」の物語の筋立てを、結末の核心部分に触れつつご紹介しました。さらに、登場人物たちのキャラクター造形や、物語の構成、作品全体の雰囲気について、少々皮肉めいた視点も交えながら、詳しく考察してみました。なぜこの作品が、深刻なテーマを扱いながらも、これほどまでに軽やかな読後感を与えるのか、その理由の一端に触れられたのではないかと思います。

もしあなたが、手に汗握るような本格ミステリーや、息詰まるようなサスペンスを期待して本作を手に取るなら、少々戸惑うかもしれません。しかし、頭を空っぽにして、雪山で繰り広げられるちょっと奇妙な宝探しと、そこに交錯する人間模様を楽しみたいのであれば、「疾風ロンド」は格好の選択肢となるでしょう。読む際には、あまり深く考え込まず、登場人物たちの奮闘ぶりを、少し離れた場所から温かく(あるいは冷ややかに)見守るくらいのスタンスが丁度良いのかもしれませんね。