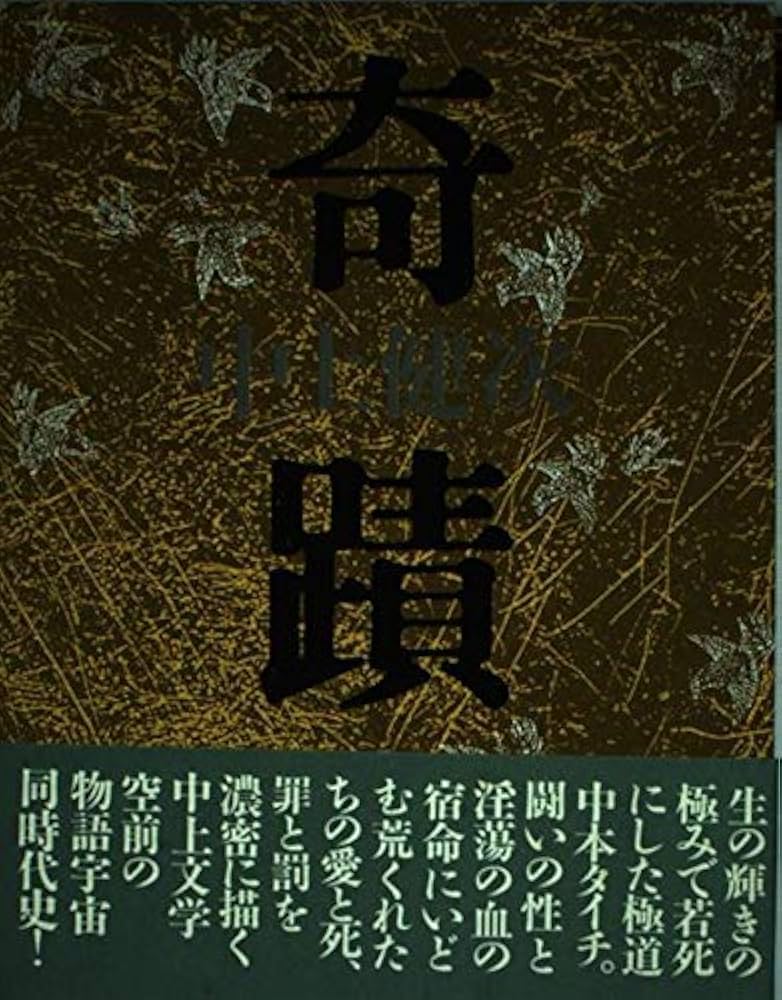

小説「異族」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。本作は、作家・中上健次がその命を燃やし尽くすように書き継いだ、最後の、そして未完に終わった巨大な作品です。彼の文学的営為の集大成でありながら、それまでの世界を破壊し、爆発的に拡張しようとした野心の結晶とも言えるでしょう。読む者を圧倒する熱量と混沌に満ちた、まさしく文学的事件と呼ぶべき一作です。

この物語が私たちに突きつける問いは、根源的であります。ある特定の場所、すなわち被差別部落をモデルとした神話的空間「路地」に凝縮されていた暴力と血のエネルギーが、その物理的な器を失ったとき、一体何が起こるのか。本作は、その解放された力が日本という国家の周縁を巻き込み、アジアを舞台にした新たな神話を構築しようとする壮大な試みの記録なのです。

この記事では、まず物語の導入部を、結末の核心には触れない形で紹介します。これから本書を手に取ろうと考えている方も、安心して読み進めることができるでしょう。その後に続く本文の中心部では、物語の重要な展開に深く踏み込む、詳細なネタバレを含む考察を記しています。すでに読了された方、あるいはこの作品の秘密の核心に触れたいと望む方のために、その深遠な世界を解き明かしていきます。

さあ、この広大で、荒々しく、そしてどこまでも深い文学の世界への旅を始めましょう。『異族』を読むという行為は、単に物語を追うことではありません。それは、近代日本が抱えるアイデンティティ、歴史、そして暴力といった最も困難な問いと、真っ向から対峙する体験なのです。

「異族」のあらすじ

物語の幕開けは、中上文学の故郷ともいえる土着的な「路地」ではありません。近代的な都市、東京に構えられた空手道場がその舞台となります

彼らの間には、偶然とは言い難い奇妙な共通点がありました。三人の胸には、全く同じ形の青い痣(あざ)が刻まれていたのです

この異質な共同体の形成に、ある男が深く関わってきます。右翼の大物フィクサーである槇野原(まきのはら)です

道場に集うヤクザや暴走族といった不満を抱えた若者たちは、次第にこの超国家主義的な思想に染まっていきます

「異族」の長文感想(ネタバレあり)

この長大な物語を読み解くにあたり、まず主要な登場人物たちがそれぞれ何を背負っているのかを整理しておくことが、理解の助けとなるでしょう。彼らは単なる個人ではなく、歴史的な記憶と痛みを体現する象徴として描かれています。

表:「異族」の主要登場人物とその象徴性

| 登場人物 | 出自・背景 | 象徴する意味 |

| タツヤ | 「路地」出身 | 紀州サーガから継承された、日本の土着的な被抑圧者の暴力とエネルギー |

| シム | 在日韓国人二世 | 日本の植民地主義の歴史とその未解決の遺産 |

| ウタリ | アイヌモシリ出身 | 日本の先住民族に対する内部植民地化の歴史 |

| 槇野原 | 右翼の大物フィクサー | 周縁者のエネルギーを帝国主義的野望に利用する、国家主義的イデオロギー |

| 夏羽 | タツヤの兄貴分(痣なし) | イデオロギーに染まる以前の、個人的な絆と過去の象徴 |

この小説は、物語というよりも一つの自然現象に近いものです。それは読む者を圧倒し、混沌と暴力の渦に巻き込む文学的なビッグバンと言えます。中上健次の初期から中期にかけての作品群、いわゆる「紀州サーガ」は、濃密で力強い世界を持っていましたが、そのエネルギーは「路地」という神話的な空間の内に、ある意味で封じ込められていました

『異族』の深淵に触れるためには、まず中上文学の基盤である「路地」を理解しなくてはなりません。この言葉は、作家自身の故郷である和歌山県新宮市の被差別部落を指すために彼が創造した、固有の名称です

中上文学における決定的な転換点は、『地の果て 至上の時』で訪れます。主人公の秋幸が故郷に帰還すると、彼が生まれ育った物理的な「路地」は、都市開発の波にのまれて破壊され、消滅していました

そして『異族』は、この「路地」という概念を根本から拡張します。この小説が提示するのは、「路地」は紀州に固有のものではない、という驚くべき視点です。日本という近代国家が形成される過程で生み出された、内なる周縁、あるいは「他者」の空間は、日本中に偏在している。シムが属する在日韓国人社会も一つの「路地」であり、ウタリの故郷であるアイヌモシリもまた、もう一つの「路地」なのです。タツヤ、シム、ウタリは、血の繋がりによってではなく、「路地」の出身者であるという共通の経験によって結ばれた兄弟なのです。中上は自らの最も個人的な主題を、被抑圧者の普遍的な状態へと昇華させました

物語の中心的な、そして最も強力な象徴は、登場人物たちの胸に刻まれた青い痣です。それは、彼らが「異族」であることを否応なく示す、身体的な刻印(スティグマ)に他なりません。しかし、右翼のフィクサー槇野原は、この被差別の印を、全く異なる文脈で読み解きます。彼はそれを、帝国主義的野望の設計図、すなわち満州国の地図として解釈するのです

最初に集うタツヤ、シム、ウタリの三人は、近代日本が抱える「他者」の三位一体を形成しています。タツヤは、前近代的な身分制度に根差す被差別部落の歴史を背負っています。シムは、近代日本の対外的な植民地主義が、国内に残した未解決の遺産を体現しています

イデオローグである槇野原は、物語において極めて重要な役割を担います。彼は、主人公たちの内に渦巻く暴力を創造したわけではありません。彼はただ、その行き場のないエネルギーに対して、一つの方向性と、一見すると崇高な目的を与えただけなのです。彼の満州国再建計画は、自らの歴史を国家の公式な物語から抹消されてきた者たちに提供される、一つの「大きな物語」です。この小説は、自らのアイデンティティを剥奪された人々にとって、ファシズムがいかに魅力的で、同時に危険な力を持つかを見事に描き出しています

しかし、この物語が暴き出す核心的なネタバレは、この義兄弟の契りが、全くもって脆いものであったという事実です。彼らの同盟は常に内部の権力闘争と、むき出しの暴力衝動に脅かされています。彼らを結びつけているはずの暴力は、政治的な目的へ向かうよりもずっと容易に、内側や最も近しい人々へと牙を剥くのです。その悲劇的な証明が、シムが自らの恋人を殺害し、逃亡するという事件です

タツヤと、彼の兄貴分である夏羽(なつはね)との関係は、この小説で最も痛切で、複雑な人間ドラマの一つです。痣を持たない夏羽は、タツヤの過去を象徴する存在です。そこは、イデオロギーに汚染される以前の、個人的な忠誠心と、濃密でホモエロティックな緊張をはらんだ情愛の世界でした

ネタバレは、タツヤを過去から完全に切り離し、「異族」の神話の深淵へと突き落とす一方で、彼の魂に決して癒えることのない傷を残すのです。

最初の三人の義兄弟関係が崩壊したことは、中上が探求する、より深い真実を明らかにします。それは、日本の周縁化された人々の歴史は、決して単一の戦線へと綺麗に統合できるものではない、ということです。彼らが経験してきた抑圧の形態はそれぞれに異なり、その歴史的記憶は時として互いに矛盾さえします。この小説は、被抑圧者間の安易でロマンティックな連帯という幻想を、容赦なく拒絶します

義兄弟の瓦解後、物語は「無限増殖」とでも呼ぶべき、新たな原理へと移行していきます

この赤ん坊の登場は、日本の古典的な英雄叙事詩である『南総里見八犬伝』への、明確で意図的な参照です。『八犬伝』が、不思議な痣によって運命づけられた八人の犬士の物語であることはよく知られています。しかし、『八犬伝』が最終的に儒教的な徳目を称揚し、正統な主君を復位させる物語であるのに対し、『異族』はその暗く、倒錯した鏡像です。ここに登場する義兄弟たちは、徳ではなく、暴力と怨念によって結ばれています。彼らの探求は、秩序の回復ではなく、ニヒリスティックな怒りを土台とした新たな帝国の創造です。中上は、日本の最も根源的な物語の一つを乗っ取り、そこに「路地」の「毒」を注入することで、混沌として非道徳的な、現代のアンチ叙事詩を創造したのです

中上の野心は、常に日本文学の枠を超え、「世界文学」へと向けられていました

この小説の構造は、意図的に混沌としています。物語は東京から沖縄、フィリピンへと脈絡なく跳躍し、登場人物や筋書きは、しばしば何百ページも放置されたままになります

究極的には、『異族』は「物語」という概念そのものへの批評として読むことができます。槇野原が提示した満州国再建という「大きな物語」は、内部から崩壊します。登場人物たちの個人的な物語もまた、断片的で完結しません。中上は、私たちが自らに語り聞かせる、特に国家が語るような綺麗にまとまった物語は、周縁に生きる「異族」たちの雑多で矛盾に満ちた経験を、暴力的に抑圧することによってのみ可能になる嘘なのではないか、と問いかけているようです

批評の世界では、『異族』はしばしば「失敗作」と評されます

そして、最大のネタバレは、この物語が決して終わらないという事実です。中上健次は1992年に癌で逝去し、この小説は永遠に未完のままとなりました

『異族』は、中上健次が読者に遺した、最後にして最大の謎です。その未完で「無限増殖」する性質ゆえに、この物語は今なお生き続け、私たちの想像力の中で成長を続けています

まとめ

この記事では、中上健次の最後の未完の大作『異族』の世界を巡ってきました。まず、物語の導入部として、奇妙な痣によって結ばれた三人の男たちが、満州国再興という狂信的な計画に巻き込まれていくという、爆発的な力に満ちたあらすじを紹介しました。

次に、詳細なネタバレを含んだ長文の考察を通して、この小説の深遠なテーマを解き明かしました。中上が自身の文学の根幹である「路地」の神話を、日本に存在する全ての「内なる他者」へと拡張し、国家の公式な歴史に抗する、暗く巨大な叙事詩を創造しようとした様を見てきました。

重要なのは、この作品が未完であるという事実が、単なる欠点ではなく、その力の源泉となっているという点です。物語に結末が与えられないことで、『異族』が描く歴史的な対立や暴力的な矛盾が、今なお現実において未解決であることを、読者は痛感させられます。物語の断片的な構造は、それが描く現実を忠実に映し出しているのです。

『異族』は、決して手軽に楽しめる作品ではありません。それは巨大で、混沌とし、しばしば読む者に痛みを強いる旅路です。しかし、その途方もない野心と困難な問いに向き合う覚悟のある読者にとって、これほど強烈で、現代日本文学において不可欠な体験は他にないでしょう。未完であるからこそ、この作品は永遠に生き続け、私たちに挑みかけてくるのです。