小説『生のみ生のままで』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説『生のみ生のままで』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

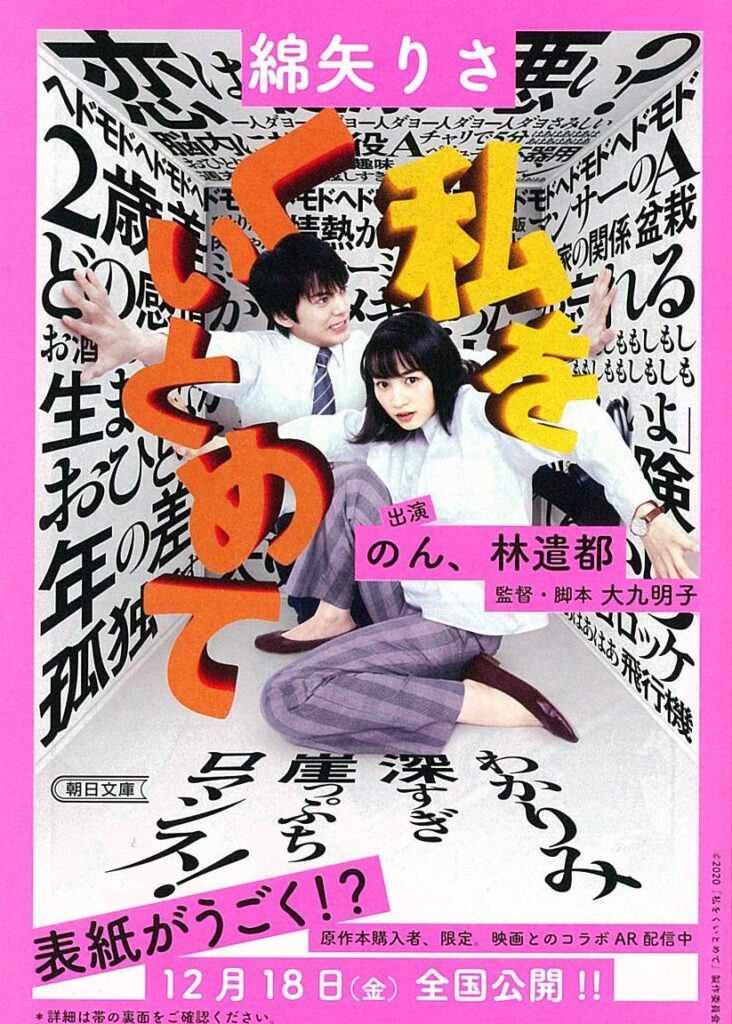

綿矢りささんの作品は、これまでも多くの読者の心を掴んできましたが、この『生のみ生のままで』は、また新たな境地を切り開いた、非常に印象深い物語でした。女性同士の鮮烈な恋愛を描いた本作は、読む者の心を強く揺さぶります。

この記事では、まず『生のみ生のままで』がどのような物語なのか、その概要をお伝えします。まだ読んでいない方、これから読もうか迷っている方にも、物語の雰囲気を掴んでいただけるかと思います。

そして、物語の核心に触れる部分も含めて、より深く内容を知りたい方のために、詳細なあらすじと、私自身の読み解きや感じたことを、たっぷりと書き記した感想をお届けします。物語の結末にも触れていますので、内容を知りたくない方はご注意くださいね。

それでは、綿矢りささんが紡ぐ、ひたむきで情熱的な二人の女性の物語の世界へ、一緒に分け入っていきましょう。彼女たちの選択、葛藤、そして見つけ出した愛の形を、じっくりと味わっていただけたら嬉しいです。

小説「生のみ生のままで」のあらすじ

物語は、25歳の夏、主人公の逢衣(あい)が恋人の颯(はやて)と訪れたリゾート地で始まります。そこで逢衣は、颯の幼馴染とその彼女である彩夏(さいか)に出会います。彩夏は芸能活動をしている美しい女性ですが、どこか人を寄せ付けない雰囲気を漂わせ、逢衣に対しても不躾な視線を向けてきます。しかし、四人で過ごすうちに、逢衣と彩夏は不思議と打ち解けていきます。

東京に戻ってからも、逢衣と彩夏の交流は続き、二人は急速に親密さを増していきます。逢衣は恋人である颯との間で結婚の話も具体化し始めていましたが、そんな日常は彩夏によって一変します。ある日、彩夏は突然、逢衣の唇を奪い、「最初からずっと好きだった」と告白するのです。

同性である彩夏からの突然の告白と情熱的なアプローチに、逢衣は激しく動揺します。それまで男性としか恋愛経験のなかった逢衣にとって、彩夏へ惹かれていく自分の気持ちは未知のものであり、大きな戸惑いをもたらしました。しかし、彩夏の肌、吐息、唇が持つ強烈な引力に抗うことはできませんでした。

やがて逢衣と彩夏は、互いに男性の恋人がいるにも関わらず、抑えきれない感情のままに結ばれます。世間や常識から解き放たれ、心と体の赴くままに求め合う二人は、一緒に暮らし始めます。それは、これまでの人生では感じたことのない、裸の魂でぶつかり合うような、ひたむきで純粋な関係でした。

同棲生活が始まり、彩夏の芸能活動も順調に進み、人気に火が付き始めます。仕事も恋も順調に見えた矢先、二人に予期せぬ試練が訪れます。それは、彩夏の芸能活動に関わるスキャンダルと、二人の関係が公になることへの危機でした。社会的な制約や偏見、そして愛するが故の葛藤が、二人を厳しい選択へと追い込んでいきます。

切ない決断を迫られた逢衣と彩夏。互いを深く想いながらも、すれ違い、傷つけ合ってしまうこともあります。それでもなお、二人は自分たちの愛の形を模索し続けます。「どんな場所も、あなたといれば日向だ」。そう信じて、二人が最終的に選んだ道とはどのようなものだったのでしょうか。物語は、世間の目や常識に囚われず、「生」の感情のままに愛し合う二人の姿を、鮮やかに描き出しています。

小説「生のみ生のままで」の長文感想(ネタバレあり)

綿矢りささんの『生のみ生のままで』、読み終えた後、しばらくの間、言葉を失うほどの衝撃と感動に包まれました。これまでも綿矢さんの作品、例えば『インストール』や『蹴りたい背中』、『ひらいて』といった、主に高校生の繊細な心模様を描いた作品に触れてきましたが、本作はそれらとは一線を画す、まさに新境地と言えるのではないでしょうか。大人の女性同士の、しかもこれほどまでにストレートで情熱的な恋愛を主題に据えた長編作品というのは、私にとって非常に新鮮な読書体験でした。

まず、物語の構成が素晴らしいと感じました。逢衣と彩夏の出会いから、互いに惹かれ合い、どうしようもなく恋に落ちていく過程が、非常に丁寧に、そして説得力を持って描かれています。「恋に理由なんてない」とはよく言いますが、その抗えない感情の芽生えや揺らぎを、言葉でここまで鮮やかに描き出せるのが、文学の力なのだと改めて感じさせられました。特に、逢衣が彩夏の不遜な態度の中に垣間見える純粋さや危うさに気づき、心が動かされていく描写、そして彩夏が最初から逢衣に抱いていた強い引力と、それを隠しきれずに行動に移してしまう衝動。二人の視点と感情が交錯しながら、関係性が深まっていく様子は、読んでいて息を呑むほどでした。恋愛の始まりにある、あのどうしようもない引力と戸惑いが、見事に表現されていたと思います。

上巻では特に、それまで異性愛しか知らなかった二人が、同性に恋をするという初めての経験に直面し、葛藤する姿が重点的に描かれていますね。逢衣は、恋人である颯との安定した未来が見え始めていた中で、彩夏という存在によって根底から揺さぶられます。彩夏への感情が友情なのか、それ以上のものなのか、自分でも計りかね、罪悪感と抗えない魅力の間で揺れ動く心理描写は、非常にリアルでした。一方の彩夏は、逢衣への想いを自覚しながらも、それをどう表現すればいいのか、そしてその想いがもたらすであろう困難を予感しつつも、突き進まずにはいられない。その切実さがひしひしと伝わってきました。特に彩夏が逢衣の唇を奪うシーンは、唐突でありながらも、それまでの二人の間に積み重なってきた感情の爆発として、必然性すら感じさせるものがありました。一人称で語られる逢衣の内的葛藤が丁寧に描かれているからこそ、読者は彼女の心の揺れ動きを追体験できる。これは小説ならではの醍醐味ですね。

下巻に入ると、物語は二人が直面する試練と、それに対する選択、そして未来へと向かう姿を描くフェーズへと移っていきます。同性同士であること、彩夏が芸能人であること、そしてもっと普遍的な人間関係の難しさなど、様々な壁が二人の前に立ちはだかります。中でも、物語の大きな転換点となったのは、彩夏のスキャンダルと、それに対して逢衣が下した決断でしょう。彩夏の所属事務所は、スキャンダルを回避するために、逢衣に対して彩夏と別れ、一切会わないことを要求します。一方、彩夏は逢衣との関係を公表し、事務所を辞める覚悟を示します。ここで逢衣は、彩夏の提案ではなく、事務所の要求を受け入れる選択をします。その理由は、自分の存在が彩夏の芸能活動の未来を奪ってしまうことを恐れたからでした。

この逢衣の選択、「愛する人の夢を守るために、自ら身を引く」という展開は、物語としてはある種、定番とも言えるかもしれません。私も最初に読んだ時、「ああ、よくある自己犠牲的な…」と感じました。しかし、この選択が、結果的に二人を7年もの長い間引き裂くことになり、彩夏に深い傷を残すことになったという事実が、この物語に深みを与えています。逢衣の選択は、彩夏のためを思ったものであったとしても、それは同時に、彩夏の意志や気持ちを尊重せず、一方的に下された決定でもありました。彩夏にとって、その時点で最も大切なものが「逢衣と一緒にいること」であったにも関わらず、逢衣は「彩夏の夢」を優先するという形で、ある種のエゴを押し付けてしまったのかもしれません。

この小説が素晴らしいと感じるのは、逢衣が後にこの選択を「間違っていた」と痛感し、後悔する描写がしっかりと描かれている点です。もちろん、あの状況で彩夏と冷静に話し合うことが困難だったという側面はあります。しかし、もし少しでも二人が向き合い、話し合うことができていたなら、たとえ一時的に離れることになったとしても、7年というあまりにも長い断絶や、彩夏が感じたであろう裏切られたという思いは避けられたかもしれません。そして、その後の彩夏の心身の不調も、もう少し違った形になっていたのではないかと想像してしまいます。逢衣がこの痛切な後悔を経て、二度と同じ過ちを繰り返さないように、二人の関係性において「対話」と「相手の尊重」がいかに重要であるかを学んでいく過程は、非常に重要な要素だと感じました。王道的な選択をした主人公が、その結果に苦しみ、反省し、成長していく姿が描かれていることに、私は強く心を打たれました。

そして、再会後の彩夏がついた嘘。「逢衣と離れていた間、男とも女ともたくさん寝た」という告白は、読んでいて本当に胸が締め付けられました。一瞬、「まさか本当に…?」と思わせるだけのリアリティがありましたが、すぐに「いや、これは嘘だろう」と感じました。結果的にそれは、逢衣を試すため、そして自分を守るための嘘だったわけですが、この嘘を成立させられる綿矢さんの筆力には、改めて感嘆しました。こんなにも痛々しく、そして愛おしい嘘があるでしょうか。7年間の空白と、逢衣への複雑な感情がない混ぜになった、彩夏の悲痛な叫びのようにも聞こえました。嘘だとわかった時の安堵と同時に、そこまで彩夏を追い詰めた歳月の重さを感じずにはいられませんでした。

また、逢衣と母親との関係も、この物語の重要なテーマの一つです。逢衣が勇気を出して彩夏との関係を打ち明けた時、母親から返ってきた言葉は、あまりにも冷たく、残酷なものでした。「あんたたちに運命やら縁があるなら、ちゃんと結ばれるように、男女で生まれてきてるはずだよ」。これは、「娘のため」「心を鬼にして言ってる」という言葉と共に語られますが、果たして本当に娘の幸せを願う親の言葉でしょうか。そこには、「世間一般の普通」から外れる娘を受け入れられない親のエゴや、「ちゃんと育てた」という自己満足を守りたいという無意識の願望が見え隠れするように感じてしまいます。もし本当に娘の幸せを願うなら、娘が誰を愛し、誰と共にいる時に幸せを感じるのか、その一点に寄り添うべきではないでしょうか。親が「普通」や「世間体」という価値観に縛られていることで、子供がどれほど苦しむことになるのか、考えさせられる場面でした。

そして、私がこの物語で最も心を揺さぶられたのは、二人が最終的に選んだ道です。上巻で彩夏が「二人の仲を公表する」という案を出していたこともあり、私はてっきり、物語の最後には二人が社会に対してカミングアウトし、堂々と共に生きていく道を選ぶのだろうと予想していました。しかし、二人はそうしませんでした。社会的な承認や公言よりも、「二人だけで静かに、安心して一緒にいられること」を選んだのです。これは、現代社会が多様性を認め、カミングアウトしやすい環境を作ろうとしている流れの中では、少し意外な選択にも思えました。

しかし、これこそが、この物語が示す一つの真実なのだと感じます。彼女たちにとって、最も本質的で、譲れないものは何だったのか。それは、社会的なレッテルや承認ではなく、ただ純粋に「二人でいること」、互いの存在そのものを肯定し合い、穏やかに日々を重ねていくことだったのではないでしょうか。かつて逢衣が犯した過ち、つまり彩夏の意志を無視して「良かれ」と思って下した選択への後悔が、この最終的な選択に繋がっているように思えます。「生のみ生のままで」。常識も、世間体も、他者の評価も取り払い、ただありのままの自分たちの感情と、互いの存在だけを信じて生きていく。その決意表明のようなラストは、静かでありながら、何よりも強く、美しいと感じました。誰かに認められるためではなく、自分たちの魂が求めるままに生きることを選んだ二人の姿は、ある意味で、どんな社会的な承認よりも尊いものかもしれません。

結婚という制度についても考えさせられました。成人していれば、結婚に親の許可は法的には必要ありません。同性同士の関係を親に反対された場合、極論すれば親との関係を断ち切ってでも、自分たちの道を歩むことは可能です。しかし、現実問題として、長年育ててくれた親との関係を完全に断ち切るというのは、多くの人にとって非常に難しい選択でしょう。作中でも、逢衣は母親に反対されながらも、親との縁を切るという発想には至りません。時間をかけて、少しずつ理解を求めていくしかない。そのもどかしさや現実的な困難さも、リアルに描かれていました。

『生のみ生のままで』は、単なる恋愛小説の枠を超えて、人が人を愛することの本質、人生における選択とその責任、そして社会との関わり方について、深く問いかけてくる作品でした。逢衣と彩夏、二人の女性が、傷つき、迷いながらも、世間の常識や偏見に流されることなく、自分たちだけの愛の形を見つけ出し、守り抜こうとする姿は、読む者の心に強い印象を残します。同性愛というテーマを扱いながらも、その根底にあるのは、誰もが経験しうる普遍的な感情や葛藤です。だからこそ、多くの読者の共感を呼ぶのでしょう。

読み終えて、改めて「愛とは何か」「幸せとは何か」を考えさせられました。社会が用意した「普通」のレールに乗ることだけが幸せではない。たとえ困難が多く、理解されにくい道であったとしても、本当に大切な人と心を通わせ、支え合いながら生きていくこと。それこそが、人生におけるかけがえのない宝物なのだと、逢衣と彩夏の姿を通して教えられた気がします。綿矢りささんが描く、痛々しいほどに純粋で、ひたむきな愛の物語。ぜひ、多くの方に手に取っていただきたい、心からそう思える一冊でした。

まとめ

綿矢りささんの小説『生のみ生のままで』は、女性同士の鮮烈な恋愛を通して、愛の本質や人生の選択について深く考えさせられる、非常に読み応えのある作品でした。主人公の逢衣と、彼女の心を奪う彩夏。二人が出会い、互いに強く惹かれ合いながらも、同性であることへの戸惑いや社会的な障壁に葛藤する姿が、繊細かつ力強い筆致で描かれています。

物語は、単に恋愛の美しさだけでなく、それに伴う痛みや困難、そして重要な局面で迫られる選択の重みをも浮き彫りにします。特に、逢衣が彩夏のために下した自己犠牲的な決断が、結果的に二人を長年引き裂いてしまう展開は、愛ゆえの選択が必ずしも最良の結果を招くとは限らないという、人生の複雑さを示唆しています。この経験から学び、二人が最終的に社会的な承認よりも「二人で静かに、安心して共にいること」を選ぶラストは、静かな感動を呼びました。

世間の常識や体裁を取り払い、「生」の感情のままに愛し合うことを選んだ二人の姿は、「幸せの形は一つではない」というメッセージを強く伝えてくれます。恋愛小説としてだけでなく、人が生きていく上で大切なものは何かを問いかける、普遍的なテーマを持つ物語です。

愛する人と共に生きることの意味を、改めて深く考えさせてくれる、忘れられない一冊となるでしょう。綿矢りささんの新たな代表作として、多くの方に読んでいただきたいと感じる、力強くも美しい物語でした。