小説「煉獄の使徒」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「煉獄の使徒」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

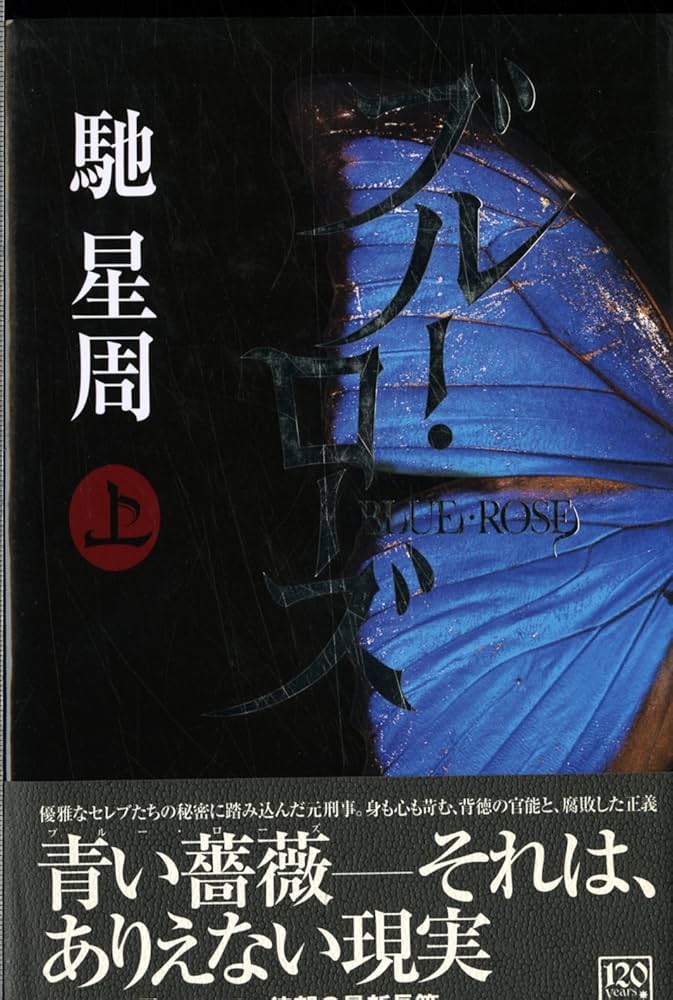

本書は、1995年に日本社会を震撼させたオウム真理教による一連の事件をモデルにした、馳星周さんの畢生の大作です。上下巻で構成されるその圧倒的なボリュームは、読む前から読者を飲み込むかのような迫力に満ちています。単なる事件の再現ではなく、なぜあのような悲劇が起きてしまったのか、その根源をフィクションの力で深く、深く掘り下げていく物語です。

物語は、三人の男の視点から描かれます。教団のナンバー2として君臨する元人権派弁護士の幸田。組織の腐敗を暴き、自らの復讐を果たそうとする公安刑事の児玉。そして、純粋な救いを求めて入信し、やがて狂信の渦に巻き込まれていく青年、太田。彼らの運命が交錯する時、物語は破滅へと向かって加速していきます。

この記事では、物語の概要から、結末までを詳述した深い考察まで、余すところなくお伝えします。馳星周さんが描き出した、救いのない世界の深淵を、ぜひ一緒に覗いてみませんか。読む人を選ぶ作品であることは間違いありませんが、だからこそ心に刻まれる体験がここにはあります。

「煉獄の使徒」のあらすじ

新興宗教〈真マントラ言の法〉。その教団は、カリスマ的な教祖・十文字源皇を頂点に、急速に信者を増やしていました。しかし、その裏では、十文字は薬物に溺れ、歪んだ欲望を満たすだけの存在と化していました。この危うい教団を巨大な宗教法人へと育て上げ、実質的に支配していたのが、元マルキストの弁護士・幸田敏一です。理想を失い、金と権力だけを信じるようになった彼は、十文字を「神輿」として利用し、莫大な富を築き上げていきます。

一方、警察内部の権力闘争に敗れ、左遷された公安刑事の児玉弘樹は、この教団に金の匂いを嗅ぎつけ、執拗な内偵を開始します。彼の目的は、単なる正義の実現ではありません。教団をスキャンダルのネタとして利用し、自分を陥れた上層部への復讐を果たすことでした。彼は教団の闇が深ければ深いほど、自らの目的が達成されることを知っていました。

そんな二人の大人の思惑が渦巻く教団に、純粋な魂を持つ一人の青年がいました。太田慎平です。彼は心から教祖を信じ、その教えに救いを求めていました。汚れを知らない彼の信仰心は、やがて幸田や児玉といった男たちの掌の上で、危険な方向へと導かれていくことになります。

教団の活動に批判的な弁護士の存在が、彼らの運命を決定的に変えてしまいます。教祖・十文字が下した「殺害」という狂気の命令。金と地位を守りたい幸田、復讐の切り札が欲しい児玉、そして信仰を証明したい太田。それぞれの欲望が一点に集約された時、取り返しのつかない悲劇の幕が上がります。この事件が、彼ら全員を底なしの煉獄へと引きずり込んでいくことになるのです。

「煉獄の使徒」の長文感想(ネタバレあり)

『煉獄の使徒』を読了した今、心にずっしりと重い塊が居座っているのを感じます。これは、単に物語が面白かったというような軽い感想では到底言い表せない、凄まじい読書体験でした。人間の欲望、弱さ、そして社会システムそのものの脆弱性が、これでもかというほど克明に描かれ、読んでいる間、何度も息苦しさを覚えました。ここでは、物語の結末に触れながら、この傑作が私に何を残したのかを詳しく語っていきたいと思います。

物語の根幹をなすのは、カルト教団〈真マントラ言の法〉の成立過程です。教祖である十文字源皇は、信者を引きつける不思議な魅力は持ち合わせているものの、その実態は薬物と性に溺れる誇大妄想狂に過ぎません。彼のヨガサークルを、巨大な宗教団体という名の「集金装置」へと変貌させたのが、本作の主人公の一人、幸田敏一でした。

かつて理想に燃えた人権派弁護士であった幸田は、所属していた政党から裏切られた過去を持ちます。その絶望から、彼は理想や正義といったものを完全に見限り、金と権力という実利のみを追求する男へと成り果てました。彼にとって教団は信仰の対象ではなく、自らの欲望を満たすための壮大な装置に他なりませんでした。十文字という御輿を担ぎ、その金庫番として、また俗世との交渉役として、教団を実質的に支配していく様は、冷徹でありながらも、彼の心の奥底にある虚しさを感じさせます。

この幸田と十文字の関係は、まさに「不浄の同盟」です。カリスマはあっても組織運営能力のない教祖と、運営能力はあっても看板のない元弁護士。互いの利益のために結びついたこの関係は、共通の信仰ではなく相互利用に基づいているため、本質的にもろく、危険な均衡の上に成り立っています。物語は、純粋なものが堕落していくのではなく、初めから腐敗していたものが、論理的帰結として破滅へと突き進む様を描いているのです。

物語のもう一方の極にいるのが、公安刑事の児玉弘樹です。彼もまた、組織に裏切られ、心に深い傷を負った男です。警察内部の派閥争いの罠にはまり、キャリアを絶たれた彼は、復讐の鬼と化していました。彼が〈真マントラ言の法〉に目をつけたのは、そこに正義を求めたからではありません。急成長する教団の闇を暴き、それを最大の武器として、自分を追放した警察上層部や腐敗した政治家たちに一矢報いるためでした。児玉にとって、教団は復讐を遂げるための「金のなる木」であり、道具でしかなかったのです。

そして、この二人の「大人」たちの思惑の対極に位置するのが、若き信者、太田慎平です。彼は現代社会に生きづらさを感じ、純粋に救いを求めて教団の門を叩きました。十文字の言葉を盲信し、グル(導師)のためならば、いかなる自己犠牲も厭わない。彼の純粋さは、しかし、幸田や児玉のような老獪な男たちにとっては、利用しやすい駒でしかありませんでした。この三人の男たちの人生が、やがて一つの事件をきっかけに、決して解くことのできない鎖で結ばれていくのです。

物語の決定的な転換点、まさしく「帰還不能点」となるのが、水書弁護士一家惨殺事件です。教団の反社会性を告発しようとする弁護士の存在は、幸田にとっては金ヅルの喪失を意味し、誇大妄想に陥った教祖・十文字にとっては神である自分への冒涜でした。そして下される、殺害命令。幸田は内心で葛藤しながらも、自らの築き上げたものを守るために、この計画に加担します。そして実行犯として選ばれたのが、信仰心を試される形となった、純粋な信者・太田でした。

この殺害計画は、凄惨を極めます。計画の綻びから、弁護士本人だけでなく、その場に居合わせた彼の妻と、生まれたばかりの赤ん坊まで手に掛けてしまうのです。この「赤子殺し」という行為は、登場人物たちの魂に、決して消えることのない罪の烙印を焼き付けます。特に、純粋な心で手を下してしまった太田の精神は、この瞬間から少しずつ、しかし確実に蝕まれていくことになります。

そして、この惨劇の一部始終を、一人の男が目撃していました。公安刑事の児玉です。彼は幸田の動向を追う中で、この凶行の現場にたどり着いていたのです。ここで、物語は最も恐ろしい方向へと舵を切ります。児玉は、この犯罪を告発しないのです。それどころか、この事件こそが、幸田を、ひいては教団全体を意のままに操るための究極の「切り札」になると直感します。この瞬間、腐敗した刑事と堕落した弁護士との間に、悪魔的な盟約が結ばれ、破滅への道が完全に開かれました。

この弁護士一家惨殺事件を機に、物語は「腐敗の共生」という、さらにおぞましい段階へと移行します。児玉は幸田を脅迫し、教団から巨額の金を吸い上げ始めます。しかし、その金は児玉の私腹を肥やすためだけのものではありませんでした。彼はその金を、自らが返り咲くための政界工作資金として利用するのです。これにより、教団(金)、警察(暴力装置)、政界(権力)が癒着した、歪んだトライアングルが完成します。教団は児玉と彼が支援する政治家という「防波堤」によって守られ、その見返りに金を供給し続ける。この構造こそ、現実の事件でも囁かれた、深い闇そのものでした。

この歪んだ庇護の下で、教団内部の崩壊は加速していきます。幸田はまさに四面楚歌の状態に陥ります。教祖・十文字は薬物で完全に理性を失い、誰にもコントロール不可能な怪物と化していきます。金儲けの手段だったはずの教団が、武装蜂起という狂気へ向かうのを、幸田はただ見ていることしかできません。主導権を取り戻そうと、太田をスパイとして利用するなど様々な策を弄しますが、すべてが空回りに終わります。彼が築き上げた城は、内側から崩れ落ちていったのです。

児玉もまた、自らの復讐心に飲み込まれていきます。彼はもはや正義の執行者ではなく、教団が密造した薬物をヤクザに横流しするなど、完全に一線を越えた犯罪者と化していました。しかし、彼もまた、自分がより大きな権力者たちのゲームの駒に過ぎないことに気づき始めます。復讐という妄執は、彼自身をも破滅の道連れにしていくのでした。

そして、最も苦しんだのが太田慎平でしょう。赤子を殺めた罪悪感は、悪夢となって彼の魂を苛み続けます。さらに、彼が密かに想いを寄せていた女性信者が教団内でリンチの末に殺害されたことで、彼の精神的な拠り所は完全に失われます。信仰と、目の前で起きる残虐な現実との間で、彼の心は引き裂かれます。彼は悪を認識しながらも、それを止める力も、そこから逃げ出す決断力も持てない。ただ苦悩を深めるだけの存在となっていきます。

この物語が突きつける最も恐ろしい点は、国家を揺るがすテロという悲劇が、個人の金銭欲や復讐心、組織の論理といった、ありふれた人間の欠陥の連鎖によって引き起こされ得るという事実です。誰もが、自分の手の届く範囲の利益や目的のために動いた結果、その連鎖が自己増殖を始め、誰にも止められない巨大な悪意へと成長していく。登場人物たちは、自らが作り出したシステムの歯車となり、破滅の崖へと突き進んでいくのです。

そして物語は、狂気の頂点である「ハルマゲドン」へと至ります。現実から完全に乖離した十文字は、最終戦争の到来を叫び、教団はサリンガスの大量生産に着手します。内部では猜疑心が渦巻き、裏切り者と見なされた信者が次々と殺害されていく。そしてついに、東京の地下鉄にサリンを散布する、あの日がやってくるのです。

この物語の結末は、読者のあらゆる期待を裏切ります。そこにはいかなる救いも、カタルシスも用意されていません。ただ、冷徹で無慈悲な現実が横たわるだけです。幸田敏一は、自らの策謀がすべて破綻し、コントロール不能となった狂信者たちによって、無残な最期を遂げます。金のために育てた怪物に、喰い殺されたのです。

児玉弘樹の末路は、壮絶な皮肉に満ちています。彼の復讐計画は、彼が支援していた政治家たちによって、より大きな権力闘争の駒として利用され、捨てられます。そして最後の最後、彼は現職の警察庁長官を狙撃するよう仕向けられます。システムを破壊しようとした男が、システムにとって最大の凶悪犯罪の実行犯となる。これ以上の皮肉な破滅はありません。

そして、太田慎平。彼は主要人物の中で唯一生き残ります。しかし、それは決して救いではありません。彼は、悪を知りながら何もできなかった傍観者であり、自らの手で赤子の命を奪った罪人です。彼は、テロの記憶と、決して消えることのない罪悪感という十字架を、生涯背負って生きていかなければならないのです。彼の生存は、死よりも過酷な、終わりのない煉獄を生きるという罰そのものでした。

『煉獄の使徒』は、私たちに安易な答えを与えてはくれません。なぜ彼らはあんな教義を信じたのか、という問い以上に、「なぜ私たちの社会は、それを止められなかったのか」という、より根源的な問いを突きつけます。それは、教団という特殊な集団の問題ではなく、私たち一人ひとりの中に潜むエゴや、安易な救済への渇望、そして社会システムそのものが持つ腐食性の問題なのだと、この物語は教えてくれます。読了後、その息苦しい世界から解放された安堵と共に、この「煉獄」は、決して物語の中だけの話ではないという、身も凍るような感覚が残りました。間違いなく、傑作です。

まとめ

馳星周さんの小説『煉獄の使徒』は、私たちの社会に深い傷跡を残したオウム真理教事件を土台に、人間の業と社会の闇を徹底的に描き切った、圧巻のノワール小説でした。読む者の精神を激しく揺さぶり、消耗させるほどの力を持つ作品です。

物語の中心にいるのは、堕落した元弁護士・幸田、復讐に燃える公安刑事・児玉、そして純粋な信者・太田という三人の男たちです。彼らがそれぞれの欲望や弱さから、いかにして破滅の道を突き進んでいくのか。その過程は、恐ろしいほどのリアリティをもって描かれており、目を背けたくなりますが、同時に目が離せなくなります。

この物語には、一切の救いがありません。安易なカタルシスを拒絶し、登場人物たちを論理的な破滅へと導いていきます。しかし、その救いのなさこそが、この作品が現代社会に突きつける刃の鋭さなのだと感じました。なぜ悲劇は起きたのか。その問いに対する、一つの苛烈な答えがここにあります。

心して読むべき一冊ですが、この重厚な読書体験は、きっとあなたの心に深く刻まれることでしょう。人間の暗部を直視する覚悟がある方にこそ、手にとっていただきたい傑作です。