小説「火恋」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「火恋」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

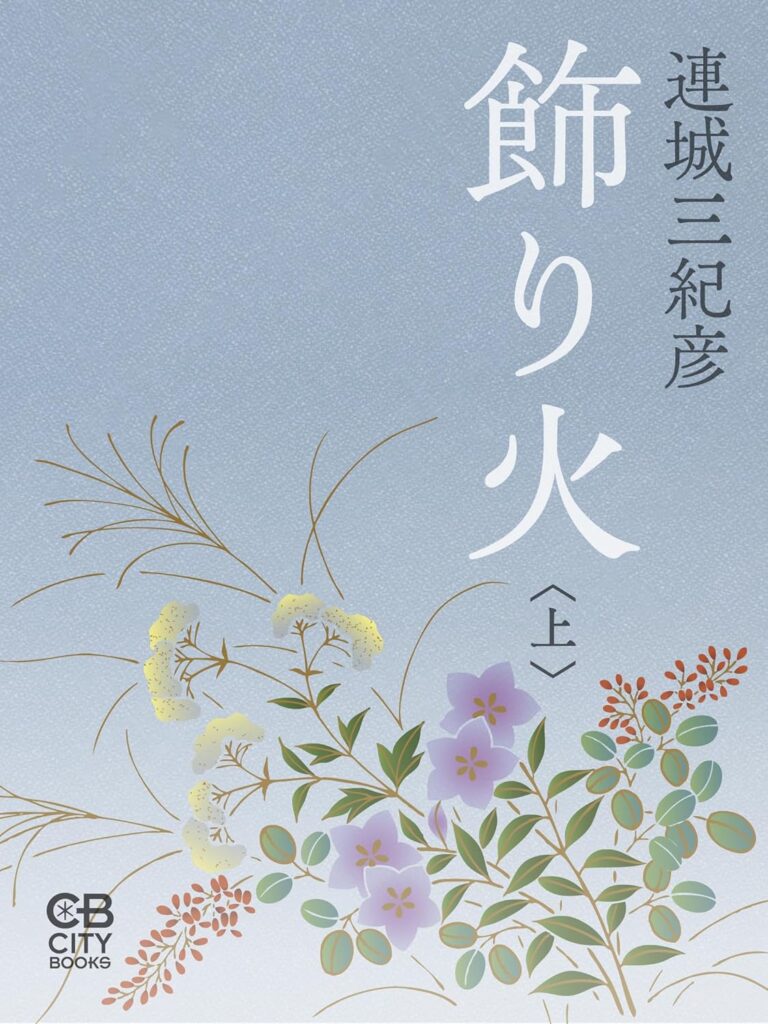

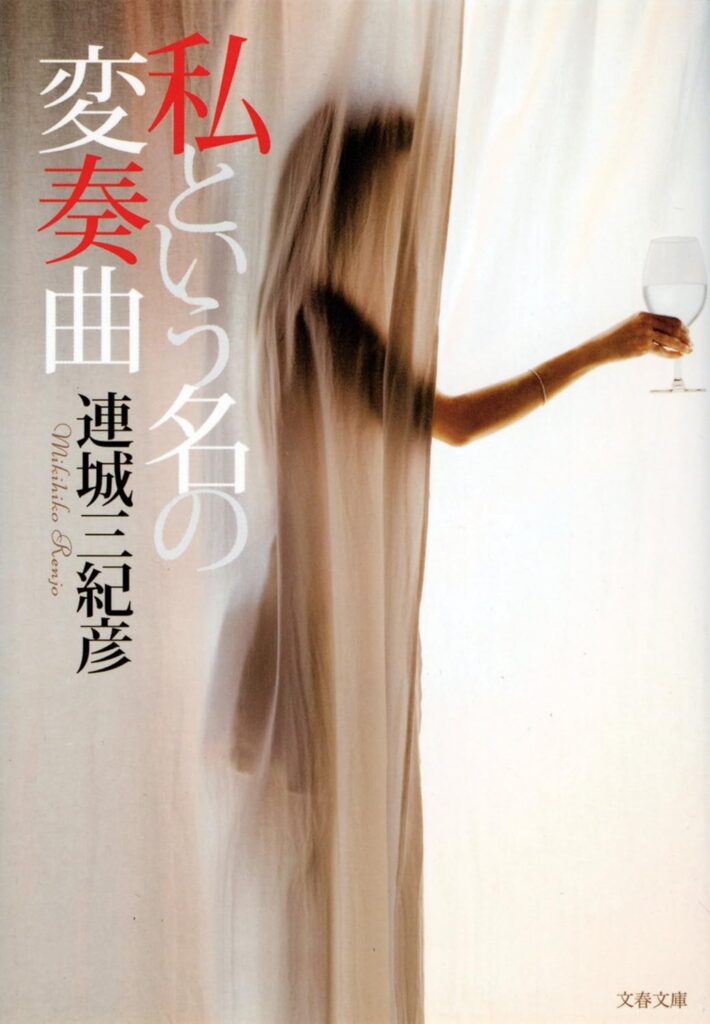

連城三紀彦が紡ぎ出した物語の中でも、特にその凄絶さで知られるのが、この『火恋』という名の作品です。もとは『飾り火』という題で発表された本作は、ある完璧に見えた一つの家族が、一人の女の出現によって静かに、そして徹底的に破壊されていく様を描いた、息をのむようなドメスティック・サスペンスなのですね。

物語を読み解く上で欠かせないのが、まさしく『飾り火』という元の題名です。絵に描いたような幸せな家庭、穏やかで何不自由ない暮らし。それらは美しく輝いて見えるものの、実体のある熱を持たない、見せかけの炎……「飾り火」に過ぎなかったのかもしれません。そこへ投じられるのが、佳沢妙子という女がもたらす本物の「火」。執着と愛憎が渦巻く、抗いがたい業火なのです。

この記事では、そんな藤家という家族に何が起こったのか、その詳細な物語の筋道を追いながら、佳沢妙子という恐ろしい女の正体、そして物語の結末に隠された衝撃の真実に迫っていきます。彼女の執念がいかにして「飾り火」の虚飾を焼き尽くし、すべてを灰燼に帰せしめたのか。その一部始終を、私の視点からじっくりと語らせていただきたいと思います。

小説「火恋」のあらすじ

物語の舞台となるのは、誰もが羨むような理想的な家庭、藤家です。一流企業で部長を務める夫・芳行、淑やかで家庭的な妻・美冴、そして将来有望な大学生の長男・雄介に、高校生の長女・叶美。郊外の瀟洒な一軒家で、彼らは穏やかで満ち足りた日々を送っているように見えました。

しかし、その平穏な日常に、家長である芳行自身が微かな倦怠と空虚感を抱えていました。盤石に見えた藤家という城には、彼の心の隙という、見えない亀裂がすでに生じていたのです。そんなある日、京都出張を終えた芳行は、ふと魔が差し、10年前に金沢で一夜を共にした女性のことを思い出します。家族の待つ東京へは戻らず、彼は衝動のままに北陸本線に乗り込んでしまうのでした。

その混み合う車内で、芳行は一人の美しい女性、佳沢妙子と運命的な出会いを果たします。新婚旅行の途中で夫に逃げられた、と悲しげに語る彼女。同情した芳行は、目的の女性を見つけられなかったこともあり、結局妙子と金沢で一夜を共にしてしまいます。しかし、この出会いこそ、すべてが計算され尽くした、藤家を破滅へと導く恐ろしい計画の始まりだったのです。

東京に戻った後も、妙子は巧みに芳行に接近し、不倫関係を続けます。それだけでは終わりません。彼女は正体を隠したまま、妻の美冴にも近づき、最も親しい友人としての顔を巧みに使い分けます。夫の不倫に悩む美冴は、その元凶である妙子にすべてを打ち明けてしまうという、あまりにも皮肉な状況に陥っていくのでした。

小説「火恋」の長文感想(ネタバレあり)

この物語の冒頭、藤家の完璧な日常が描かれる場面から、すでに不穏な空気が漂っているのを感じます。何不自由ない生活、それは一見すると幸福の絶頂ですが、裏を返せば変化のない停滞でもあります。特に家長の芳行が感じていた「微かな倦怠」こそが、この堅牢な城に空いた最初の穴でした。

彼が衝動的に金沢へ向かう場面は、この物語のすべての引き金となります。安定した日常という名のぬるま湯に浸かりながらも、どこかで刺激を求めてしまう人間の弱さが見事に描かれていますね。そして、その心の隙を見逃さず、運命を装って現れるのが佳沢妙子という存在なのです。

列車内での出会いは、実に巧妙です。夫に逃げられた悲劇のヒロインを演じることで、芳行の同情と庇護欲を掻き立てる。この時点で、彼女の掌の上で芳行は踊らされ始めていたのでしょう。金沢での一夜は、決して偶然の過ちではなく、周到に仕組まれた罠の第一歩でした。この導入部だけで、読者はこれから始まるであろう惨劇の予感に、背筋が凍る思いがするはずです。

佳沢妙子の恐ろしさは、その計画の多角性にあります。彼女は芳行だけを標的にするのではなく、藤家という「システム」そのものを破壊しようとします。夫の芳行、妻の美冴、息子の雄介、娘の叶美。家族一人ひとりに対し、全く別の顔を見せて巧みに取り入っていくのです。

芳行に対しては、日常の倦怠を忘れさせてくれる刺激的な愛人として。彼は瞬く間に妙子の虜となり、仕事や家庭を顧みなくなります。最終的には、自らの社会的成功の証であった一流企業の部長という地位さえ、いとも簡単に捨ててしまうのですから、その溺れぶりは常軌を逸しています。彼の理性を完全に麻痺させる妙子の魔性は、まさに圧巻です。

そして、最も残酷だと感じるのが、妻・美冴への接近です。何も知らない美冴に、妙子は「良き友人」として近づきます。貞淑で疑うことを知らない美冴は、この新たに出会った心優しい友人に、夫の浮気という最もデリケートな悩みを打ち明けてしまう。その相談相手が、夫の愛人本人であるとも知らずに。この構図の歪さと残酷さには、本当に言葉を失います。

妙子は、美冴から得た情報を利用して、さらに彼女を精神的に追い詰めていきます。無言電話をかけたり、夫の不倫を匂わせる品を送りつけたり。不安に駆られた美冴が、さらに妙子に依存していくという悪循環。羊の皮を被った狼とは、まさにこのことでしょう。彼女の周到さと冷酷さには、ただただ戦慄するしかありません。

妙子の毒牙は、子供たちにまで及びます。特に息子の雄介は、彼女にとって重要な駒でした。若く純粋な雄介に、妙子はミステリアスで魅力的な大人の女性として現れます。彼が自分に恋心を抱くように仕向け、父と息子が同じ女性を巡って心をかき乱されるという、地獄のような状況を作り出すのです。

家族一人ひとりを孤立させ、互いの間に不信の種を蒔いていく。信頼で結ばれているはずの共同体が、内部から静かに、しかし確実に崩壊していく過程は、読んでいて胸が苦しくなるほどでした。妙子は、藤家という家族がそれぞれ心の内に隠していた欲望や不満を映し出す「鏡」のような存在だったのかもしれませんね。

物語が大きく動くのは、息子の雄介が、愛する妙子が父の愛人であるという耐え難い真実を知ってしまう場面です。彼の世界は、この瞬間に音を立てて崩れ落ちます。純粋な恋心は、憎悪と絶望へと変わる。この時の雄介の愕然とした表情が、目に浮かぶようでした。

しかし、妙子の残酷さはそこで終わりません。彼女は絶望する雄介を自室に招き入れ、わざと父親との情事を見せつけるのです。これはもう、人の心を持った人間の所業とは思えません。雄介の中に残っていたであろう、ほんの僅かな希望や幻想さえも、完膚なきまでに叩き潰すための行為です。

この決定的な出来事により、雄介の心は完全に壊れてしまいます。彼は婚約者と別れ、正気を失ったように妙子に結婚を迫り、そして自ら命を絶とうとする。彼の自殺未遂が、藤家という「飾り火」の完全な消火を意味する出来事となったのでした。

この時点でもはや、藤家は家族としての体をなしていません。信頼は失われ、家は憎しみと非難が渦巻く場所に変貌します。芳行はすべてを失い、美冴は夫と友人に裏切られ、子供たちは心に深い傷を負う。連城三紀彦は、家庭が崩壊する様を、一切の容赦なく描き切っています。

しかし、この物語が真に恐ろしく、そして面白くなるのはここからです。すべてが灰燼に帰したと思われたその場所から、一人の人間が静かに立ち上がります。それは、これまでか弱く、おっとりとした良妻賢母として描かれてきた妻・美冴でした。

彼女の変貌は、この物語の第二幕の始まりを告げる号砲です。夫を支え、家庭を守るという受動的な役割から解放された彼女は、内に秘めていた強靭な意志を覚醒させます。それは単に「強くなった」というような生易しいものではなく、復讐のためならば手段を選ばない、冷徹で苛烈な「女」の誕生でした。

信じていたすべての人に裏切られた悲しみは、やがて氷のように冷たい怒りへと変わります。おっとりとした奥様は消え去り、そこには自らの手で真実を暴き、人生を破壊した女に鉄槌を下すことを誓った、一人の戦士がいました。物語の主導権が、魔性の女・妙子から復讐の女神・美冴へと移るこの瞬間は、最高にスリリングですね。

そして、物語はクライマックス、美冴と妙子の最終対決へと突き進みます。ここで、読者はこの物語の根幹を揺るがす、最大の秘密を知ることになります。なぜ妙子は、これほどまでに執拗に、そして残忍な方法で藤家を破壊しようとしたのか。その真の動機が、彼女自身の口から語られるのです。

彼女の行動は、気まぐれな悪意などではありませんでした。それは、遠い過去に藤家、とりわけ芳行が犯したある「罪」に対する、何十年にもわたる壮大な復讐計画だったのです。列車での出会いも、友人としての接近も、すべてはこの復讐を完遂するために仕組まれた、壮大な劇の最終幕に過ぎませんでした。このどんでん返しには、本当に鳥肌が立ちました。これまでのすべての出来事が、一本の線で繋がる瞬間の衝撃は計り知れません。

美冴は、最終的に妙子の計画のすべてを白日の下に晒し、社会的な制裁を加えることに成功するのかもしれません。しかし、それは決してハッピーエンドを意味しません。彼女が手にした勝利は、あまりにも多くのものを犠牲にした、空虚な勝利です。守りたかったはずの家庭は、もう二度と元の姿には戻らないのですから。

物語の終わり、登場人物たちはそれぞれ癒やしがたい傷を抱え、崩壊した世界で生きていくことを余儀なくされます。この物語は、私たちに多くのことを問いかけてきます。盤石に見える日常の幸福がいかに脆いものであるか。人間関係がいかに表層的なものか。そして、復讐という感情がいかに破壊的な力を持つか。同時に、絶望の淵から立ち上がる人間の意志の強さをも描いていると感じました。

まとめ

連城三紀彦の『火恋』は、単なる家庭崩壊を描いたサスペンス小説ではありません。それは、戦後日本が理想としてきた中流家庭の幸福像というものが、いかに燃えやすく脆い「飾り火」であったかを痛烈に告発する物語です。一人の女の執念が、その虚飾を焼き尽くす過程は、まさに圧巻の一言に尽きます。

佳沢妙子というキャラクターの造形は、文学史に残る悪女と言っても過言ではないでしょう。その周到な計画と冷酷な実行力は、読者に恐怖と同時に、ある種の畏敬の念さえ抱かせます。しかし、物語の後半、絶望から立ち上がる妻・美冴の変貌が、この物語をさらに一段階上の高みへと引き上げています。

二人の強烈な女性の対決、そして最後に明かされる驚愕の動機。すべてのピースがはまった時の衝撃は、読後も長く心に残ります。幸福とは何か、家族とは何か、そして人間の愛憎の深淵とはどのようなものか。重く、そして深い問いを突きつけられる、まさに傑作と呼ぶにふさわしい一冊でした。

もしあなたが、人間の心の奥底に潜む闇や、複雑に絡み合った人間関係のドラマに興味があるのなら、この『火恋』の世界にぜひ足を踏み入れてみてください。その業火がもたらす熱に、きっと心を焼かれるような体験ができるはずです。