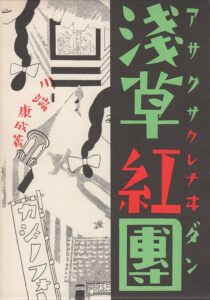

小説「浅草紅団」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「浅草紅団」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

本作は、ノーベル文学賞作家・川端康成がその初期に手がけた、極めて実験的で幻惑的な長編小説です。後の『雪国』や『伊豆の踊子』といった、静謐で日本的な美を描く作風とは趣を異にし、当時の最先端であった「新感覚派」の旗手としての著者の才気がほとばしっています。

舞台は1929年、関東大震災からの復興と昭和恐慌の影が入り混じる、混沌のエネルギーに満ちた東京・浅草。この街を縦横無尽に駆け巡る謎の美少女・弓子と、彼女が率いる不良少年少女団「浅草紅団」。彼らの生態を、作家である「私」の視点から、まるでルポルタージュのように追いかけていきます。

この記事では、まず物語の筋道を追い、その後で物語の核心に触れる詳しい感想を述べています。本作の魅力は、一直線の物語ではなく、万華鏡のようにきらめく浅草の風景そのものにあります。ぜひ、そのめくるめく世界に迷い込んでみてください。

「浅草紅団」のあらすじ

作家である「私」は、家を探して浅草の裏通りを歩いていると、場末の路地でピアノを弾く、男装の麗人のような不思議な少年(実は少女)に出会います。その出会いをきっかけに、「私」は浅草という街の奥深くへと誘われていくことになります。

彼(彼女)こそ、浅草界隈を騒がせる不良少年少女グループ「浅草紅団」の首領、弓子でした。弓子は、少年、女学生、令嬢、切符売りの娘と、次々に姿を変えては「私」の前に現れます。その変幻自在な姿は、まさに浅草という街が持つ多面性の象徴のようでした。

「浅草紅団」の目的は、単なる非行ではありません。彼らは自分たちの劇団「くれなゐ座」を持ち、世間をあっと言わせるような芝居を上演することを夢見る、芸術家集団でもあったのです。隅田川に浮かぶ船をアジトとし、独自の暗号で連絡を取り合う彼らの姿は、どこか演劇的で、危うい遊び心に満ちています。

しかし、弓子の謎めいた行動の裏には、ある個人的な目的が隠されていました。彼女はなぜ、男装をしてまで浅草の雑踏をさまよい続けるのでしょうか。物語は、震災の記憶と、エロ・グロ・ナンセンス文化が花開いた浅草の猥雑なエネルギーを背景に、弓子の秘められた過去の「ネタバレ」へと進んでいきます。

「浅草紅団」の長文感想(ネタバレあり)

この『浅草紅団』という作品は、一般的な意味での「物語」を期待して読むと、少し戸惑うかもしれません。なぜなら、この小説の本当の主役は、登場人物たち以上に、1929年という時代の空気を吸い込んだ「浅草」という都市そのものだからです。

まず惹きつけられるのは、その文体と構成です。文章は短く、次から次へと場面が切り替わっていきます。まるで、慌ただしく編集された古い記録映画を見ているかのよう。冒頭で繰り返される「活動写真のやうな」という一節は、まさにこの小説全体の方法論を宣言しているように感じられます。この手法が、当時の浅草のめまぐるしいスピード感、猥雑さ、そして底知れないエネルギーを、見事に描き出しているのです。

語り手である「私」の立ち位置も独特です。彼は浅草の案内人であるかのように振る舞いながら、実のところは謎の少女・弓子に街の深部へと「案内される」存在へと変わっていきます。読者はこの「私」の視点を通して、まるで自分が浅草の迷宮に足を踏み入れたかのような、スリリングな体験をすることになるのです。

物語の中心にいるのは、もちろん弓子です。男装の麗人、不良団の首領、そして復讐者。彼女はいくつもの顔を持っています。この多面性は、彼女という個人を超えて、浅草という都市の持つ光と影、新しさと古さ、聖と俗が混じり合った性質そのものを体現しているように思えます。

彼女が見せる様々な変装は、単なる気まぐれではありません。そこには切実な目的があります。この変装譚は、読者の好奇心を掻き立てると同時に、近代都市に生きる人間のアイデンティティがいかに流動的で不確かなものであるかを突きつけてくるようです。

そして「浅草紅団」。彼らが夢見る「くれなゐ座」での演劇上演は、結局実現しません。しかし、彼らの日常そのものが、ひとつの演劇でした。独自の隠語を使い、アジトに集い、街を駆け巡る。その行動の一つ一つが、退廃的で刹那的な時代の空気を映し出す、痛々しくも美しいパフォーマンスなのです。

川端康成は、この作品で映画のモンタージュのような手法を多用しました。断片的なエピソードや風景のスナップショットを次々に繋ぎ合わせることで、一つの大きな流れを生み出しています。だからこそ、物語の筋を追うだけでは、この作品の本当の魅力は掴めないかもしれません。文章の断片から立ち上る、都市の匂いや喧騒を感じ取ることが重要なのです。

物語の背景には、関東大震災の記憶が重く横たわっています。かつてのシンボルだった凌雲閣(十二階)は崩れ落ち、街は一度破壊されました。弓子の過去の悲劇も、この震災の混乱の中で起こります。作品全体を覆うどこか物悲しい雰囲気は、この大きな喪失の記憶から来ているのでしょう。

一方で、街は復興し、新しい時代の象徴が次々と生まれます。日本初の地下鉄ビル、レビュー劇場、近代的な鉄橋。川端は、失われゆく江戸の面影と、勃興するコンクリートの近代建築とを鮮やかに対比させます。この新旧のせめぎ合いこそが、当時の浅草のダイナミズムそのものでした。

そして、この時代の文化を象徴するのが「エロ・グロ・ナンセンス」です。肌もあらわな踊り子たちが舞うレビュー劇場「カジノ・フォーリー」の熱狂。街に溢れる浮浪者や娼婦たち。本作は、そうした社会の底辺でうごめく人々の姿を、感傷を排した目で冷静に描き出します。華やかさと猥雑さが一体となった、強烈なエネルギーが渦巻いているのです。

ここから物語の核心、弓子の復讐劇のネタバレに入ります。彼女が執拗に追い求めていたのは、姉の仇である赤木という男でした。関東大震災の混乱の中、赤木は当時少女だった弓子の姉を弄んで捨て、その結果、姉は心を病んで死んでしまったのです。この悲痛な過去が、弓子を男として生きる道へと駆り立てました。

弓子の復讐は、姉を死に追いやった男という存在、そして震災後の混乱に乗じて弱者を食い物にする社会の非情さに対する、たった一人の抵抗でした。彼女の行動は、個人的な恨みを超えて、失われた純粋さを取り戻そうとする儀式のようにも見えます。

クライマックスは、隅田川に浮かぶアジト「紅丸」で訪れます。少女の姿で赤木を誘い込んだ弓子は、そこで自らの正体を明かします。そして、懐に忍ばせていた毒薬「亜ヒ酸」を自らの口に含み、赤木に口移しで毒殺しようと試みるのです。この「亜ヒ酸の接吻」は、愛憎と生死が一体となった、本作の妖艶さと衝撃を象徴するあまりにも有名な場面です。

この復讐劇が終わると、物語の視点は大きく変わります。弓子に代わって「私」を導くのは、紅団のもう一人の少女、春子です。彼女は、弓子とは対照的に、女であることを武器にしてしたたかに生きる、きわめて現代的な女性として描かれています。

弓子が古い伝説や水の記憶と結びつく存在だとすれば、春子はコンクリートとジャズに象徴される新しい東京の申し子です。この主役の交代は、情緒的で人間的な古い浅草が、ドライで合理的な新しい東京に飲み込まれていく時代の流れそのものを象徴しているように感じられました。

弓子の復讐という求心力が失われると、あれほど固く結ばれていたはずの「浅草紅団」も、あっけなく瓦解していきます。物語は明確な結末に向かうことなく、メンバーたちの断片的なエピソードを描きながら、次第に浅草の雑踏の中へと拡散し、溶けていくのです。

終盤、「私」は椿油売りに身をやつした弓子と再会します。彼女はもはやかつてのカリスマ性を失い、完全に群衆の中に紛れていました。そして「いよいよ私だってことが分らないでしょう」と「私」に問いかけます。この一言は、彼女が完全に匿名の存在となり、もはや誰にも捉えきれない幻になったことを示しています。

この終わり方は、一見すると「未完」のようにも思えます。しかし、これこそが『浅草紅団』という小説にとって、最もふさわしい結末なのではないでしょうか。最後まで弓子という存在を、そして浅草という街を、一つの物語として定義づけることを拒否する。この捉えどころのなさこそが、近代都市の本質を描き出した、川端康成の到達点だったのだと思います。

まとめ

川端康成の『浅草紅団』は、単純なあらすじだけではその魅力を語り尽くせない、非常に多層的な作品です。物語は、作家「私」の視点で進みますが、真の主役は混沌としたエネルギーに満ちた1920年代末の「浅草」という都市そのものと言えるでしょう。

この小説の面白さは、映画のように目まぐるしく切り替わる場面展開と、断片的な描写の連なりにあります。読者は、一直線の物語を読むというより、浅草の喧騒や匂い、光と影を全身で浴びるような感覚に陥ります。そこには、震災の記憶と近代化の波が交錯する、一つの時代の肖像画が鮮やかに描き出されています。

中心となるのは、男装の美少女・弓子が率いる「浅草紅団」の物語です。彼女の行動には、姉の死にまつわる復讐という悲しいネタバレが隠されていますが、その復讐劇すらも、浅草という巨大な舞台で繰り広げられる一つのエピソードに過ぎません。弓子の幻惑的な魅力と、その衝撃的な結末は、忘れがたい印象を残します。

『浅草紅団』は、後の川端文学のイメージを良い意味で裏切る、モダニズムの実験精神に溢れた傑作です。もしあなたが、ただ筋書きを追うだけではない、文学の新しい扉を開いてみたいと考えるなら、ぜひこの幻惑の都市・浅草に迷い込んでみることをお勧めします。