小説「水 本の小説」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「水 本の小説」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

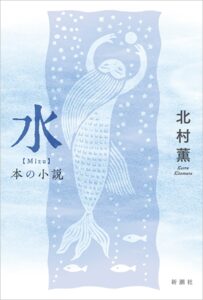

本書は、副題が示す通り「本の小説」と銘打たれています。エッセイでも評論でもなく、読書という行為、そしてそれに伴う発見のプロセスそのものを一つの物語として描いた、他に類を見ない作品です。

物語の主人公は、作者自身を思わせる「わたし」。彼は、書物の中に潜む小さな疑問や違和感をきっかけに、壮大な知の冒険へと旅立ちます。殺人事件が起きるわけではありませんが、文学史の謎や言葉の源流を探るその過程は、極上のミステリを読むような興奮に満ちています。

この記事では、まず物語の導入部を紹介し、その後、各章の核心に触れながら、この知的な旅がどれほど心躍るものだったか、その感動を詳しくお伝えしていきます。読み終えた時、きっとあなたも本を片手に自分だけの冒険へ出たくなるはずです。

「水 本の小説」のあらすじ

物語は、明確な筋書きがあるわけではなく、語り手「わたし」の知的好奇心と連想によって駆動していきます。その始まりは、作家・向田邦子のエッセイにある、ふとした描写でした。語り手は、そこに書かれていた「品川巻の海苔が好きな猫」というディテールが、全く違う作家である村上春樹の小説にも登場することを発見します。

この小さな発見は、単なる偶然では片付けられない、不思議な共鳴を感じさせます。なぜ、二人の偉大な作家は、同じ光景を切り取ったのか。この問いをきっかけに、語り手の連想は次々と枝を伸ばし、中国文学者の吉川幸次郎、さらには批評の巨人・小林秀雄へと繋がっていくのです。

またある章では、ミステリ評論家の瀬戸川猛資、作家の山口雅也、翻訳家の深町眞理子といった、日本のミステリ界を支えた人々の交流が描かれます。彼らの著作や関係性を辿ることで、一つの知的な共同体が、まるでリレーのようにバトンを繋ぎながら、豊かな文化を育んできた様が浮かび上がってきます。

一つの言葉、一つのささやかな疑問から始まった探求は、一体どこへ辿り着くのでしょうか。本書は、完成された知識を提示するのではなく、知が生まれる瞬間のときめきと興奮そのものを、読者に追体験させてくれる物語なのです。

「水 本の小説」の長文感想(ネタバレあり)

この『水 本の小説』という作品が持つ独特の構造と文学的な達成は、令和5年度の泉鏡花文学賞を受賞したことでも証明されています。読書という内的な行為を一つの物語として描き出す試みは、文学の新たな可能性を切り拓いた、記念碑的な一冊だと言えるでしょう。

本書の面白さを支えているのは、伝統的な小説の因果律とは全く異なる、その物語の進め方です。それは「発見、連想、調査」という三段階のサイクルで成り立っています。ある本で何かを「発見」し、そこから自由に「連想」を広げ、その連想を裏付けるために徹底的な「調査」を行う。このプロセスに、読者は同行することになります。

接続の仕方も実に巧みです。ある事柄から次の事柄へ、意味や論理で繋いでいく「散文の繋がり」で知的な骨格を作りながら、時に、音の響きやイメージの類似といった「韻文の繋がり」で、思いもよらない飛躍を見せるのです。論理の道を歩んでいたかと思えば、詩的な跳躍で景色が一変する。この緩急自在の展開が、読者を飽きさせません。

第一章「手」― 感性の地下水脈を辿る

物語は、向田邦子の文章から始まります。そこで語り手は、前述した「品川巻の海苔が好きな猫」という描写が、村上春樹の小説にもあることを見つけます。この小さな一致から、連想の旅が始まるのです。

この発見は、直接的な影響関係を探るというより、世代もジャンルも超えて作家たちが共有する、ある種の感性の水脈の存在を浮かび上がらせます。そして連想は、吉川幸次郎の随筆、さらに彼の師である小林秀雄の感動的なエピソードへと繋がっていきます。一見バラバラに見える点と点が、「手」というテーマのもとに結びついていく様は、見事としか言いようがありません。

第二章「○」― 知的共同体の肖像

第二章では、日本のミステリ界が舞台となります。評論家の瀬戸川猛資、作家の山口雅也、翻訳家の深町眞理子。この三人の重要人物が、互いに影響を与え合い、一つの「環(○)」を形成していた様が描かれます。

それは、公式の文学史には残りにくい、作家たちの人間的な交流や友情、知的な切磋琢磨の記録です。文学というものが、個人の営みであると同時に、こうした人々の繋がりの中で豊かに育まれてきたことを教えてくれます。章題の「○」は、彼らの友情の円環であり、影響が巡るサイクルを象徴しているのでしょう。

第三章「糸」― 世界を織りなす無数の繋がり

この章は、本書全体の構造を最もよく表しています。一本の「糸」、つまり書物から見つけた一つの言葉や疑問を手に取り、それを辛抱強く手繰り寄せていく過程が描かれます。

その糸は、文学から映像へ、詩から短歌へ、そして個人的な記憶へと、思いがけない道筋で繋がっていきます。そして最終的に、手繰り寄せた糸が、巨大で美しいタペストリーの一部であったことが明らかになるのです。この知的カタルシスは、本書の大きな魅力です。文化の世界に孤立したものはなく、全ては何らかの「糸」で繋がっている。その真理を、スリリングな物語として体験させてくれます。

第四章「湯」― 能動的な読書体験への誘い

日常的な「風呂」のイメージから始まるこの章は、やがて文化に対する鋭い提言へと至ります。語り手は、現代人が物事を分かりやすい解釈に頼りすぎ、感性が鈍ってしまっているのではないかと問いかけます。

心地よいぬるま湯に浸かるのではなく、時には熱い「湯」に身を浸すような、刺激的な体験が必要ではないか。その実例として、高村光太郎の詩集『道程』を読む体験が語られます。読むたびに全く異なる顔を見せる本。それは、読み手である自分が変化し続けているからです。真の読書とは、自己の感覚を研ぎ澄ます精神的な鍛錬なのだと、この章は教えてくれます。

第五章「ゴ」― 断片に宿る豊かさ

「ゴ」という謎めいた章題。この章は、最小単位にこそ最大の意味が凝縮されうるという美学を探求します。おそらく議論の中心には、簡潔な言葉で読者の想像力を刺激する芥川龍之介がいるでしょう。また、庄野潤三の私小説のように、日常の何気ない断片を丁寧に掬い取る作風にも光が当てられます。

囲碁の「碁」のように、たった一つの石(ゴ)が盤面全体に影響を及ぼす。それと同じく、文学においても、一つの言葉が作品全体の響きを変えうるのです。「ゴ」という章題の曖昧さは、意味の欠如ではなく、意味の過剰を示唆しています。全てを説明せず、断片を提示することで読者の参与を促す。言葉の持つ凝縮力を称揚する章です。

第六章「札」― 知的探求は最高のミステリになる

この章は、本書の白眉と言っていいでしょう。ミステリ作家としての著者の本領が、存分に発揮された傑作です。物語は、三島由紀夫の話題から始まりますが、すぐに「樽拾い」という季語を詠んだ俳句の作者は誰か、という文学史上の謎の探求へと移行します。

ここからの展開は、まさしく探偵小説そのものです。古書店街を巡り、文献を渉猟し、ついには岡山に実在する古書店「万歩書店」へと旅に出る。この圧倒的なリアリティと手触り感。読者は語り手と共に、謎の核心へと迫っていきます。

そして、ついに真の作者を突き止めるのですが、この章の真価は、その発見を、章の冒頭で提示された三島由紀夫の話題へと、息を呑むような鮮やかさで結びつけてみせる構成の見事さにあります。読後には、感嘆のため息しか出ませんでした。

第七章「水」― 広大な文化の海へ

表題作でもある最終章「水」は、それまでの六つの流れを一つの大きな川へと合流させ、やがて広大な海へと注ぎ込ませる、壮大な終曲となります。ここで「水」は、知識の流れ、文化の繋がり、そして書物が我々にとって生きるエネルギーであることを象徴する、根源的なテーマとして語られます。

例えば、詩人の萩原朔太郎とミステリの江戸川乱歩。二人の天才の間にある意外な共通点として「童心」が指摘されます。詩とミステリ、その源流には同じ純粋な「水」が流れている。この発見は、本書のテーマを力強く補強します。

そして最後に、この物語は読者自身へと向けられます。書物の世界が広大な海ならば、我々読み手の意識もまた、その海の一部なのです。一冊の本という支流が流れ込むたびに、我々の内なる「水」はその組成を変えていく。つまり『水 本の小説』は、読書を通じて絶えず自己を形成し、変容させていくという、美しく終わりなきプロセスへの、感動的な賛歌なのです。

まとめ

北村薫さんの『水 本の小説』は、読書という行為そのものを、スリリングで感動的な物語として描ききった、他に類を見ない傑作でした。一つの疑問から連想が広がり、やがて壮大な文化の繋がりに辿り着く過程は、知的な興奮に満ちています。

特に、第六章「札」で展開される、まるで探偵小説のような謎解きは圧巻です。文学史のミステリーを追いかける旅は、知的好奇心が最高のエンターテインメントになりうることを証明してくれました。

本書は、全ての問いに完璧な答えを与えるわけではありません。むしろ、一つの探求が次の新たな探求へと繋がっていく、その終わりのない旅の豊かさを示唆しています。知の世界とは、どこまでも泳いでいける広大な海なのです。

この本は、すべての本好き、そして知的好奇心を忘れないすべての人へ向けられた、開かれた招待状のような一冊です。読書がもたらす喜びと、発見に満ちた人生の素晴らしさを、改めて教えてくれました。