小説「比ぶ者なき」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「比ぶ者なき」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

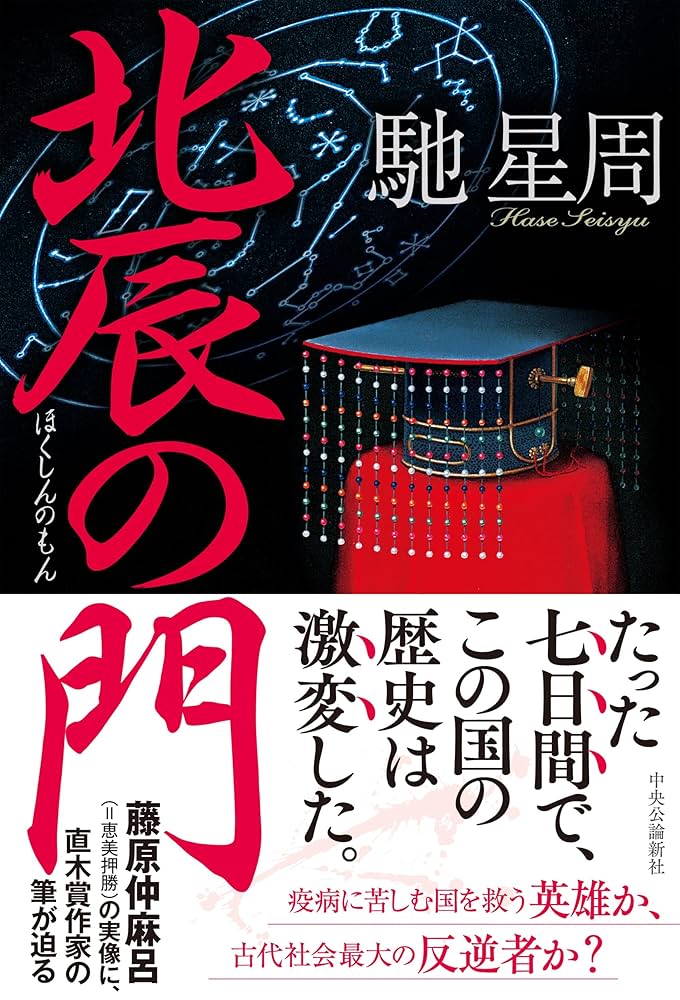

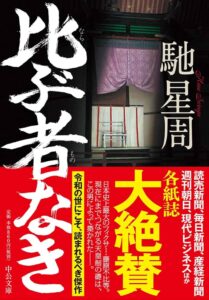

本書は、歴史の教科書に必ず登場する藤原不比等という人物を、全く新しい光の下で描き出した、息をのむような歴史エンターテインメントです。学校で習う「偉人」としての彼ではなく、燃え盛る野心を胸に、国家そのものを自らの手で創り変えようとした一人の男の物語が、ここにあります。

馳星周さんといえば、現代社会の裏側を描くノワール小説の名手として知られていますが、その筆が古代日本に向けられた時、これほどまでにスリリングな物語が生まれるのかと、私は心底驚かされました。本作で描かれる権力闘争は、現代の裏社会にも通じるほどの生々しさと策略に満ちています。

この記事では、まず物語の骨子となる部分をご紹介し、その後で、物語の核心に触れる部分も含めて、私が感じたこと、考えさせられたことを詳しく語っていきたいと思います。歴史の「もしも」に心を躍らせ、一人の男の凄まじい執念の物語に浸ってみませんか。

「比ぶ者なき」のあらすじ

物語は、壬申の乱で勝利した天武天皇の時代が終わりを告げようとするところから始まります。天武の後継者と目されていた草壁皇子が急死し、朝廷は深刻な後継者問題に揺れていました。草壁皇子にはわずか7歳の息子・軽皇子がいましたが、あまりに幼く、とても国を治められる状態ではありません。

この未曽有の危機の中で、一人の男が静かに立ち上がります。彼の名は、藤原史(ふひと)。かつて壬申の乱で敗者側に与した中臣鎌足の子であり、政治の中枢から遠ざけられ、不遇の日々を送っていました。しかし、その胸の内には、類いまれな才気と、藤原氏を再興させたいという燃えるような野望が渦巻いていたのです。

史は、我が子の急死と孫の未来に絶望する草壁皇子の母・鸕野讃良(うののさらら)、後の持統天皇に大胆な策を携えて接近します。それは、彼女自身が「中継ぎ」として天皇に即位するという、前代未聞の計画でした。互いに心の底では決して信じ合ってはいない。しかし、利害が一致した二人は、日本の未来を左右する危険な盟約を結びます。

史の真の目的は、単に目の前の危機を乗り越えることではありませんでした。幼い皇子が成長し、盤石の体制で即位するために、そして何よりも、自らの一族・藤原氏が未来永劫にわたって権力の中枢に君臨し続ける「システム」を創り上げること。そのために彼は、日本の国の成り立ちそのものを記した歴史書、『古事記』と『日本書紀』の編纂という、途方もない事業に着手するのでした。

「比ぶ者なき」の長文感想(ネタバレあり)

馳星周さんが描く歴史、それも古代史と聞いた時、正直なところ、最初はどんな物語になるのか想像がつきませんでした。しかし、ページをめくり始めてすぐに、その懸念は杞憂に終わります。そこに広がっていたのは、紛れもなく馳星周さんの世界。舞台こそ古代の飛鳥ですが、そこで繰り広げられるのは、剥き出しの野心と裏切りが渦巻く、一級のノワールだったのです。

主人公である藤原不比等、物語の開始時点では藤原史と名乗る彼を、本作は決して清廉潔白な偉人としては描きません。むしろ、目的のためには手段を選ばず、冷徹な計算と執念で国家さえも私物化しようとする、恐るべきアンチヒーローとして描き出しています。この人物造形が、まずもって私の心を鷲掴みにしました。

歴史上の人物をこのように生々しい人間として描くことで、遠い過去の出来事が、まるで現代劇を見ているかのような緊迫感をもって迫ってきます。朱雀大路を歩く史の姿が、まるで新宿の裏通りを闊歩するギャングのように見える、という作中の表現は、作者が意図する世界観を明確に示しているように感じました。

物語の起点となるのは、草壁皇子の死という政治的危機です。この混乱の中、史が皇子の母・鸕野讃良、後の持統天皇に接触する場面は、本作の方向性を決定づける重要なシーンです。史は慰めの言葉ではなく、冷徹な現状分析と、常識外れの打開策を提示します。

絶望の淵にいる讃良が、史の危険な野心を見抜きながらも、その計画に乗らざるを得ない。なぜなら、我が子の血を引く孫・軽皇子を玉座に就かせたいという、母そして祖母としての願いを叶えるには、彼の力が必要不可欠だからです。この、信頼ではなく、互いの利害と不信感で結ばれた同盟関係の描写が、実にリアルで引き込まれました。

史が最初に提案する「女帝擁立」という策からして、彼の非凡さが際立ちます。これは単なる時間稼ぎではありません。前例を打ち破ることで、これから自分が実行しようとする、さらなる「改革」への抵抗を和らげるという深謀遠慮が込められています。この一手だけで、史という男の底知れぬ器量を読者に知らしめる手腕は見事というほかありません。

そして、持統天皇を即位させ、ひとまずの安定を得た史が着手するのが、本作の核心であり、最も私の知的好奇心を揺さぶった部分、すなわち「歴史の捏造」です。彼は、法や権力だけでは人の心は支配できないこと、永続的な支配のためには「物語」、つまりは「神話」が必要だと喝破します。

彼が主導する『古事記』と『日本書紀』の編纂事業は、学術的な探求などではありません。それは、藤原氏の永遠の繁栄という、ただ一つの目的のために行われる、壮大なプロパガンダ計画として描かれます。天皇の称号を「大王」から「天皇」へ。天から神の子孫が降臨したとする「天孫降臨」。神代から続く血筋であるとする「万世一系」。これらの、私たちが当たり前のように知っている神話が、すべて史によって戦略的に創造されたものだというのです。

この大胆な仮説には、本当に鳥肌が立ちました。特に、太陽神である天照大神を、男神から女神へと変更したという解釈には唸らされました。これは、女神である持統天皇から男系の軽皇子へと権力が継承される現実の構図を、神話の世界で正当化するための仕掛けだったというのです。歴史の事実を、自らの都合の良いように書き換えていく。そのスケールの大きさと悪魔的な頭脳には、畏怖すら覚えます。

そして、本作が提示する仮説の中で、最も衝撃的だったのが「聖徳太子は不比等の創作物だった」という説です。かつて強大な権勢を誇った蘇我氏の功績は、史が創り上げようとする「天皇中心の歴史観」にとっては邪魔なものでした。そこで彼は、蘇我馬子らの功績をすべて吸収させた、理想的な皇子「聖徳太子」という架空の存在を創り出したというのです。

ライバル一族の功績を歴史から抹消し、同時に皇室の権威を高める。この一石二鳥の策の前に、私はしばし言葉を失いました。歴史とは、勝者によって書かれるものだとはよく言いますが、本作はその本質を、これ以上ないほど過激な形で突きつけてきます。歴史の「真実」とは一体何なのか、深く考えさせられる瞬間でした。

さらに史の恐ろしさは、史書という難解な書物だけでなく、より大衆に浸透しやすいメディアを巧みに利用する点にもあります。彼は当代きっての歌人・柿本人麻呂に、自らが創作した神話や天皇の神々しさを歌わせます。歌というエンターテインメントを通じて、捏造された歴史を、人々の感情に直接訴えかける「真実」として刷り込んでいくのです。現代のメディア戦略と何ら変わらないその手法に、時代を超えた権力者の本質を見た気がしました。

軽皇子が長じて文武天皇として即位すると、史の功績は頂点に達します。彼は天皇から「等しく比ぶ者なし」という意味を込めて「不比等」の名を賜ります。まさに、この物語の題名を体現する存在となったのです。彼の権力はもはや個人的なものではなく、「大宝律令」という法体系によって制度化され、揺るぎないものとなります。

さらに、壮大な計画都市・平城京への遷都は、不比等が作り上げた中央集権国家の構造を、物理的に可視化する事業として描かれます。碁盤の目状に広がる都の中心に天皇が住まい、その威光が隅々まで行き渡る。その設計思想そのものが、彼の思想の表れなのです。このあたりを読むと、彼が単なる策謀家ではなく、国家という巨大なシステムを設計した、恐るべき建築家であったことがよく分かります。

もちろん、彼の野望の実現は一人で成し遂げられたわけではありません。宮中で絶大な影響力を持つ女官・県犬養三千代との公私にわたるパートナーシップも、物語に深みを与えています。彼女もまた、自らの野心のために不比等を利用し、同時に利用される、したたかな女性として描かれており、二人の関係は非常にスリリングです。

そして、藤原氏の権力を決定づける最終段階が、閨閥戦略です。自らの娘・宮子を文武天皇に嫁がせ、生まれた皇子(後の聖武天皇)の外祖父となることで、藤原氏は天皇家の血縁として、未来永劫にわたって国政を左右する地位を手に入れるのです。この、何世代にもわたる壮大な計画の周到さには、ただただ圧倒されるばかりでした。

しかし、物語は不比等の完全勝利では終わりません。彼の権力が絶対的になればなるほど、そのやり方に反発する勢力もまた、力をつけてきます。その筆頭が、天武天皇の孫である長屋王です。学問を好み、法を遵守することを信条とする彼は、不比等が作り上げた権力構造そのものを、国家を蝕む腐敗と見なします。

不比等が唯一恐れた男として描かれる長屋王との対立は、物語の終盤に大きな緊張感をもたらします。不比等が自らの目的のために創り上げた「法」というシステム。皮肉なことに、その法を誰よりも信奉する長屋王が、彼の最大の政敵として立ちはだかるのです。この構造は、本当に見事だと感じました。

物語は、不比等の死をもって一旦の幕を閉じますが、彼の息子たち四人と、長屋王との対立という、新たな火種を残したまま終わります。これは、史実で起こる「長屋王の変」を暗示しており、続編である『四神の旗』への期待を否応なく高めてくれます。一人の男の物語の終わりが、次なる世代の闘争の始まりを告げる。この終わり方は、歴史の持つ連続性を感じさせ、非常に余韻深いものでした。

まとめ

『比ぶ者なき』は、単なる歴史小説の枠に収まらない、壮大なスケールで描かれた人間ドラマであり、権力を巡るノワールでした。藤原不比等という一人の男の野望が、いかにして「日本」という国家の根幹を創り上げていったのか。その過程を、大胆かつ説得力のある仮説に基づいて描ききっています。

私たちが学校で学んだ歴史や神話の裏側に、これほどまでの策略と人間臭いドラマが隠されていたのかもしれない。そう思うと、歴史を見る目が少し変わってくるような気がします。何が真実で、何が作られた物語なのか。本書は、そんな根源的な問いを私たちに投げかけてきます。

もちろん、ここに描かれていることが史実そのものであるとは限りません。しかし、史実の断片を繋ぎ合わせ、これほどまでにスリリングで魅力的な物語を構築した馳星周さんの想像力と筆力には、ただただ脱帽するばかりです。

歴史の知識がなくても、一級のエンターテインメントとして十分に楽しめますし、歴史が好きな方であれば、その大胆な解釈に知的好奇心を大いに刺激されることでしょう。一人の男の凄まじい生涯を通して、日本の「始まり」を追体験できる、類いまれな一冊です。