小説「殺人教室」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「殺人教室」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

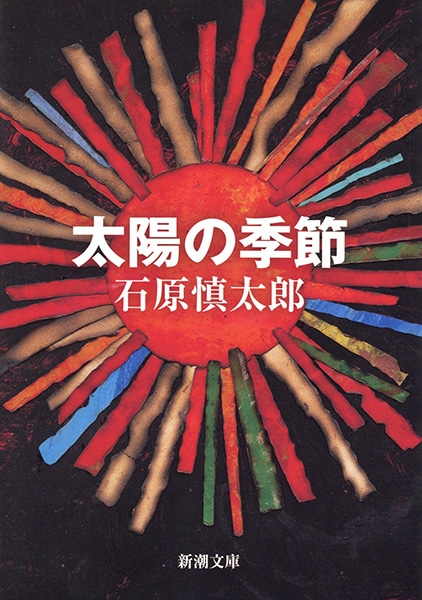

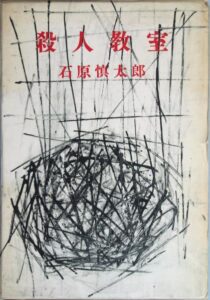

この作品は、1959年に発表された石原慎太郎の短編小説で、彼の初期のキャリアにおいて非常に特異な位置を占める一作といえるでしょう。多くの人が石原慎太郎と聞くと、『太陽の季節』のような若者の生々しいエネルギーを描いた作品を思い浮かべるかもしれません。

しかし、この「殺人教室」は、そうした肉体的な描写から一歩進んで、より観念的で知的な挑発に満ちています。物語の表面的な筋書きを追うだけでは、この作品が持つ本当の恐ろしさや面白さにたどり着くことはできません。なぜなら、この物語の核心には、ある有名な文学者への痛烈な挑戦が隠されているからです。

その文学者とは、三島由紀夫です。本作の本当の「ネタバレ」とは、物語の結末そのものよりも、三島由紀夫という存在をいかにして文学的に「殺害」しようとしたか、その大胆不敵な企ての構造そのものにあります。物理的な犯罪ではなく、ある一つの美学に対する、言葉による象徴的な暗殺。それがこの物語の正体なのです。

この記事では、まず物語の概略を紹介し、その後に三島由紀夫との関係性を軸とした詳細なネタバレを含む感想を記していきます。この作品が単なる物語ではなく、文学史上の「事件」であったことを、じっくりと味わっていただければと思います。

「殺人教室」のあらすじ

物語の舞台は、その名の通り、ある種の「教室」です。そこに一人のカリスマ的な魅力を持つ知識人が登場し、集まった聴衆を前に一つの講義を始めます。この謎めいた知的人物こそが、物語全体の中心に座っています。彼の言葉が、静かな教室の空気を徐々に張りつめさせていくのです。

この教室で教えられるのは、歴史や科学といった一般的な学問ではありません。彼が教えるのは、ずばり「殺人」の哲学です。しかし、それは実際に誰かを肉体的にあやめる方法を教えるわけではありません。ここで語られる「殺人」とは、あくまで観念的なもの。既存の道徳や社会常識、確立された美意識といった、人々を縛るあらゆる価値観を言葉の力で破壊し、葬り去る行為を指しています。

講義が進むにつれて、彼の思想はどんどん過激なものとなっていきます。聴衆は、その恐ろしいまでの論理と弁舌に引き込まれながらも、同時にその危険性に気づき、言いようのない恐怖と戦慄を覚えるのです。この教室は、もはや単なる学びの場ではなく、精神が根底から覆される儀式の空間へと変貌していきます。

物語は、この知られざる哲学が段階的に開示され、その最終的な結論が提示されるまでを追いかけます。物理的な暴力が一切描かれないにもかかわらず、言葉によって人の精神がいかに追い詰められ、破壊されていくのか。その過程にこそ、この物語の真のサスペンスがあります。果たして、彼の講義がたどり着く恐るべき結末とは何なのでしょうか。

「殺人教室」の長文感想(ネタバレあり)

この「殺人教室」という作品について、私が抱いた正直な感想を、ここからはネタバレを交えながら詳しく語っていきたいと思います。この物語の本当の面白さは、その仕掛けを知って初めて理解できる種類のものだと感じています。単純なあらすじだけでは伝わらない、その奥深い構造に触れていきましょう。

この物語の核心に迫る上で、避けては通れないのが主人公の人物設定です。彼の名前は「五島由紀夫」。この名前を聞いて、ピンとくる方も多いのではないでしょうか。そう、これは当時の文壇に君臨していた偉大な作家、三島由紀夫への、ほとんど隠す気のない、あまりにも大胆なパロディなのです。同じ「由紀夫」という名前を使い、石原慎太郎はこの登場人物が誰をモデルにしているかを明確に示しています。

五島由紀夫は、当時の人々が三島由紀夫に対して抱いていたであろうパブリックイメージを、戯画的に凝縮したような存在として描かれています。例えば、美と暴力が結びつくことへの強いこだわり。三島が『金閣寺』などで探求した、美しきものはその極致で自らを滅ぼすという思想は、五島が語る「殺人」の哲学の根幹を成しているように思えます。

また、鍛え上げられた男性的な肉体への崇拝も、その一つでしょう。三島自身がボディビルにのめり込み、肉体と精神の繋がりを論じたように、五島もまた、自らの肉体的な優越性を、思想的な優越性の証であるかのように誇示します。彼の語り口には、常に選ばれた者だけがたどり着ける境地なのだという、一種のエリート意識がつきまといます。

さらに、彼の態度は常にどこか芝居がかっています。世界を冷ややかに見下し、あらゆる価値は無意味だと断じるニヒリズム。しかしそれは、真の虚無から来るものではなく、常に聴衆という他者の視線を意識した、計算されたパフォーマンスのように見えます。石原は、こうした三島的な特徴をあえて誇張して描くことで、三島由紀夫という偶像を内側から解体しようと試みたのではないでしょうか。

では、物語の中心となる「殺人」とは、具体的に何を指しているのでしょうか。前述の通り、これは既存の価値観、特に戦後日本の社会を支えていたブルジョワ的な道徳観を破壊することを意味します。五島の講義は、そうした偽善的な価値を一つひとつ論理的に解体し、「殺害」していく知的パフォーマンスなのです。

そして、ここからがこの物語の最も重要なネタバレになります。この講義が最終的に行き着く、最も過激な攻撃対象。それこそが、現実の三島由紀夫が誰よりも深く崇敬していた「天皇制」というイデオロギーそのものなのです。一部の批評家が、この作品を深沢七郎の『風流夢譚』になぞらえて「不敬」だと評した背景には、この点があります。

考えてみてください。三島由紀夫のパロディキャラクターである五島由紀夫が、その本人が最も神聖なものとしていた天皇や皇室という存在を、自らの口で痛烈に風刺し、攻撃する。これは単なる反体制的な思想の表明ではありません。相手の最も大切な価値観を、相手自身の姿を借りて否定させるという、極めて悪意に満ちた、倒錯的な構造を持った攻撃なのです。これこそが、石原が仕掛けた文学的な「殺人」の核心部分でした。

この作品をめぐるエピソードで、最も不思議で興味をかき立てられるのは、1959年に刊行されたこの本の初版単行本に、他ならぬ三島由紀夫自身が推薦文を寄せているという事実です。自分をここまで痛烈に風刺し、思想の根幹を揺るがすような作品を、なぜ本人が推薦したのでしょうか。この矛盾した行動には、いくつかの解釈が可能だと思います。

一つは、三島由紀夫という人物が持っていた、圧倒的な自信と知的な余裕の表れという見方です。彼は石原の才能を早くから認めていました。自分自身がパロディの対象になることさえ、自らの影響力の大きさの証と捉え、若き挑戦者からの攻撃を王者として受け流す。そんな絶対的な自信が、彼にこの推薦文を書かせたのかもしれません。

また、これは二人の間で交わされた、非常に高度な文学的ゲームだったという見方もできます。石原が仕掛けた挑発に対し、三島は「君の企みはすべてお見通しだ。そして、そんなもので私は揺らぎはしない」というメッセージを、推薦という行為で返したのではないでしょうか。批判を黙殺するのではなく、あえて共犯者のように振る舞うことで、その攻撃を内部から無力化してしまうという、見事な戦略です。

あるいは、二人の間には、凡庸な社会に対する「共犯的な侮蔑」があったのかもしれません。三島もまた、偽善的な道徳や文壇の慣習を軽蔑していました。たとえ自分が標的であっても、石原が仕掛けたこの知的で悪意に満ちた挑発そのものに、ある種の倒錯した喜びを感じた可能性も否定できません。五島の語る過激な思想の中に、自分自身の隠された願望の欠片を見出したのかもしれません。

いずれにせよ、三島の推薦文によって、「殺人教室」は単なる石原から三島への一方的な攻撃ではなくなりました。それは、二人を主役とする、観客(=読者)に向けた壮大な文学的パフォーマンスへと昇華されたのです。石原が球を投げ、三島がそれを打ち返す。そのスリリングな応酬まで含めて、一つの作品が完成したといえるでしょう。

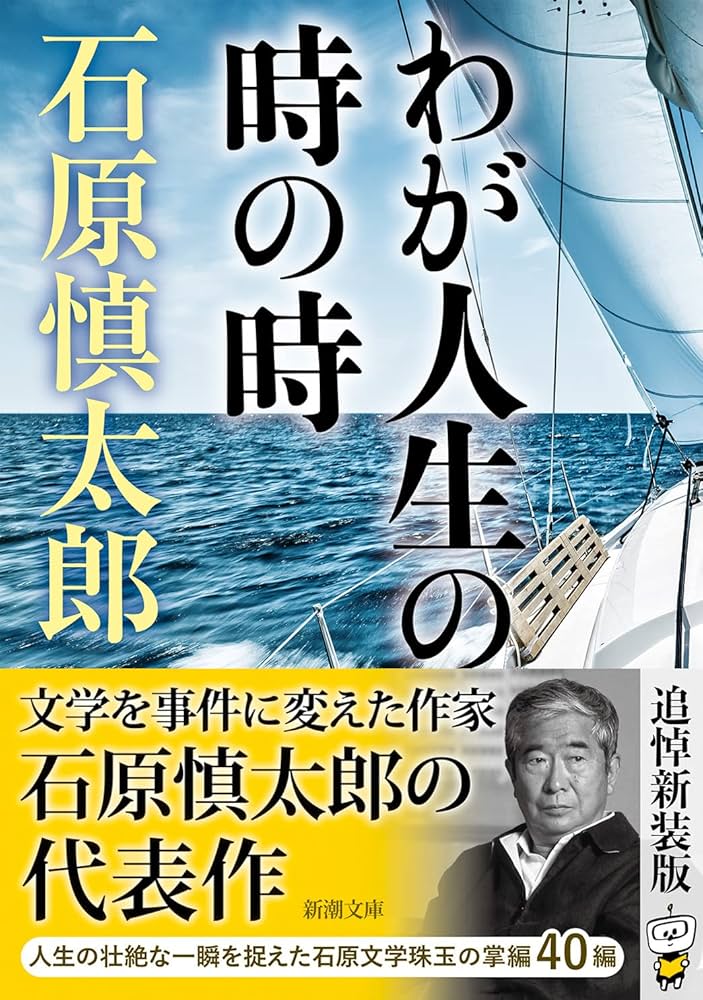

この作品が書かれた1959年という時代背景も重要です。石原は『太陽の季節』で鮮烈なデビューを果たし、「太陽族」という社会現象まで巻き起こしました。彼は若者の肉体的なエネルギーの代弁者と見なされていましたが、本作では、行動の背後にある「観念」そのものをテーマに据えるという、大きな自己変革を試みています。

しかし、これほど「不敬」な内容を含みながら、なぜこの作品は『風流夢譚』が引き起こしたような社会的な大スキャンダルにはならなかったのでしょうか。一つには、発表された媒体の違いがあります。総合雑誌に掲載された『風流夢譚』に対し、本作は文学短編集の一作であり、読者層はより限定されていました。

また、表現の抽象度の違いも大きいでしょう。深沢作品の衝撃が直接的な暴力描写にあったのに対し、石原のそれは、パロディというヴェールに包まれた、高尚で哲学的な言葉によるものでした。その真意を完全に理解するには、三島文学や当時の文壇に関する予備知識が必要であり、その知的な形式が、いわば防波堤の役割を果たしたのです。

そして、やはり三島自身の推薦文の存在は決定的だったと思われます。攻撃されているはずの権威本人がお墨付きを与えることで、この作品は危険な政治的主張ではなく、あくまで文壇内部の安全な「ゲーム」なのだと位置づけられました。これらの要因が重なり、「殺人教室」は大きな事件になることなく、知る人ぞ知る「沈黙のスキャンダル」に留まったのです。

最後に、石原慎太郎の文章そのものについても触れておきたいです。彼の文体は、しばしば「悪文」と評されることがあります。特に、観念的な事柄を語らせると、文章がぎこちなくなる、と。しかし、この作品においては、その「悪文」さえも意図的な武器として機能しているように私には思えます。

超知識人であるはずの五島由紀夫が語る哲学が、あえて回りくどく、独善的な「悪文」で書かれているとしたら。それは、知的言説そのものが持つ空虚さや胡散臭さを、文章のレベルでパロディ化していることにはならないでしょうか。内容(三島思想のパロディ)と形式(知的言説のパロディ)を一致させることで、石原は風刺の効果を最大化しようとした。そう考えると、この作品の仕掛けの深さに改めて驚かされます。

結論として、この「殺人教室」という作品の本当の面白さと感想は、物語の筋を追うこと以上に、こうした背景や構造を解き明かす過程にあります。それは、石原慎太郎と三島由紀夫という二人の才能が、互いのプライドを賭けて繰り広げた、火花の散るような知的な決闘の記録なのです。文学が、これほどスリリングなドラマを生み出すことができるという一つの証明といえるでしょう。

まとめ

石原慎太郎の「殺人教室」は、単なる物語として読むだけではその真価は分かりません。一見すると、ある知識人が過激な思想を教えるというだけの話ですが、その裏には周到に仕組まれた罠があります。この記事では、そのあらすじの奥に隠された本当の狙いと、ネタバレを含む深い感想を記してきました。

この作品の核心は、主人公「五島由紀夫」が、文豪・三島由紀夫の徹底的なパロディであるという点にあります。そして、そのパロディキャラクターに、三島本人が最も神聖視したであろう価値観を攻撃させるという、極めて大胆な構造を持っています。これこそが、この物語における究極のネタバレなのです。

さらに興味深いのは、風刺された三島自身がこの作品に推薦文を寄せたという事実です。この行為によって、物語は石原から三島への一方的な攻撃ではなく、二人の天才による高度な知的ゲームへと姿を変えました。この背景を知ることで、作品への感想も一層深まるのではないでしょうか。

結果として「殺人教室」は、文学史の中に埋もれた、しかし極めて刺激的な「事件」として存在しています。あらすじの背後にある作家たちの息遣いや、時代の空気を感じながら読んでみると、忘れられない読書体験となるはずです。この記事が、その手助けとなれば幸いです。