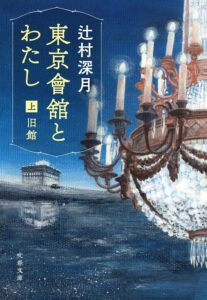

小説『東京會舘とわたし』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。辻村深月さんが描く、一つの建物を巡る壮大な物語。その魅力に、存分に浸っていただきたいものです。大正、昭和、平成と、時代を駆け抜けた東京會舘という舞台装置が、いかに人々の記憶を鮮やかに、そして時に切なく彩ってきたか。それを解き明かすのが、この記事のささやかな試みと言えましょう。

小説『東京會舘とわたし』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。辻村深月さんが描く、一つの建物を巡る壮大な物語。その魅力に、存分に浸っていただきたいものです。大正、昭和、平成と、時代を駆け抜けた東京會舘という舞台装置が、いかに人々の記憶を鮮やかに、そして時に切なく彩ってきたか。それを解き明かすのが、この記事のささやかな試みと言えましょう。

この物語は、単なる建物の記録ではありません。そこはかとなく漂う気品、積み重ねられた時間だけが醸し出す深み、そして何より、そこで働き、訪れ、人生の節目を迎えた数多の人々の息遣いそのものが描かれています。読めば、あなたもきっと、丸の内の一角に立つその煉瓦造りの建物に、特別な感情を抱かずにはいられなくなるでしょう。まるで旧知の友人のように、あるいは長年連れ添った伴侶のように。

さあ、これから語られるあらすじで物語の輪郭を捉え、続く長文感想でその深淵に触れてみてください。ネタバレを避けたい方は、残念ながらここで引き返すのが賢明かもしれませんね。しかし、物語の核心に触れることでしか得られない感動もある。そのリスクを冒すだけの価値は、十分にあると私は考えますが、いかがでしょうか。

小説「東京會舘とわたし」のあらすじ

物語の幕開けは、大正11年、国際社交場として華々しく誕生した東京會舘の黎明期です。小説家を志すも夢破れた青年・寺井承平は、憧れのヴァイオリニスト、クライスラーの演奏会のために故郷から上京します。体調も優れぬ中、彼が會舘で垣間見たのは、一流の音楽と、そこに集う人々の熱気、そして自身が手の届かないと感じる世界の輝きでした。この最初の物語は、會舘が持つ「誰でも受け入れる」という精神性の、いわば序章と言えるでしょう。

時代は進み、昭和へ。第二次世界大戦の暗い影が社会を覆う中、東京會舘もまた、その運命に翻弄されます。支配人の佐山は、軍部への接収という苦渋の決断を迫られます。灯火管制下、物資も不足する中で、會舘はささやかな結婚式を執り行います。見知らぬ相手と結ばれる花嫁・静子の不安と、それでも特別な日を演出しようとするスタッフの矜持が交錯します。戦後はGHQに接収され、バーテンダーの桝野は、占領軍の将校たちのために新しいカクテル「グッドモーニング、フィズ」を考案するのでした。

昭和39年、初代製菓部長となった勝目は、職人肌のパティシエ。彼の生み出したチーズクッキー「パピヨン」は、家族へのささやかな土産として、多くの人々に愛されることになります。そして昭和46年、老朽化による建て替えを経て、東京會舘は「新館」として生まれ変わります。時は流れ昭和51年、夫に先立たれた芽衣子は、金婚式を迎えるはずだった日に一人、思い出のレストランを訪れます。彼女の寂寥感と、そっと寄り添う會舘の温かさが胸を打ちます。昭和52年のクリスマスイブには、大スター越路吹雪がディナーショーの舞台裏で見せる、意外な素顔が描かれます。

平成の世に移り、東日本大震災が発生した日、東京會舘は帰宅困難者を受け入れ、そのホスピタリティを示します。平成24年、作家の小椋真護は、この會舘で直木賞受賞の知らせを受けます。疎遠だった父との関係、そして會舘スタッフから明かされる父の意外な一面に、彼は言葉を失うのでした。そして平成27年、二度目の建て替えを前に、一時閉館を迎えるセレモニーの日。これまで物語を彩ってきた様々な人々、あるいはその縁者が會舘に集い、それぞれの思いを胸に、別れを惜しむのです。建物は変われど、そこに宿る記憶と精神は受け継がれていくことを予感させながら、物語は静かに幕を閉じます。

小説「東京會舘とわたし」の長文感想(ネタバレあり)

さて、ここからは『東京會舘とわたし』という作品について、私の個人的な見解を、ネタバレも厭わずに詳しく語らせていただきましょう。この物語を手に取った当初、正直なところ、少々面食らったのを覚えています。なにしろ、主人公が「建物」だというのですから。感情を持たない煉瓦と漆喰の塊が、いかにして物語の中心たり得るのか。最初の章、小説家志望の寺井承平の鬱屈とした独白は、その疑問をさらに深めるものでした。地方出身者の抱く都会へのコンプレックス、叶わぬ夢への焦燥、そして体調不良がもたらす気分の沈鬱さ。これらが相まって、導入としてはやや重たい、読者を選ぶような始まり方だと感じたのです。東京會舘という場所に馴染みのない読者にとっては、なおさら敷居が高く感じられたかもしれません。

しかし、読み進めるうちに、その認識は誤りであったと気づかされました。辻村深月さんの狙いは、まさにそこにあったのでしょう。寺井青年のような、いわば「何者でもない」人間をも優しく受け入れる場所、それが東京會舘なのだと。彼の鬱屈した視点を通して描かれるからこそ、會舘の持つ普遍的な包容力が際立つのです。最初の物語で感じた重たさは、続く章で描かれる、會舘に集う人々の様々なドラマへの期待感を高めるための、計算された演出だったのかもしれません。そう考えると、実に巧みな構成ではありませんか。

この小説の最大の魅力は、東京會舘という「場」が持つ記憶の集積を、見事に描き出している点にあります。大正から平成に至る約90年間。関東大震災、第二次世界大戦、GHQによる接収、高度経済成長、そして東日本大震災。日本の近代史における重要な出来事が、會舘の歴史と分かちがたく結びついて語られます。それは単なる時代背景の説明ではありません。歴史の大きなうねりの中で、會舘がどのようにその役割を果たし、あるいは翻弄され、そしてそこにいた人々が何を思い、どう生きたのか。その一つ一つのエピソードが、まるで建物の壁に刻まれた記憶のように、読者の心に染み込んでくるのです。

例えば、戦時下の灯火管制の中で行われた結婚式のエピソード。物資が不足し、未来への不安が渦巻く中で、それでも人生の門出を祝おうとする人々のささやかな願いと、それに応えようとする會舘スタッフの矜持。あるいは、GHQ接収時代、慣れない英語と向き合いながら、占領軍の将校をもてなしたバーテンダーたちの物語。彼らが考案したカクテルには、敗戦国の複雑な思いと、それでも失われなかったもてなしの心が溶け込んでいるかのようです。これらの描写を読むにつけ、東京會舘は単なる社交場ではなく、激動の時代を生きた人々の、ささやかな、しかし確かな希望や誇りを守り続けた砦のような存在だったのではないかと感じられます。

そして、この物語を彩るのは、會舘で働く人々の、実に人間味あふれる姿です。彼らは決して完璧な超人ではありません。支配人としての苦悩、新しいメニュー開発への試行錯誤、大舞台を前にした緊張、予期せぬ災害への対応。それぞれの持ち場で、彼らは迷い、悩みながらも、東京會舘という場所への愛情と誇りを胸に、訪れる客人に最高の時間を提供しようと努めます。そのひたむきな姿は、読者の胸を打ちます。特に印象深いのは、パティシエ勝目が、当初は乗り気でなかった焼き菓子「パピヨン」を考案する経緯でしょう。日持ちがして、家族への土産にできるものを、という要望に応えて生まれたそのクッキーは、彼の職人としてのこだわりと、人々への温かな眼差しが結晶したかのようです。後に別の章で、このパピヨンが誰かの大切な思い出の一部となっていることが描かれると、時を超えた人の繋がりに、ふと心が温かくなるのを感じます。

同様に、會舘を訪れるゲストたちのドラマもまた、この物語の重要な柱です。金婚式を一人で迎える老婦人、芽衣子の章は、特に涙を誘わずにはいられませんでした。夫との思い出が詰まった場所で、今は亡き人を偲びながら一人で食事をする彼女の姿。その寂しさと、それでも前を向こうとする気丈さ。彼女にそっと寄り添うような、會舘の静かで温かな雰囲気が、見事に描かれています。あるいは、昭和の大スター、越路吹雪が舞台裏で見せる意外なほどの繊細さ。華やかな世界の裏側にある、一人の人間としてのプレッシャーや孤独。そんな彼女を支えるのもまた、東京會舘という場所であり、そこにいる人々でした。直木賞作家・小椋真護のエピソードは、作者自身の体験も投影されているのでしょう。成功の陰にある家族との葛藤と和解。その舞台となったのが、数々の文学賞の記者会見場として知られる東京會舘であるという事実に、運命的な繋がりを感じさせられます。

これらの個々の物語は、独立した短編として読むこともできますが、真価を発揮するのは、やはり通して読んだ時でしょう。前の章で登場した人物が後の章で再び現れたり、あるエピソードで語られた料理や出来事が、別の時代の物語で言及されたり。まるでタペストリーを織り上げるように、細やかな糸が繋がり合い、次第に大きな絵柄を形作っていきます。この連作短編という形式が、東京會舘という場所が紡いできた長い歴史と、そこに交錯する無数の人生を見事に描き出すための、最適な手法であったことは疑いようがありません。読み進めるうちに、読者はまるで自分が會舘の歴史の一部になったかのような錯覚さえ覚えるのです。「ああ、あの時のあの人は、その後こうなったのか」「この料理には、そんな逸話があったのだな」と。それは、まさに 古びた宝石箱をそっと開けるような体験でした。 箱の中には、様々な時代の、様々な輝きを持つ小さな物語が詰まっており、それらが互いに響き合い、全体として一つの大きな価値を生み出しているのです。

辻村深月さんの筆致は、ここでも冴え渡っています。登場人物たちの内面を深く掘り下げ、その喜びや悲しみ、葛藤を、読者自身のものとして感じさせる力。時代の空気感を巧みに再現し、まるでその場にいるかのような臨場感を与える描写力。そして何より、人と人との繋がり、時間というものの尊さや切なさを、静かに、しかし深く訴えかける物語の構成力。特に、登場人物たちの何気ない会話や仕草の中に、彼らの人生や背景を垣間見せる手腕は見事というほかありません。説明的にならず、読者に想像の余地を残しながら、物語世界へと引き込んでいく。これぞ、物語巧者たる所以でしょう。

物語の終盤、平成27年の閉館セレモニーの場面は、これまでの物語の集大成とも言える感動的なシーンです。かつてこの場所で働き、あるいは人生の節目を迎えた人々、そしてその子や孫たちが、それぞれの思いを胸に集う。そこには、別れを惜しむ寂しさだけでなく、確かに受け継がれていくものへの希望も感じられます。建物は形を変え、時代は移り変わっても、東京會舘が培ってきた「おもてなしの心」や、人々の記憶は消えることはない。むしろ、新しい時代に向けて、さらに豊かな物語を紡いでいくのだろう、と。そんな予感を抱かせながら、物語は幕を閉じます。

この『東京會舘とわたし』を読み終えて、強く感じたのは、「場所」が持つ力です。私たちは皆、多かれ少なかれ、特定の場所にまつわる思い出を持っているのではないでしょうか。初めてデートしたカフェ、卒業式が行われた講堂、家族で訪れた旅行先。そうした場所は、単なる地理的な空間ではなく、私たちの記憶や感情と結びつき、人生の一部となっています。東京會舘は、まさにそのような「記憶の器」としての役割を、90年以上にわたって担ってきたのです。そして、その役割は、建て替えを経て新しい姿となった今も、きっと変わることはないのでしょう。

この物語は、東京會舘という特定の場所を舞台にしていますが、同時に、時間、記憶、人の繋がりといった普遍的なテーマを描いています。読後、ふと自分の人生における「特別な場所」に思いを馳せる人も少なくないはずです。そして、そうした場所が、今もそこにあり続けることの価値を、改めて感じさせてくれるのではないでしょうか。一度も訪れたことのない場所であるはずの東京會舘が、読み終える頃には、まるで旧友のように愛おしく感じられる。これこそが、物語の持つ魔法であり、辻村深月さんがこの作品で成し遂げた、素晴らしい業績と言えるでしょう。もしあなたが、まだこの物語に触れていないのなら、ぜひ手に取ってみることをお勧めします。きっと、あなたの心の中にも、忘れられない「場所」が一つ増えるはずですから。

まとめ

さて、長々と語ってきましたが、この記事では辻村深月さんの小説『東京會舘とわたし』のあらすじを、ネタバレを交えながら紹介し、私の個人的な感想を述べさせていただきました。大正から平成に至る時代の流れと共に、東京會舘という一つの建物が、いかに多くの人々の人生と深く関わり、記憶を刻んできたか。その壮大な物語の一端に触れていただけたなら幸いです。

この作品は、単に歴史的な事実を追うだけではありません。會舘で働く人々の誇りと葛藤、訪れる客たちの喜びや悲しみ、そして時代そのものが持つ光と影が、見事な筆致で織りなされています。各章が独立した物語でありながら、巧みに繋がり合い、読み終えた時には、まるで自分自身が東京會舘の長い歴史の証人になったかのような、不思議な感慨を覚えることでしょう。ネタバレを含む感想部分では、そうした作品の構造的な魅力や、心に残ったエピソードについて、やや踏み込んで言及しました。

もし、あなたがまだ『東京會舘とわたし』を読んでいないのであれば、この記事が、その扉を開くきっかけとなれば、これに勝る喜びはありません。読めばきっと、丸の内にあるその建物が、あなたにとって特別な意味を持つ場所になるはずです。そして、すでに読まれた方にとっては、改めて作品の素晴らしさを噛みしめ、新たな発見をする一助となれたでしょうか。いずれにせよ、この物語が持つ深い余韻に、しばし浸ってみるのも悪くないのでは?