小説「曽根崎心中」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「曽根崎心中」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

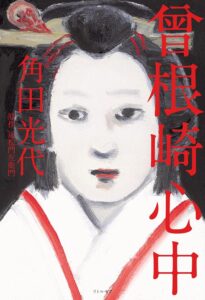

近松門左衛門による人形浄瑠璃の不朽の名作「曽根崎心中」。実際にあった心中事件をもとにしたこの物語は、江戸時代の人々を熱狂させ、現代に至るまで様々な形で語り継がれてきました。多くの作家がこの古典に挑む中、現代文学の旗手、角田光代さんが新たな息吹を吹き込んだのが、この小説版「曽根崎心中」です。

角田さんは、原作の骨格はそのままに、遊女・初の視点から物語を再構築しました。それにより、私たちは遊郭という閉ざされた世界で生きる女性の生々しい日常、喜び、そして絶望を、まるで自身の体験のように感じることができます。原作ではやや類型的に描かれがちな登場人物たちが、角田さんの筆によって、より複雑で、矛盾を抱えた、血の通った人間として立ち上がってきます。

この記事では、まず角田光代版「曽根崎心中」の物語の筋道を追い、その後に、物語の結末にも触れながら、私がこの作品から受け取った深い感動や考えさせられた点について、詳しくお話ししたいと思います。古典の名作が、現代作家の手によってどのように生まれ変わったのか、その魅力に迫っていきましょう。

小説「曽根崎心中」のあらすじ

物語は、大坂・堂島新地の遊郭「天満屋」で働く遊女、初の視点で語られます。八つの時に貧しさから売られ、島原の遊郭を経て新地へやってきた初。太ももには、かつて負わされた火傷の痕が残り、彼女の過去の苦しみを物語っています。しかし、天満屋は島原ほど殺伐としておらず、女将や他の遊女たちとの間に、ささやかながらも温かい繋がりを感じられる場所でした。

初には、姉のように慕う先輩遊女・島がいました。気立てが良く美しい島は、初に遊女としての立ち居振る舞いや処世術を教え、「男なんて好きになるものではない」と諭していました。しかし、その島自身が呉服屋の若旦那と激しい恋に落ち、妊娠。やがて病に倒れ、故郷へ帰されてしまうという悲しい結末を迎えます。島の発光するような美しさと、その後の凋落ぶりを目の当たりにした初は、自分は決して恋などしないと心に誓います。

そんな決意も虚しく、初は醤油問屋の手代・徳兵衛と出会い、一目で恋に落ちます。他の客とは違う、澄んだ瞳を持つ徳兵衛に、初は身も心も惹かれていきます。二人は将来を誓い合う仲になりますが、徳兵衛は金銭的に余裕がなく、初のもとへ頻繁に通うことはできません。初は、他の男に身を任せながらも、徳兵衛が来てくれる日を待ち焦がれる日々を送ります。

ある日、観音巡りの帰り道、初は偶然徳兵衛に再会します。しかし、徳兵衛は浮かない顔。聞けば、勤め先の主人である叔父から姪との縁談を持ちかけられ、断ったところ、激怒した叔父から絶縁を言い渡され、以前継母に渡した結納金代わりの銀二貫を返すよう迫られているというのです。徳兵衛は継母からなんとか銀を取り返したものの、その金を、金の工面に困っていた友人・九平次に貸してしまったと告白します。

約束の期日が迫っても九平次は金を返さず、途方に暮れる徳兵衛。そこへ、当の九平次が仲間と酔って現れます。徳兵衛が金の返済を迫ると、九平次は借りた覚えはないと白を切ります。徳兵衛が借用書を突きつけても、九平次は「それはお前が俺の古い印判を拾って偽造したものだ」と主張し、逆に徳兵衛を詐欺師呼ばわりして打ちのめします。徳兵衛は窮地に立たされ、初はなすすべもなく立ち尽くすしかありませんでした。

天満屋に戻った初は、徳兵衛の身を案じます。やがて新地でも徳兵衛の悪評が広まります。そんな中、傷つき疲れ果てた徳兵衛が密かに初の元を訪れます。初が徳兵衛を匿った矢先、九平次たちが現れ、徳兵衛の悪口を言いながら初を口説こうとします。怒りに燃える初。徳兵衛と顔を見合わせた彼女は、もはやこの世で二人が結ばれる道はないと悟り、共に死ぬことを決意するのでした。

小説「曽根崎心中」の長文感想(ネタバレあり)

ここからは、物語の結末、すなわち初と徳兵衛の心中に触れながら、角田光代版「曽根崎心中」を読んで私が感じたこと、考えたことを詳しくお話ししていきます。まだ結末を知りたくない方はご注意くださいね。角田さんの手によって、古典悲劇は、現代に生きる私たちの心にも深く響く、切実な物語として生まれ変わりました。

まず、この作品の最も大きな特徴は、物語が徹頭徹尾、遊女・初の視点から、彼女自身の言葉で語られる点にあります。原作の人形浄瑠璃では、語り手が客観的に状況を説明したり、登場人物の心情を解説したりしますが、角田版ではそうした「神の視点」は排除されています。私たちは、初の目を通してしか世界を見ることができず、彼女の喜び、悲しみ、怒り、そして疑念を、ダイレクトに追体験することになります。この一人称の語りが、物語に圧倒的なリアリティと切迫感を与えていると感じました。

初の語りによって、遊郭という特殊な世界の日常が、驚くほど生々しく描き出されます。客あしらいの技術、遊女同士の複雑な関係、お金の勘定、そして「ここから抜け出すこと」への渇望。それは決して華やかなだけではない、むしろ過酷で、時に残酷な現実です。島原での辛い経験、新地の天満屋での比較的穏やかな日々、それでも拭えない将来への不安。初の言葉からは、社会の底辺で懸命に生きようとする一人の女性の息遣いが聞こえてくるようです。

中でも、先輩遊女・島の存在は、この物語に深みを与える上で非常に重要です。島は、初にとって頼れる姉であり、憧れの対象であり、そして恐るべき反面教師でもありました。「男なんて好きになるものではない」と初に言い聞かせながら、自身は燃えるような恋に身を投じます。その激しさは、相手への誠意を示すために自らの生爪を剥いで起請文(誓いの言葉を書いた紙)に血判を押すという、凄まじい行動にまで及びます。

島の恋愛は、一見、純粋で情熱的に見えます。しかし、その愛はあまりにも一方的で、相手の若旦那にとっては、おそらく気まぐれな遊びの一つに過ぎなかったのでしょう。島が子を宿し、病に伏せると、若旦那の足は遠のき、島は輝きを失い、打ち捨てられたように故郷へ帰されてしまいます。この島の悲劇は、遊女という立場の脆さ、そして愛の持つ破壊的な側面を、強烈に描き出しています。

島の顛末を間近で見ていた初は、「自分は恋などするものか」と固く心に誓います。しかし、その決意は、徳兵衛との出会いによってもろくも崩れ去ります。「ああなんてうつくしい男」。徳兵衛に向けられる初の眼差しは、まさに恋する者のそれであり、読んでいるこちらも、その熱量に当てられるような感覚を覚えます。島の悲劇を知るからこそ、初の恋が危ういものであることを予感せずにはいられません。

徳兵衛という人物の造形も、非常に興味深い点です。初の目には、どこまでも誠実で「うつくしい」存在として映ります。しかし、物語が進むにつれて、彼の言動にはどこか頼りなさや、もしかしたら欺瞞のようなものも垣間見えてきます。叔父とのいざこざ、継母との関係、そして九平次への金の貸し借り。彼の語る「事実」は、本当にすべて真実なのでしょうか。初の視点に限定されているからこそ、読者は徳兵衛という人物の実像を掴みきれず、一抹の不安を抱えながら物語を追うことになります。

特に、九平次との金銭トラブルの場面は、真実がどこにあるのか、読者を混乱させます。徳兵衛は、九平次に騙されたと主張します。一方、九平次は、徳兵衛が自分の古い印判を使って借用書を偽造したのだと言い放ちます。どちらの言い分が正しいのか、確たる証拠はありません。初(そして読者)は、徳兵衛の言葉を信じるしかない状況に置かれますが、心のどこかで疑念が消えないのです。この「真実の不確かさ」は、物語の結末に重い影を落とします。

近松門左衛門の原作で最も有名な場面の一つに、九平次が初を口説きに来る場面があります。縁の下に隠れた徳兵衛を、初が足で制しながら、九平次に向かって徳兵衛への愛と死の覚悟を言い放つ、あの dramatic な場面です。角田さんはこの場面を、より内面的な葛藤として描いているように感じました。初は確かに徳兵衛への愛を叫びますが、それは同時に、自らを追い込み、後戻りできない状況へと突き進むための宣言のようにも聞こえます。足で徳兵衛を制するという象徴的な行為は、二人の絶望的な状況と、それでも繋がっていようとする切ない想いを表しているのかもしれません。

そして、二人はついに曾根崎の森へと向かいます。死への道行きは、原作ではある種の高揚感をもって描かれますが、角田版では、より静かで、痛切なものとして描かれています。「これからはずっと二人一緒だ」という思いと、「本当にこれでよかったのか」という迷い。特に、死の間際に初の胸をよぎる疑念は、この翻案の最も重要な点ではないでしょうか。「九平次の主張が正しかったとしたら……。よく考えたら、自分は徳兵衛という男の本性を知らないのではないか」。

この最後の疑念は、物語全体に流れていた「真実の不確かさ」を集約するものです。初は、自分が愛した徳兵衛という存在そのもの、そして自分たちの選択そのものに、根源的な問いを突きつけられます。しかし、もはや引き返すことはできません。彼女は、その疑念さえも抱きしめるようにして、徳兵衛と共に死を選びます。それは、愛の成就であると同時に、どうしようもない現実からの逃避であり、そして、もしかしたら、自らが作り上げた「徳兵衛との愛」という物語を完結させるための、最後の選択だったのかもしれません。

角田光代さんは、この「曽根崎心中」を通して、単なる悲恋物語を描こうとしたのではないと思います。遊女という、社会的に弱い立場に置かれた女性が見た世界、愛という名の妄執、信じたいものを信じてしまう人間の性(さが)、そして、何が真実なのか誰にも分からないという現実の厳しさ。そうした、現代にも通じる普遍的なテーマを、初の切実な語りを通して描き出したのではないでしょうか。

読み終えた後、深い感動と共に、ずっしりとした問いが心に残りました。初と徳兵衛の選択は、愚かだったのでしょうか。それとも、他に道はなかったのでしょうか。そして、私たちが「真実」だと信じているものは、本当に確かなものなのでしょうか。角田光代版「曽根崎心中」は、私たち自身の生き方や、他者との関わり方をも見つめ直させる力を持った、素晴らしい文学作品だと感じます。

古典文学の翻案としても、非常に優れた達成を示していると言えるでしょう。原作への深い敬意を持ちつつ、現代的な感性で登場人物の心理を掘り下げ、新たな解釈を加えることで、古典を知らない読者にも、その物語の核心にある人間のドラマを鮮やかに届けてくれます。遊女たちの生活描写や、関西弁を基調とした初の語り口も、作品世界への没入感を高める要素となっています。

もし、あなたが心を揺さぶるような物語を求めているなら、あるいは古典文学の世界に新しい角度から触れてみたいと考えているなら、この角田光代版「曽根崎心中」を手に取ってみることを強くお勧めします。きっと、忘れられない読書体験になるはずです。

まとめ

角田光代さんの小説「曽根崎心中」は、近松門左衛門の古典的名作を、遊女・初の視点から再構築した意欲的な作品です。この記事では、その物語の筋道を紹介し、結末にも触れながら、作品が持つ魅力やテーマについて詳しく述べてきました。

角田版「曽根崎心中」の最大の魅力は、初の生々しい語りを通して、遊郭で生きる女性の日常や心理が克明に描かれている点にあります。先輩遊女・島の悲恋、徳兵衛との運命的な出会いと恋、そして九平次との対立を経て、二人が心中に至るまでの過程が、初の主観を通して切実に迫ってきます。

特に印象的なのは、物語全体を覆う「真実の不確かさ」です。徳兵衛は本当に初が信じたような「うつくしい男」だったのか、九平次との間にあった真実は何だったのか。最後の瞬間に初の胸をよぎる疑念は、読者にも重い問いを投げかけます。これは単なる悲恋物語ではなく、愛、絶望、社会、そして真実とは何かを深く考えさせる物語です。

古典の翻案としても非常に成功しており、原作を知る人も知らない人も、新たな感動と共に人間の普遍的なドラマを味わうことができます。心を揺さぶられ、深く考えさせられる読書体験を求める方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。