小説「掟上今日子の乗車券」の物語の詳しい流れを結末の記述込みで紹介します。読み終えてみて心に残ったことどもを長く書き連ねていますので、どうぞお付き合いくださいませ。西尾維新先生の作品世界に触れるのは、いつも新しい発見と驚きに満ちていますけれど、この「掟上今日子の乗車券」もまた、私たちを独特の旅へと誘ってくれる一冊と言えるでしょう。

小説「掟上今日子の乗車券」の物語の詳しい流れを結末の記述込みで紹介します。読み終えてみて心に残ったことどもを長く書き連ねていますので、どうぞお付き合いくださいませ。西尾維新先生の作品世界に触れるのは、いつも新しい発見と驚きに満ちていますけれど、この「掟上今日子の乗車券」もまた、私たちを独特の旅へと誘ってくれる一冊と言えるでしょう。

忘却探偵・掟上今日子さんが、今回はどんな事件に巻き込まれ、そしてそれをいかに鮮やかに解き明かすのか。彼女の記憶が一日しかもたないという、その切なくも強烈な個性が、物語にどのような彩りを与えるのか。そして、彼女に付き添う人物の目を通して、私たちは今日子さんの新たな一面を垣間見ることになります。

この物語は、単に謎解きが続くわけではありません。旅という要素が加わることで、舞台は次々と移り変わり、その先々で出会う人々との交流が描かれます。それはまるで、私たち自身が今日子さんと一緒に、未知の風景の中を歩んでいるような感覚を覚えさせてくれるのです。

この記事では、「掟上今日子の乗車券」がどのような物語で、どんな魅力が詰まっているのか、そして読後にどのような思いを抱いたのかを、心を込めてお伝えしたいと思います。もし、あなたがこの作品に少しでも興味をお持ちでしたら、あるいは既にお読みになって共感できる部分を探しているのでしたら、ぜひこのまま読み進めていただけますと幸いです。

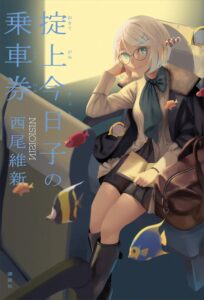

小説「掟上今日子の乗車券」のあらすじ

「掟上今日子の乗車券」は、眠ると記憶がリセットされてしまう忘却探偵、掟上今日子さんが、彼女の忠実なる付き人である親切守(しんせつ まもる)を伴い、置手紙探偵事務所の「営業活動」と称して日本各地を巡る旅の記録です。これまでのシリーズで語り手を務めることが多かった隠館厄介(かくしだて やくすけ)さんとは異なり、本作では主に親切守さんの視点から物語が紡がれていきます。この視点の変更が、今日子さんの人物像に新たな光を当てているのが特徴と言えるでしょう。

彼らの旅には、初めから決まった目的地というものはありません。今日子さんは行く先々で事件に遭遇し、あるいは自ら事件の匂いを嗅ぎつけては、それを解決することで探偵事務所の名声を高めようとします。その活躍の舞台は、寝台特急、山麓のオーベルジュ、高速艇、水上飛行機、そして観光バスと、次々に変わっていきます。それぞれの場所が、いわば閉鎖された空間となり、そこで起こる出来事が今日子さんの推理を待っているのです。

各エピソードは連作短編のような形を取りながらも、「営業の旅」という大きな流れの中で繋がっています。今日子さんは、持ち前の推理力でどんな難事件も「最速で」解決へと導いていきます。時には殺人事件のような深刻なものから、一見すると自殺に見えるようなケースまで、その種類は多岐にわたります。しかし、彼女の手にかかれば、複雑に絡み合った糸も鮮やかに解きほぐされていくのです。

物語の中では、犯行の手口そのものよりも、なぜそのような行為に至ったのかという動機に焦点が当てられることが多いようです。ただ、その動機付けに関しては、読者によって様々な受け止め方があるかもしれません。ある種の割り切りや、物語ならではの飛躍が感じられる部分もあるでしょう。

そして特筆すべきは、最終章「掟上今日子の五線譜(序曲)」です。この章では、親切守さんが、あの隠館厄介さんからの挑戦を受け、それを解決する場面が描かれます。そして、厄介さんから託された一通の手紙が、次なる大きな物語への序章となることを予感させながら、この巻は幕を閉じます。

この一連の旅の記録は、西尾維新先生が今日子さんという特異な探偵を、様々な状況下に置いてその能力と魅力を描き出すための巧みな仕掛けと言えるでしょう。そして、親切守さんの冷静かつ客観的な視点が、今日子さんの人間性や行動原理をより深く、そして時にはコミカルに映し出しているのです。

小説「掟上今日子の乗車券」の長文感想(ネタバレあり)

「掟上今日子の乗車券」を読み終えて、まず心に強く残るのは、やはり掟上今日子さんという存在の特異性と、そんな彼女を取り巻く世界のありようです。一日で記憶を失うという設定は、シリーズを通して彼女の行動や生き方に大きな影響を与え続けていますが、本作では「営業の旅」という新たな舞台設定が、その特性をさらに際立たせています。

親切守さんの視点から語られることで、これまでの隠館厄介さんのフィルターを通した今日子さん像とはまた違った彼女の姿が見えてくるのが、何とも興味深い点でした。厄介さんが今日子さんに向ける複雑な感情とは異なり、守さんはより従業員的な、あるいは観察者としての立場から彼女を見つめます。それゆえに、今日子さんの時に理不尽とも思える言動や、常人離れした思考回路が、よりくっきりと浮かび上がってくるように感じました。

例えば、守さんを「奴隷」と称したり、水上飛行機の操縦で子供っぽい一面を見せたりする場面などは、彼女の多面性を示すエピソードとして印象的です。記憶を共有できないからこそ生まれる独特の信頼関係、あるいは依存関係のようなものが、二人の間にはあるのかもしれません。守さんは今日子さんに振り回され、心身ともに疲弊しながらも、どこかでその状況を楽しんでいるようにも見受けられました。それは、忘却探偵という稀有な存在のそばにいられるという「役得」なのでしょうか。

物語は、寝台特急、オーベルジュ、高速艇、水上飛行機、観光バスと、次々と乗り物を変えながら展開していきます。それぞれの場所で起こる事件は、今日子さんによって鮮やかに解決されていきますが、その解決の仕方は、まさに「最速」。伝統的なミステリーのように、地道な捜査を積み重ねるというよりは、今日子さんの閃きや発想の転換によって、一気呵成に真相へとたどり着く印象です。これは、彼女の記憶の制約を考えれば当然の帰結なのかもしれません。

各エピソードで提示される事件の動機については、確かに一部の読者が指摘するように、やや強引さや突飛さを感じる部分があったのも事実です。しかし、西尾維新先生の作品においては、事件の論理的な整合性や動機のリアリティ以上に、キャラクターの魅力や会話の妙、そして物語全体のドライブ感が重視される傾向があるように思います。この「掟上今日子の乗車券」もまた、その例に漏れず、ミステリーという形式を借りながらも、主眼は今日子さんというキャラクターそのものを描くことにあるのではないでしょうか。

特に「山麓オーベルジュ『ゆきどけ』」のエピソードは、アンソロジーにも収録されるなど、ミステリとしての評価も高いようですが、ここでも動機なき殺人というテーマ性が背景にあるとされています。理解を超えた動機、あるいは動機が存在しないかのような事件に、今日子さんがどう対峙するのか。それは、人間の心の闇という深遠なテーマにも繋がっていくのかもしれません。

そして、最終章の「掟上今日子の五線譜(序曲)」は、まさに次巻への期待を最高潮に高める、見事な幕引きでした。親切守さんが隠館厄介さんからの挑戦を受け、それを解決するという展開もさることながら、厄介さんの登場によって、物語世界が一気に広がりを見せます。守さんの視点から見た厄介さんは、どこか胡散臭く、これまでの彼とは異なる印象を受けるのも面白いところです。これは、語り手が変わることで、同じ人物でも全く違って見えるという、西尾作品らしい仕掛けなのでしょう。

厄介さんから託された手紙が、これからどんな波乱を巻き起こすのか。今日子さんと厄介さん、そして守さんの関係性は、今後どのように変化していくのか。シリーズのファンであればあるほど、この「序曲」が奏でる未来の物語に胸を躍らせずにはいられないはずです。

この作品を通じて感じたのは、記憶というものの儚さと、それでも確かに存在する「今」という瞬間の輝きです。今日子さんは過去を積み重ねることができません。しかし、だからこそ彼女は、常に全力で「今」を生き、目の前の事件に立ち向かいます。その姿は、私たちに忘れがちな大切な何かを思い出させてくれるような気もするのです。

また、西尾維新先生の持ち味である言葉遊びや、軽妙洒脱な会話劇は本作でも健在です。今日子さんと守さんのやり取りは、時に緊張感がありながらも、どこか微笑ましく、読者を引き込む力があります。この独特のリズム感が、物語全体を貫く心地よいテンポを生み出しているのでしょう。

「営業活動」という名目で旅を続ける今日子さんと守さん。この旅は、彼女にとって自身の存在証明の旅なのかもしれません。人々に事件解決という形で「見られる」ことで、彼女は自身の存在を確かめているかのようにも思えます。そして、その傍らにいる守さんは、彼女の記憶を補完する外部記録装置であり、同時に彼女の人間性を映し出す鏡のような存在なのではないでしょうか。

この「掟上今日子の乗車券」は、単独の作品としても楽しめますが、シリーズの流れの中で読むことで、より深い味わいを感じられる作品だと感じました。キャラクターたちの成長(あるいは、今日子さんの場合は成長という概念が当てはまらないかもしれませんが、変化)、そして広がり続ける物語世界。これからも、掟上今日子さんの活躍から目が離せません。彼女の次なる「乗車券」は、私たちをどんな未知の世界へといざなってくれるのでしょうか。そう考えると、期待に胸が膨らみます。

まとめ

「掟上今日子の乗車券」は、忘却探偵・掟上今日子さんが親切守さんと共に「営業活動」の旅に出る、というこれまでにない形式で物語が展開します。主に親切守さんの視点から描かれることで、今日子さんの新たな一面や、二人の独特な関係性が浮き彫りになり、シリーズのファンにとっては新鮮な魅力を提供してくれる一冊と言えるでしょう。

旅先で次々と発生する事件を、今日子さんが持ち前の推理力でスピーディーに解決していく様は爽快です。寝台特急から水上飛行機まで、多彩な舞台設定も物語に変化を与え、読者を飽きさせません。西尾維新先生ならではの言葉遊びや、キャラクターたちの生き生きとした会話も健在で、物語を軽快に彩っています。

ミステリーとしてのトリックや動機については、時に大胆な展開も見られますが、それ以上に掟上今日子というキャラクターの魅力、そして彼女が「今」を生きる姿そのものが、この作品の核となっています。最終章「掟上今日子の五線譜(序曲)」では、隠館厄介さんも登場し、次なる物語への大きな布石が打たれるなど、シリーズ全体の連続性も巧みに織り込まれています。

「掟上今日子の乗車券」は、ミステリーの枠組みの中でキャラクターの深層に迫り、新たな語りの可能性を追求した意欲作です。今日子さんのファンはもちろんのこと、西尾維新先生の紡ぎ出す独特の世界観に触れたい方にも、ぜひ手に取っていただきたい作品だと感じました。この旅の記録は、きっとあなたの心にも忘れられない何かを残してくれるはずです。

兎吊木垓輔の戯言殺し-724x1024.jpg)

.jpg)

青色サヴァンと戯言遣い-722x1024.jpg)

.jpg)

赤き征裁vs橙なる種-728x1024.jpg)

曳かれ者の小唄-721x1024.jpg)

十三階段.jpg)