小説「持たざる者」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「持たざる者」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

四人の一人称が章ごとに入れ替わるリレー形式で、登場人物たちの人生がゆるやかにつながっていきます。だれかの選択が別のだれかの胸に刺さり、静かに波紋が広がる——そんな連鎖の中で、あらすじの枠を超えた生の手触りが立ち上がります。この構成の妙が「ネタバレ」を述べるときの慎重さを強いても、なお語りたくなる余韻を生みます。

震災後の不安、家族の死、義家族との軋轢、海外移住の現実など、個々の出来事は珍しくありません。しかし、「持つ者/持たない者」という相対的な視線が交錯したとき、日常の意味ががらりと変わります。誰かの充足が、別の誰かにとっては欠落の証になってしまうのです。

本稿では、核心には触れないあらすじを先に置き、その後にネタバレを含む長文の感想へと進みます。読後のざらつきを言葉で確かめたい方に向けて、できるだけ丁寧に掘り下げていきます。

「持たざる者」のあらすじ

「持たざる者」は、東京のデザイナー・修人、海外在住の千鶴、その妹のエリナ、そして帰国した朱里の四人が語り手になります。四人は緩やかなつながりの中で、互いの生き方に嫉妬や違和感、淡い憧れを抱きながら、それぞれの日々を生きています。

修人は東日本大震災を機に、幼い娘を守るために妻へ避難を提案しますが、価値観の相違が露わになり、家庭は崩れていきます。創作の手応えを失った彼は、東京という都市と自分の職能の間で宙吊りになります。そこへ一時帰国の千鶴が現れ、修人の過去と現在が微妙に交差します。

千鶴は夫との海外生活のさなかに幼い息子を亡くし、世界の色が一変します。妹のエリナは事故を経て、娘を連れて東京から沖縄、さらに英国へと移動。自由に見えるエリナの生き方は、朱里の目には「適当」にも映り、価値観のずれが火種を生みます。

朱里は夫の海外赴任から先に帰国し、義家族と建てた二世帯住宅で理不尽な扱いに直面します。四人の語りは重なり合いながら、誰かの「持つもの」が別の誰かにとっての「持たないこと」を照らし出していきます。ただし結末はここでは伏せ、続く長文パートで触れるネタバレに委ねます。

「持たざる者」の長文感想(ネタバレあり)

語り手が四人に分割されていることは単なる技巧ではありません。自己物語のバイアスを四種類提示し、読み手に「誰の視点も真実ではあるが、同時に偏っている」と気づかせます。ここから先はネタバレを含みます。

修人の章は、震災後に露出した「親としての責任」と「職能としての自尊」の摩擦を前景化します。彼の提案は娘を思うがゆえですが、妻には支配や逃避に映る。善意でさえ他者の物語の中ではまったく違う輪郭を持つ、という残酷な相互不信が刻まれます。

作中で特筆すべきは、修人が男性の一人称で語る点です。作者自身が距離をとるため、あえて男性視点を採ったという背景を踏まえると、この語りは「自己の延長」と「他者化」の緊張をはらみます。自分に近い思考を女性で書く生々しさを避ける選択が、結果的に作品の冷静さを支えました。

千鶴の喪失は、彼女の世界理解を根底から変えます。子を失った後に見える他者の幸福は、ときに侮辱のように映る。けれど彼女はそれを露悪的に語らず、体温の低い文体で淡々と並べます。その冷えが、むしろ痛みの深さを告げてしまう。あらすじでは語りきれない沈黙の厚みがここにあります。

エリナは、自由と混沌が同居する稀有な像です。移住という決断は逃走にも見えますが、彼女自身には「生き延びる工夫」以上の意味を持たない。朱里からの視線は彼女を軽く見下し、エリナは朱里を「縛られた人」と見なす。両者の評価は鏡像で、互いの欠落を反射増幅させます。

朱里の章は、家制度が個人を締め付ける力学を容赦なく暴きます。二世帯住宅という「所有の象徴」は、彼女の居場所を逆説的に奪う装置になります。持っているはずの家が、持たされている檻へと変わる瞬間、その語りは静かな怒りで震えます。ネタバレの核心は、所有の概念が反転する点にあります。

四人が見つめる「持つ者/持たざる者」の境界は固定されません。修人は家族を失い、千鶴は子を失い、朱里は居場所を失い、エリナは安定を手放す。では何を持っているのか——それは、語りうる自分の物語です。物語を紡げる者だけが、かろうじて「まだ持っている」と言えるのだと感じました。

「人はストーリーを作ってしまう生き物だ」という自己言及的な洞察が、作中でときおり顔を出します。誰かを憎むために、あるいは誰かを愛するために、私たちは勝手に筋書きを補う。そう考えると、あらすじ自体がひとつの作為であり、ネタバレは作為の骨格を露わにする行為だとわかります。

震災以降の社会感覚も繊細に刻まれます。情報の洪水が不安を増幅し、親は「正しさ」の名のもとに互いを断罪しがちになる。修人の選択は、その緊張の中で裂け目を広げたという点でリアルでした。善悪の単純な線引きではなく、揺らぎの連続として描かれるところに説得力があります。

文体は過剰な装飾を避け、観察の角度で感情を切り出します。だからこそ、ふとした一文が遅れて刺さる。派手な事件が少ないのに読み進めてしまうのは、語り手が自分の尺度で世界を測る音が、読者の胸の奥で共鳴するからです。

四人の章が進むにつれ、相互評価は少しずつ和らぎます。理解ではなく、理解の不可能性を認める方向へ。誰かの幸福を羨むのも、誰かの不幸に安堵するのも、人間の弱さだと受け入れる。そこに救いがあるとすれば、「裁かないまま見続ける態度」しかないのだと作品は告げます。

「持たざる者」という題は、固定的なラベルではなく相対指標です。資産や地位だけでなく、愛情、健康、語りの力、そして時間。何を尺度にするかで、私たちは簡単に「持つ者」にも「持たざる者」にも変わります。作中人物が互いをラベリングし合うたび、その不安定さが際立ちます。

終盤、四人の生は劇的に収束しません。むしろ小さな選択が静かに積み上がり、やがて別の季節へ押し出されるように進む。その控えめさを物足りなく感じる向きもあるでしょう。けれど、この微温の推力こそが現実の手触りに近い。ネタバレ的な驚きではなく、腑に落ちる沈黙が残ります。

海外と日本を往還する視線も作品の柱です。千鶴やエリナの移動は「自由」の記号であると同時に、どこにも根差せない不安の現れでもあります。移動距離が心の移動に直結しない現実を、四人の語りがそれぞれの温度で確かめます。

家という場に関しては、朱里の章が象徴的です。家族のために最適化された構造が、個人の呼吸を奪う。住まいは「持つこと」の最高の証なのに、そこに住む権利が曖昧になると一気に不気味な装置へ変貌する。所有と居場所の断絶が、ひたひたと迫ります。

創作という行為の不確かさは、修人を通じて描かれます。「作る」ことの手応えは社会の動揺と連動し、他者の視線に揺さぶられる。作品は彼を断罪しません。迷い続ける人の姿をそのまま置き、読者の判断に委ねます。

本作が依拠するのは、劇的転回よりも「視線の擦れ」です。誰かの言葉の端で、誰かの痛みが増幅される。慰めようとして突き刺してしまう。日常の齟齬を、過度に説明せず、行間の温度差で描くところに妙があります。

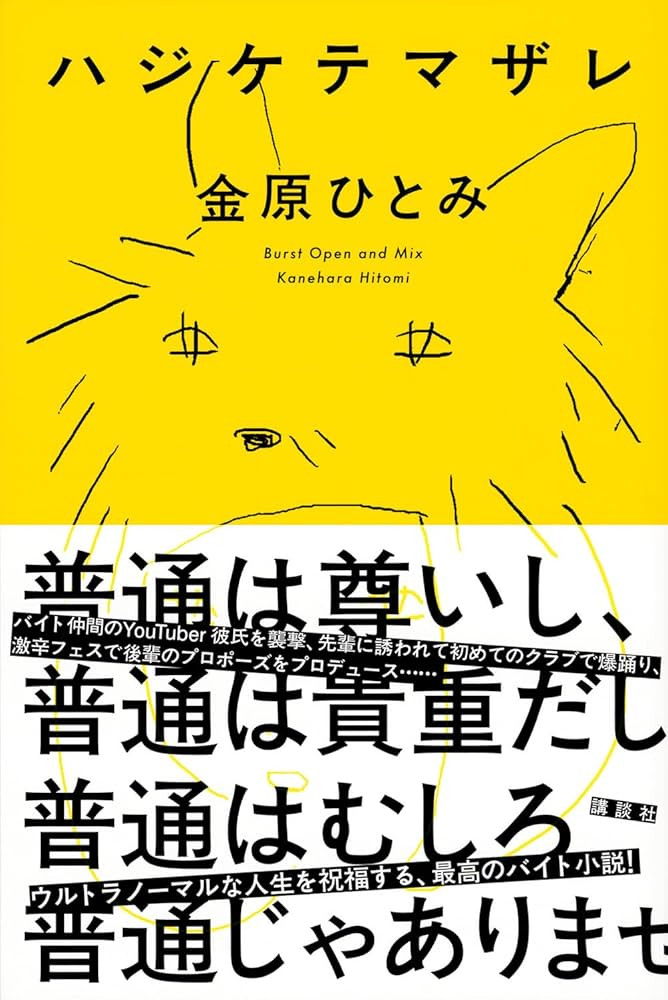

出版の経緯に触れておくと、この物語は文芸誌掲載を経て書籍化され、文庫化もされています。作歴の中でみれば、初期の衝動と中期以降の構成意識が交差する位置づけで、四人称の試みがその節目を象徴しています。

読み終えたとき、「持つ/持たない」の線引きが自分の中でも揺らいでいるはずです。うまく生きられないことを、ただの敗北と呼ばないために。物語を手放さないかぎり、人はまだ何かを持っている——「持たざる者」はそう確かめさせる一冊でした。

まとめ:「持たざる者」のあらすじ・ネタバレ・長文感想

「持たざる者」は、四人の語りが交差する構成で、誰もが誰かの基準では「持たざる者」になりうるという不安定さを描きました。あらすじだけでは伝わらない手触りが随所にあります。

ネタバレを含めて振り返ると、所有の象徴が檻へと反転する瞬間や、喪失が世界の色を変える過程が印象的です。大きな事件よりも視線の擦れが核心でした。

「持たざる者」という題は、資産や地位に限られず、語りの力や時間といった無形の軸にも及びます。読後、基準の相対性に気づかされます。

結末は静かで、それが現実の歩幅に近い余韻を生みました。改めて、「持たざる者」は他者を裁かずに見続ける態度の難しさと価値を、しずかに教えてくれます。