小説「慶應本科と折口信夫 いとま申して2」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「慶應本科と折口信夫 いとま申して2」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

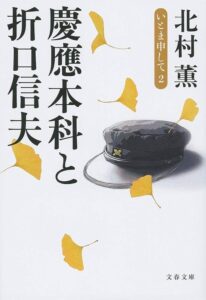

本書は、北村薫さんがご自身の亡きお父様、宮本演彦(みやもとのぶひこ)さんが遺された日記を基に、その青春時代を鮮やかに描き出す三部作の第二弾にあたります。前作で描かれた旧制松本高等学校時代を経て、主人公である演彦青年が慶應義塾大学の本科へと進学する昭和四(1929)年から物語は始まります。

この物語の本当にすごいところは、単なる伝記や回想録に留まらない点です。息子である北村さんが、父である演彦さんの日記という一次資料を丹念に読み解き、そこに歴史的な文脈や深い洞察を加えていく。いわば、父と子の時を超えた「合作」とでも言うべき作品なのです。

この記事では、まず物語の骨子を追い、その後で、物語の核心に触れる濃密な語りを展開していきます。昭和という時代の空気、学問への情熱、そして一人の青年の瑞々しい日常。そのすべてが詰まったこの類いまれな作品の魅力を、余すところなくお伝えできればと思います。

「慶應本科と折口信夫 いとま申して2」のあらすじ

昭和四年、宮本演彦は慶應義塾大学の予科から文学部本科へと進みます。新しい学び舎での日々に胸を躍らせる一方で、彼の生活には昭和恐慌の影が色濃く差し込んでいました。実家の家計は厳しく、日々の食費や交通費にも事欠くような生活。それでも、彼の知的な探求心は少しも衰えることはありませんでした。

そんな彼の学生生活に、二人の巨人が強烈な光を放ちます。一人は、英文学史を担当し、ヨーロッパのモダニズム文学という最先端の知をもたらす西脇順三郎教授。そしてもう一人が、国文学と民俗学の泰斗であり、強烈なカリスマ性で学生を魅了する折口信夫教授です。この二人の存在は、演彦の知的好奇心を大いに刺激し、彼の学問の世界を決定づけていくことになります。

西洋と日本、理知と神秘。まるで対極にあるような二人の師の間で、演彦の探求は深まっていきます。特に折口信夫の存在は大きく、その講義やゼミには独特の熱気が渦巻いていました。演彦は、折口が主催するゼミの仲間たちと共に、古典文学の舞台を巡る苛酷な「万葉旅行」へと参加することになります。

古都を巡るその旅は、単なる学術調査ではありませんでした。それは演彦にとって、学問の、そして自らの青春の、忘れがたい一ページとして刻まれることになります。果たして彼は、この旅と大学での学びを通して何を見出し、どのような青年へと成長していくのでしょうか。物語は、時代の不穏な空気が徐々に濃くなっていく中、一人の学生の日常と非日常を丁寧に描き出していきます。

「慶應本科と折口信夫 いとま申して2」の長文感想(ネタバレあり)

この物語を手にとって、まず心を揺さぶられるのは、その成り立ちそのものです。作者である北村薫さんが、お父様である宮本演彦さんの遺した日記帳を、一冊一冊ひもといていく。それは、息子が父の生きた時間を追体験する、静かで、しかしどこまでも深い対話のように感じられます。

日記という極めて私的な記録が、息子の筆によって、一つの時代を映し出す壮大な物語へと昇華していく。この「合作」という手法が、本作に他に類を見ない奥行きを与えているのです。私たちは、演彦青年の眼差しを通して昭和初期の東京を歩き、同時に、現代を生きる北村さんの思索を通してその時代を複眼的に捉えることになります。これは、歴史の教科書が決して教えてくれない、生身の人間の息づかいが聞こえる「小さな昭和史」なのだと感じました。

物語が描き出す当時の学生生活のリアリティには、胸を突かれるものがあります。特に印象的なのが、お金にまつわる記述の生々しさです。今日の昼食は何にしようか、活動写真(映画)を見たいけれど所持金が心もとない、といった悩み。これは、現代を生きる私たちにも通じる、普遍的な若者の姿ですよね。

しかし、演彦青年の悩みは、単なる個人的な金銭問題ではありません。その背後には、昭和恐慌という、日本全体を覆う巨大な不景気の影が落ちています。「不景気」という言葉が、抽象的な社会情勢ではなく、一人の学生の日々の食事や行動を具体的に左右する、切実な現実として描かれているのです。公式な歴史書からはこぼれ落ちてしまう、名もなき個人の日常に刻まれた時代の傷跡。演彦さんの日記は、それを克明に記録した貴重な証言なのだと、強く感じさせられます。

演彦青年の慶應本科での日々を、燦然と照らし出すのが西脇順三郎教授の存在です。彼の講義は、演彦さんにとってまさに「知的シャワー」だったのではないでしょうか。ヨーロッパのモダニズムという、当時の日本ではまだ新しかったであろう知の奔流。それを浴びる学生たちの興奮が、日記の記述を通してありありと伝わってきます。

西脇順三郎という人物は、ただの学者ではありません。詩集『Ambarvalia』で詩壇に衝撃を与え、批評家としても活躍する、まさに時代の寵児でした。彼の言葉は、古い価値観を打ち破り、新しい世界の見方を提示する力を持っていたのでしょう。

演彦青年が、西脇教授の言葉に刺激を受け、自分の思考を更新していく様子は、学問の最もスリリングな側面を教えてくれます。未知の知性に触れる喜び、自分の世界が広がっていく感覚。この知的興奮こそが、経済的な苦境にあってもなお、彼を学びの道へと駆り立てた原動力の一つだったのだと思います。

そして、西脇順三郎と鮮烈な対照をなしながら、もう一方の極にそびえ立つのが、折口信夫です。本作のタイトルにもその名が冠されている通り、彼の存在は物語の核をなしています。日記の中で、その印象は「すごさと恐ろしさ」と表現されています。これは、畏敬の念と、どこか近寄りがたい神秘性が入り混じった、非常に的確な表現だと感じます。

折口信夫は、単なる教師という枠には収まりきらない人物でした。彼の周りには「狂信的な取り巻きたち」がおり、学生たちは彼を「崇拝」していた、という記述には、ある種の宗教的なカリスマ性すら感じさせられます。彼のゼミは、濃密な人間関係と独特の緊張感に満ちた、特別な空間だったことがうかがえます。

彼の学問スタイルもまた、独特でした。書物を読むだけでなく、日本各地へフィールドワークに出かけ、古代の人々の精神性に直接触れることを重視する。机上の空論ではない、体験に根差した学問。そのあり方が、多くの若者を惹きつけてやまなかったのでしょう。演彦青年もまた、その強烈な磁力に引き寄せられていきます。

私がこの物語で最も心を惹かれたのは、西脇順三郎と折口信夫という、二人の師の対比構造です。この二人は、単に専門分野が違うというだけではありません。彼らは、当時の日本が抱えていた、二つの異なる方向性を象徴する存在だったのではないでしょうか。

一方は、西脇が体現する、西洋に学び、国際的な視野を持つモダニズム。理知的で、モダンで、外に向かって開かれた世界です。もう一方は、折口が象徴する、日本固有の伝統や精神性を深く掘り下げる土着性。神秘的で、古代へと遡行していく、内に向かう世界です。

演彦青年は、この二つの巨大な知性の間を揺れ動きます。それは、当時の多くの知識人が直面したであろう、「西洋か、日本か」という根源的な問いを、一人の学生の精神の上で追体験するようなものです。彼の大学生活は、この両極端な世界観を、いかに自分の中で統合していくかという、知的格闘の記録でもあったのです。

その知的格闘のクライマックスとも言えるのが、昭和五年に行われた第一回「万葉旅行」です。折口信夫の発案で始まったこの旅は、今なお続く慶應義塾大学国文科の伝統行事だそうですが、その始まりは壮絶なものでした。

演彦さんの日記を基に再現される旅程は、現代の私たちの感覚からすれば、まさに「無謀」の一言に尽きます。京都、三輪山、吉野、飛鳥、当麻、宇治、大阪、琵琶湖…。日本の歴史と文化の中心地を、わずか一週間足らずで、しかも徒歩を交えながら踏破する強行軍。これはもう、旅行というよりは修行、あるいは巡礼と呼ぶのがふさわしいでしょう。

この旅の目的は、単に名所旧跡を見て回ることではありませんでした。折口信夫は、学生たちに「土地を読む」ことを教えようとしたのだと思います。万葉集の歌が生まれたその場所に実際に立ち、その土地の空気や匂い、光を感じること。それによって初めて、書物の中の言葉が、血の通った生きたものとして立ち上がってくる。折口はそう考えていたのではないでしょうか。

過酷な旅程は、参加者の肉体を極限まで追い詰めます。しかし、それによって近代的な理性が一時的に後退し、古代の世界に対する直感的、霊的な感受性が研ぎ澄まされていく。この旅は、折口というカリスマ的指導者のもと、古代日本の魂に触れるための、一種の通過儀礼(イニシエーション)だったのかもしれません。参加者が「信者」のようであったという記述も、その儀式的な性格を物語っているように思えます。

さて、演彦青年の青春は、学問だけで成り立っていたわけではありません。彼の日記の多くのページは、歌舞伎への尽きせぬ情熱で埋め尽くされています。十五代目市村羽左衛門や五代目中村福助といった、伝説的な名優たちの舞台に熱狂する一人の若者の姿が、そこにはあります。

この歌舞伎への没入は、彼の人間形成において、大学の学問とはまた別の、重要な役割を果たしていたように思えます。西脇教授が提示する知的な西洋の世界、折口教授が示す神秘的な古代日本の世界。それらに対して、歌舞伎は、江戸という時空から続く、絢爛たる大衆文化の世界を提供しました。

この情熱を分かち合ったのが、親友の加賀山直三の存在です。彼との観劇や語らいは、演彦青年の日常に欠かせない彩りを与えていました。そして、この加賀山氏がのちに高名な演劇評論家になるという事実が、彼らの観劇が単なる娯楽ではなく、真剣な探求であったことを示唆していて、胸が熱くなります。演彦青年の青春は、大学という知の殿堂と、劇場という美の殿堂、その両輪によって豊かに形作られていったのです。

しかし、この豊かな青春の物語には、常に不穏な影が差し込んでいます。日記に記される新聞の見出しや、人々の会話の端々から、「戦時色」が日常へと静かに、しかし確実に滲み出してくる様子が巧みに描かれています。

それは、ある日突然やってくるカタストロフとしてではなく、ゆっくりと満ちてくる潮のように、人々の生活の隅々までを浸していく。この描き方があまりにもリアルで、読みながら背筋が冷たくなるのを感じました。満州事変、血盟団事件、五・一五事件…。歴史的な大事件が、歌舞伎の感想や試験の心配といった日常の記述の合間に、淡々と記録されていくのです。

これこそが、歴史の大きな転換点における、多くの人々の実感だったのかもしれません。自分の日常が続く一方で、世界のどこか遠い場所で何かが起こっている。その「何か」が、気づいた時にはもう、自分のすぐそばまで迫っている。演彦さんの日記は、社会がいかにして破局へと向かっていくのか、その「カタストロフの平凡さ」とも言うべき過程を、痛々しいほど正直に記録しているのです。

この物語は、宮本演彦という一人の青年が、慶應義塾という学び舎で過ごした、知的にも文化的にも最も濃密な時間で幕を閉じます。西脇と折口という二人の師から受けた薫陶、歌舞伎や友人と分かち合った情熱、そして忍び寄る時代の影。そのすべてが、彼のその後の人生の礎となったことは間違いありません。

三部作のタイトルである「いとま申して」という言葉は、別れを告げるという意味を持っています。この第二巻は、演彦青年がやがて別れを告げなくてはならなくなる、かけがえのない青春の日々、そして日本という国がまだ引き返すことのできたかもしれない最後の時代の姿を、愛情を込めて描ききった作品だと言えるでしょう。父と子の時を超えた共同作業によって、一つの失われた時代が、私たちの目の前に鮮やかに立ち上がるのです。

まとめ

この記事では、北村薫さんの小説「慶應本科と折口信夫 いとま申して2」について、物語の筋立てから、ネタバレを含む深い部分までの考察をお届けしました。お父様が遺された日記を基に、昭和初期の学生の青春を再構築するという、ユニークな成り立ちを持つ作品です。

物語の魅力は、何よりもそのリアリティにあります。経済的な苦境や日々のささやかな喜びといった個人的な記録が、昭和恐慌や忍び寄る戦争の足音といった、大きな時代のうねりと分かちがたく結びついて描かれています。一人の青年の眼差しを通して、時代の空気を肌で感じるような読書体験ができます。

特に、西脇順三郎と折口信夫という二人の師との出会いは、この物語の大きな柱です。西洋の知と日本の伝統、その両極の間で思索を深める主人公の姿は、学問の喜びと苦悩を教えてくれます。また、歌舞伎や友人との交流といった、青春のきらめきも鮮やかに描かれています。

この作品は、単なる懐かしい昔語りではありません。父の記録を息子が読み解くという行為を通して、時代とは何か、学ぶとはどういうことか、そして生きるとはどういうことかを、深く問いかけてきます。歴史の大きな流れの中にあった、かけがえのない個人の営みを感じさせてくれる、素晴らしい一冊です。