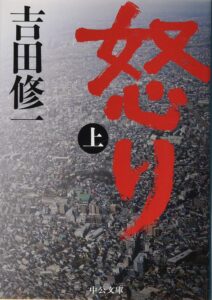

小説「怒り」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、ある未解決殺人事件を軸に、房総、東京、沖縄という三つの土地で、それぞれに現れた素性の知れない男たちと、彼らと関わる人々の姿を描いています。読み進めるうちに、読者は「信じるとは何か」という重い問いを突きつけられることでしょう。

小説「怒り」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、ある未解決殺人事件を軸に、房総、東京、沖縄という三つの土地で、それぞれに現れた素性の知れない男たちと、彼らと関わる人々の姿を描いています。読み進めるうちに、読者は「信じるとは何か」という重い問いを突きつけられることでしょう。

多くの方が、この物語の核心を「大切な人を信じきれるか」という点に見出しているようです。確かに、それは大きな柱の一つかもしれません。しかし、私自身は、物語を読み終えても、そのテーマに今ひとつ心が動かされませんでした。むしろ、事件の犯人である山神一也という男の存在、彼がなぜあのような凶行に及んだのか、そして現場に残された「怒り」という血文字の意味するところに、より強く心を揺さぶられたのです。

この記事では、小説「怒り」の物語の核心に触れながら、私が抱いた疑問や、登場人物たちへの複雑な思いを率直に綴っていきたいと考えています。特に、物語の底流に横たわる、現代社会が抱える見えない悪意や、人間関係の脆さについて、深く掘り下げて考察していきます。

物語の結末にも触れていますので、まだお読みでない方はご注意ください。しかし、この物語は犯人が誰かということ以上に、そこに至るまでの人々の心の動きや、事件が投げかける問いの方が重要だと私は感じています。この記事が、皆様にとって「怒り」という作品をより深く味わうための一助となれば幸いです。

小説「怒り」のあらすじ

物語は、東京都八王子市で夫婦惨殺事件が発生するところから始まります。現場には血で書かれた「怒」という謎の文字が残されており、犯人の山神一也は顔を整形して逃亡を続けていました。事件から一年が経過しても、犯人逮捕には至っていません。

時を同じくして、千葉の漁港、東京の都心、そして沖縄の離島という三つの場所に、それぞれ素性の知れない三人の男が現れます。千葉の漁港で働くようになった田代は、地元の女性・愛子と出会い、次第に心を通わせていきます。しかし、寡黙な田代の過去は謎に包まれたままでした。

東京では、大手企業に勤めるゲイの優馬が、クラブで出会った直人と同棲を始めます。自由気ままに見える直人でしたが、時折見せる影のある表情や、自分のことを多く語ろうとしない態度に、優馬はどこか掴みきれないものを感じていました。

沖縄の離島にふらりと現れた田中は、バックパッカーとして過ごし、地元の高校生・泉と交流を持つようになります。無人島でのサバイバル生活を送る田中は、どこか世捨て人のような雰囲気を漂わせていました。

そんな中、警察が事件の指名手配犯である山神一也の整形後のモンタージュ写真を公開します。その写真は、田代、直人、田中の三人にそれぞれ似ているように見えました。愛子、優馬、そして泉と彼女を心配する同級生の辰哉は、自分たちが心を許しかけていた男が、あの残忍な殺人事件の犯人ではないかという疑念を抱き始めます。

信じたい気持ちと、拭いきれない疑い。それぞれの場所で、男たちと関わる人々の心は激しく揺れ動きます。そして、彼らの人間関係は、この疑惑をきっかけに大きく軋み、やがて衝撃的な結末へと向かっていくのです。物語の終盤、ついに明らかになる犯人の正体と、それぞれの人物が下す決断は、読者に深い問いを投げかけます。

小説「怒り」の長文感想(ネタバレあり)

この小説「怒り」を読み終えたとき、多くの方が口にする「大切な人を信じきれるか」というテーマについて、私は正直なところ、あまり強い感銘を受けませんでした。もちろん、物語の重要な要素であることは理解しています。しかし、それ以上に私の心を捉えて離さなかったのは、事件を起こした山神一也という男の底知れぬ不気味さと、彼が壁に書きなぐった「怒り」という言葉の意味でした。

なぜ山神は、縁もゆかりもない夫婦を惨殺し、あの文字を残したのか。その動機こそが、この物語の最も深い謎であり、私が最も知りたい部分でした。一部では、作者も当初はその点を深く掘り下げるつもりだったのではないか、という意見も見かけましたが、真相は定かではありません。

吉田修一さんの作品には、「社会の片隅で、声なき声を上げる人々」とでも言うべき登場人物がよく現れるように感じます。彼らは心優しくも、どこか不器用で、生きることに必死です。小説「怒り」では、主要な登場人物のほとんどが、そうした側面を持っているように思えました。特に千葉編の愛子や田代の姿には、その色が濃く出ていたように感じます。

物語は三つの場所で同時進行しますが、私が最も感情を揺さぶられたのは、やはり沖縄編、そして犯人である田中(=山神)の動向でした。東京編の優馬と直人の関係性や、千葉編の愛子と田代の純粋ながらも危うい関係には、どこか一歩引いた視点で見てしまう自分がいました。しかし、それは決して物語がつまらなかったという意味ではありません。むしろ、それぞれの場所で描かれる人間模様がリアルであればあるほど、山神一也という存在の異常性が際立ってくるように感じたのです。

山神一也とは、一体何者だったのでしょうか。彼の両親は、幼い頃は誰からも好かれる活発な子だったと語ります。しかし、小学校高学年から平凡な子になった、とも。彼を一時期雇っていた社長は、無口だが真面目な青年だったとしながらも、突然上司に殴りかかってきた異常な一面も証言します。かつて同棲していた女性は、調子が良く人気者だったがキレやすく、小悪党的な面があったと語ります。これらの断片的な情報は、どれも一人の人間「山神一也」として結びつけるには、あまりにも乖離しているように感じませんか。

さらに、物語の中で山神が犯したとされる行為――見ず知らずの夫婦を惨殺し、その家に居座る。木製バットで人を襲う。人の財布を盗んだり、性的関係を持った相手を脅迫する。そして、泉が暴行されるのを陰で嘲笑いながら見ていたとされる行為。これらは全て、およそ人間の所業とは思えないものばかりです。しかし、これらの行為の質や重大性は、それぞれ大きく異なります。「山神は倫理観が欠如した極悪人だから、これら全てを行った」と説明されても、私にはどうしても、それらが一個の人間の中で繋がらないのです。

そこで私は考えました。「山神一也」とは、特定の個人を指すのではなく、もっと抽象的な、何か別のものを象徴しているのではないかと。それは例えば、「私たち誰もが内に秘めている可能性のある、匿名の悪意」そのものを擬人化した存在ではないでしょうか。日常の中で、ふとした瞬間に無関係な他者へ牙をむくかもしれない衝動、理由なく誰かを傷つけたくなる暗い欲望、他人の不幸を密かに喜ぶ心。そうした、人間が心の奥底に隠し持つ負の感情の集合体が、「山神一也」という形をとって現れたのではないか、と。

そう考えると、山神が犯行現場の壁に書きつけた、無数の「怒り」という文字の意味も、少し違って見えてきます。この「怒り」は、特定の誰かや何かに対する明確な怒りではなく、現代社会に生きる多くの人々が、その対象すら判然としないまま抱え込んでいる、行き場のない鬱屈した感情、あるいは存在そのものへの漠然とした憤りなのではないでしょうか。昨今、報道される「誰でもよかった」という動機の無差別殺傷事件は、まさにこうした内なる「怒り」が暴発した結果と言えるのかもしれません。インターネット上には、そうした消化しきれない怒りを抱え、他者への誹謗中傷という形で発散しようとする人々が溢れています。山神の「怒り」は、そうした現代社会に渦巻く負のエネルギーの象徴とも解釈できるのではないでしょうか。

さて、ここで小説「怒り」の主要なテーマとされる「大切な人を信じきれるか」という点について、私自身の率直な思いを述べさせていただきたい。私は、このテーマ設定自体に、少なからず疑問を感じています。人間という存在は、環境や状況次第で、誰でも過ちを犯しうる、あるいは思いもよらない一面を見せる可能性があると、私は考えています。「この人だけは絶対にそんなことをするはずがない」と無条件に信じ込むこと自体が、ある種の思考停止ではないか、とさえ思うのです。本当に問われるべきは、「その人がもし過ちを犯した人間だと知ったとき、自分はどう向き合い、どのような責任ある行動をとれるのか」ということではないでしょうか。

小説「怒り」に登場する愛子や優馬は、相手を信頼するか否か以前に、なぜもっと率直に、真正面から相手と対話をしようとしないのでしょうか。それが私には不可解でなりませんでした。もし相手を疑っているのであれば、その疑いを正直に伝え、相手の言葉に最後まで耳を傾ける。それが、本当の意味で相手を「信頼する」ということの一歩なのではないかと、私は思うのです。

彼らは、作者がしばしば描く「心優しく繊細で、弱い立場に置かれがちな人々」として造形されているのかもしれません。しかし、その弱さがあまりにも際立って見えるため、読んでいるこちらが息苦しさを覚えるほどでした。愛子は田代に対し、優馬は直人に対し、どこか「後出しジャンケン」のような態度を取っているように見えて仕方がありませんでした。愛子が田代に言った「田代くんがわたしを信頼してぜんぶ話してくれたら、警察に連絡しない」という言葉は、その象徴のように感じます。自分が田代に「あなたは殺人犯なのですか?」と問いただすことの恐怖と、田代が愛子に自身の過去を打ち明けることの恐怖が、同じ重さを持っているということに、なぜ思い至らないのでしょうか。なぜ自分は相手に正面から向き合うことを恐れるのに、相手には「私を信じて全てを話してほしい」と平然と要求できるのでしょうか。心を開くという行為は、誰にとっても勇気がいるものです。相手にそれを求めるのならば、まず自分自身が裸になる覚悟を示すべきではないでしょうか。そして、何か問題が起きたときには、「相手が私を信頼してくれなかったからだ」と、責任を相手に転嫁する。正直に申し上げて、そういった姿勢には強い抵抗を感じます。

沖縄編の辰哉についても、同様のことが言えます。確かに、田中が住んでいた場所には「怒り」の文字や、泉が暴行された事件を嘲笑うかのような落書きがありました。状況証拠からすれば、田中がそれらを書いた可能性は極めて高いでしょう。しかし、百万に一つ、あるいはそれ以上に低い確率だとしても、別の人間が書いた可能性や、田中が書いたにしても何か複雑な事情があった可能性は、ゼロではないはずです。なぜ、本人に直接確かめようとしないのでしょうか。それこそが、人を信頼するということなのではないのでしょうか。なぜ、何も聞かず、一方的に「裏切られた」と感じ、凶行に及んでしまうのでしょうか。

田中=山神の犯した罪は許されるものではなく、極刑に処されて当然のものです。しかし、辰哉に刺されたあの場面だけは、私は心の底から田中に同情してしまいました。勝手に信頼され、何も弁明の機会を与えられず、いきなり刃物で襲われ、「裏切られた」と詰られる。考えてみてください。誰かを信じるという行為は、信じる側が主体的に行う選択です。誰かから「信じさせられた」わけではありません。自分が自分の意思で信じたのならば、その信頼が揺らぐような事態に直面したときこそ、最後まで相手と向き合い、真実を確かめようと努めるべきではなかったのでしょうか。それなのに、まるで自分は被害者であるかのような態度は、あまりにも身勝手ではないでしょうか。

自分の感情の責任を他人に押し付け、その後始末まで相手に求めるような人間は、私にとって、山神のような絶対的な悪以上に、ある意味で忌むべき存在です。山神は少なくとも、自他共に認める悪党です。しかし辰哉は、自分は何も悪くない、裏切った田中が全て悪いのだ、と思い込んでいる節があります。この物語では、田中が極悪人として描かれているため、辰哉の行為がある種のカタルシスをもって受け入れられる側面があるのかもしれません。しかし、辰哉のような思考回路を持つ人間は、現実社会においては、最も厄介な存在になり得るのではないでしょうか。

この物語の登場人物たちは、辰哉に限らず、愛子も優馬も、そしてある意味では北見(泉の父親)も、どこか似たような思考の罠にはまっているように見えます。「相手が先に私を信頼してくれなければ、心を開いてくれなければ、私も信頼しないし心も開かない」というスタンスです。そして、相手がそれに応えられないと見るや、愛子は田代を警察に通報し、優馬は直人のことを「知らない」と突き放し、北見は娘の美佳に対して疑心暗鬼から調査まがいの行動を取り、そして辰哉は田中に何も問いただすことなく殺害に至る。この、自分勝手で臆病なくせに、他人の弱さや葛藤に対しては驚くほど不寛容な人々の姿に、私は強い苛立ちを覚えました。「大切な人を信頼することができるか」という問いが投げかけられているにも関わらず、「相手がどのような人間であろうとも、自分が信じると決めたのなら最後まで信じ抜く。そして、その信頼が裏切られたと感じた時でさえも、その結果を主体的に受け止め、責任ある行動を取り続ける」という姿勢を、誰一人として貫き通していないように見えたのです。人を信頼するとは、本来そういうことではないのでしょうか。辰哉が田中と正面から向き合うことなく、自らの手で真実を確かめる努力を放棄し、殺害という形で関係を終わらせてしまったため、この物語のテーマは、ややもすれば「一方的に信じていた相手に裏切られたと感じたら、相手を排除しても構わない」という危険なメッセージとして受け取られかねないのではないかと、私は危惧するのです。

テーマや登場人物の行動原理に対しては、このように多くの疑問や批判的な感情を抱きましたが、物語それ自体が持つ吸引力や、読者の心を掴んで離さない構成力は、さすが吉田修一作品だと感じました。特に千葉編の、どこか閉塞感を抱えながらも懸命に生きようとする人々の描写には、やるせない思いと同時に、強く引き込まれるものがありました。都会の喧騒から離れた漁港の町で、過去を語らない男と、彼に惹かれていく孤独な女性。二人の関係は危うさを孕みながらも、束の間の安らぎや希望を感じさせます。そうした人間ドラマの巧みさこそが、この重いテーマを読者に突きつける力になっているのでしょう。

まとめ

小説「怒り」は、一つの殺人事件を発端に、容疑者と見られる三人の男と、彼らに関わる人々の葛藤や疑念、そして「信じる」という行為の難しさを描いた作品です。物語を通して、読者は現代社会に潜む孤独や、人間関係の脆さ、そして見えない「怒り」の正体について深く考えさせられることでしょう。

私自身は、一般的に語られる「人を信じることの尊さ」といったテーマよりも、むしろ犯人である山神一也という人間の不可解な多面性や、彼が象徴するかもしれない現代的な悪意、そして登場人物たちが見せる人間的な弱さや身勝手さといった側面に、より強い関心を抱きました。彼らの行動は、時に共感を呼び、時に強い反発を覚えさせるものでしたが、それこそがこの物語の持つリアリティなのかもしれません。

この物語に明確な答えはありません。読者一人ひとりが、登場人物たちの選択や感情の揺らぎを通して、自分自身の心と向き合うことを迫られます。「信じるとは何か」「怒りとは何か」そして「その他者への不信や怒りと、私たちはどう向き合っていくべきなのか」。読み終えた後も、重く、そして長く心に残り続ける問いを投げかけてくる作品です。

もしあなたが、単純な犯人探しのミステリーとしてではなく、人間の心の深淵を覗き込むような物語を求めているのなら、この小説「怒り」は間違いなく読む価値のある一冊だと言えるでしょう。そして、読み終えた時、あなた自身の「怒り」や「信じること」についての考えを、改めて見つめ直すきっかけになるかもしれません。

-728x1024.jpg)