小説「影男」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「影男」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

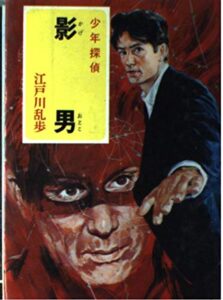

江戸川乱歩が1955年に発表したこの「影男」は、名探偵・明智小五郎が登場する物語群のひとつに数えられます。しかし、これまでの明智ものとは少し毛色が違っていて、読者をぐいぐい引き込む独特の魅力があるんですよ。

物語の大部分は、神出鬼没の怪人「影男」の視点で進みます。彼が巻き起こす、あるいは巻き込まれる数々の奇怪な事件が、次から次へと展開していくんです。明智はというと、本当に最後の最後に颯爽と現れて、事件の幕を引く役割。ですから、読んでいる間は、まるで影男と一緒に冒険しているような気分になるかもしれません。

この記事では、そんな「影男」の世界を深く味わっていただくために、物語の詳しい流れと、結末に触れる部分も含めた詳細な感想をたっぷりとお届けします。乱歩の描く、怪しくも魅力的な世界へ、一緒に旅立ちましょう。

小説「影男」のあらすじ

神出鬼没、変幻自在。速水荘吉、綿貫清二、鮎沢賢一郎、殿村啓介、宮野緑郎、佐川春泥…これらはすべて、裏社会にその名を轟かす謎の人物「影男」が使い分ける仮の名の一部です。彼の本当の顔、本当の名前を知る者は誰もいません。彼は、ある時は冷徹な犯罪者、またある時は気まぐれな慈善家のような顔を見せます。

ある日、影男はホテルの密室で行われている、とある資産家・此村大膳の倒錯的な遊びの現場を押さえ、その証拠写真を使って三百万円という大金をせしめます。かと思えば、親から酷い扱いを受けていた12歳の少女、大曽根さち子を救い出し、自分の保護下にある女性に預けて面倒を見させる、という行動にも出るのです。彼の行動原理は、善悪の尺度だけでは測れません。

彼の耳には、常に裏社会の様々な情報が入ってきます。ある愛人から、上流階級の夫人たちが密かに集う秘密結社の存在を聞きつけた影男は、持ち前の変装術と大胆さでその集会に潜入します。そこで目撃したのは、二人の男による命懸けの闘技と、その果ての死。影男は死体の処理と婦人たちのアリバイ工作に協力し、またしても三百万円を手に入れます。彼の暗躍はとどまるところを知りません。

そんな影男の存在を嗅ぎつけたのが、須原と名乗る男。彼は非合法な「殺人請負会社」を運営しており、影男の持つ悪知恵と計画性を買って、会社の顧問にならないかと持ちかけてきます。影男はこれを承諾し、最初の依頼である、億万長者・毛利幾造からの「裏切った愛人・比佐子を、幾造自身の目の前で惨殺してほしい」という依頼の計画を立てます。須原たちは影男の計画通り、幾造の屋敷近くに底なし沼を作り上げ、比佐子を誘い込んで沼に沈め、その一部始終を幾造に見せつけるのでした。

またある時、影男は「五十万円で面白いものを見せる」という老人の誘いに乗り、奇妙な屋敷を訪れます。庭の池に隠された入り口から地下へ進むと、そこには広大な地下パノラマ館が広がっていました。精巧に作られた様々な情景に感嘆する影男。彼はこのパノラマ館を創造したチョビひげの男と出会い、互いの歪んだ美意識で意気投合します。一方で、恋人の一人である山際良子から、資産家・川波良斎の屋敷で不穏な出来事が起きているという情報を得ます。屋敷に忍び込んだ影男が目にしたのは、妻・美与子とその愛人・篠田昌吉を庭に生き埋めにし、まさに命を奪おうとしている良斎の姿でした。影男は二人を救出し、良斎から二百万円を脅し取り、その半分を二人に渡して逃亡を手助けします。しかし、この一件が、影男自身を更なる窮地へと追い込むことになるのです。復讐に燃える良斎は、あの殺人請負会社の須原に、美与子と昌吉、そして影男の殺害を依頼したのでした。

命の危険を感じた美与子と昌吉は、名探偵・明智小五郎に助けを求めますが、時すでに遅く、須原たちの罠にかかり、ある屋敷に監禁されてしまいます。壁で塗り固められた部屋に毒ガスが送り込まれ、ガラス窓越しに良斎がその様子を眺めるという、陰惨な状況。一方、影男もまた須原の罠にはまります。小説家・佐川春泥として所有する屋敷に建てた小屋での密室殺人の方法を須原に教えた影男は、下見に来た須原に裏切られ、銃で撃たれてしまいます。須原は影男の死体を小屋に運び込み、教えられた通りの完全な密室を作り上げますが…。しかし、現場に現れた弁護士が密室の謎を解き明かし、須原の変装を見破ります。その弁護士こそ、死んだはずの影男だったのです。彼は弾を空砲とすり替え、別の死体を用意して死を偽装していました。形勢は逆転したかに見えましたが、須原の仲間・斎木が現れ影男は捕らえられます。ところが、アジトに戻ろうとした須原たちを待っていたのは警察の包囲網。実は斎木の正体こそ、影男と殺人請負会社を追っていた明智小五郎その人でした。明智は美与子たちも救出しており、影男、須原、そしてパノラマ館の主は、ついに法の裁きを受けることになったのです。

小説「影男」の長文感想(ネタバレあり)

さて、ここからは「影男」を読んだ私の率直な気持ちを、物語の核心に触れながらお話ししていきたいと思います。この作品、本当に一筋縄ではいかない魅力と、いくつかの「おや?」と思う部分が混在しているんですよね。

まず、何と言ってもこの物語の中心人物、「影男」の存在感が際立っています。彼は一体何者なのか?最後まで本名すら明かされず、速水、綿貫、鮎沢…と次々に名前を変え、作家や実業家、慈善家といった様々な顔を使い分ける。彼の目的は金儲けだけではないようです。むしろ、人間の持つ欲望や業が渦巻く「世の中の裏側」を覗き見ること、そして時にはその渦の中に自ら飛び込んで状況を操ることに、一種の芸術的な興奮や快楽を見出しているように感じられます。

彼は、資産家を恐喝したり、殺人計画に加担したりと、まぎれもない悪事を働きます。しかしその一方で、虐待される少女を救ったり、危機に瀕した男女を助けたりもする。単純な悪人として切り捨てられない、この多面性が影男というキャラクターの最大の魅力でしょう。悪事に手を染めながらも、どこか飄々としていて、自分なりの美学やルールを持っているかのよう。参考にした文章にもありましたが、フランスの小説に出てくる怪盗アルセーヌ・ルパンを彷彿とさせるところがありますね。ただ、ルパンがどちらかというと義賊的な側面が強調されるのに対し、影男はもっとダークで、人間の暗部に対する好奇心が強い印象を受けます。

物語の構成も独特です。長編小説でありながら、影男が関わるいくつかの独立した事件が連なっていく形式をとっています。婦人たちの秘密結社への潜入、殺人請負会社との接触、パノラマ館の探訪、川波家の生き埋め事件、そして最後の密室殺人劇。それぞれの事件が短編小説のように独立して読むこともできそうな作りで、テンポよく話が進んでいくのが特徴です。この構成のおかげで、飽きることなくページをめくることができました。通勤電車の中などで少しずつ読むのにも向いているかもしれません。

ただ、この連作短編のような構成は、物語全体のまとまりという点では、少し弱さを感じさせる部分でもあります。個々のエピソードは猟奇的であったり、怪奇趣味に溢れていたりと、いかにも乱歩らしい魅力に満ちているのですが、それらが「影男」という軸で繋がっているものの、全体として一つの大きな流れやテーマに向かって収束していく、というよりは、エピソードの羅列のように感じられる瞬間もありました。特に前半は、影男のキャラクター紹介と、彼の暗躍ぶりを示すエピソードが続きますが、物語を大きく動かす核心的な出来事がなかなか起こらないため、少し冗長に感じてしまう読者もいるかもしれません。

そして、乱歩のファンであれば、この作品の中に過去作の様々なモチーフが散りばめられていることに気づくでしょう。地下に広がる壮大な「パノラマ館」は、乱歩作品に繰り返し登場する重要なガジェットですし、倒錯的な性描写(SMプレイの盗撮など)や、人間の暗い欲望、犯罪そのものへの倒錯した興味といったテーマも、まさに乱歩ワールドの真骨頂です。ある意味では、これまでの乱歩作品の要素を詰め込んだ、「江戸川乱歩ベスト盤」のような側面を持っている作品と言えるかもしれません。

これを、過去の成功パターンを再利用した「焼き直し」と捉えるか、あるいはファンサービス満載の「集大成」と捉えるかは、意見が分かれるところでしょう。私個人としては、既視感を覚えつつも、やはり乱歩ならではの濃密な世界観を再確認できる楽しさがありました。特にパノラマ館の描写は、その怪奇と幻想の雰囲気は健在で、影男がチョビひげの主と意気投合する場面などは、歪んだ芸術家魂の共鳴が感じられて印象深かったです。

物語の終盤、満を持して登場するのが名探偵・明智小五郎です。彼の登場によって、影男と殺人請負会社、双方の悪事が暴かれ、物語は一気に解決へと向かいます。しかし、この明智の登場の仕方には、少し唐突さを感じざるを得ませんでした。物語のほとんどが影男の視点で描かれ、読者は影男の思考や行動を追体験してきたわけです。そこに、それまでほとんど姿を見せなかった明智が、実は殺人請負会社に潜入していた「斎木」という人物だった、という形で現れる。これは確かに劇的な展開ではあるのですが、やや「ご都合主義」的に感じられてしまうのも事実です。

影男というキャラクターがあまりにも魅力的で、かつ知能も行動力も卓越しているため、彼を捕まえるには、やはり明智小五郎クラスの探偵が必要だった、という制作上の都合もあったのかもしれません。しかし、それまでの影男の活躍ぶりや、彼と須原率いる殺人請負会社との対決ムードが高まっていただけに、明智の登場によって、影男の存在感が急にしぼんでしまったような印象を受けたのは、少し残念でした。いっそのこと、明智は登場させずに、影男と須原の直接対決、あるいは影男が法の網をかいくぐって逃げ去る、といった結末の方が、この物語の持つピカレスク・ロマン(悪漢小説)としての魅力を、より際立たせたのではないか、とも考えてしまいます。

とはいえ、作品全体の雰囲気としては、これまでの乱歩作品、特に『孤島の鬼』や『陰獣』といった作品に見られるような、陰鬱で濃厚な妖気、まとわりつくようなエロティシズムやグロテスクさ、といったものは少し薄れているように感じました。もちろん、猟奇的な場面(比佐子の泥沼死、美与子たちの生き埋めなど)は健在なのですが、影男自身のキャラクターが、ある種の軽やかさやスマートさ(敢えて言えばですが)を持っているためか、物語全体がどこかカラッとした、乾いた印象を受けるのです。これは決して悪い意味ではなく、従来の乱歩作品の持つ粘着質な空気が苦手な読者にとっては、むしろ読みやすいかもしれません。影男という、悪事を働きながらもどこか憎めないキャラクターに、読者が感情移入しやすい構造になっているとも言えます。

密室トリックについても触れておきましょう。影男が須原に教え、そして須原が影男(の偽装死体)に対して実行する密室トリック。これは、「未完成の小屋に死体を運び込み、その後で小屋を完成させて密室にする」というもので、物理的には可能かもしれませんが、やや現実離れした、大掛かりなトリックではあります。乱歩作品にはしばしば、奇抜で意表を突くトリックが登場しますが、これもその一つと言えるでしょう。謎解きの部分よりも、その奇抜な発想自体を楽しむべきなのかもしれません。

この作品が書かれた1955年という時代を考えると、戦後の混乱期も落ち着き、社会が新たな価値観を模索していた時期です。そんな時代に、既存の道徳観にとらわれず、自由奔放に裏社会を生きる影男という存在は、ある種の解放感や、社会に対するアンチテーゼとして読者に受け入れられたのかもしれません。彼の行動は決して褒められたものではありませんが、その大胆不敵さや、権力や常識を嘲笑うかのような態度は、読む者に奇妙な爽快感を与える可能性もあります。

最後に、影男というキャラクターは、この一作だけで終わらせるには惜しい存在だったように思います。逮捕される場面でも、彼はまったく悪びれた様子を見せず、むしろ新たなゲームの始まりを楽しんでいるかのようにも見えました。彼なら、きっと簡単に脱獄して、再び世間を騒がせるような活躍を見せてくれたのではないでしょうか。「影男」という名前が、他の乱歩作品の怪人(例えば「黄金仮面」など)に比べると、少しインパクトに欠ける気はしますが、彼の持つキャラクターの深みや魅力は、シリーズ化されてもおかしくないポテンシャルを秘めていたと感じます。

「影男」は、乱歩作品の集大成的な要素を持ちつつ、影男という魅力的なアンチヒーローを中心に据えた、独特の雰囲気を持つエンターテイメント作品だと言えるでしょう。物語の構成や明智小五郎の登場の仕方など、いくつかの粗削りな部分や疑問点はあるものの、それを補って余りある影男のキャラクター性と、乱歩ならではの怪奇と幻想の世界観は、読む者を飽きさせません。特に、善悪の境界線上で繰り広げられる影男の暗躍ぶりに、ある種の魅力を感じる読者にとっては、忘れられない一作となるかもしれません。

まとめ

この記事では、江戸川乱歩の小説「影男」について、物語の詳しい流れと、結末の暴露を含む私の感想をお届けしました。神出鬼没の怪人・影男の視点で描かれる、奇妙でスリリングな事件の数々を楽しんでいただけたでしょうか。

影男というキャラクターは、単なる悪役ではなく、複雑な内面と独自の美学を持つ、非常に魅力的な存在です。彼の行動は善悪を超越し、読者を翻弄します。物語は連作短編のような形式で進み、パノラマ館や密室殺人など、乱歩らしい怪奇と幻想、そして猟奇的な要素がふんだんに盛り込まれています。

一方で、物語の構成のまとまりや、終盤の明智小五郎の登場の仕方など、気になる点もいくつか挙げました。しかし、それらを差し引いても、影男というキャラクターの魅力と、乱歩ならではの世界観は、この作品を独特なエンターテイメントとして成立させていると感じます。

「影男」は、乱歩の作品群の中でも、少し異色ながらも、そのエッセンスが凝縮された一作と言えるでしょう。怪人・影男の活躍を追いながら、乱歩ワールドの深淵を覗いてみるのはいかがでしょうか。きっと、怪しくも魅力的な読書体験が待っているはずです。