小説『弟』のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文の感想も書いていますので、どうぞ。

小説『弟』のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文の感想も書いていますので、どうぞ。

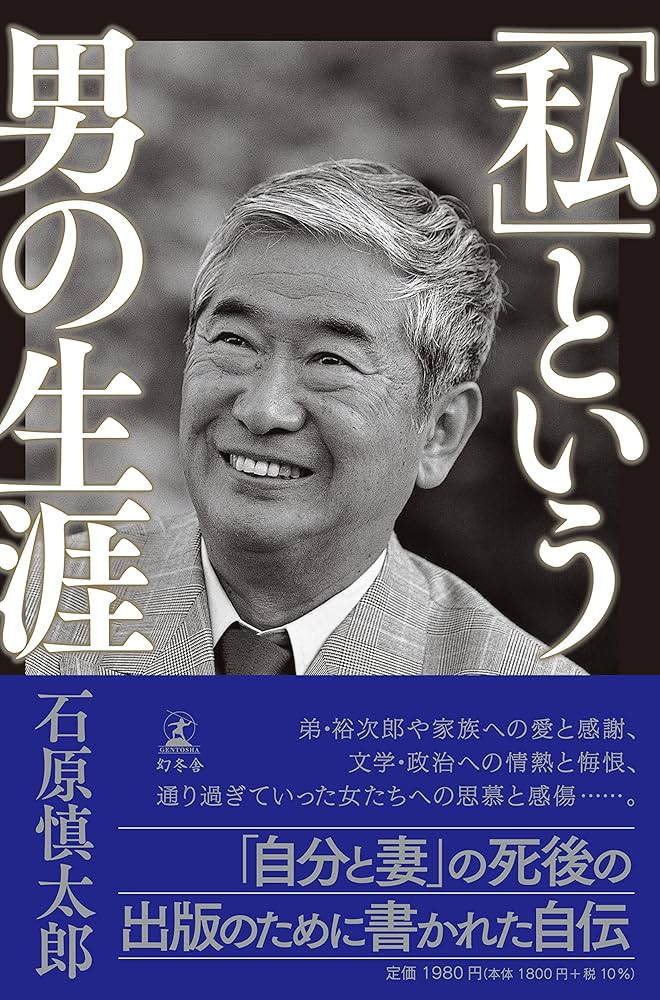

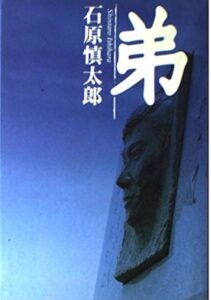

石原慎太郎が自身の唯一の弟である石原裕次郎の生涯を描いた『弟』は、単なる伝記文学の枠を超えた、まさに家族の絆と運命を深く問いかける作品です。ミリオンセラーを記録したこの作品は、兄という最も近い視点から、戦後の日本を象徴するスター・裕次郎の誕生から死までを克明に綴っています。そこには、二人の石原兄弟がたどった対照的ながらも深く結びついた人生が、鮮やかに描き出されているのです。

『弟』は、石原慎太郎が国会議員を辞職した直後に執筆に取り掛かったとされており、その背景には公的な領域への深い幻滅があったと言われています。彼が私的な記憶の中に「本物」の人間ドラマを再発見しようとした壮大な試みは、読者に『弟』が持つ意味の深さを強く感じさせることでしょう。血縁という根源的な世界へと回帰することで、慎太郎は自らの価値観を再確認し、公の場で見失われた日本の魂を、私的な記憶の中に再発見しようとしたのかもしれません。

この作品は、家族の愛情、そして人間の生と死という普遍的なテーマを、一人の男の壮絶な人生を通して探求する試みとして、多くの読者の心に響きました。兄から弟への透徹した眼差しは、時に厳しく、時に温かく、裕次郎という一人の人間が持つ多面的な魅力を浮き彫りにしています。そして、その筆致からは、弟を深く愛し、理解しようとする兄の葛藤や愛情がひしひしと伝わってきます。

『弟』は、単なる追悼の辞ではありません。それは、死によって失われた弟を、言葉の力によって永遠に抱きしめ、自らの記憶の中に永久に留め置こうとする、兄・慎太郎の究極の保護行為とも言えるでしょう。私たち読者は、この作品を通して、石原兄弟の特別な絆と、その背景にあった時代、そして何よりも、肉親を想う深い情愛を感じ取ることができるはずです。

『弟』のあらすじ

『弟』の物語は、石原兄弟の原風景から幕を開けます。海運会社に勤める父・潔の転勤に伴い、彼らは神戸、そして港町である小樽、さらに湘南の逗子へと移り住むことになります。彼らの人生を貫く重要なモチーフとして繰り返し登場する「海」は、幼い頃から二人の魂に深く刻み込まれていきます。海は自由であり、力であり、そして抗いがたい運命の象徴として、その後の兄弟の人生に深く影響を与えていくのです。

小説は、理知的で観察眼に鋭い兄・慎太郎と、天真爛漫で人々を惹きつける天性のカリスマを持った弟・裕次郎という、対照的でありながらも深く結びついた二人の肖像を鮮やかに描き出します。慎太郎は常に弟を気遣う保護者的な存在であり、裕次郎は奔放な身体性を備えていました。子供の頃の模型飛行機の逸話は、裕次郎が生まれながらにして持っていた「ボス」としての器量と、物事への執着のなさ、その後の彼の人生を特徴づけることになる天性のスケールの大きさを予感させるものとして描かれています。

兄弟の運命を大きく揺るがす転機は、1951年に訪れます。敬愛する父・潔が脳溢血で急逝したのです。この突然の喪失は、一家を経済的困窮に陥れるだけでなく、当時17歳だった裕次郎を深い虚無感と反抗心に囚われることになります。彼はバスケットボール選手の夢を怪我で断たれた直後でもあり、父の死という二重の打撃は、その後の彼の人生を大きく変えるきっかけとなりました。

父の死後、裕次郎の青春は「放蕩の季節」へと突入します。彼は父が遺した財産を湯水のように使い、夜の街での放埒な生活に身を投じ、石原家は経済的に破綻寸前まで追い込まれます。当初、慎太郎はそんな弟の姿を苦々しく思っていましたが、二人の緊張関係は、ある日、母親の前での壮絶な取っ組み合いの喧嘩によって頂点に達します。しかし、この喧嘩はむしろ一種の「解脱の瞬間」として描かれており、このカタルシスを経て、慎太郎自身も弟と共に反抗的な若者たちの世界へと足を踏み入れていくのです。そしてこの兄弟の共犯的な体験こそが、慎太郎の衝撃的なデビュー作『太陽の季節』を生み出す直接的な土壌となったのです。

『弟』の長文感想(ネタバレあり)

石原慎太郎が自らの唯一の弟、石原裕次郎の生涯を綴った『弟』は、単なる肉親の追悼記として片付けることのできない、深淵な人間ドラマを私たちに提示しています。兄という最も近しい存在の眼差しを通して描かれる裕次郎の姿は、多くの人が知る銀幕のスター像を超え、生身の人間としての葛藤、苦悩、そして計り知れない魅力を余すところなく伝えてきます。これは、作者自身が「最初で最後の私小説」と位置づけたことからも、その真摯な筆致が窺い知れる作品と言えるでしょう。

『弟』は、冒頭から兄弟の原風景とも言える「海」の描写によって、読者をその世界へと引き込みます。神戸、小樽、そして逗子と、転勤の多い父の仕事に連れ添って移り住む中で、兄弟の魂に深く刻まれた海は、彼らの人生を貫く自由と運命の象徴として、全編を通して重要なモチーフとなります。この叙情的な導入は、単なる生い立ちの描写に留まらず、二人の間に流れる根源的な絆の深さを暗示しているかのようです。

慎太郎が描く裕次郎は、理知的な兄とは対照的に、天真爛漫で奔放な、まさに「太陽」のような存在でした。人々を惹きつける天性のカリスマ性と、溢れんばかりの身体性は、幼い頃から際立っていたと記されています。特に印象的なのは、精魂込めて作った模型飛行機を大空へ飛ばしても、その行方を追いかけようともせず、「あれは、もう良いのだ」と静かに微笑む裕次郎の姿です。このエピソードは、彼が生まれながらにして持っていた「ボス」としての器量と、物事への執着のなさ、そしてその後の人生を特徴づけるスケールの大きさを予感させ、読者に強い印象を与えます。

しかし、彼らの人生に大きな影を落とすのが、父・潔の突然の死でした。この喪失は、一家を経済的困窮に陥れるだけでなく、当時17歳の裕次郎を深い絶望へと突き落とします。バスケットボール選手の夢を断たれた直後でもあった彼は、父の死という二重の打撃によって深い虚無感と反抗心に囚われていきます。この時期の裕次郎の「放蕩」は、単なる享楽に溺れる行為ではなく、父を失った悲しみと、現実への反発からくる苦悩の現れであったと、兄の視点から丹念に描かれているのです。

慎太郎の筆致には、この頃から常に一つの予感が貫かれています。それは、弟を失うかもしれないという「喪失の予感」です。幼い頃の写真でいつも裕次郎の肩を抱いている理由を、奔放で危なっかしい弟がいつか「何処か遠くへ行ってしまうような予感」があったからだと述懐する慎太郎の言葉は、彼の弟への深い愛情と、それに伴う絶えざる不安を物語っています。この保護的な眼差しこそが、兄弟の関係性の根底に流れる通奏低音であり、この小説『弟』そのものが、その眼差しの最終的な帰結、すなわち死によって失われた弟を、言葉の力によって永遠に抱きしめようとする、究極の保護行為なのだと感じられます。

父の死後、裕次郎の放蕩は続き、石原家は経済的に破綻寸前まで追い込まれます。当初は弟の姿を苦々しく思っていた慎太郎と裕次郎の緊張関係は、ある日、母親の前での壮絶な喧嘩によって頂点に達します。しかし、慎太郎はこの瞬間を破局ではなく、むしろ一種の「解脱の瞬間」として描いているのが興味深い点です。喧嘩の後の奇妙な爽快感と「開き直り」は、彼ら兄弟が新たな段階へと進むきっかけとなったと言えるでしょう。このカタルシスを経て、優等生であった慎太郎自身も、弟と共に反抗的な若者たちの世界へと足を踏み入れていくのです。

この兄弟の共犯的な体験こそが、慎太郎の文学的キャリアを決定づけることになります。彼は、「弟の放蕩放埓のお陰で、私は『太陽の季節』を書く事が出来た」と明言しています。戦後の裕福な若者たちの退廃的でアモラルな生態を描いたこの小説は、1956年に芥川賞を受賞し、慎太郎は一躍文壇の寵児となります。そして、この文学的成功が、弟の運命を劇的に変えることになります。『太陽の季節』の映画化にあたり、俳優を夢見ていた弟を出演させることを慎太郎が強く主張したのです。これが、石原裕次郎という、その後の日本映画史を塗り替える巨大なスターが誕生するきっかけとなったのです。

ここに、石原兄弟の関係性の核心とも言える、特異な共生関係が見て取れます。それは、一人の破壊的なエネルギーが、もう一人の創造的なエネルギーの源泉となり、その創造物が再び最初の人間を救済し、新たな創造の舞台へと押し上げるという、見事なまでの相互作用のサイクルです。裕次郎の「放蕩」という破壊的行為が、慎太郎に『太陽の季節』という創造のインスピレーションを与え、そして慎太郎の創造物である小説が、裕次郎を俳優として「再創造」する道を開いたのです。これは、彼らが単に互いに助け合ったという美談ではありません。彼らは、互いの人生の共同執筆者であり、一方がいなければもう一方も存在し得なかったという、運命的な「タッグマッチ」を戦っていたと言えるでしょう。「私が弟を作り、弟が私を作った」という慎太郎の言葉は、この奇跡的な関係を的確に要約しています。

映画界に足を踏み入れた裕次郎の快進撃は、まさに破竹の勢いでした。彼のスターダムを決定づけたのが、1957年公開の映画『嵐を呼ぶ男』です。反抗的なドラマーを演じた裕次郎の圧倒的なカリスマ性は、日本中の若者を熱狂させ、彼は時代のアイコンとしての地位を不動のものとしました。この時期の描写は、裕次郎が単なる俳優ではなく、社会現象を巻き起こす存在であったことを如実に物語っています。

私生活においても、裕次郎は頂点を極めます。1960年、当時トップ女優であった北原三枝(本名・荒井まき子)との結婚は、世紀のカップルの誕生として日本中を沸かせました。映画『狂った果実』での共演をきっかけに始まった二人の恋は、あらゆる困難を乗り越えて結実し、その深い絆は裕次郎の生涯を通じて大きな支えとなったと綴られています。小説は、二人が子宝に恵まれなかったという悲しみにも、静かに触れており、読者に裕次郎の人間的な側面をより深く感じさせます。

栄光の頂点にあった裕次郎は、さらなる野心を燃やし、自身の独立プロダクション「石原プロモーション」を設立します。これは、彼の飽くなき挑戦心の表れであったと同時に、巨大な苦難の始まりでもありました。特に、映画『黒部の太陽』の製作は、莫大な資金と労力を要する一大事業であり、会社を破産の危機に瀕させ、裕次郎個人に巨額の負債を背負わせることになります。この時期、彼は単なるスターではなく、多くの社員の生活を背負う「ボス」であり、ある種の「家父長」としての重責を担っていたことが、兄の視点から描かれています。

ここに、裕次郎という人間の二面性が浮かび上がります。「タフガイ」や「ボス」といった彼のパブリックイメージは、決して虚像ではありませんでした。それは、彼の天性のカリスマと面倒見の良さという本質から生まれたものであったと慎太郎は語ります。しかし、小説が示唆するのは、そのイメージが次第に彼自身を縛る重荷になっていったという事実です。特に石原プロの総帥として、常に強く、寛大で、頼れる存在であり続けなければならないというプレッシャーは、彼の心身を蝕んでいったのでしょう。彼の栄光という「光」が強ければ強いほど、その裏側には責任という名の濃い「影」が落ちていたことが、兄の筆致から伝わってきます。慎太郎の眼差しは、スクリーンの中の英雄ではなく、その神話を維持するために人知れず苦闘する、生身の弟の姿を捉えているのです。

裕次郎の人生の後半生は、栄光とは裏腹に、病魔との壮絶な闘いの連続でした。小説のこの部分は、なすすべもなく弟の肉体が蝕まれていくのを見つめるしかない兄の、痛切な視点から語られます。病魔の最初の襲来は、1978年の舌癌であり、そして1981年には、彼の人生で最も劇的な闘いが始まります。テレビドラマ『西部警察』のロケ中に胸と背中に激痛を覚えて倒れ、慶應義塾大学病院に緊急搬送されます。診断は「解離性大動脈瘤」。生存率わずか3%と言われた大手術に、日本中が固唾をのんで見守ったことは、当時の社会現象を記憶している読者には鮮明に思い出されることでしょう。彼はこの死線を乗り越え、「奇跡の生還」を果たしますが、それは長い闘いの序章に過ぎませんでした。

この奇跡の後も、彼の健康が完全に回復することはなく、そして1984年、決定的な宣告が下されます。肝臓癌でした。ここから彼の人生の最後の数年間は、かつての輝かしいイメージとはあまりに対照的な、静かで痛みを伴う衰弱の過程として描かれます。兄の視点から語られる病状の悪化と、それに伴う裕次郎の苦しみは、読者の胸を締め付けます。

この時期の兄弟の関係性を象徴する、痛烈なエピソードがあります。スキューバダイビングで日焼けした慎太郎が病室の裕次郎を見舞うと、衰弱した弟は兄の顔をじっと見て、ぽつりと言うのです。「兄貴、元気でいいなあ」。その言葉を聞いた瞬間、慎太郎は「初めて弟に、後めたいような気がした」と記しています。この一言は、二人の間に起こった根源的な役割の逆転を浮き彫りにします。生涯を通じて、裕次郎は圧倒的な身体性の象徴であり、慎太郎は知性の象徴でした。弟が「動」であり、兄が「静」であったのです。しかし、病によってその役割は無残にも反転します。強靭な肉体を誇った弟は衰弱し、書斎の人であった兄が健康な肉体を維持している。この残酷な逆転劇は、単なる個人的な悲劇にとどまらず、人間の力や意志ではどうすることもできない、運命の非情さを突きつけます。体力も、カリスマも、富も名声も、死という絶対的な運命の前では無力であるという冷徹な事実を、慎太郎は弟の姿を通して直視させられるのです。この体験は、彼の文学や政治思想の根底に流れる、ある種の宿命論的、あるいは実存的な世界観を、より一層深化させたに違いありません。

物語は、1987年7月17日、慶應義塾大学病院の一室で、そのクライマックスを迎えます。慎太郎は、弟の最期の時を、冷徹なまでの観察眼と、深い愛情が入り混じった、忘れがたい筆致で描き出します。病室の窓の外では、真夏の太陽の下、若者たちがプールで生命を謳歌しています。その光景と、ベッドの上でか細い呼吸を繰り返す弟の姿とのあまりに鮮烈なコントラストに、慎太郎は「ああ、弟だけが死んで行くのだなあ…」という思いに駆られます。この対比は、生と死、そして兄に残された生と、弟の終焉を鮮やかに際立たせ、読者に強い印象を与えます。

苦痛に喘ぐ弟の姿を見つめるうち、慎太郎はある確信に至ります。「私には、弟を救ってくれるのは、死しかないという事が、よくわかった」。そして彼は、弟の枕辺に寄り、辺りも憚らずに呼びかけます。それは、兄が弟に与える、最後の、そして最大の優しさであったのでしょう。「もう良い、裕さん、もう死んでも良いんだよ…」。この言葉は、単なる慰めではありません。それは、作家・石原慎太郎による、一つの「作者」としての大胆な介入と言えるでしょう。彼は、弟の人生という物語の最終章を、自らの言葉によって演出します。死を、単なる敗北や終焉としてではなく、苦痛からの解放であり、兄によって認められた安らかな旅立ちとして意味づけるのです。混沌とした生物学的な死の過程に、彼は一つの秩序と物語性を与えたと言えるでしょう。

その後、裕次郎の心臓は何度か止まりかけては持ち直すという、最後の抵抗を見せますが、やがて静かにその鼓動を止めます。その顔は驚くほど穏やかだったという記述は、読者に安堵感を与えます。それを見た慎太郎が、思わず口にした言葉は「良かったなあ…」であったと記されています。これは、弟が亡くなったことへの喜びでは断じてありません。それは、苦しみに満ちた物語が、兄の望んだ通りの、安らかな結末を迎えたことへの、万感の思いを込めた安堵の言葉であったと読み取れます。もちろん、その直後から、彼は唯一人の弟を失ったという、計り知れない喪失感に襲われることになるのですが、この瞬間の慎太郎の心境は、読者の心に深く刻まれることでしょう。

『弟』という作品の真価は、その結びにあります。物語は裕次郎の死で終わることはありません。慎太郎は、亡き弟に向かって、今なお呼びかけ続けるのです。「お~い裕さん、それでお前は今、どこで何をしているんだ!」。この一文は、彼にとって兄弟関係が死によって断絶したのではなく、永遠に続く内的な対話へと姿を変えたことを示唆しています。この小説は、死の絶対性に対する、文学によるささやかな、しかし断固たる抵抗なのだと感じられます。

結局のところ、『弟』は単なる追悼や記念碑ではありません。それは、一つの「文学的復活」の試みであると言えるでしょう。幼い頃から抱き続けてきた「喪失の予感」という根源的な恐怖に対し、慎太郎は自らが持つ最大の武器、すなわち言葉の力をもって最終的な回答を提示しました。彼は、病や時間によって侵されることのない、散文という永遠の肉体を弟に与えたのです。

小説のページをめくる限り、石原裕次郎は決して失われることはありません。彼は兄の眼差しの中で、その言葉の中で、永遠に生き続けるのです。『弟』は、一人の兄が、その生涯をかけて抱き続けた恐怖に打ち勝ち、唯一人の弟に文学的な不死を与えることに成功した、愛と記憶の壮大な記録であると、私は思います。この作品は、肉親の絆の深さ、そして失われた者への尽きない愛情の形を、私たちに改めて問いかけてくるのではないでしょうか。

まとめ

石原慎太郎が自身の弟、石原裕次郎の生涯を綴った『弟』は、単なる伝記文学の範疇を超え、肉親の絆、そして生と死という普遍的なテーマを深く掘り下げた傑作です。兄という最も近しい視点から描かれる裕次郎の人生は、銀幕のスターとしての華やかさだけでなく、父の死という喪失感、放蕩の時代、病との闘いといった、一人の人間としての苦悩と葛藤が赤裸々に描かれています。

この作品は、慎太郎が抱き続けた「喪失の予感」を克服し、言葉の力によって弟を永遠に記憶の中に留めようとする、彼の深い愛情と覚悟を感じさせます。文学的成功と弟の俳優デビューが密接に結びついた二人の共生関係、そして裕次郎が背負った「ボス」としての重責と病魔との壮絶な闘いは、読者に強い感動を与えます。

裕次郎の最期を看取る際の慎太郎の描写は、冷徹なまでの観察眼と、深い愛情が入り混じった独特の筆致で描かれており、読者の心に深く刻まれることでしょう。「もう死んでも良いんだよ…」という兄の言葉は、苦痛からの解放を願う究極の優しさであり、死に一つの意味を与えようとする作家としての試みでもあったのかもしれません。

『弟』は、死によって途切れることのない兄弟の対話を描き、文学の力によって記憶を永遠に刻み込む壮大な記録です。石原裕次郎は、兄の言葉の中で、これからも輝き続けることでしょう。この作品は、家族愛の深さ、そして人間が宿命とどう向き合うかを考えさせてくれる、示唆に富んだ一冊です。