小説『少女』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説『少女』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

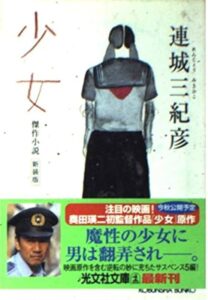

連城三紀彦が遺した短編集『少女』は、読み終えた後も長く心に残る、ある種の苦い余韻を伴う作品集です。連城作品といえば、巧みな叙述トリックと心理描写が絡み合うミステリーのイメージが強いですが、本作ではその要素に加え、人間の情念や欲望が赤裸々に描かれ、読者に衝撃を与えます。官能的な描写も多く含まれるため、読む人を選ぶかもしれません。しかし、そこに込められた人間の本質への深い洞察は、他の追随を許しません。

この作品集が発表された1984年は、連城三紀彦がミステリー作家から恋愛小説家へとその筆致を広げようとしていた過渡期にあたります。彼自身が「ポルノまがいのもの」と「童話」を同時に発表したいと語っていたことからも、本作が持つ多面性がうかがえます。一見すると退廃的とも思える題材の数々は、単なるセンセーショナリズムに留まらず、人間の内面に潜む複雑な感情を浮き彫りにする役割を果たしているのです。

収録されている5編の短編は、それぞれが独立した物語でありながら、共通して「人間の関係性の倒錯」や「真実の反転」といったテーマを扱っています。登場人物たちは、誰もが心に闇を抱え、モラルの曖昧な世界をさまよいます。彼らの行動は、読者自身の心にも問いかけを投げかけるでしょう。連城三紀彦は、美しい文章の中に、ときに残酷なまでにリアルな人間の姿を映し出します。

『少女』は、単なる娯楽作品として消費されるべきではありません。人間の深層心理に迫る、文学としての重厚な問いを投げかける作品として、今なお多くの読者に読み継がれるべき傑作だと私は確信しています。連城三紀彦の文学世界を深く知る上で、この『少女』は避けて通ることのできない、重要なマイルストーンとなる一冊と言えるでしょう。

小説『少女』のあらすじ

連城三紀彦の短編集『少女』に収められた表題作「少女」は、借金に追われる男と、ある少女の出会いから始まります。偶然の誘いに乗ってホテルへと向かった主人公は、その少女がまだあどけない姿をしていることに気づきながらも、金銭の困窮から彼女の持ち物から現金を盗み出してしまいます。しかし、その現金は銀行強盗によって奪われたものと判明し、主人公は予期せぬ形で事件に巻き込まれていくのです。

自身の潔白を証明するため、主人公は少女との関係を証言しますが、警察は彼の話をにわかに信じません。釈放された後、主人公は盗んだ金の真相、そして何よりも少女の素性を知るために、独自に調査を始めます。彼の知る「少女」の姿は、あくまでも彼自身の視点から捉えられたものであり、その実像は謎に包まれているのです。

調査を進めるうちに、主人公は少女が実は15歳であり、複雑な家庭環境に育ったことを知ります。彼女は陽子と名乗り、母親は家を出ており、知的障害を持つ兄と彫物師の祖父と暮らしているというのです。さらに彼女は、学業の傍ら納棺師の見習いとして死に化粧を学んでいるという、その年齢に似合わぬ大人びた一面も持ち合わせていました。

物語は、主人公が陽子の背景を深く知るにつれて、最初の出会いの意味が大きく変容していく様子を描きます。そして、読者はやがて、この出会いが単なる偶然ではなかったこと、そして陽子の行動の裏に隠されたある意図に気づかされることになるでしょう。

小説『少女』の長文感想(ネタバレあり)

連城三紀彦の短編集『少女』を読み終え、まず心に去来するのは、連城文学特有の「認識の反転」がこれほどまでに多岐にわたる形で表現されているのかという驚きです。彼の作品には常に、読者が信じていた前提が覆される瞬間がありますが、本作に収録された5編は、それぞれが異なるアプローチでその技巧を凝らし、人間の本質に迫る強烈な問いを投げかけてきます。

表題作「少女」は、まさにその「構図の逆転劇」の典型例と言えるでしょう。主人公が少女から金を盗んだと思い込んでいた行為が、実は少女の周到な計画の一端であったという結末は、まさに連城節の真骨頂です。この作品における「能動-受動」の反転は、読者の倫理観を揺さぶり、誰が真の加害者で、誰が真の被害者なのかという問いを突きつけます。少女・陽子が15歳という年齢でありながら、その内面に秘めた復讐心と、それを実行に移すための冷徹な計算高さは、読者に言いようのない虚しさと共に、人間の情念の恐ろしさを感じさせます。彼女が納棺師の見習いをしているという設定もまた、生と死、そして人間の尊厳というテーマに、より深い影を落としているように感じられました。

「熱い闇」は、官能作家と担当編集者という設定の中で、まさしく鏡写しのような関係性が織りなす物語です。編集者である由紀が経験した情事と寸分違わぬ内容が、作家の上原の原稿に書かれているというミステリアスな導入は、読者を一気に引き込みます。この作品で用いられる「二重写し」の構造は、人間の欲望が連鎖し、伝播していく様を巧みに表現しています。登場人物たちが互いの情事を覗き見、あるいは追体験することで、彼らの関係性は錯綜し、最終的には悲劇的な結末へと収束していきます。連城三紀彦は、単なる肉体関係の描写に留まらず、その裏に潜む人間の好奇心、嫉妬、そして破滅への道を、鮮やかな筆致で描き出しています。

「ひと夏の肌」は、記憶喪失という設定を通して、真実の曖昧さを問いかける作品です。80日間の記憶を失った主人公が、断片的な記憶と手がかりを元に、自身の過去を辿っていく過程は、まるでジグソーパズルのようです。しかし、この作品の真髄は、その謎が解き明かされた時に訪れる「アンフェアなトリック」にあります。読者が物語の前提として受け入れていた事実が、根底から覆されるその瞬間は、連城三紀彦が読者の認識をいかに巧みに操作しているかを実感させられます。それは、真実とは語り手の視点によっていかようにも変化しうるという、彼の文学哲学を色濃く反映していると言えるでしょう。人間の記憶がいかに不確かで、自己欺瞞に満ちているかを突きつけられるようで、読後に深い思考を促されます。

「盗まれた情事」では、「自分に代わって妻を抱いてほしい」という背徳的な依頼から物語が展開します。この奇妙な依頼は、一見すると単なる不倫の物語のように思えますが、ここでも連城三紀彦は「構図の反転」という得意技を駆使しています。誰が誰を「盗んだ」のか、あるいは誰が誰に「盗ませた」のかという主体と客体の関係性が、物語の進行とともに鮮やかに逆転します。この作品は、恋愛小説の枠を超え、人間の支配欲や所有欲、そして裏切りというテーマを深く掘り下げています。連城作品らしい、切れ味鋭いミステリー要素が随所に散りばめられており、読者は登場人物たちの複雑な思惑に翻弄されながら、最後のどんでん返しに息を呑むことになります。人間の心の奥底に潜む闇が、これほどまでに巧妙に描かれていることに感嘆しました。

そして「金色の髪」は、フランス人夫婦と日本人夫婦のスワッピングという、さらに刺激的な題材を扱っています。カメラマンの視点を通して描かれるこの物語は、単なる肉体関係の描写に終わらず、その裏に隠された登場人物たちの思惑や、皮肉に満ちた結末が用意されています。ここでも「鏡写し」の構図や「構図の反転」が用いられ、誰が誰を監視し、誰が誰に操られているのかという、多層的な人間関係が浮き彫りになります。作品全体に漂う退廃的な雰囲気と、人間の業が絡み合った描写は、読者に強烈な印象を残します。特に、主人公であるカメラマンが最終的に「あわれ」な存在として描かれる点は、人間の欲望がもたらす悲哀を象徴しているように思えました。

これらの短編を総じて感じるのは、連城三紀彦が描く登場人物たちが、誰もが平凡な日常の裏に複雑な感情や秘密を抱えているということです。彼らはモラルが曖昧な状況に置かれ、善悪の境界線が揺らぎます。しかし、彼らの行動は単純な悪意からではなく、絶望、欲望、あるいは過去の因果によって引き起こされることが多く、読者はそこに人間の普遍的な弱さや矛盾を見出すことができるでしょう。連城三紀彦は、饒舌な心理描写を通して、登場人物たちの内面に深く切り込み、読者に彼らの行動の是非を問いかけます。

また、本作が刊行された1984年という時代背景も、作品に大きな影響を与えていると感じます。昭和の経済成長期における価値観の変容や、都市化による人間関係の希薄化が、作品に描かれる「えげつない情事」や「モラルの欠如」の背景にあると考えることができます。援交やNTRといった題材は、当時の社会が抱えていた歪みや、表面的な豊かさの裏に潜む人間の孤独や退廃を象徴しているのかもしれません。連城三紀彦は、個人の心理的な闇だけでなく、それが社会の特定の時代背景とどのように結びついているかをも描いているのです。

映画版『少女〜an adolescent』にも触れておきましょう。奥田瑛二監督・主演のこの映画は、小説の表題作をベースにしながらも、その内容は大きく脚色されています。小説が持つミステリー的な「構図の逆転劇」よりも、中年警察官・友川と少女・陽子の「純愛」に焦点を当てている点が大きな違いです。映画では、陽子の背中に彫られた「比翼の鳥」の刺青が、二人の関係の深さや、社会の規範にとらわれない彼らの絆を象徴的に描いています。原作の持つ「援助交際」というセンセーショナルな導入を、社会から逸脱した二人が互いに救いを求める「純愛」の契機として再構築した奥田監督の解釈は、原作に新たな深みを与えていると言えるでしょう。小説と映画、それぞれの表現の違いを比較するのも、また一興です。

結論として、連城三紀彦の短編集『少女』は、彼の作家としての過渡期に位置づけられる作品でありながらも、その文学的技巧とテーマ性の深さにおいて、彼の真髄を垣間見せる重要な作品集です。一部では「凡作が多い」という評価も聞かれますが、それはむしろ、後の傑作へと繋がる試行錯誤の過程であり、作家の成長の証と捉えるべきです。人間の欲望、背徳、そして真実の多面性を深く掘り下げ、読者の認識を揺さぶるこの作品集は、単なる娯楽としてのミステリーや恋愛小説を超え、人間の心の奥底に潜む闇や、社会のモラルの曖昧さを問いかける、深遠な文学作品として再評価されるべきでしょう。連城三紀彦の文学世界を深く味わいたい方には、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。

まとめ

連城三紀彦の短編集『少女』は、人間の心の奥底に潜む欲望や情念を、巧みな筆致で描き出した異色の作品集です。本作に収められた5編の物語は、それぞれが独立しながらも、「認識の反転」という連城文学の真骨頂を多様な形で提示しています。読者は、登場人物たちのモラルが曖昧な行動や、予測不能な展開に引き込まれ、読み進めるごとに深い思考へと誘われます。

特に印象的なのは、官能的な描写が単なる扇情主義に留まらず、登場人物たちの隠された心理や、人間関係の倒錯を浮き彫りにする重要な役割を果たしている点です。性的な関係性は、ときに権力関係や復讐の道具として機能し、物語にさらなる深みと複雑さをもたらしています。それは、人間の本質的な部分に光を当て、読者に人間の多面性を突きつけるかのようです。

また、本作が発表された昭和の時代背景が、作品全体に独特の重厚感とリアリティを与えています。当時の社会が抱えていた歪みや、表面的な豊かさの裏に潜む人間の孤独が、登場人物たちの行動やモラルに影響を与え、物語に深遠なテーマ性をもたらしています。連城三紀彦は、個人の心理的な闇だけでなく、それが社会とどのように結びついているかをも描いているのです。

『少女』は、連城三紀彦の作家としての過渡期に位置づけられる作品でありながら、後の傑作群へと繋がる重要な試みが随所に見られます。単なるミステリーや恋愛小説の枠を超え、人間の心の深淵を覗き込みたい方には、ぜひ一度読んでいただきたい一冊です。この作品集を通して、連城三紀彦の文学的進化の軌跡を追体験し、彼の作品が持つ真の価値を再認識していただけることを願っています。