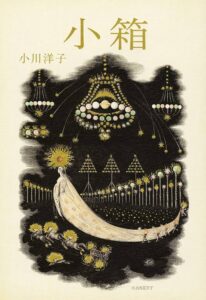

小説「小箱」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「小箱」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この物語は、静寂に満ちた、どこか物悲しい町が舞台です。そこでは、もう新しい命が生まれることはありません。未来への希望が断ち切られたかのような世界で、人々はどのように生きているのでしょうか。

物語の中心には、亡くなった子どもたちを記憶するための「小箱」という存在があります。親たちは、その小箱に我が子の魂が宿ると信じ、成長を想像しながら世話を続けます。この行為は、深い愛情の表れであると同時に、読む者の心を静かにかき乱す、ある種の異様さをはらんでいます。

この記事では、まず物語の導入部分となるあらすじをご紹介します。そこでは、この世界の根幹にあるルールと、語り手である「私」の役割が明らかになります。しかし、物語の核心に触れる大きなネタバレは、その後の長文感想のセクションで詳しく語っていきます。

小川洋子さんが描き出す、美しくも残酷で、そして限りなく優しい世界の記録を、これからお伝えします。喪失と共に生きる人々の姿を通して、私たちは何を感じ、何を思うのでしょうか。どうぞ、物語の深淵を覗き込むような気持ちで読み進めてみてください。

「小箱」のあらすじ

物語の舞台は、子どもが一人もいなくなってしまった町です。産院は爆破され、新たな生命の誕生は永遠に失われました。町の中心には廃園となった幼稚園があり、語り手である「私」がたった一人で管理人として暮らしています。この町は、静かな諦めに満ちています。

その幼稚園の講堂には、ガラスで作られた小さな箱が整然と並べられています。それが「小箱」です。これらは、亡くなった子どもたちの魂が宿る場所。親たちはここに通い、我が子が生きていれば経験したであろう成長の証を、小箱の中に納めていくのです。それは、悲しみを乗り越えるためというより、喪失と共に生きるための、敬虔で不可欠な儀式でした。

「私」の役割は、その儀式を静かに見守ること。そして、この町にはもう一つ、奇妙な物語が流れています。発する言葉がすべて歌声になってしまう「バリトンさん」と呼ばれる男性。彼は、入院中の恋人から届く、判読不能なほど微細に記された手紙の解読を「私」に依頼します。

こうして「私」は、町の大きな秘密である「小箱」の番人をしながら、バリトンさんと彼の恋人との、とても私的な愛の伝言の仲介者ともなります。二つの物語が交錯する中で、この世界の持つ、静かな狂気と切ない愛情の正体が、少しずつ明らかになっていくのです。

「小箱」の長文感想(ネタバレあり)

ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含んだ詳しい感想をお話しします。この『小箱』という作品が、いかに深く、そして静かに私たちの心に爪を立てるのか、その理由をじっくりと解き明かしていきたいと思います。

この物語の世界は、まずその徹底した「静寂」に圧倒されます。子どもが生まれなくなり、未来という概念そのものが失われた町。そこにはパニックも暴動もありません。あるのは、すべてを受け入れたかのような、深く澄んだ諦めの空気です。この設定自体が、私たち読者を日常から切り離し、物語の中へと強く引き込みます。

物語の語り手である「私」は、子どもを亡くした親ではありません。廃園の管理人という、一歩引いた立場から町の人々を観察します。この距離感が絶妙なのです。当事者ではないからこそ、彼女の視線は冷静で、町の儀式の異様さと、そこに込められた純粋な祈りの両方を、偏りなく私たちに伝えてくれます。

そして、物語の中心的な仕掛けである「小箱」。これは単なる遺品入れではありません。親たちは、小箱の中で我が子が「今も成長し続けている」と信じています。だから、過去を偲ぶのではなく、未来を育むために講堂を訪れるのです。この発想の転換に、私はまず心を掴まれました。死を終わりとしない、愛の力が生み出した究極の哲学だと言えるでしょう。

小箱の中には、子どもの年齢に合わせた品々が納められていきます。歩く練習のための靴、勉強道具、やがては成人を祝うお酒まで。これは、親たちが失われた未来を嘆く代わりに、自らの手で新たな未来を創造し続ける行為です。ここには、悲しみすら創造のエネルギーに変えてしまう、人間の精神のたくましさが描かれています。このネタバレを知った上で読むと、親たちの一つ一つの行動が、より一層切実に感じられるはずです。

この儀式は、子を想う親の深い愛情の表れとして、非常に美しく描かれています。しかし、その一方で、ページをめくる手が止まるほどの「薄ら寒い狂気」をも感じさせます。その執着はあまりに徹底しており、生きる者のエゴを死者に押し付けているようにも見えてしまう。この美しさと狂気の危ういバランスこそが、『小箱』の持つ最大の魅力だと感じます。

この「小箱」という仕組みは、親たちに「親であり続ける」という役割を与え続ける、強力な心の防衛線なのかもしれません。制御不能な「死」という現実に対し、完全に管理可能な「小箱の中の人生」を創造することで、心の均衡を保っているのです。そう考えると、この儀式に潜む狂気は、彼らが正気でいるために必要不可欠な要素なのだと納得できます。

さて、物語にはもう一つの軸があります。言葉が歌になる「バリトンさん」と、彼の恋人、そして仲介者となる「私」の三角関係です。このエピソードは、コミュニケーションの不確かさと、愛の不思議な形を私たちに見せてくれます。ここにも強烈なネタバレが含まれていますのでご注意ください。

バリトンさんの恋人が書く手紙。その中に記されたものが、次第に小さく、肉眼では読めなくなっていくという現象。これは、彼女の生命力が衰えていくことの、悲しい象徴です。そして、その解読を「私」に託すことで、三人の関係は否応なく結びつけられていきます。

「私」は、恋人がバリトンさんへ向ける、執着にも似た強い愛情が綴られた手紙を解読し、読み聞かせます。その行為を通して、「私」自身もまたバリトンさんに惹かれていく。まるで、死にゆく恋人の愛が、「私」というフィルターを通してバリトンさんへ、そして「私」自身にも流れ込んでくるようです。

この関係の結末は、はっきりと描かれません。しかし、恋人は自らの死期を悟り、愛するバリトンさんの未来を「私」に託そうとしていたのではないか、と私は解釈しています。自分の不在を埋める存在として、意図的に「私」を二人の間に引き入れたのかもしれない。それは、自己犠牲のようでありながら、究極の独占欲の表れとも言える、複雑で深遠な愛の形です。

この物語には、他にも印象的な人々が登場します。亡き息子が歩いた道しか通らないと決めている、語り手の従姉。彼女は、すでに亡くなった作家の本しか読みません。死者の視線を追体験することで、孤独を癒そうとする姿は、痛々しくも胸を打ちます。

そして、最も象徴的な儀式が「一人一人の音楽会」です。亡き子どもの遺髪で弦を張り、乳歯を入れた風鈴のような「楽器」を作る。風の強い日、親たちはそれを耳に飾り、風が奏でる、自分にしか聞こえない音に耳を澄ませます。それこそが、我が子の「声」なのです。

この場面を読んだ時、私は言葉を失いました。死者の身体の一部を、音を奏でる媒体へと変容させる。それは、死者は沈黙しているのではない、という力強い宣言に他なりません。科学や理屈を超えた場所で、人々は死者との交感を果たしているのです。これ以上のネタバレはない、というほど物語の核心に触れる部分ですが、この儀式の存在こそが『小箱』の死生観を物語っています。

物語は、明確な結末を迎えることなく終わります。人々は儀式を続け、世界は静かに続いていく。新たに子どもを亡くした親が、また小箱を求めてやってくることが示唆され、この悲しみと救済のサイクルが永遠に続くことを予感させます。

この終わり方こそが、この物語の結論なのだと思います。悲しみは克服されるものではなく、人生の一部として共存していくもの。登場人物たちは、悲しみをライフワークへと昇華させることで、独自の救済を見出しているのです。

『小箱』は、未来を失った世界への鎮魂歌(ちんこんか)です。そこに描かれる狂気は、不条理な現実に対する、神聖で、そしてあまりにも人間的な応答なのかもしれません。

読み終えた後も、静かな余韻が長く心に残ります。失われたものと共に生きることの意味を、これほど美しく、そして残酷に描き切った作品は他にないでしょう。ネタバレを知ってから読むと、一つ一つの描写に込められた意味の深さに、改めて気づかされるはずです。

まとめ

小説『小箱』は、子どもが生まれなくなった世界で、人々が「小箱」という装置を通して死者と共に生きる姿を描いた、静かで美しい物語です。そのあらすじは、読む者をすぐにその独特な世界観へと引き込みます。

物語に散りばめられた儀式は、一見すると異様で、狂気に満ちているように感じられるかもしれません。しかし、その根底には、失われた者への計り知れない愛情と、喪失という現実を生き抜くための切実な祈りが込められています。ネタバレを知ることで、その行動の背景にある深い意味を理解できます。

バリトンさんのエピソードや、町の人々の姿を通して語られるのは、コミュニケーションの不確かさと、それでもなお人を繋ごうとする想いの強さです。死は断絶ではなく、形を変えた継続であるという、作者独自の死生観が作品全体を貫いています。

この物語は、明確な答えを与えてはくれません。ただ、読み終えた私たちの心に、喪失と記憶、そして愛についての深い問いを静かに投げかけます。美しくも物悲しいその世界に触れることで、得られる感慨はきっと大きいはずです。