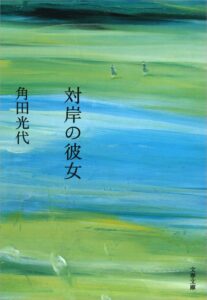

小説「対岸の彼女」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「対岸の彼女」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

この物語は、現代を生きる二人の女性、小夜子と葵の人生が交差するところから始まります。専業主婦としてどこか満たされない日々を送る小夜子と、自由奔放に見えるけれど過去に影を持つ経営者の葵。まったく異なる境遇にいながら、同じ年齢で同じ大学出身という共通点を持つ二人が、ある仕事を通じて出会います。

物語は、小夜子の視点と葵の視点が交互に語られる形で進んでいきます。それぞれの抱える悩みや葛藤、そして過去が丁寧に描かれており、読者は二人の人生を深く追体験することになります。特に、女性なら誰もが一度は感じるであろう、社会との関わり、家庭と仕事の両立、友人関係の複雑さなどが、リアルに描き出されています。

この記事では、物語の詳しい流れ、核心に触れる部分も含めてお伝えし、さらに私がこの作品を読んで何を感じ、考えたのかを、たっぷりと語っていきたいと思います。読み終えた後に、きっと誰かと語り合いたくなる、そんな作品の魅力に迫ります。

小説「対岸の彼女」のあらすじ

物語は、35歳の専業主婦、小夜子の視点から始まります。夫と娘のあかりとの三人暮らし。娘を公園に連れて行っても、他の母親たちの輪にうまく溶け込めず、孤独を感じています。かつて映画配給会社で働いていた経験を持つ小夜子は、社会との繋がりを求め、再び働くことを決意します。

時を同じくして語られるのは、小夜子と同い年の葵の物語。葵は大学卒業後、バックパッカーとして旅した経験をもとに旅行会社「リール」を立ち上げた社長です。しかし、業績は伸び悩み、新たな活路としてハウスクリーニング事業への参入を思い立ちます。長期旅行者の留守宅を管理するという名目で始めたこの事業の求人に、小夜子が応募してくるのです。

採用された小夜子は、持ち前の真面目さと主婦としての経験を活かし、ハウスクリーニングの仕事にやりがいを見出していきます。一方、葵は小夜子の中に、かつての自分にはなかった堅実さや生活力を見出し、惹かれていきます。二人は急速に距離を縮め、互いに信頼し合う関係になっていきます。小夜子にとって葵は、窮屈な日常から連れ出してくれる輝かしい存在に映ります。

しかし、物語は現代の二人だけでなく、葵の高校時代の出来事も並行して描かれます。クラスの中で孤立しがちだった葵は、誰とも群れないクールな同級生、魚田(うおた)ナナコに強く惹かれます。二人は親しくなりますが、夏休みのアルバイト先から突如として二人で逃避行を敢行。その危うい関係は、衝撃的な事件へと繋がっていきます。この過去の出来事が、現在の葵の生き方に大きな影響を与えていることが次第に明らかになります。

順調に見えた小夜子の仕事にも、問題が生じ始めます。保育園でのママ友との関係、夫の無理解、そして何より、信頼していた葵との間に溝が生まれてしまう出来事が起こります。葵の会社の経営も傾き始め、古参スタッフとの間にあった仲間意識も揺らぎ始めます。葵が抱える過去の傷と、経営者としてのプレッシャーが彼女を追い詰めていきます。

最終的に、葵の会社は大きな岐路に立たされ、小夜子もまた、葵との関係、そして自分自身の生き方について大きな決断を迫られます。対照的な二人の女性が、それぞれの「対岸」にいる相手を見つめながら、自分自身の人生をどう歩んでいくのか。物語は、ほろ苦さとともに、未来への小さな希望を感じさせる結末を迎えます。

小説「対岸の彼女」の長文感想(ネタバレあり)

角田光代さんの「対岸の彼女」を読み終えて、心の中に様々な感情が渦巻いています。読み始めは、小夜子と葵、二人の対照的な女性の人生がどう交わるのか、という興味が主でしたが、読み進めるうちに、もっと深く、普遍的なテーマが横たわっていることに気づかされました。それは、人が生きていく上で避けられない他者との関わり、その中で感じる喜びや痛み、そして自分自身の足で立とうともがく姿そのものなのだと感じます。

まず、小夜子のパート。専業主婦としての閉塞感、公園デビューでの疎外感、娘の保育園探しでの苦労、夫や姑との微妙な関係。これらの描写は、多くの女性読者にとって「わかる、わかる」と頷きたくなる部分ではないでしょうか。特に、公園でのママ友グループの描写は秀逸です。表面上は和やかに見えても、そこには見えない序列や牽制があり、うまく立ち回れない小夜子の焦りや劣等感がひしひしと伝わってきます。社会から切り離されたような感覚、自分だけが取り残されているような不安。小夜子が「働きたい」と強く願うのは、単にお金のためだけではなく、自分自身の存在意義を取り戻したいという切実な叫びのように聞こえました。

一方の葵。自由奔放で行動力があり、若くして会社を立ち上げた魅力的な女性社長。しかし、その内面は複雑です。学生時代の延長のような仲間意識で成り立っている会社経営は、どこか危うさを孕んでいます。思いつきで始めたハウスクリーニング事業も、古参スタッフからは冷ややかな目で見られ、資金繰りも杜撰さが目立ちます。彼女の行動力の源泉には、実は深い孤独と、過去のトラウマが隠されていることが、高校時代のナナコとのエピソードを通じて明らかになっていきます。

その葵の高校時代。クラス内のヒエラルキーや、標的が移り変わる陰湿ないじめ。その中で、誰にも媚びず、自分の世界を持つナナコという存在は、当時の葵にとって眩しく、憧れの対象でした。しかし、ナナコの家庭環境は複雑で、彼女の行動も常軌を逸している部分があります。二人の逃避行は、刹那的な解放感と同時に、破滅へと向かう危うさを伴っていました。そして、飛び降り自殺未遂という衝撃的な結末。この経験が、葵の心にどれほど深い傷を残したのか、想像に難くありません。「大切だと思う人を失うことなく、いきたいと思う方向に、まっすぐ足を踏み出せるの?」という高校時代の葵の問いは、大人になった葵、そして小夜子にも重くのしかかってきます。

小夜子と葵、この対照的な二人が出会い、互いに影響を与え合う過程は、この物語の大きな魅力です。小夜子は葵の会社で働くことで、社会との接点を取り戻し、自信をつけていきます。主婦としての経験が仕事に活かせることを知り、生き生きと輝き始める姿は読んでいて嬉しくなります。葵もまた、堅実で真面目な小夜子に、自分にはない安定感や温かさを見出し、心を開いていきます。二人の間に芽生える友情は、一見すると理想的に見えました。

しかし、物語は単なるシンデレラストーリーや、美しい友情物語では終わりません。小夜子は仕事にのめり込む一方で、家庭とのバランスに悩み、再び人間関係の難しさに直面します。特に、同僚の岩淵さんのような、どこにでもいるけれど関わると厄介な人物との軋轢は、小夜子を精神的に追い詰めます。「自分がときおり、何もかもうまくいかないと悲観的に思いこんで、外に出ていくことがとことんいやになってしまうのは、岩淵さんみたいな女性が原因なのだ」という小夜子の述懐は、多くの人が経験したことのある苦々しい感情かもしれません。

葵の方も、経営者としての困難に直面します。理想と現実のギャップ、資金繰りの悪化、そしてスタッフからの信頼の喪失。ナナコとの過去を引きずり、どこか現実から浮遊しているような危うさが、ビジネスの世界では通用しなくなっていきます。仲間だと思っていたスタッフたちの集団退職は、彼女にとって大きな打撃でした。そして、小夜子との間にも決定的な亀裂が生じてしまいます。葵が小夜子の陰口を言っていたことを知った時の小夜子の絶望感は、読んでいるこちらも胸が痛みました。信じていた人に裏切られる痛み、分かり合えると思っていた相手との断絶。それは、私たちが生きていく上で、幾度となく経験するかもしれない普遍的な苦しみです。

ここで、小夜子が抱く「なんのために私たちは歳を重ねるんだろう」という疑問が、非常に重く響いてきます。高校時代、友人関係に悩み、人との関わりを避けるようになった小夜子。大人になっても、結局同じような問題で悩み、傷つき、人を信じられなくなる。それならば、歳を重ねる意味とは何なのか。都合よく「生活」に逃げ込み、人との関わりを断つためなのか。この問いは、かつて葵が父親にぶつけた「なんのためにあたしたちは大人になるの?」という問いと重なります。大人になっても、大切な人を失うことはあるし、思うように生きられないこともある。むしろ、しがらみは増え、責任は重くなるばかりかもしれない。

この普遍的な問いに対して、物語は安易な答えを用意しません。しかし、葵と小夜子は、それぞれの経験を通して、自分なりの答えを見出していきます。葵は、大学時代に訪れたタイでの経験を思い出します。騙され、脅されるような酷い目に遭う一方で、見返りを求めずに助けてくれる人もいる。世界は単純ではなく、悪いことばかりでも、良いことばかりでもない。それでも「信じるんだ」と決めること。それが、葵が見つけた一つの答えでした。他者に期待しすぎるのではなく、世界の多面性を受け入れた上で、それでも人を、そして自分自身を信じようとする強さ。

小夜子は、仕事を辞め、再び専業主婦に戻った後、娘の保育園の送迎などを依頼するために訪れたファミリーサポートセンターで、登録しているボランティアの五十代の夫婦と出会います。彼らの穏やかで誠実な姿に触れた時、小夜子は気づきます。「なぜ私たちは年齢を重ねるのか。生活に逃げこんでドアを閉めるためじゃない、また出会うためだ。出会うことを選ぶためだ。選んだ場所に自分の足で歩いていくためだ。」と。傷つくことを恐れて心を閉ざすのではなく、たとえリスクがあったとしても、人と出会い、関わっていくことを自ら選ぶ。そこにこそ、歳を重ねる意味があるのだと。

この「出会うこと」の意味は、作中で繰り返し示唆されています。葵が小夜子の家を訪れた際に語る「異国って、『ここ』とは違うじゃない、(中略)みんな違うってことに気づかないと、出会えない」という言葉。マニュアル的な常識や思い込みを捨て、相手との「違い」を認識することから、本当の出会いが始まる。小夜子と葵も、まさに「対岸」にいるような全く違う人間でした。だからこそ、ぶつかり合い、傷つけ合うこともあったけれど、互いにとって強烈な「熱源」となり得たのではないでしょうか。分かり合えないからこそ面白い、違うからこそ化学反応が起きる。そのエネルギーが、人を前に進ませるのかもしれません。

そして、物語のラスト。葵の会社は事実上倒産し、葵と小夜子の二人だけで再出発することを決意します。この結末は、決して安泰な未来を約束するものではありません。むしろ、前途多難であることさえ予感させます。経営者としては未熟な葵と、ビジネスの世界に戻ってきたばかりの小夜子。二人がうまくやっていけるのか、読者としては心配になるほどです。しかし、それでも小夜子は再び葵と歩むことを選びました。それは、同情や憐憫からではなく、葵という「対岸の彼女」の存在が、自分自身の生きるエネルギーを呼び覚ますことを知ったからではないでしょうか。

最後のシーンで、小夜子の脳裏に浮かぶのは、川の対岸を歩く二人の女子高生の姿。おそらく、それは高校時代の葵とナナコでしょう。そして、小夜子自身もまた、橋を目指して走り出す。タイトルにある「対岸の彼女」とは、直接的には葵を指すのでしょうが、同時に、葵の中のナナコ、そして小夜子自身の中にある、もう一人の自分、あるいは理想の自分をも示唆しているように思えます。対岸にいる「彼女」は、決して手の届く存在ではないかもしれない。二人の間にある川を渡る橋は、もしかしたら幻かもしれない。それでも、対岸に誰かを見つめ、そこに向かおうとすること自体が、生きる力になる。そんなメッセージを、私は受け取りました。

この物語は、単に女性の友情と亀裂を描いただけではありません。人が他者と関わりながら、いかに自分自身の足で立ち、生きていくかという、根源的なテーマを問いかけています。うまくいかないこと、傷つくこと、裏切られること。人生にはそんな出来事がたくさんあるけれど、それでも「出会うこと」を選び、一歩を踏み出すことの大切さを教えてくれます。読み終えた後、自分の周りにいる人たち、そして自分自身の生き方について、改めて考えさせられる、深く、そして静かに心を揺さぶる作品でした。

まとめ

角田光代さんの「対岸の彼女」は、専業主婦の小夜子と、若き女性経営者・葵という、対照的な二人の女性の人生が交錯する物語です。それぞれの視点から語られる彼女たちの日常、葛藤、そして過去が、現代を生きる私たちの心に深く響きます。

物語は、小夜子の社会復帰への渇望、葵の自由奔放さの裏にある孤独と過去の傷、そして二人の間に芽生える複雑な友情を描き出します。特に、働く女性や母親が抱えるリアルな悩み、人間関係の難しさ、そして「なんのために歳を重ねるのか」という普遍的な問いが、読者に深く考えさせます。

核心部分に触れると、二人の関係は順風満帆とはいかず、裏切りや断絶も経験します。しかし、傷つきながらも、彼女たちはそれぞれの方法で「人と出会うこと」「自分の足で歩むこと」の意味を見出していきます。葵の過去に大きな影響を与えた同級生ナナコの存在も、物語に深みを与えています。

この作品は、単なる友情物語ではなく、人が他者とどう関わり、困難の中でいかに生きる力を見つけていくかを描いた、読み応えのある長編小説です。読み終えた後、登場人物たちの行く末に思いを馳せるとともに、自分自身の人生や人間関係についても、きっと何か新しい視点を与えてくれるはずです。