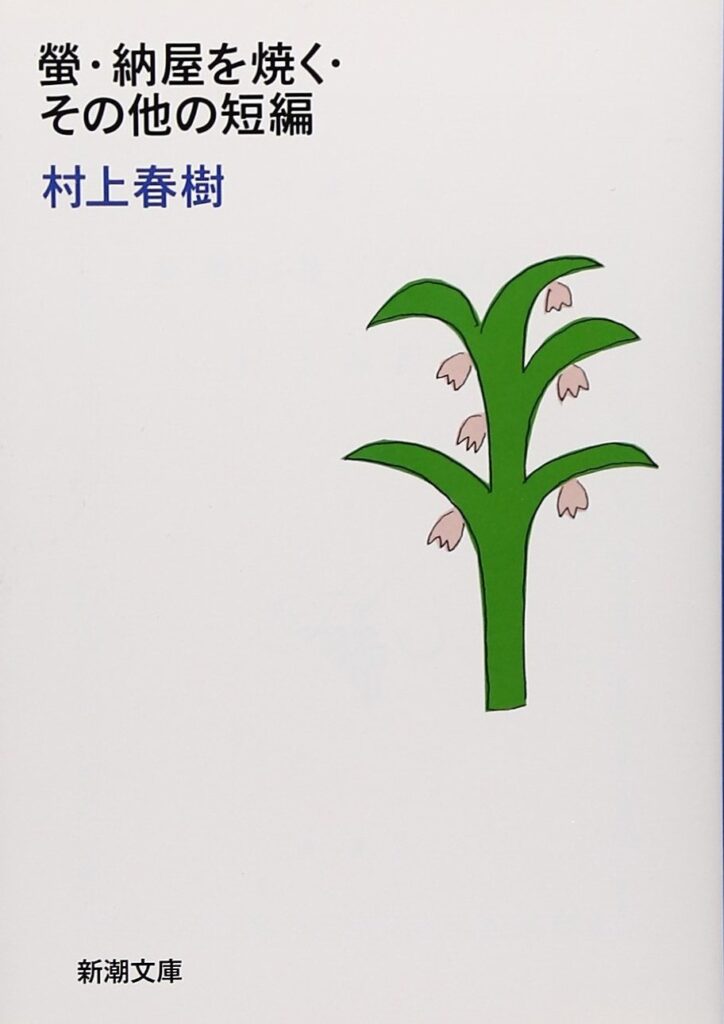

小説「女のいない男たち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この短編集は、村上春樹さんならではの世界観で、さまざまな形で女性を失った男性たちの姿を描いています。タイトルが示す通り、物語の中心には常に「女性の不在」があり、それが男たちの心にどのような影を落とし、彼らの日常や内面にどう影響していくのかが、静かに、そして深く探求されています。

小説「女のいない男たち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この短編集は、村上春樹さんならではの世界観で、さまざまな形で女性を失った男性たちの姿を描いています。タイトルが示す通り、物語の中心には常に「女性の不在」があり、それが男たちの心にどのような影を落とし、彼らの日常や内面にどう影響していくのかが、静かに、そして深く探求されています。

収録されているのは、「ドライブ・マイ・カー」「イエスタデイ」「独立器官」「シェエラザード」「木野」、そして表題作の「女のいない男たち」という6つの物語です。それぞれ独立した話でありながら、どこか通底する喪失感や孤独感が漂っており、読み進めるうちに、まるで一つの大きなテーマを持つアルバムを聴いているかのような感覚を覚えるかもしれません。登場人物たちは、俳優、医師、バーの経営者など多岐にわたりますが、彼らが抱える心の痛みや過去への問いかけは、読む人の心にも静かに響いてくるでしょう。

この記事では、各短編がどのような物語なのか、その核心に触れながらご紹介し、さらに作品全体を通して感じたこと、考えたことを詳しく述べていきます。物語の結末にも触れていますので、内容を深く知りたい方、読後に他の人の解釈に触れたい方に読んでいただけると嬉しいです。村上春樹さんの描く、静かで切ない男たちの世界を、一緒に覗いてみませんか。

小説「女のいない男たち」の物語の概要

この短編集は、様々な背景を持つ男たちが、人生のある時点で「女のいない」状況に置かれたときの心情や出来事を描いています。「ドライブ・マイ・カー」では、舞台俳優の家福が主人公です。彼は妻を亡くしていますが、彼女が生前に不倫していた事実を知っていました。その理由を問えないまま妻を失った彼は、目の病気のため、寡黙な若い女性ドライバー、みさきを雇います。車中での対話を通じて、家福は妻への複雑な感情や、彼女の不倫相手の一人と接触した過去を少しずつ語り始めます。みさきもまた自身の過去を抱えており、二人の間には静かな共感が生まれていきます。

「イエスタデイ」は、大学生の「僕」が友人・木樽との過去を回想する物語です。関西弁を話す個性的な木樽には、長年の恋人えりかがいました。しかし木樽は「僕」に、えりかと付き合ってみてほしいと奇妙な提案をします。戸惑いながらも「僕」はえりかとデートを重ねますが、やがて木樽は大学を辞め、姿を消してしまいます。大人になった「僕」は、あの夏の出来事と木樽の真意を考え続けます。「独立器官」の主人公は、50代の独身医師・渡会です。彼は恋愛に深入りしない主義でしたが、ある既婚女性に本気で恋をしてしまいます。しかし、その恋は成就せず、彼は深い失意を経験することになります。

「シェエラザード」では、自宅療養中の「僕」のもとに、世話係の女性が訪れます。「僕」は彼女をシェエラザードと呼び、彼女が語る不思議な物語(若い頃、好きな男性の家に忍び込んだ話など)に耳を傾けます。しかし、ある日突然、彼女は現れなくなります。「木野」の主人公は、妻の不倫が原因で会社を辞め、小さなバーを開いた木野です。彼の店には不思議な客が訪れ、彼の周りでは不可解な出来事が起こり始めます。彼は過去の傷と向き合うことになり、やがて店を閉めて旅に出ます。

最後の「女のいない男たち」は、深夜にかかってきた電話から始まります。電話の相手は、かつて主人公が付き合っていた女性の夫で、彼女が自ら命を絶ったことを告げます。主人公は、その女性との過去や、「女のいない男たち」という存在について思いを巡らせます。これらの物語は、女性の不在がもたらす喪失感や孤独、そしてそれと向き合う男たちの姿を、静かな筆致で描き出しています。

小説「女のいない男たち」の長文感想(ネタバレあり)

村上春樹さんの短編集『女のいない男たち』を読み終えて、心に残るのは、深く静かな余韻です。タイトルが示すように、この本は様々な理由で「女のいない」状態になった男たちの物語を集めたものです。それは死別であったり、別離であったり、あるいはもっと複雑な事情であったりします。しかし、単に女性が物理的にそばにいない、という状況を描写するだけではありません。むしろ、その不在が男たちの心にどのような空洞を作り出し、彼らがその喪失とどう向き合い、あるいは向き合えずにいるのか、その内面の風景を丹念に描き出しているように感じました。

収録されている6つの短編は、それぞれ異なる主人公、異なる状況設定でありながら、どこか共通の空気感をまとっています。それは、村上作品特有の、都会的で、どこか現実から少しだけ浮遊したような雰囲気と、登場人物たちが抱えるメランコリーや孤独感です。読み進めるうちに、個々の物語が響き合い、増幅しあって、「女のいない男たち」という一つの大きなテーマを奏でているように思えます。

最初の「ドライブ・マイ・カー」は、映画化もされ話題になりましたが、原作を読むとその繊細な心理描写に改めて引き込まれます。主人公の家福は、妻・音の死と、彼女が生前に抱えていた秘密(不倫)という二重の喪失を抱えています。彼はその事実を知りながらも、音を問い詰めることができませんでした。なぜ彼女は他の男を求めたのか? その答えを得られないまま、彼女はこの世を去ってしまいます。その問いは、まるで彼の心に刺さったまま抜けない棘のように、彼を苛み続けます。

そんな家福が、寡黙な女性ドライバー・みさきと出会い、毎日のように車内で時間を共有する中で、少しずつ心の内を語り始める過程が印象的です。特に、音の不倫相手の一人であった俳優・高槻と、正体を隠して友人関係を結んだエピソードは、家福の複雑な心情をよく表しています。彼は高槻を通して、亡き妻の心の一部に触れようとしたのかもしれません。あるいは、自分にはない何かを高槻に見出し、それが妻を惹きつけた理由なのかを探ろうとしたのでしょうか。

家福が名優であるという設定も重要です。彼は舞台の上だけでなく、現実の人生においても、自分の感情を巧みに隠し、演じることができたのかもしれません。妻の不倫に気づきながらも知らないふりをし続けたのは、彼の「演技」だったのかもしれません。しかし、その演技は、彼自身をも孤独に追い込んでいきます。みさきという、全く異なる背景を持つ若い女性との対話を通して、家福は少しずつ自分の殻を破り、凍てついていた感情と向き合おうとします。みさきもまた、自身の過去に傷を抱えています。二人の間に生まれるのは、恋愛感情とは異なる、静かで深い共感と魂の交流のように見えます。車という閉じた空間が、二人の告白と対話のための特別な舞台装置として機能している点も、村上さんらしい巧みさだと感じます。家福が抱える喪失感は、みさきとの出会いによって完全に癒えるわけではありませんが、彼はその痛みと共に生きていくための、ささやかな手がかりを見つけたのかもしれません。

続く「イエスタデイ」は、青春時代のほろ苦い記憶を描いた作品です。語り手の「僕」(谷村)と、風変わりな友人・木樽、そして木樽の恋人・えりかの三角関係とも言えないような奇妙な関係性が軸になります。木樽が「僕」に「えりかと付き合ってくれ」と頼む真意は、最後まで明確には語られません。それは、木樽自身の不安定さや、えりかへの複雑な感情の表れだったのかもしれませんし、あるいは単なる気まぐれだったのかもしれません。

この物語の魅力は、若さゆえの不確かさ、もどかしさ、そして過ぎ去った時間へのノスタルジーにあると思います。関西弁を固守する木樽のキャラクターや、えりかの真っ直ぐさ、そして少し醒めた視点で二人を見つめる「僕」。彼らのやり取りは、どこかコミカルでありながら、切なさも感じさせます。結局、木樽は突然姿を消し、「僕」とえりかの関係も自然消滅します。大人になった「僕」が、ワインの試飲会でえりかと再会する場面は、過ぎ去った青春との再会であり、同時に、もう戻れない時間を確認する作業でもあります。

木樽が姿を消した理由は、えりかが他の男性と関係を持ったことを知ったからではないか、と示唆されます。もしそうだとすれば、木樽の奇妙な提案は、彼なりの屈折した愛情表現や、関係性を変えようとする試みだったのかもしれませんが、結局は裏目に出てしまったことになります。ここでもまた、コミュニケーションの不全や、言葉にならない感情が、登場人物たちの関係を複雑にし、決定的な断絶を生んでいます。「僕」にとって、木樽と過ごした時間は、人生の中で特別な意味を持つものでしたが、その真相を知ることはできません。答えのない問いを抱えたまま生きていく、というのもまた、村上作品に通底するテーマの一つと言えるでしょう。えりかが見ていた「氷でできた月」の夢と、それを一人で見ていた「僕」の夢の対比は、共有されなかった孤独を象徴しているようで、胸に迫ります。

「独立器官」は、他の作品とは少し毛色の違う、シリアスで衝撃的な物語です。主人公の渡会医師は、知的で洗練された生活を送る独身男性。彼はこれまで、女性と深く関わることを避け、あくまで表面的な関係を維持してきました。「本気で恋に落ちることなどない」と信じていた彼が、ある既婚女性(白石)に出会い、人生で初めて激しい恋情を経験します。

渡会がこれまでの自身の哲学を覆すほどの強い感情に囚われる様子は、読んでいて痛々しくもあります。彼は理性的な人間でありながら、恋によってその理性が崩壊していくのです。しかし、彼の恋は成就しません。白石は夫ではない別の男性を選び、渡会の元を去ります。そして、渡会は失恋の痛みに耐えきれず、食事も喉を通らなくなり、衰弱して死んでしまいます。彼の死は、まるで恋という病によって命を奪われたかのようです。

この物語が描くのは、恋の持つ抗いがたい力と、それがもたらす破壊的な側面です。渡会にとって、恋は自己を根底から揺るがす未知の体験であり、彼はそれに適応することができませんでした。「独立器官」というタイトルは、あたかも恋をする心が、理性や自己保存本能とは別の、独立した器官のように機能し、時には持ち主の意思に反して暴走することを示唆しているのかもしれません。また、渡会を看取る部下のゲイの青年が、彼の死を心から悼む姿は、渡会の孤独な最期に一筋の救いを与えているようにも見えます。この物語は、愛や恋の不可解さ、そしてそれが人生にもたらす劇的な変化(時には破滅)について、深く考えさせられる作品でした。

「シェエラザード」は、物語ること、聞くことの関係性を軸にした、どこか幻想的な雰囲気を持つ作品です。自宅で療養生活を送る「僕」は、定期的に訪れる世話係の女性(「僕」がシェエラザードと名付けた)が語る奇妙な物語を楽しみにしています。彼女が語る、前世がヤツメウナギだったという話や、高校時代に好きだった男の子の家に繰り返し忍び込んだ話は、現実離れしていながらも妙に生々しく、引き込まれます。

特に、好きな男の子の家に忍び込むエピソードは、フェティシズム的であり、少女の屈折した恋心の危うさを感じさせます。他人の家に侵入し、息を潜め、彼の持ち物を盗み、代わりに自分のものを置いていく。その行為は、彼との繋がりを求める歪んだ形であり、同時に罪の意識と興奮が入り混じった、ある種の「病」のようでもあります。シェエラザード自身も、「おそらく実際に病だった」と語っています。

「僕」は、彼女の物語の聞き手であると同時に、彼女との間に身体的な関係も持っています。物語を語ることと、身体的な行為が結びつくことで、二人の関係はより濃密で、どこか共犯めいたものになっていきます。しかし、物語が佳境に入り、さらなる続きが期待されるところで、シェエラザードは突然「僕」の前から姿を消します。その理由は語られません。まるで、語られるべき物語が終わったかのように、あるいは、語ることができなくなったかのように。

ここでもまた、「不在」がテーマとなります。シェエラザードという語り手の不在は、「僕」にとって、物語の喪失であり、日常に空いた穴となります。彼女がなぜいなくなったのか、その答えは与えられません。読者もまた、「僕」と共に、その宙吊りの感覚を味わうことになります。物語ることの力と、その儚さ、そして突然訪れる喪失感が、静かに描かれています。

「木野」は、この短編集の中で最も不可解で、怪奇的な要素が色濃い作品かもしれません。主人公の木野は、妻の不倫(しかも同僚との現場を目撃するという最悪の形)によって深く傷つき、会社を辞め、都心から離れた場所でバーを開きます。彼は感情を表に出さず、静かに日々を過ごしていますが、その心の内には癒えない傷と、向き合うことを避けてきた悲しみがあります。

木野が開いたバー「木野」は、彼にとっての避難場所であり、自己を守るためのシェルターのような存在です。しかし、その静かな空間に、奇妙な客たちが次々と現れます。謎めいた女性・神田、不穏な雰囲気を持つ男、そして灰色の猫。彼らの存在は、木野の日常に少しずつ異質なもの、不気味なものを侵食させていきます。特に、木野が心惹かれる女性客との関係や、バーの周りで起こる不可解な出来事(蛇の出現など)は、現実と幻想の境界を曖昧にしていきます。

神田は、木野に「しばらくここを離れた方がいい」と助言し、旅に出ることを勧めます。この旅は、単なる物理的な移動ではなく、木野が自身の内面と向き合うためのプロセスなのかもしれません。神田は、旅先からおばに絵葉書を出すように言いますが、「文章を書いてはいけない」と奇妙な注意を与えます。しかし、木野はその禁を破り、メッセージを書いてしまいます。その結果、彼は正体不明の存在に襲われそうになります。

この物語は、抑圧された感情や、向き合わなかった過去が、形を変えて現実を侵食してくる恐怖を描いているように思えます。木野が妻の裏切りに対して感じたはずの怒りや悲しみは、彼の中で消化されずに澱のように溜まっていました。バーという空間は、一時的に彼を守ってくれましたが、それは根本的な解決にはなりませんでした。彼が旅に出て、そして禁を破ったことで、抑圧していたものが噴出し、彼自身を脅かす存在となったのかもしれません。結末は開かれたままですが、木野が自己の深淵を覗き込み、そこにある闇と対峙せざるを得なくなったことを示唆しています。まるで、心の奥底にぽっかりと空いた穴のように、その不在は静かに存在し続けているのです。

そして、表題作である「女のいない男たち」。これは、他の物語のテーマを集約し、読者に改めて問いかけるような作品です。深夜にかかってきた一本の電話。相手は、かつて主人公が愛した女性Mの夫で、彼女が自ら命を絶ったことを告げます。電話の男は、自分が「女のいない男たち」の一員になったことへの戸惑いや孤独を語ります。

主人公は、その電話を受けながら、Mとの思い出や、他の「女のいない男たち」(例えば、ヘミングウェイの短編集の登場人物たち)に思いを馳せます。「女のいない男たち」とは、単にパートナーを失った男性を指すだけでなく、ある種の孤独や欠落感を抱えながら生きる存在の総称なのかもしれません。それは、特定の状況下にある男性だけでなく、より普遍的な人間の状態を示しているようにも感じられます。

この短編では、女性の不在がもたらすものが、単なる悲しみや寂しさだけでなく、世界の見え方そのものを変えてしまう可能性が示唆されます。色彩を失い、輪郭がぼやけ、現実感が希薄になる。そのような感覚が、「女のいない男たち」の世界を覆っているのかもしれません。そして、その状態から抜け出すことは容易ではなく、一度そのカテゴリーに入ってしまうと、簡単には元に戻れない、という諦念のようなものも感じられます。

この短編集全体を通して感じるのは、村上春樹さんが描く男性像の一貫性です。彼らはしばしば受け身的で、自分の感情を言葉にするのが苦手で、どこか孤独を抱えています。そして、彼らの人生において、女性の存在は非常に大きいのですが、その関係性は常に複雑で、時に不可解です。女性たちは、しばしば突然姿を消したり、理解できない行動をとったりする存在として描かれます。それは、男性側から見た一方的な視点なのかもしれませんが、その「わからなさ」こそが、物語に深みと奥行きを与えているとも言えます。

『女のいない男たち』は、決して派手な出来事が起こるわけではありません。しかし、登場人物たちの心の微細な揺れ動きや、日常に潜む静かなドラマが、読む人の心に深く染み入ってきます。喪失と再生、孤独と共感、記憶と忘却。これらのテーマが、村上春樹さんならではの文体と世界観の中で、静かに、しかし力強く描かれています。読後、しばらくの間、登場人物たちの誰かのことを考え続けてしまうような、そんな深い印象を残す作品集でした。

まとめ

村上春樹さんの短編集『女のいない男たち』は、様々な形で女性を失った男性たちの内面を深く掘り下げた作品集です。収録された6つの物語は、それぞれ異なる主人公と状況を描きながらも、「喪失感」や「孤独」といった共通のテーマで繋がっています。読者は、登場人物たちが抱える痛みや戸惑い、そして過去への問いかけに、静かに寄り添うことになります。

物語の中では、妻の死と不倫の謎に向き合う俳優、奇妙な友情の記憶を抱える男、初めての恋に破れ命を落とす医師、不思議な物語を語る女性との束の間の関係、過去の傷から逃れられないバーのマスター、そして愛した女性の死の知らせを受けた男など、多様な「女のいない男たち」が登場します。彼らの経験を通して、愛や喪失、コミュニケーションの難しさ、そして人が孤独とどう向き合うのか、といった普遍的な問いが投げかけられます。

村上春樹さん特有の静謐な文体と、どこか現実離れしたような独特の雰囲気の中で、登場人物たちの繊細な心の動きが丁寧に描かれています。読後には、すぐには言葉にできないような深い余韻が残ります。それぞれの物語が持つ切なさや不可解さ、そして微かな希望のようなものが、読む人の心に長く響き続けるでしょう。人間の心の複雑さや、喪失と共に生きていくことの意味について、改めて考えさせられる一冊です。