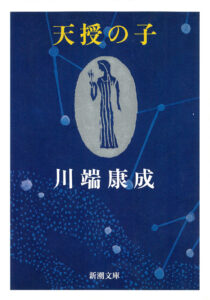

小説「天授の子」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「天授の子」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

本作は、ノーベル文学賞作家である川端康成が手掛けた、自身の内面を色濃く映し出した物語です。その内容は非常に自伝的であり、作者自身が発表をためらったとも言われるほど、魂の深い部分が記されています。読む人によっては、静かで美しい家族の風景に見えるかもしれませんし、またある人には、底知れぬ孤独と悲しみが渦巻く告白録のように感じられるかもしれません。

物語の中心にあるのは、一人の作家とその養女との関係です。しかし、それは単なる父と娘の心温まる交流を描いたものではありません。そこには、作者自身の生い立ちである「天涯の孤児」としての経験が影を落とし、「家族」とは何か、「生きる」とは何かという根源的な問いが、静かに、しかし鋭く投げかけられます。

この記事では、まず物語の導入となるあらすじを紹介し、その後に核心部分のネタバレを含む深い読み解きと、私の心を揺さぶった点についての長い感想を綴っていきます。川端文学の真髄に触れるような、この静謐でいて胸に迫る作品の魅力が、少しでも伝われば幸いです。

「天授の子」のあらすじ

物語の語り手は、四十代半ばの著名な作家である「私」です。彼には妻がいますが、子供には恵まれませんでした。妻の流産という出来事もあり、二人は「私」の母方の親戚から、十二歳になる民子(たみこ)という少女を養女として迎えることになります。こうして、三人での新しい家族の生活が静かに始まります。

民子は、自分が養女であるという運命を、まるで当たり前のことのように自然に受け入れているように見えました。物静かで、多くを語らない少女です。しかし「私」は、そんな民子の姿に、子供らしい無邪気さだけではなく、どこか根源的な空虚さ、彼が「無心の虚無」と心の中で名付けたものを見出します。

彼の眼差しは、常に自身の内なる孤独や憂愁を通して民子に注がれます。そのため、父と娘の間には、穏やかでありながらも、どこか見えない壁が存在しているかのようでした。父娘の静かで安定した日常は、しかし、一本の電報によって予期せぬ形で揺さぶられることになります。

その電報は、民子の実の母親が危篤であることを知らせるものでした。この報せは、血の繋がりという抗いがたい現実を突きつけ、養子縁組によって築かれた家族の均衡を静かに、しかし確実に乱し始めます。妻と民子は実母のもとへ旅立ち、「私」は一人、家に取り残されるのでした。この出来事をきっかけに、物語は彼の内面の深い場所へと潜っていくことになります。

「天授の子」の長文感想(ネタバレあり)

この『天授の子』という作品を読み解く上で、まず心に留めておかなければならないのは、この物語が川端康成自身の魂の告白であるという事実です。これから記す感想は、物語の核心に触れるネタバレを含みますので、その点をご承知おきください。

まず、この『天授の子』という題名そのものが、物語のすべてを象徴しているように私には感じられます。作中で語られるように、これはある易者の「天から子供を授かる」という言葉に由来します。子供を自ら「作る」のではなく、天から「授かる」ものとして捉える。この受動的な姿勢こそ、語り手である「私」、ひいては川端康成自身の生き方を貫く、根源的な態度の現れなのです。

なぜ彼は、それほどまでに受動的なのでしょうか。その答えは、彼の壮絶な生い立ちにあります。二歳で父を、三歳で母を、そしてその後も姉や祖父母を次々と亡くし、彼は若くして「天涯の孤児」となりました。「滅びてゆく一族の最後の人間が自分だ」という意識は、彼の生涯を覆い尽くす深い影となったのです。このどうしようもない孤独と、滅びへの思念が、作品世界の基調をなしています。

子供を「授かる」ものと考えることで、彼は家族を創造するという、生命を肯定する能動的な営みから、巧みに心の距離を置いています。人生の大きな決断でさえ、自分の意志ではなく運命の流れの一部として捉える。この姿勢が、養女である民子に向ける、愛情と一線を画した複雑な眼差しの源泉となっているのです。

物語は、戦後の日本を舞台に、「私」と妻、そして養女・民子の静かな日常を描き出すところから始まります。私が特に心を揺さぶられたのは、「私」が民子の中に見出す「無心の虚無」という感覚です。彼は、民子が養女としての立場を素直に受け入れている様子を、幸福な順応とは捉えません。

そうではなく、彼女の物静かな佇まいの中に、生まれながらにして内包された、宿命的な空っぽさを見出すのです。これは民子自身の性質というよりは、「私」自身の内なる空虚さが鏡のように映し出されたものだと言えるでしょう。あらゆる物事を美と醜、生と死という観点から眺める彼にとって、最も身近な存在である娘に、自分と同じ性質を見出すのは必然だったのかもしれません。

孤児としての経験から、彼は温かい父性というものを素直に築くことができません。その代わりに、父と娘の間の感情的な隔たりを、「無心の虚無」という、どこか美しく哲学的な概念へと昇華させているのです。ぎこちないかもしれない家族の関係性を、憂いを帯びた美の対象として捉え直す。この心理的な働きが、読んでいて痛いほど伝わってきました。

この静かで停滞しているかのような家族の風景は、民子の実母が危篤だという一本の電報によって、突如として引き裂かれます。この知らせは、彼らが築き上げてきた世界の均衡を根底から揺るがす、大きな波紋を投げかけます。妻は現実的に動揺し、旅の支度を始めますが、民子の反応は静かで読み解くことが困難です。

そして、最も複雑な動揺を見せるのが、語り手である「私」です。彼の心は、民子への同情以上に、彼自身の存在を揺るがす深刻な不安に襲われます。電報は、彼が目を背けようとしていた「血縁」という現実からの侵入者でした。それは、養子縁組によって築かれた家族という世界の正当性に、疑問を投げかけるものでした。

血の繋がりという根源的な絆の前に、自分の存在はなんと非力で、人工的なのだろうか。自分は本当の父親ではなく、ただの一時的な後見人に過ぎないのではないか。その根深い恐怖が、彼の心を支配します。この危機的な状況は、人間の意志による構築物は、自然や血の力にはかなわないという彼の運命観を、さらに強固なものにしてしまうのです。

物語の本当のクライマックスは、妻と民子が旅立ち、「私」が一人家に残された場面で訪れます。ここから、物語は彼の意識の最も深い場所へと潜っていきます。ここからの彼の内面吐露は、まさにこの作品の核心であり、強烈なネタバレ部分となります。孤独の中で、彼は衝撃的な思索にふけるのです。

まず彼は、先の戦争で多くの人々が死に、自分が生き残ったことへの深い罪悪感を覚えます。「生きているべきでない世に生きている」という思いは、敗戦後の日本の虚無感とも重なります。そして、ここからが本当に衝撃的なのですが、彼はある秘密の幻想を繰り返し思い描いていたことを告白します。

もし、自分に実の子が生まれたなら、「産まれた子を見たら、子を妻にあてがって、自分は自殺しようと、ひそかに妄想するおりおりさえあった」というのです。この計画に、彼は「せつない自己放免の感」を覚えたとまで言います。これは単に病的な考えというだけではありません。

これは、彼の孤児としての心理が導き出した、究極の結論なのです。自分は、生命が受け継がれていく「流れ」の一部にはなれない。自分の一族は燃え尽きて消えていく灯火であり、自分はその最後の一人なのだという、骨の髄まで染み込んだ確信。父親になるということは、その断ち切られた鎖を再び繋ぐことを意味しますが、彼にとってそれは、自らの存在証明そのものを覆すような、不可能な行いでした。

だからこそ、彼はこの幻想に救いを求めます。生物学的な役目(子孫を残すこと)は果たす。しかし、その後すぐに死ぬことによって、自分本来の状態(生命の連鎖からの離脱)へと戻る。子供は妻に「あてがう」のであり、それは民子が天から「授けられた」のと同じ、距離を置いた行為です。彼は生命の「管」にはなれても、その流れに生き続ける一部にはなれない。これこそが、彼の魂の最も深い悲劇なのだと、私は感じずにはいられませんでした。

しかし、物語は絶望のままでは終わりません。この暗く、深い思索の果てに、「私」は行動を起こします。彼は、旅から戻る妻と民子を「迎えに行く」のです。この行為は、彼の内なる混乱と対比されることで、計り知れないほどの重みを持って私の胸に響きました。

妻は、実母との再会の衝撃で、もし妊娠していたら流産していたかもしれない、と語ります。これは、「私」が自覚している無力さとは裏腹に、彼が家族にとって安定をもたらす存在であることを示唆しているようです。そして、なかなか戻らない二人を見つけた彼が放つ、決定的な一言。

「迎えに来たんだ一緒に帰るんだよ」。このあまりにも簡潔で、断定的な言葉。それは、彼のそれまでの受動的な生き方に抗い、能動的に自らの家族を「選ぶ」という意志の表明でした。疑念や悲しみの深淵にありながら、それでもなお、共有する家と生を肯定する行為です。

これは、幸福な結末とは少し違うかもしれません。彼の心から虚無や悲しみが消え去ったわけではないのですから。しかし、これは意志による「繋がり」の選択です。自らの孤独に抗う、ささやかで人間的な愛と責任の形なのです。受動的に運命を待つのではなく、自ら「迎えに行く」。この行為によって、彼は「家族」という現実を、自らの意志で再び創造するのです。絶望に対する人間的な繋がりの、静かで、だからこそ感動的な、ささやかな勝利の瞬間がここにあるように思えました。

まとめ

川端康成の『天授の子』は、養女を迎えた家族の物語という体裁を取りながら、その実、作者自身の孤独な魂が、愛や家族というものにどう向き合おうとしたのかを描いた、痛切な記録です。

物語を貫いているのは、「天涯の孤児」として生きた彼の根源的な孤独感と、そこから生まれる独特の美意識、そして死への思念です。彼は養女・民子に自らの内なる虚無を投影し、血の繋がりという現実の前に、築き上げた家族の脆さを感じて深く苦悩します。

しかし、この物語の救いは、そうした絶望的な思索の果てにあります。自らの意志で、旅から帰る妻と娘を「迎えに行く」というささやかな行動。ネタバレになりますが、この最後の行為こそが、虚無を抱えたままでも人間的な繋がりを選び取ろうとする、か弱くも美しい意志の表明であり、読む者の心を強く打ちます。

壮大な救済の物語ではありません。しかし、深い孤独と悲しみを知る人間が、それでもなお他者と共に生きることを選ぶ姿には、静かで確かな感動があります。川端文学の深淵に触れる、忘れがたい一作でした。