小説『天才』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説『天才』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

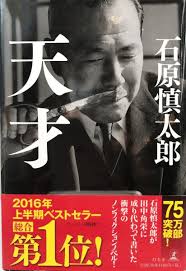

石原慎太郎氏が、かつての宿敵であった田中角栄元首相を「一人称」で描くという、異例の手法で世に送り出した衝撃作、それが『天才』です。この作品は、単なる伝記小説の枠を超え、読者自身の固定観念を揺さぶるような、深い問いかけを内包しています。私たちが田中角栄という人物に抱いていたイメージは、果たして真実だったのか。あるいは、彼を取り巻く様々な情報によって、私たちは彼の本質を見誤っていたのではないか。

著者が長年「反田中」の急先鋒であったことを考えると、この小説が「田中礼賛」と受け取られかねない視点で描かれていることは、ある種の挑発とも言えます。しかし、その根底には、石原氏自身の田中角栄に対する複雑な感情、そしてある種の「和解」の試みが横たわっているように感じられます。政治家としてのキャリアを終え、一人の書き手として、彼は田中角栄という稀有な人物の全体像に、真正面から向き合おうとしたのではないでしょうか。

貧しい雪国に生まれ、独学で道を切り開き、ついには日本の最高権力者にまで上り詰めた男の生涯は、まさに「天才」という言葉にふさわしいものです。しかし、同時に彼は「金権政治家」の烙印を押され、ロッキード事件によってその栄光の座から引きずり下ろされました。この光と影、功罪相半ばする人物を、石原氏はどのように描き出すのか。その筆致は、時に厳しく、時に温かい眼差しをもって、田中角栄の人間像を深く掘り下げていきます。

読者は、この小説を通して、田中角栄という人間が、いかにしてあの強烈な個性を形成し、なぜあれほどまでに多くの人を惹きつけ、そしてなぜ破滅へと向かっていったのか、その深奥に触れることができるでしょう。これは、一人の政治家の物語であると同時に、戦後日本の歩み、そして私たち日本人が抱える矛盾そのものを問い直す、壮大な試みと言えるのです。

『天才』のあらすじ

新潟の豪雪地帯に生まれた田中角栄は、博打好きで浪費家の父親と、勤勉な母親のもとで育ちます。幼い頃から金銭の重要性を肌で感じ、「金が人の人生を左右する」という冷徹な現実を骨身に染み込ませていきました。同時に、彼は深刻な吃音に悩み、そのために悔しい思いをすることも多々ありました。ある時、濡れ衣を着せられどもりによって反論できない自分に怒り、手にしていた硯を床に叩きつけて割るという出来事が、彼の心に強い決意を芽生えさせます。

高等小学校を卒業後、わずか16歳で上京した角栄は、土木を学び、やがて土建業で成功を収めます。現場で培った「実学」は、後に彼が霞が関のエリート官僚たちと渡り合う上での強力な武器となっていきます。彼はこの世が「役人たちが作っている縦の仕組み」によって支配されていることに気づき、真の権力とはこのシステムを理解し、自在に操ることだと確信します。そして、政界へと足を踏み入れ、並外れた記憶力と実行力、そして卓越した立法能力を発揮し、頭角を現していくのです。

「祝い事には遅れてもいいが、葬式には真っ先に駆け付けろ」という言葉に象徴されるように、彼は義理人情を何よりも重んじ、細やかな気配りで人心を掌握していきました。部下や関係者に対しては徹底して面倒見が良く、その姿勢が強固な「田中軍団」を形成する礎となっていきます。金は貯め込むものではなく、人々のために、そして物事を動かすために大胆に使うべき道具であるという彼独自の金銭哲学は、後の「金権政治」と批判される行動原理となっていきますが、物語の中では、それは縦割りの壁を打ち破り、人助けをするための手段として描かれていきます。

そして、ついに彼は総理大臣の座に就き、「日本列島改造論」という壮大な国家ビジョンを掲げ、さらに電撃的な「日中国交正常化」を成し遂げます。これらの大胆な政策は、彼が単なる国内政治家ではなく、日本の国益を追求する国際的リーダーであったことを示しています。しかし、その強引ともいえる手腕と、アメリカの意向に縛られない自主的な外交姿勢は、ある「罠」を仕掛けられる原因ともなっていくのです……。

『天才』の長文感想(ネタバレあり)

石原慎太郎氏の『天才』を読み終えて、まず感じたのは、私たち日本人が「田中角栄」という人物に対して抱いていたイメージが、いかに紋切り型で、偏ったものであったか、ということでした。もちろん、彼の功罪について議論の余地はありますが、本書は、その一人の人間としての、あるいは一人の政治家としての田中角栄の、あまりにも複雑で多面的な姿を、あえてその「内側」から描き出すことで、読者に対して「果たして、本当にそうだったのか?」と問いかけてきます。これは、私たち自身の先入観を試されるような、刺激的な読書体験でした。

著者が、かつて田中角栄を激しく批判してきた人物であるという事実は、この小説に独特の緊張感を与えています。普通であれば、政敵であった人物を描く際に、ここまで踏み込んだ内面描写は難しいでしょう。しかし、石原氏は、自らの政治家としてのキャリアを終え、ある種の達観した視点から、田中角栄という「中世的でバルザック的な人物」を文学的に昇華させようと試みたのだと感じます。その筆致は、決して手放しで田中を賛美しているわけではありませんが、彼の行動原理の根底にあるもの、そして彼の人間としての魅力と限界を、丹念に炙り出していきます。

物語は、田中角栄の生い立ちから始まります。雪深い新潟の貧しい村で育ち、金銭の重要性を肌で学び、そして何よりも吃音というコンプレックスを抱えていたという描写は、彼のその後の人生がいかに「反骨精神」によって形作られていったかを理解する上で不可欠です。学校で濡れ衣を着せられ、どもりのために反論できず、悔しさのあまり硯を叩き割るエピソードは、彼の内に秘められた激しい情念と、言葉の不自由さを乗り越えて「前に出る人生」を選ぼうとする強い意志を象徴しています。これは、単なるエピソードではなく、後の「コンピュータ付きブルドーザー」と称される彼の実行力の源泉が、どこにあったのかを雄弁に物語っています。

母親の「人にお金を貸したら、それは忘れるんだよ。それから、悪いことをしないと食べていけないと思ったら、いつでも帰ってくるんだよ」という言葉は、彼の生涯の指針となったという解釈も、興味深いものでした。一般的に、田中角栄といえば「金権政治家」というイメージがつきまといますが、本書では、金は「溜め込むものではなく、人間関係を円滑にし、物事を動かすために使うべき道具」という彼独自の哲学として描かれます。これは、彼の行動を美化するものではありませんが、彼の「金」に対するアプローチが、単なる私利私欲のためではなく、より大きな目的、すなわち国家や人々を動かすための手段であったという、新たな視点を与えてくれます。

彼が政界の頂点へと駆け上がっていく過程で、「役人たちが作っている縦の仕組み」に気づき、それを「自在に使う」立場に立つことが真の権力だと喝破する場面は、非常に印象的です。高等小学校卒という学歴でありながら、エリート官僚を束ね、国家を動かした彼の「天才」性が、この一点に集約されているように感じられました。彼の驚異的な記憶力と情報処理能力、そして33本もの議員立法を成立させた立法能力は、まさに現代の政治家には見られない圧倒的な実力を示しています。

そして、何よりも彼の人間的な魅力、特に「義理人情」の徹底ぶりが、本書では繰り返し強調されます。冠婚葬祭への細やかな配慮、特に「葬式には真っ先に駆け付けろ」という教えや、遺族の悲しみが最も深まる一週間後に新しい花を贈るという気配りは、彼の計算高さと同時に、人の心に対する深い洞察力があったことを示しています。こうした人間関係を大切にする姿勢こそが、彼が多くの人を惹きつけ、強固な支持基盤を築き上げた最大の要因であったと、本書は語りかけます。

総理大臣に就任し、「日本列島改造論」を提唱する場面は、まさに圧巻です。この壮大なビジョンは、単なる公共事業の羅列ではなく、戦後の経済成長がもたらした地方の疲弊を救い、日本全体の均衡ある発展を目指す、彼の故郷への深い愛情と、国家への強い意志の表れとして描かれています。そして、何よりも驚くべきは「日中国交正常化」を電撃的に成し遂げた外交手腕でしょう。これは、アメリカの意向に縛られない、日本の自主的な外交路線の確立を目指したものであり、田中角栄という政治家がいかにスケールの大きな人物であったかを如実に示しています。

しかし、その栄光の裏には、やがて来る悲劇の影が忍び寄ります。本書で最も議論を呼ぶであろう部分が、ロッキード事件に対する解釈です。小説は、この事件を「これは間違いなく仕掛けられた罠だ」と断言し、アメリカによる報復であったという立場を強力に展開します。日本の自主的なエネルギー政策の追求や、対中外交におけるアメリカへの出し抜きが、アメリカの怒りを買ったという論旨は、確かに非常に挑発的です。この解釈は、田中角栄を単なる汚職政治家から、日本の国益を追求したがゆえに犠牲となった「悲劇の英雄」へと巧みに転換させます。この点が、本書の最も重要なメッセージの一つであると感じました。

総理大臣を辞任した後も、「闇将軍」として政界に君臨し続けた彼の姿も、詳細に描かれています。彼は表舞台から去ってもなお、自民党内で絶大な影響力を持ち、後継の総理大臣を意のままに操るキングメーカーであり続けました。しかし、彼の政治生命の終わりは、外部からの攻撃ではなく、最も信頼し、手塩にかけて育てた子分である竹下登による「裏切り」によってもたらされます。自派閥の分裂という、あまりにも人間的な悲劇が、彼の肉体的な衰弱に直結し、失意のうちにこの世を去っていくという結末は、古典的な悲劇の構造を完成させています。

私生活についても、本書は赤裸々に触れています。長年の愛人であり秘書であった佐藤昭子氏との関係、そして彼女との間に生まれた婚外子の存在。さらには、正妻との娘である田中真紀子氏との確執など、彼の人間的な矛盾や苦悩も隠されることなく描かれています。こうした私的なディテールは、田中角栄という人物が、単なる政治的な怪物ではなく、巨大な欲望と矛盾、そして人間的な弱さを抱えた一人の人間であったことを示しており、彼の人物像に複雑な陰影を与えています。特に、多忙な合間を縫って洋画を好んで観ていたという意外な一面は、彼の内面の豊かさを垣間見せてくれます。

最終的に、石原氏が『天才』を執筆した究極的な目的は、田中角栄を「欠陥を抱えた愛国者」として再評価し、彼のような規格外の指導者が存在し得た時代の終焉を惜しむ、一種の「挽歌」として位置づけることだったのではないでしょうか。現代の政治家たちの平凡さや事なかれ主義と対比させながら、石原氏は、個人の強烈な意志が国家の命運を動かすことができた、あの古き良き(あるいは悪しき?)時代への郷愁を込めているように感じられます。

本書は、単なる田中角栄の伝記や、著者の個人的な和解の物語ではありません。それは、日本の国民的記憶、特に戦後日本の政治リーダーシップのあり方に対して、一つの異議を唱えるものです。田中角栄という人物を通して、石原氏は、政治的リーダーシップの本質、有能さと倫理の関係、そして世界における日本の立ち位置といった、より普遍的な問いを私たちに投げかけています。この小説がベストセラーになったという事実は、私たち国民の中に、かつての強力なリーダーシップへの渇望と、国家的なダイナミズムに満ちていた(と記憶される)時代への郷愁が、深く根付いていることの証左なのかもしれません。

まとめ

石原慎太郎氏の『天才』は、毀誉褒貶相半ばする田中角栄元首相を、著者自身の複雑な心情を交えながら「一人称」で描いた異色の作品です。貧しい雪国での生い立ちから、吃音というコンプレックスを乗り越え、いかにして稀代の政治家へと上り詰めたのか、その形成過程が丹念に描かれています。金銭に対する彼独自の哲学や、義理人情を重んじることで人心を掌握していく過程は、彼が「金権政治家」と呼ばれるに至った背景に、単なる私利私欲ではない、より大きな目的意識があったことを示唆しています。

総理大臣として「日本列島改造論」を提唱し、さらには「日中国交正常化」を電撃的に成し遂げた功績は、彼が日本の国益を追求する、真の愛国者であったことを雄弁に語っています。しかし、その強引な手腕と自主的な外交姿勢は、やがてロッキード事件という「罠」を仕掛けられる原因ともなっていくという、著者の独自の解釈が展開されます。これにより、田中角栄は汚職の加害者から、地政学的なパワーゲームの犠牲者、すなわち「悲劇の英雄」へと転換させられるのです。

総理辞任後も「闇将軍」として政界に君臨し続けた彼の姿と、その政治生命の終焉を告げた愛弟子による「裏切り」は、彼の生涯を古典的な悲劇として完成させます。また、私生活における矛盾や苦悩、そして意外な一面も描かれることで、田中角栄という人物が、巨大な欲望と矛盾、そして人間的な弱さを抱えた一人の人間であったことを示唆し、読者の抱く固定観念を揺さぶります。

本書は、単なる伝記小説に留まらず、石原氏自身の田中角栄に対する最終的な評価、すなわち「欠陥を抱えた愛国者」としての「天才」像を提示しています。そして、彼の存在が象徴する、かつて存在した強力なリーダーシップと国家的なダイナミズムへの郷愁を込めた、日本政治の一時代への挽歌とも言えるでしょう。石原氏は、この作品を通して、政治的リーダーシップの本質や、日本のあり方について、私たちに深く問いかけているのです。