小説「夜よ鼠たちのために」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

小説「夜よ鼠たちのために」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。

連城三紀彦という作家をご存知でしょうか。彼は、ミステリー文学の世界で「深い情念と、超絶技巧」で知られる孤高の存在です。彼の作品は、ただ単に論理的な謎解きをするだけではありません。登場人物たちの複雑な心の内、特に愛憎や執着といった人間の根源的な感情を深く掘り下げ、読み手に強烈な心理的な印象を残すことで定評があります。短編集『夜よ鼠たちのために』、中でも表題作は、連城三紀彦さんのそうした作風が見事に凝縮された傑作として、日本のミステリー史に確かな足跡を残しています。

この作品は、作者自身が「操り」や「分身」といったテーマを意識し、物語の構造や視点の提示方法に様々な工夫を凝らし、多様なバリエーションを考えて練り上げられた短編の一つと位置づけられています。このことは、連城三紀彦さんが単に物語を紡ぐだけでなく、その構造そのものが読者の認識をいかに操るかについて、極めて意図的に取り組んでいたことを示しています。作品全体の文章は「ギチギチに詰まった文章」と評されるほど濃密で、一度読んだだけではその全体像を掴みきれないほどの情報量と複雑さを内包しています。これは、読者に能動的な読解と、何度も読み返すことを促す連城作品の特徴を端的に表していると言えるでしょう。

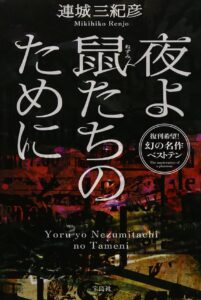

『夜よ鼠たちのために』は、その傑出した内容が高く評価され、『このミステリーがすごい!2014年版』の「復刊希望!幻の名作ランキング」で堂々第1位に輝いています。この高い評価は、本作がミステリーファンから長年にわたって熱烈に支持され、再読を強く望まれるほどの影響力と魅力を持ち続けていることを明確に物語っています。物語の随所に仕掛けられた「意外な結末が胸を打つ」どんでん返しは、読者の予測を鮮やかに裏切り、作品の根幹をなす大きな魅力となっています。

連城三紀彦さんの作品においては、「情念」と「技巧」は単に並列する要素ではなく、互いに深く影響し合うことで相乗効果を生み出しています。彼のミステリーが単なる論理的なパズルで終わらないのは、登場人物たちの強烈な感情や執念が、そのトリックやプロットの根幹を形成しているからです。例えば、一般的なミステリーではトリックの巧妙さが主な評価軸となりがちですが、連城作品では、その精緻なトリックが、登場人物の異常なまでの情念や歪んだ愛憎から必然的に生み出される構造となっています。この構造により、読者は単に物語に騙されるだけでなく、人間の心の奥底に触れるような、より深い読書体験を得ることになるのです。

小説「夜よ鼠たちのために」のあらすじ

表題作「夜よ鼠たちのために」は、読者の予測を幾度も裏切る、緻密かつ衝撃的な物語によって構成されています。物語は、一見すると無関係な、しかし後に深い意味を持つ事件から幕を開けます。

事件のきっかけは、世田谷の某総合病院にかかってきた一本の脅迫電話でした。この電話に呼び出された医師、横住忠雄と彼の娘婿が、相次いで殺害されるという異常な事件が発生します。遺体は「白衣を着せられ、首には針金が二重に巻きつけられている」という、極めて奇妙かつ示唆的な姿で発見されます。この異様な殺害方法は、犯人が被害者に対して強いメッセージを込めていること、あるいは特定の復讐の意図があることを明確に示唆しています。

後に、横住忠雄が、主人公である伊原貞夫の妻を誤診した人物であることが明かされます。この情報によって、この事件が単なる無差別殺人ではなく、明確な復讐劇であることが浮き彫りになっていくのです。事件の真犯人は、殺害された妻への復讐を企てる男、伊原貞夫であることが示唆されます。

しかし、彼の動機は単純な復讐感情に留まりません。伊原貞夫は、妻を癌に罹患させ、その死を偽装することで保険金を得ようとする、極めて冷酷かつ周到な計画を実行していました。これは、彼の行動が純粋な情念だけでなく、利己的な欲望によっても駆動されていることを示唆しており、人間の動機が常に単一的ではなく、複雑に絡み合っているという物語にリアリティを与えています。

小説「夜よ鼠たちのために」の長文感想(ネタバレあり)

「夜よ鼠たちのために」を初めて読んだ時、私は連城三紀彦さんの紡ぎ出す言葉の密度と、その裏に潜む人間の情念の深さに圧倒されました。まさに、読者の心を鷲掴みにし、離さない魅力がこの作品には宿っていると感じました。彼の作品が「ギチギチに詰まった文章」と評されるのも納得で、一言一句に無駄がなく、それでいて物語の奥行きを深く感じさせるのは、まさに筆致の妙としか言いようがありません。

この物語の最大の魅力は、やはりその「超絶技巧」にあります。特に、叙述トリックと人物誤認の仕組みは、読者の認識を巧みに操ることで、物語に多層的な奥行きを与えています。私は読み進めるうちに、何度も「まさか」という驚きに襲われました。物語の冒頭から展開される語り自体が、読者を欺くための巧妙な罠として機能していると指摘されていますが、まさにその通りで、私は完全に連城さんの掌で踊らされていました。

読者は、語り手の視点を通して物語を「覗いている」つもりでいるのですが、その「覗く」行為自体が真実を見えにくくしているというのは、なんとも皮肉なことです。この構造は、単なる叙述トリックの解説を超え、物語と読者の関係性そのものに言及するメタ的な側面を持っていると感じました。連城三紀彦さんは、読者の能動的な解釈行為をも物語の一部として組み込み、読者が物語の情報を鵜呑みにせず、常に語り手の信頼性を疑い、隠された真実を探求する姿勢を促しています。これは、ミステリー文学における読者の役割を再定義する試みとも解釈できるのではないでしょうか。

物語を読み進める中で、「ダボの過去を借りていた」という箇所や、妻の「ダボ」発言によって、特定の人物を別の人物と誤認するように仕向けられるのは、見事な仕掛けです。「ダボ」という言葉が、読者の思い込みを誘導する上で極めて重要な手掛かりとなっているのです。さらに巧妙なのは、主人公が飼っている鼠に「信子」という名前が付けられている点です。この「信子」という名前は、読者にとって何の変哲もない人間の名前として認識されるため、鼠の名前として提示されることで、読者の注意がそらされ、真の「信子」(すなわち妻)の存在が意識の外に置かれる巧妙な仕掛けとなっています。これは、読者が無意識のうちに「妻=人間」という固定観念に囚われ、物語の核心にある「妻の生存」という事実を見落とすように仕向けられていることを示唆しています。この鼠の名前が、物語の真相を解き明かす鍵の一つとなるのです。

私は、この作品が「叙述トリック以上にプロットの面白さが光る」と評されるのもよく理解できます。単なる言葉遊びに終わらない、物語全体の構造を揺るがすような巧妙な仕掛けが施されているからです。読者は物語を読み進める中で、「ああこういう事か…と納得したと同時にどんでん返し。そうかそういう事か…と改めて納得したと思ったら更にどんでん返し」というように、何度も予測を裏切られる体験をします。この多重のどんでん返しこそが、作品の「超絶技巧」の真髄であり、読者に深い驚きと混乱、そして最終的な納得をもたらすのです。正直なところ、この複雑なプロットは「単純な頭には難易度高過ぎました」という声があるのも頷けます。しかし、その難解さこそが、読者に深い達成感と記憶に残る読書体験を与えてくれるのです。

登場人物たちの造形もまた、この物語を深く魅力的なものにしています。物語の中心に立つ主人公、伊原貞夫は、妻への「深い情念」と、その妻を誤診した者たちへの「復讐」に駆られて行動します。彼の復讐計画は、健康な妻に放射線を照射して癌を誘発させるという、常軌を逸したものでした。彼は自身の計画が「完璧だった」と信じ、「警察は俺の潜む場所を絶対に発見できないだろう」と確信しています。この確信は、彼の「狂気」の表れであり、同時に物語の悲劇的な結末を際立たせる要素となるのです。

彼の行動は、深い情念に駆られたものでありながら、同時に極めて「計算高く利己的」であり、「実際の犯罪者もこのように追い詰められていくのかと現実味がある」と評されています。主人公が自身の復讐計画を「完璧」だと信じ込んでいる一方で、彼自身が「イッちゃってる」と評されている点は、彼の行動が合理性と狂気の間で揺れ動くパラドックスを示しています。この二面性は、彼の動機が単なる復讐や利己心だけでなく、自己欺瞞や妄想によっても駆動されていることを示唆しています。彼の「完璧な計画」という思い込みは、彼の「狂気」がもたらす現実認識の歪みと密接に結びついており、この歪みこそが、彼の行動を極端なものにし、同時に読者を欺くトリックの基盤ともなっているのです。

物語の重要な要素は、主人公によって癌を誘発され、死を偽装されたはずの妻の存在です。彼女は実は生きており、「自身が被害者となる殺人事件の原告となった」という衝撃的な事実が明かされます。彼女は単なる被害者ではなく、物語の真相を導く上で不可欠な存在となるのです。妻の実名が物語の中で伏せられ、代わりに飼い鼠に「信子」という名前が付けられていることが、読者を欺く人物誤認のトリックに深く関わっています。彼女の存在自体が、物語の最大の「仕掛け」の一部であると言えるでしょう。

妻が「まだ生きているうちに自身が被害者となる殺人事件の原告となった」という特異な状況は、単なるプロットの捻りを超え、法制度の限界や、人間の尊厳が極限状況でどのように扱われるかというテーマを提示しています。彼女は、単なる復讐の道具ではなく、自身の存在をかけて法的に抗おうとする意思を持つ主体として描かれています。この設定は、夫の計画がいかに周到であっても、妻の生命力や法的な権利意識が、その計画を完全に支配することを許さないという、人間の意志の強さを示唆しています。これは、加害者と被害者の関係性を複雑化させ、物語に倫理的な深みを与えていると感じました。

最初に殺害される世田谷の某病院の医師とその娘婿も、物語において重要な役割を担っています。医師は横住忠雄と名指しされており、伊原貞夫の妻を誤診した人物とされています。彼らの殺害方法(白衣を着せられ、首に針金)は、犯人の強いメッセージ、すなわち「医療への復讐」を示唆しています。彼らは、主人公の歪んだ正義感と復讐の対象として描かれることで、伊原貞夫の行動の動機を際立たせています。

物語の終盤、主人公が自身の計画の成功と妻との「最期の幸福な時間」を手に入れたと信じる一方で、その全てが「刑事にはすべてバレている」ことが示唆されます。刑事は、主人公の「勝利」が一時的な幻想であり、その後に待ち受ける破滅を暗示する存在として機能します。彼は、物語の現実と主人公の認識との乖離を象徴する重要な役割を担っているのです。

この作品は、単なるミステリーの枠を超え、人間社会や倫理、存在の不確かさといった普遍的な問いを読者に投げかけます。主人公が「放射線を用いて健康な人間を癌にする」というアイデアは、医療技術が持つ倫理的な危険性を鋭く問いかけています。これは、科学の進歩が必ずしも人類の幸福に繋がるわけではなく、悪意によって容易に悪用されうるという「医療の闇」を描き出していると感じました。

犯人である主人公は「イッちゃってる」と評されるほどの狂気を帯びていますが、同時に「社会そのものも歪んでいる」ことが示唆されています。これは、個人の異常な行動が、その個人の内面的な問題だけでなく、彼を取り巻く社会環境の歪みによっても助長されうるという、社会批評的な視点を提供していると感じました。犯罪の動機が「計算高く利己的」でありながら「現実味がある」と評される点も、単なる狂気ではなく、現代社会に根差す人間の闇を映し出しているように思えます。

作品全体を通して、語り手や登場人物、さらには読者自身の認識がどのように歪められ、欺かれるかが描かれています。特に、読者が物語を「覗く」行為が真実を見えにくくするというメタ的な構造は、人間の認識がいかに不確かで、容易に操作されうるかというテーマを強調しています。多重のどんでん返しは、読者の固定観念や予測を打ち砕くことで、真実とは何か、現実とは何かという根源的な問いを投げかけます。

主人公の脳裏に常に「一匹の鼠がいた」という描写は、単なる動物の描写に留まらず、彼の内面に潜む執着、不安、あるいは計画の象徴としての意味合いを持つと感じました。特に、この鼠が「信子」という名前を持つことと結びつけると、それは彼の妻への歪んだ執着や、計画の成功への妄執の具現化と解釈できます。この「鼠」は、主人公が社会の目を欺き、隠れて行動する様、あるいは彼自身の良心や狂気を象徴している可能性があるのではないでしょうか。また、社会の歪みの中で、人間が追い詰められ、見えないプレッシャーや不安に苛まれる現代人の姿を暗示しているとも考えられます。

物語が「読者さえも物語の欺瞞に巻き込む動的な構図が特徴的」であるという点は、作品が単に登場人物を欺くだけでなく、読者をもその欺瞞のプロセスに引き込むことを示唆しています。読者は、語り手の罠にはまり、誤った前提で物語を読み進めることで、ある種の「共犯者」のような立場に置かれます。この読者の「共犯性」は、作品のテーマである「欺瞞と認識の歪み」を読者自身に体験させることで、そのテーマをより深く、個人的なものとして理解させる効果があります。読者は、自分が騙された経験を通じて、真実の探求や情報の吟味の重要性を再認識させられるのです。

そして、最も心を打たれるのは、主人公が手に入れたと信じる「最期の幸福な時間」が、実は刑事によって全てが露見しているという状況によって、その幸福がいかに脆く、一時的なものであるかが強調されている点です。「ようやく勝利した、妻と最期の幸福な時間をつかんだと主人公は思いこんでいるけど、このラストの後にはそれが崩れる瞬間が待ちかまえている。そこが切ない」と評されるように、彼の「勝利」は幻に過ぎず、その後に待ち受ける破滅が物語に深い悲哀を与えています。この切なさが、読後の余韻として長く心に残るのです。

まとめ

「夜よ鼠たちのために」は、連城三紀彦さんの「超絶技巧」と「深い情念」が融合した、サスペンス・ミステリーの傑作として高く評価されています。特に、叙述トリックと人物誤認の巧妙さ、そして多重のどんでん返しは、日本のミステリー文学における叙述トリックの可能性を大きく広げたと言えるでしょう。

『このミステリーがすごい!2014年版』の「復刊希望!幻の名作ランキング」第1位という評価は、その独創性と普遍的なテーマが、時代を超えて読者に強い印象を与え続けていることを物語っています。連城三紀彦さんが「操り」や「分身」といったテーマを意識し、読者をも欺瞞に巻き込む「動的な構図」を追求した結果として、本作はミステリーの枠を超えた文学作品としての深みを持つに至りました。

この物語は、主人公の歪んだ情念と、それを実現するための緻密かつ異常な計画、そして読者の認識を巧みに操る叙述トリックが一体となった、連城三紀彦さんならではの「情念と技巧の極致」を示しています。多くの評が「意外な結末が胸を打つ」や「切ない結末」と評していることは、連城作品が単なるトリックの面白さだけでなく、物語が内包する悲劇性や人間の情念の哀しさを美学として昇華させていることを示唆しています。主人公の勝利が幻想であるという結末は、読者に深い余韻と感傷を残します。

この悲劇性は、登場人物の異常な情念や社会の歪みといったテーマと密接に結びついており、読者が単に「騙された」という驚きだけでなく、人間の業や運命の残酷さについて深く考えさせられる要因となっています。連城三紀彦さんは、ミステリーの枠組みの中で、純文学的な人間ドラマを描き出していると言えるでしょう。医療の闇、社会の歪み、欺瞞、そして幸福の脆さといった普遍的なテーマを、ミステリーという形式を通じて深く掘り下げた点で、本作は単なる娯楽作品に留まらない、示唆に富んだ作品であると私は考えます。